- Die hebammengeleitete Geburt

Die Geburt ist ein lebensveränderndes Ereignis. Die Qualität der Betreuung und das Erleben der Frau haben das Potential, Frauen physisch und emotional kurz- sowie auch langfristig zu verändern. Eine gelungene Kommunikation, Unterstützung, Einfühlungsvermögen und die Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Befürchtungen tragen entscheidend zur positiven Erfahrung der gebärenden Frau und ihrer Begleitperson bei (1).

L’accouchement est un événement qui change la vie. La qualité de la prise en charge et l’expérience de la parturiente peuvent potentiellement changer la femme, physiquement et émotionnellement, dans le court-terme, mais aussi dans le long-terme. Une communication réussie, un soutien sans faille, de l’empathie et la prise en compte des désirs et craintes individuels contribuent de manière déterminante au vécu positif de la parturiente et de son conjoint (1).

Die Gestaltung der Betreuung während der Geburt erfolgt international unterschiedlich. Dies ist von der Kultur, Traditionen und Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems abhängig. Im letzten Jahrhundert haben die verbesserten Lebensumstände, allgemeine Kenntnisse der Hygiene und verschiedene medizinische Fortschritte zur massiven Senkung der Mortalität und Morbidität für Mutter und Kind geführt. Die Hausgeburtshilfe ist sukzessiv zu Gunsten der Spitalgeburtshilfe geschrumpft. In den letzten Jahrzehnten beobachten wir eine Zunahme der Häufigkeit der medizinischen Interventionen (Kaiserschnitt, Periduralanästhesie, usw.), ohne jedoch eine weitere Senkung der Mortalität oder der Morbidität für Mutter und Kind feststellen zu können. Die Kaiserschnittrate zum Beispiel liegt in der Schweiz bei aktuell 32%. Die WHO empfiehlt eine Kaiserschnittrate von maximal 10-15 % für hochentwickelte Länder wie die Schweiz. Ein Grund für diese Entwicklung kann eine fehlende kontinuierliche Betreuung der Gebärenden sein.

Internationale Studien betonen die Bedeutung einer Eins-zu-eins-Betreuung und einer kontinuierlichen Unterstützung während der Geburt für ein verbessertes Geburtsergebnis. Gemäss einer Studie von Saultz von 2004 ist die personelle Kontinuität der Faktor mit dem grössten Einfluss auf die Zufriedenheit und auf das Outcome (2). Unter diesem Aspekt bleibt die Situation in vielen Geburtenabteilungen prekär.

Weltweit sind verschiedene Modelle der hebammengeleiteten Geburtshilfe beschrieben. In einem Cochrane review konnten bei einem Kollektiv von über 16000 low risk Geburten, grosse Vorteile in der sog. «midwife-led continuity model of care» identifiziert werden wie zum Beispiel kleinerer Bedarf an Periduralanästhesie (average risk ratio (RR) 0.83, 95% confidence interval 0.76-0.90), Episiotomie (average RR 0.83, 95% CI 0.76-0.92) und instrumenteller Geburtsbeendigung (average RR 0.88, 95% CI 0.81-0.96). Es wurden keine gesundheitlichen Nachteile für Mutter oder Kind gefunden (3). Diese Art der Betreuung stärkt die Fähigkeit der Frauen, eine risikoarme Geburt in der Regel ohne Interventionen zu meistern.

Wir benötigen ein Triagekonzept für die Geburtshilfe

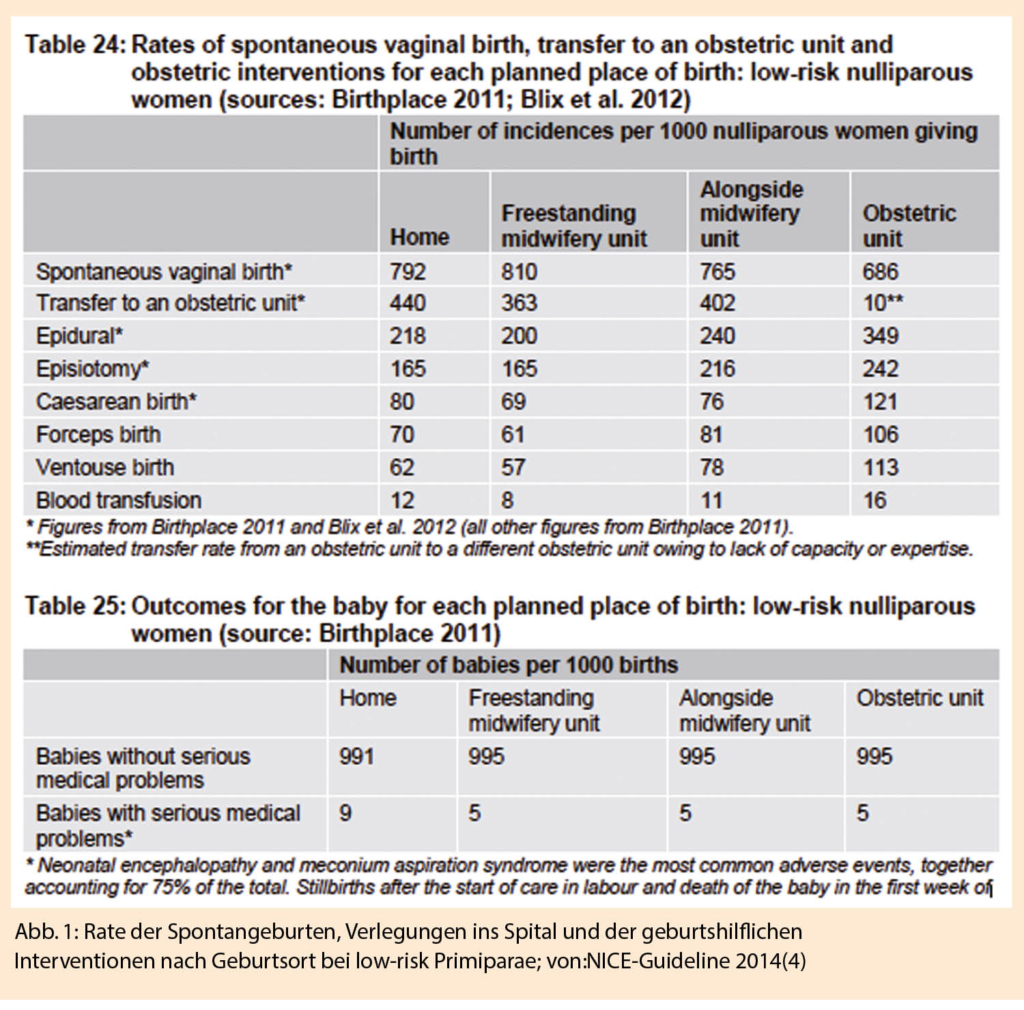

In Grossbritannien wird seit über 30 Jahren eine frauenzentrierte, hebammengeleitete Geburtshilfe praktiziert. Das konsequente risikoadaptierte Vorgehen soll die Qualität der geburtshilflichen Versorgung steigern, den Bedürfnissen der werdenden Eltern nach einer angepassten Betreuung entsprechen und nachhaltig Kosten im öffentlichen Gesundheitssystem senken. Die britische Gesundheitsbehörde NHS (National Health Service) veröffentlichte im 2014 ihre neuste Richtlinie. Dabei wird festgehalten, dass von Hebammen geleitete Geburten zu Hause, im Geburtshaus oder in getrennten Einheiten im Spital für gebärende Frauen mit einem niedrigen geburtshilflichen Risiko (45%) verbunden und somit sicherer sind als Spitalgeburten im ärztlich geleiteten Setting (Abb. 1) (4). In den Niederlanden wird die gebärende Frau risikoadaptiert von der Hebamme triagiert und dann im jeweils an die Ressourcen angepassten Prozess weiterbetreut. Dieses Konzept ist aus Sicht der niederländischen Regierung sicher, kostengünstig und entspricht den Bedürfnissen der Frauen.

Aktuell werden in der Schweiz nur 2,5% aller Geburten durch Hebammen triagiert und in einem hebammengeleiteten Modell für Low-Risk Geburten betreut (5). Dies obwohl Hebammen fachlich für die selbständige Leitung von physiologischen Geburten ausgebildet werden und dadurch eine 1:1 Betreuung gewährleistet werden kann. Zudem ist dieses Modell kostengünstiger.

Ein Triagekonzept kennen wir in der Schweiz von anderen Fachdisziplinen wie zum Beispiel in gut organisierten Notfallstationen. Dort werden Patienten gemäss evaluiertem Risiko überwacht und behandelt. Eine solche Triage wurde für die Geburtshilfe in der Schweiz bis jetzt nicht etabliert.

Überbehandlung vermeiden

Eine kontinuierliche 1:1 Betreuung in einem interventionsfreien Umfeld kann bei den meisten Low-Risk Geburten im Spital, obwohl absolut wünschenswert, leider nicht geboten werden. Alle Frauen durchlaufen einheitliche «Routine-Interventionen». Beispielhaft sind hier das Eintritts-CTG oder aber auch die medikamentöse Leitung der Plazentarphase zu erwähnen. Was bei gemischten Risikogruppen sinnvoll ist, stellt jedoch für Frauen mit geringem Geburtsrisiko durch aufeinander aufbauende Intervantionskaskaden potentiell die Gefahr einer Überbehandlung dar, ohne dabei ein verbessertes geburtshilfliches Outcome zu erreichen Zusätzlich werden die medizinischen Kosten unnötig erhöht.

Nach Aussage der WHO verlaufen weltweit 2/3 aller Geburten ohne Komplikationen. Bei pathologischen Verläufen profitieren Frauen und Kinder ganz klar von medizinischen Interventionen. Interventionen bei einem risikoarmen Kollektiv werden hingegen zunehmend in Frage gestellt (keine positiven Effekte im Outcome messbar, dafür jedoch negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Mutter und Kind) (6,7).

Die Qualitätskennzahlen der Geburtshilfe in der Schweiz zeigen diese hohen Interventionsraten ohne ein deulich besseres Outcome im Vergleich zu interventionsärmeren und kostengünstigeren Systemen.

Geburtshaus auf dem Spitalareal

In Anlehnung an internationale Modelle wurde die hebammengeleitete Geburtshilfe am Kantonsspital Aarau nach wissenschaftlichen Kriterien evaluiert. Nach Überprüfung der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie nach der Regelung der medicolegalen Aspekte und der Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit einem aufwendigen Vertragswerk wird seit Mai 2017 eine hebammengeleitete Geburtshilfe auf dem Spitalareal angeboten. Gesunde Schwangere ohne geburtshilfliche Risikofaktoren werden bereits in der Schwangerschaft alternierend durch den Frauenarzt und durch die Hebamme betreut. Bei physiologischem Verlauf wird die Geburt durch die zuständige Hebamme in einem Haus am Rande des Spitalareals betreut. Die Überwachung der Geburt erfolgt nach den Richtlinien der Hausgeburt und in voller Verantwortung der Hebamme (inklusive Versorgung der allfälligen Geburtsverletzungen und Geburtsbericht). Nach erfolgter Geburt bleiben Mutter, Vater und Kind für das Wochenbett im gleichen Zimmer und werden regelmässig von der Hebamme besucht und betreut. Das Kind wird vom Kinderarzt vor Austritt untersucht. Bei Abweichungen vom physiologischen Verlauf erfolgt die Verlegung in die Frauenklinik. Die transparente Übergabe und lückenlose weitere Betreuung durch das Spitalteam wird durch die Dokumentation der Geburt im gleichen Klinikinformationssystem unterstützt.

Die Qualität wird mittels Statistik jährlich überprüft und das Team der Beleghebammen trifft sich 1x im Monat zu Fallbesprechungen. Bei interprofessionellen Themen wird direkt das Gespräch mit den beteiligten Professionen gesucht (Hebammen Frauenklinik, Chefarzt Neonatologie etc.) Alle im Modell der hebammengeleiteten Geburtshilfe angestellten Hebammen sind zusätzlich zu regelmässiger Supervision und Intervision verpflichtet und erfüllen die allgemeine kantonale Fortbildungspflicht.

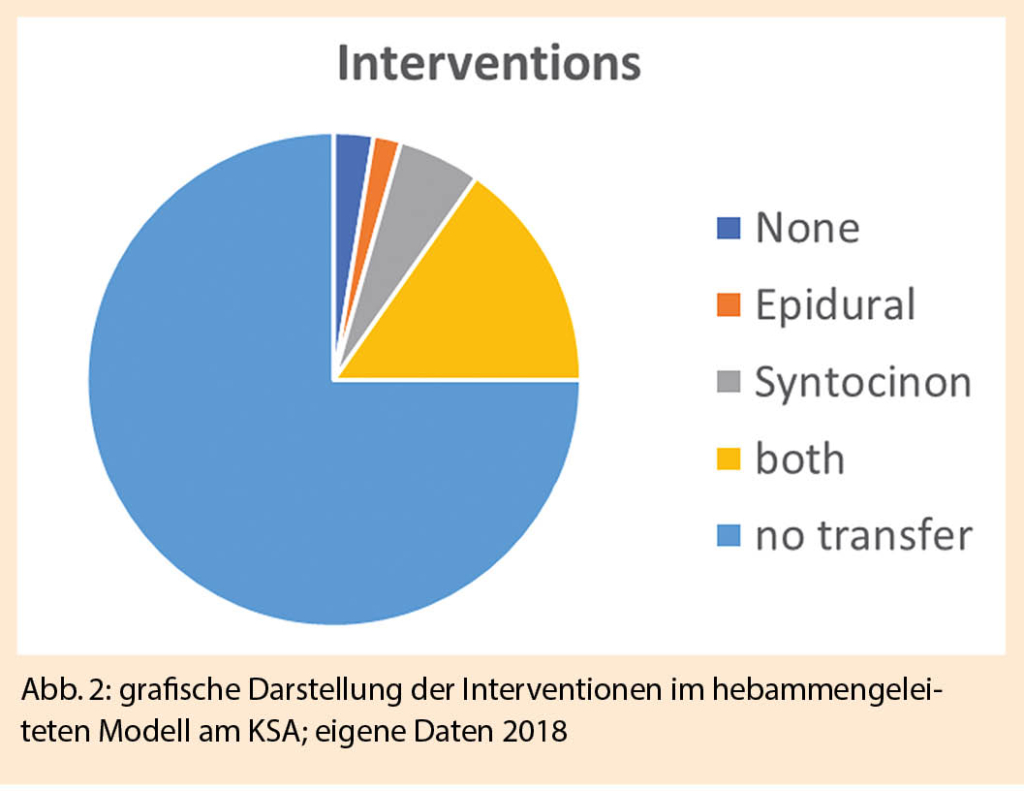

Im 2018 wurden über 2000 Kinder im Kantonsspital Aarau geboren. 112 Frauen hatten sich für die Hebammenbetreuung entschieden. 28 (25%) wurden noch während der Geburt in die Frauenklinik verlegt. Die Gründe waren Geburtsstillstand, Schmerzintoleranz oder fehlende Wehentätigkeit nach Blasensprung. Zwei wurden in der Plazentarperiode verlegt. Insgesamt konnten 108 Frauen (96.4%) vaginal gebären. Die Sectiorate war bei diesen Frauen lediglich 3.6% (Abb. 2). Bei der Auswertung der Zufriedenheit gaben 98.3% der 112 Frauen an, zufrieden bis sehr zufrieden mit der Qualität der Betreuung zu sein.

Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe betreuen weiterhin physiologische Geburten im Spital, weil sich momentan nur eine Minderheit der Frauen für das Modell entscheiden. Es besteht bereits jetzt für interessierte Assistenzärzte die Möglichkeit bei einer solchen Geburt zu hospitieren. Das Angebot hilft der Kommunikation zwischen den Teams und fördert das Verständnis der Physiologie der Geburt. In Zukunft ist die Betreuung von Hebammenstudierenden zur Ausbildung vorgesehen.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Chefärztin Geburtshilfe und Perinatalmedizin Kantonsspital Aarau

Tellstrasse 10

5000 Aarau

monya.todesco@ksa.ch

Die Autorin hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Die hebammengeleitete Geburt auf dem Spitalareal ist für Mutter und Kind sicher und kostengünstig.

- Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit einer vaginalen Geburt auch nach Verlegung in die Frauenklinik.

- Die Zufriedenheit der Frauen ist sehr gross unabhängig ob eine Verlegung stattfand oder nicht.

Messages à retenir

- L’accouchement sous la direction exclusive de la sage-femme, dans une structure dédiée dans le périmètre de l’hôpital, est économique et sûr pour la mère et l’enfant.

- Cette prise en charge augmente la probabilité d’un accouchement par voie vaginale, même après transfert dans le service d’obstétrique de l’hôpital.

- La satisfaction des femmes est très grande, si un tranfert a été necessaire ou non

1. Olza I, Leahy-Warren P, Benyamini Y, et al. Women’s psychological experiences of physiological childbirth: a meta-synthesis.BMJ Open 2018;8:e020347. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020347

2. JW Saultz, W. Albedaiwi. Interpersonal continuity of care an patient satisfaction: a critical review. Ann Fam Med 2004; 2(5): 455-51

3. Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Deva. Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women (Review). The Cochrane Library 2013, Issue 8

4. https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/chapter/Recommendations#place-of-birth

5. https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/1180/1/2016-10-26%20Statistikbericht%202015%20d.pdf

6. Robbie E. Davis-Floyd, Lesley Barclay, Jan Tritten, Betty-Anne Daviss. Birth Models That Work. Verlag University of California Press, 2009

7. Macfarlane AJ, Blondel B, Mohangoo AD, et al. Wide differences in mode of delivery within Europe: risk-stratified analyses of aggregated routine data from the Euro-Peristat study. BJOG. 2016 Mar;123(4):559-68. doi: 10.1111/1471-0528.13284. Epub 2015 Mar 9.

info@gynäkologie

- Vol. 10

- Ausgabe 2

- April 2020