- Kardiale Rehabilitation

Die moderne Kardiale Rehabilitation hat sich im stationären Bereich zusehends auf die polymorbiden und gebrechlichen Patienten spezialisiert und kann durch ihre Interdisziplinarität bereits sehr früh nach einem Akutereignis oder einer Operation begonnen werden. Trotz bewiesener Senkung der Mortalität und des kardiovaskulären Risikos wird das Potential zu wenig ausgeschöpft. Die Rehabilitation umfasst heute viel mehr als nur körperliches Training und beinhaltet unter anderem Edukation, Ernährungsberatung, Psychokardiologie und Sozialberatung. Es geht darum, dem Patienten die Tools und das Wissen einer effektiven Sekundärprävention zu vermitteln, damit der Langzeiteffekt gewährleistet ist.

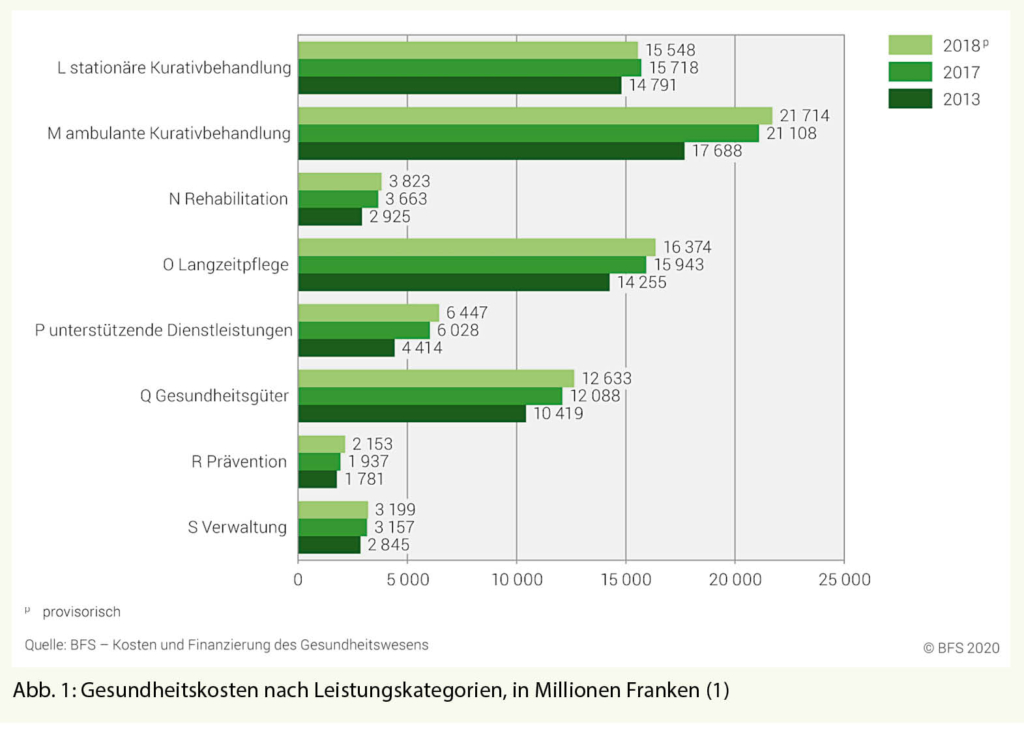

Die gesamten Ausgaben für das Gesundheitswesen in der Schweiz betrugen 2018 gemäss internationalen Standards insgesamt 81,9 Milliarden Franken und damit 2,8% mehr als im Vorjahr. Dies ergeben die neuesten Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) zu den Kosten und der Finanzierung des Gesundheitswesens. Die Rehabilitationskosten beliefen sich 2018 auf 3.8 Milliarden Franken, was gerade mal 4,7% der Gesamtausgaben ausmacht und davon lediglich 10% für kardiovaskuläre Rehabilitation, welche als einzige Rehabilitationsform eine Mortalitätssenkung aufzeigen kann. Bei den Präventionskosten sieht das Ganze noch düsterer aus; dort werden nur 2,1 Milliarden Franken investiert, was 2,6% der Gesamtkosten ausmacht und je nach Krankenkasse auch Massnahmen wie Ayurveda, Chi-Gong u.ä. beinhaltet (1). Der Löwenanteil der Kosten wird hingegen für chronische Erkrankungen aufgewendet (Abb. 1). Wenn man bedenkt, dass Prävention und zwar sowohl Primär- als auch Sekundärprävention die wichtigsten Instrumente sind, um 80% der chronischen nicht übertragbaren Erkrankungen zu verhindern oder deren Verlauf zu korrigieren und damit die Kosten nachhaltig zu senken, sind die in diesen Bereich investierten Beträge sehr irritierend und zeigen die Fehlentwicklung, wie sie in unzähligen Gesundheitswesen anzutreffen ist. 2009 hat die WHO aufgezeigt, dass körperliche Inaktivität die viert häufigste Ursache der frühzeitigen Mortalität darstellt und weltweit für 6% aller Todesfälle verantwortlich ist. Darüber hinaus wird geschätzt, dass körperliche Inaktivität die Hauptursache für etwa 21–25% der Brust- und Dickdarmkrebserkrankungen, 27% der Diabeteserkrankungen und für etwa 30% der ischämischen Herzerkrankungen verantwortlich ist.

Der Begriff «körperliche Aktivität» sollte nicht mit «Sport» verwechselt werden. Sport im engeren Sinne ist eine Unterkategorie der körperlichen Aktivität, die geplant, strukturiert, wiederholt und zielgerichtet ist und die Verbesserung oder Aufrechterhaltung einer oder mehrerer Komponenten der körperlichen Fitness zum Ziel hat. Körperliche Aktivität hingegen umfasst Bewegung sowie andere Aktivitäten, die körperliche Bewegung beinhalten, die im Rahmen von Spielen, Arbeiten, Hausarbeit und Freizeitaktivitäten ausgeführt werden.

Regelmässige und adäquate körperliche Aktivität bei Erwachsenen reduziert das Risiko von Hypertonie, koronarer Herzkrankheit, Stroke, Diabetes Typ 2, Brust- und Darmkrebs, Depression und das Sturzrisiko. Zudem verbessert sich die Knochenstabilität. Regelmässige körperliche Aktivität ist eine wichtige Determinante für die Energiebalance und die Gewichtskontrolle (2). Die Steigerung der körperlichen Aktivität hat somit gesundheitsökonomische Bedeutung und grosses Potential für die Gesunderhaltung. Die Rehabilitation nimmt hier eine zentrale und nachhaltige Rolle ein.

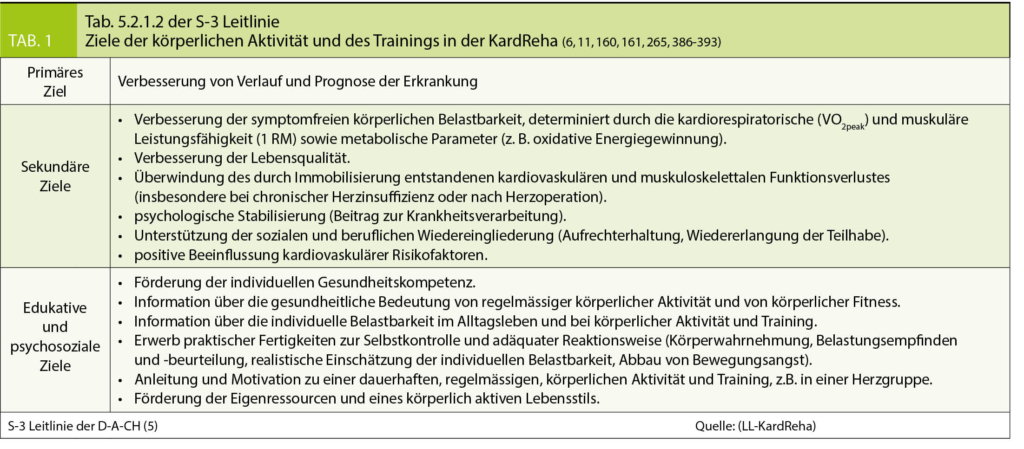

Schon Studien aus den 1950er Jahren zeigten den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Mortalität in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) (3). Aufgrund unzähliger, zwischenzeitlich durchgeführter Studien besteht derzeit weitgehend Einigkeit darüber, dass körperliche Aktivität unabhängig vom Alter der Gesundheit zugutekommt. Seit diesem Jahr liegt auch ein umfassendes und sehr schönes Positionspapier der Europäischen Gesellschaft für Preventive Cardiology (EAPC) zur Kardialen Rehabilitation vor (4). Die Ziele der Rehabilitation sind in der Tabelle 1 aufgezeigt, welche der Tab. 5.2.1.2 aus den ebenfalls in diesem Jahr erschienenen S-3 Leitlinie der D-A-CH übernommen wurde (5). Die Prognose und der Verlauf der Erkrankung soll nachhaltig verbessert werden, wobei dies stark mit der kardiopulmonalen und kardiovaskulären Fitness vergesellschaftet ist. Insbesondere die symptomfreie Belastbarkeit beeinflusst die Lebensqualität im Alltag und ist wichtig für eine rasche Wiedereingliederung im Beruf und ermöglicht ebenso die Wiedererlangung der sozialen Teilhabe (5, 6).

Zu den Kernkompetenzen der Kardialen Rehabilitation gehören Patientenassessments, Beratung und Anleitung zu auf die Einzelperson zugeschnittenen körperlichen Aktivitäten, Bewegungstraining, Diät-/Ernährungsberatung, Risikofaktorkontrolle – im Speziellen Diabetes- Hypertonie-, Hyperlipidämie Management, Nikotinstopp-Beratung, Patientenaufklärung und Edukation, psychosoziales Management und psychokardiologische Unterstützung und Berufsberatung.

Evidenz

Die Wirksamkeit einer kardiovaskulären Rehabilitation bei einer koronaren Herzkrankheit ist hervorragend belegt (7) und dies auch im Zeitalter der 24h-Herzkatheter-Bereitschaft und der modernen Guidelines basierten Pharmakotherapie. Dabei können sowohl harte Endpunkte wie die Gesamtsterblichkeit als auch die kardiovaskuläre Sterblichkeit aufgeführt werden, welche durch die Kardiale Rehabilitation um ca. 26% (RR 0.74; 95%-CI 0.58-95) gesenkt werden können (8). Ähnlich überzeugend sieht die Datenlage bei allen anderen kardiovaskulären Krankheitsbildern aus.

Besonders hervorzuheben sind hier sicherlich die Patienten mit Herzinsuffizienz, denn diese werden aktuell trotz I-A-Indikation selten in eine Rehabilitation überwiesen. Doch gerade sie sind das Paradebeispiel dafür, dass es eine multimodale, integrative, intensive und bemündigende Rehabilitation braucht. Endziel muss es sein, die Lebensqualität zu steigern, Rehospitalisierungen zu vermeiden sowie die Mortalität zu reduzieren. Das intensive und eng begleitete, kontrollierte Auftitrieren der Herzinsuffizienzmedikation bis zur maximal tolerierten Dosis ist dabei ein wichtiger Pfeiler, welcher im ambulanten Setting in dieser Intensität selten möglich ist. Die Wichtigkeit der Patientenedukation in Bezug auf die Medikamentenadhärenz sowie die Förderung des Verständnisses für Wirkungen und Nebenwirkungen sind in diesem Kontext ebenso wichtig wie die Befähigung, das Volumenmanagement inklusive Veränderung der Diuretikadosis durch den Patienten selbst durchführen zu lassen. Hier ist eine auf Herzinsuffizienz spezialisierte Pflegekraft (Heart Failure Nurse), die zu-sätzlich zur ärztlichen Betreuung den Patienten mitbetreut,

schult und während der gesamten Rehabilitation engmaschig begleitet, unerlässlich. Sie hilft durch Kontakte zu anderen Herz-insuffizienz Zentren und deren Beratern mit, die Transition nach der Rehabilitation ohne Informationsverlust und ohne Unter-bruch für den Patienten zu ermöglichen. Es ist sinnvoll und wichtig, dass die Herzinsuffizienznetzwerke in der Schweiz eine reibungslose Transition der Patienten garantieren und auch die verlustfreie Informationsvermittlung und Miteinbezug der Hausärzte garantieren.

Allen Patienten sollte Unterstützung in der Krankheitsbewältigung durch erfahrene Psychokardiologen angeboten werden, da diese Interventionen bei der psychischen Stabilisierung helfen können und einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Lebensqualität sowie den Verlauf der Erkrankung haben. Angst und Depression sind bei diesen Patienten vermehrt anzutreffen. Zudem sind bei den betagten, wie auch bei den Herzinsuffizienz Patienten vermehrte kognitive Einbussen anzutreffen. Hier bewährt sich, das enge soziale Umfeld mit einzubeziehen und wo nötig frühzeitig eine Anschlussbehandlung aufzugleisen.

Die betagten Patienten

Die Alten und dort in zusätzlichem Masse auch die weiblichen Patienten, sind mit einer verminderten Zuweisung zur Kardialen Rehabilitation assoziiert. Die alten Patienten sind meist deutlich gebrechlicher und bringen nicht nur körperliche, nutritive und koordinative, sondern oftmals auch kognitive Einschränkung mit. Diese müssen durch valide geriatrische Tests erhoben und mit einer individualisierten Therapie angegangen werden. Scores, um die Frailty zu erfassen, sollten hier ebenfalls zur Anwendung kommen (9). Da nebst der Mobilität auch der Ernährungsstatus prognostisch relevant ist, sind nebst Kraftübungen und Koordinationstraining auch Nahrungsinterventionen durch Ernährungsberater von entscheidender Wichtigkeit (10-12). Das Hauptziel in dieser Patientengruppe ist der Erhalt der Mobilität, der Unabhängigkeit und der mentalen Funktion aber auch die Prävention der Sarkopenie, der Behandlung von Depression und die soziale Reintegration, um den Patienten im Anschluss wieder dem Lebensstil vor dem Akutereignis zuführen zu können.

Ernährungsmedizin

Wie alle Therapiebereiche der Rehabilitation hat die Ernährungsmedizin zum Ziel, eine alltagstaugliche und stabile Lebensstiländerung der Rehabilitanden zu initiieren. Das Ernährungskonzept in einer Rehabilitationsklinik soll sowohl funktionelle als auch edukative Wirkung entfalten. Die Ernährungsmedizin ist weiterhin eine der am meisten unterschätzten Intervention mit dem wohl besten Wirkung/Nebenwirkungs-Verhältnis und daher muss sie auch einen zentralen Punkt in einer kardiologischen Rehabilitation einnehmen (13).

Die selbstbestimmte Nahrungsmittelauswahl und damit einhergehend Einfluss auf das eigene Körpergewicht zu nehmen sowie die Essensumstände selbst zu gestalten (z.B. Wahl der Komponenten und/oder der Portionengrösse), sind rehabilitationsmedizinische Kernaufgaben. Mit den Wahlmöglichkeiten kann das eigenverantwortliche Tun gefördert werden.

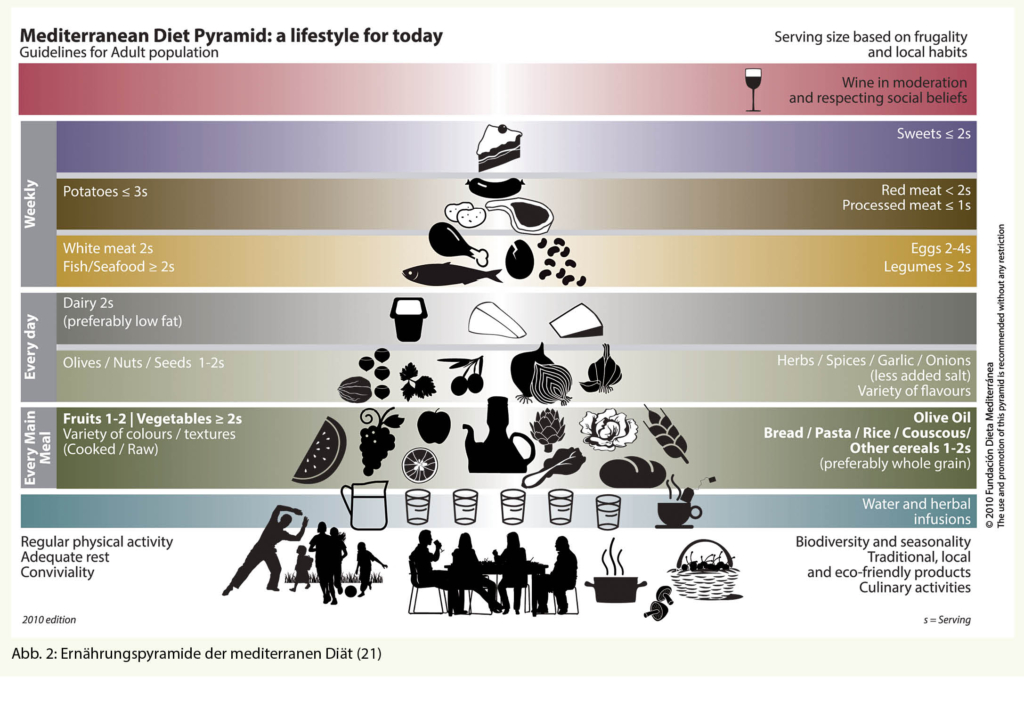

Als gesund für Herz und Gefässe (und bis anhin auch am besten erforscht) hat sich vor allem die mediterrane Ernährung erwiesen (5). Diese Diät wurde erstmals durch Ancel Keys systematisch erforscht. Er studierte dazu die Essgewohnheiten der Einwohner von Pioppi, einem beschaulichen Fischerdorf im Herzen des Cilento in Italien (14).

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass sie in Bezug auf diverse ernährungsbedingte Erkrankungen präventiv wirkt, diesbezüglich ist den meisten die Lyon Diet Heart Studie bestens bekannt (15). Weitere Studien konnten die positiven gesundheitlichen Auswirkungen bestätigen bzw. weitere gesundheitliche Vorteile aufzeigen, wie die Senkung der Gesamtmortalität, so z.B. die PREDIMED Studie (16) und die EPIC Studie (17).

Die mediterrane Diät würde aber zu kurz greifen, wenn man deren positive Eigenschaften einfach auf die Nahrungsmittel beschränken würde. Denn Diät kommt eigentlich vom griechischen Wort δίαιτα. Dies bedeutet «Lebensstil» und darin sind weitere Dinge enthalten wie die Kultur, das soziale Umfeld, der Espresso und Schwatz mit dem Nachbarn, die Siesta aber auch die körperliche Arbeit, die Sonne und vieles mehr (Abb. 2). Die Mediterrane Diät zu Ancel Keys Zeiten war auch geprägt durch Armut und Ressourcenknappheit. Dadurch war die Kalorienzufuhr verringert und das Essen nicht allgegenwärtig; es musste meist körperlich erarbeitet werden. Es bestand eine circadiane Rhythmik im Alltag und in der Nahrungszufuhr. Die sogenannte Chrononutrition zeigte in diversen Studien ebenfalls einen positiven Einfluss auf den Typ-2-Diabetes sowie auf den Gewichtsverlauf (18-20). All diese Facetten gilt es zu vermitteln und aufzuzeigen, damit der volle Vorteil dieser Ernährungsform erreicht und langfristig gehalten werden kann.

Stationär oder ambulant

In der Schweiz haben wir die Möglichkeit, zwischen stationärer und ambulanter Rehabilitation zu wählen. Patienten mit einem erhöhten kardialen Risiko, relevanten Komorbiditäten – hier insbesondere die Multimorbidität, fortgeschrittenes Alter sowie grosse herzchirurgische Eingriffe – aber auch Patienten mit schwer eingeschränkter Pumpfunktion oder psychischer Belastung profitieren vom stationären Setting (4). Zudem kann die frühe Transition in eine stationäre Rehabilitation die Kosten im akutstationären Bereich senken. Dabei ist wichtig, dass die Rehabilitationszentren ein umfassendes multidisziplinäres Rückgrat haben, um diese komplexen Patienten adäquat zu behandeln und potenziellen Notfallsituationen gerecht zu werden.

Summa summarum

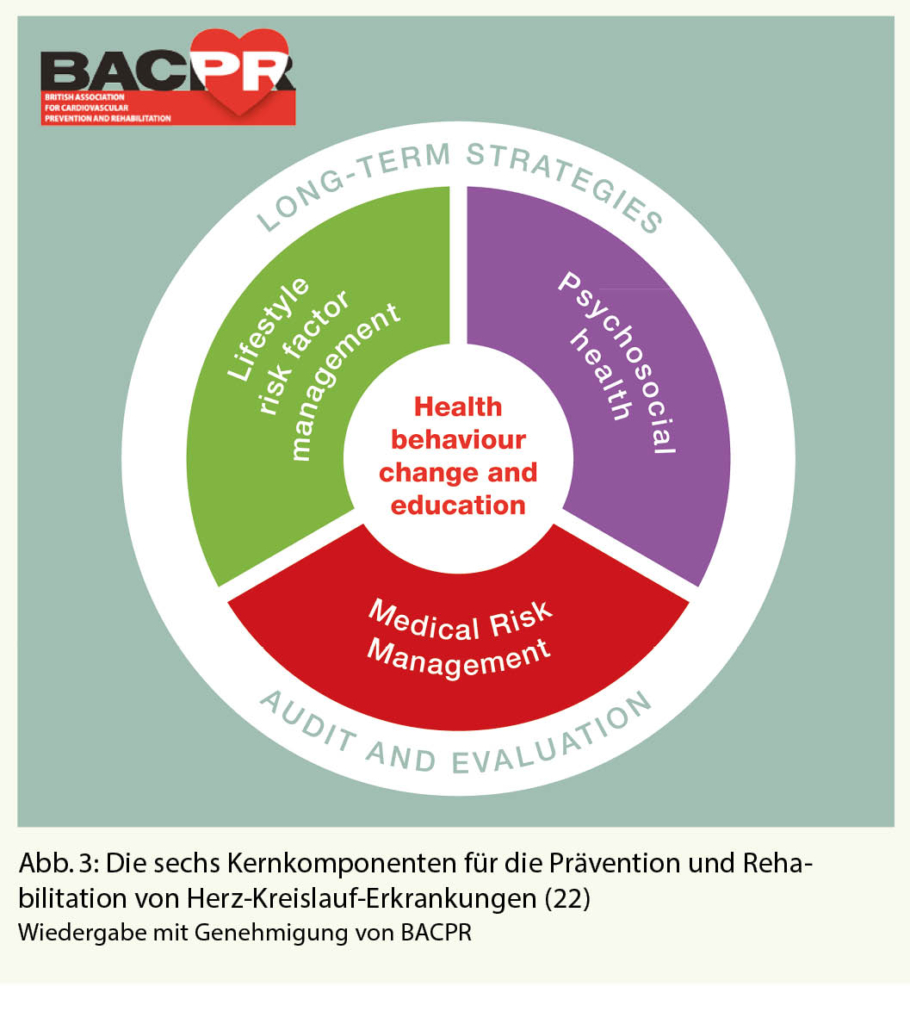

Die moderne Kardiale Rehabilitation umfasst ein weites Feld, welches aufgrund der zunehmenden Komplexität und Polymorbidität der überwiesenen Patienten eine interdisziplinäre Betreuung des Patienten notwendig macht. Eine gute Darstellung der Hauptkomponenten einer umfassenden KardioReha, ist sehr schön in der Grafik der Britischen Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation zu sehen (Abb. 3).

Die Wichtigkeit der Rehabilitation und das darin enthaltene Potential, einerseits für den individuellen Patienten aber auch für die gesamte Gesellschaft, sind evident. Dennoch besteht seit langem ein Defizit sowohl in der Umsetzung aber auch in der politischen Unterstützung und Förderung dieser schützenden und für die Gesellschaft wichtigen und insbesondere kosteneffizienten Massnahmen. Speziell und wenig nachvollziehbar ist, dass es trotz Pflichtleistung jeweils vorgängig eine Kostengutsprache der Kassen braucht, was beim vorliegenden Evidenzgrad schlichtweg nicht nachvollziehbar ist und sicherlich mitverantwortlich ist, dass die Anzahl der Patienten, welche an einem ambulanten oder stationären Rehabilitationsprogramm teilnimmt, weiterhin tief ist. Dies obwohl die kardiovaskulären Erkrankungen weiterhin eine dominierende Rolle bei Mortalität, Morbidität und verminderter Lebensqualität innehaben (23).

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Ärztlicher Direktor

Chefarzt Kardiologie

Hochgebirgsklinik Davos

Herman-Burchard-Strasse 1

7265 Davos Wolfgang

jan.vontobel@hgk.ch

Der Autor hat im Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Kardiovaskuläre Rehabilitation hat eine I-A-Indikation in allen wichtigen Guidelines (ESC, AHA, EAPC) und kann insbesondere in der Sekundärprävention das kardiovaskuläre Risiko und die Mortalität

signifikant senken. - Das Rehabilitationspotential von betagten und multimorbiden Patienten wird komplett unterschätzt. Hier geht es um die Verhinderung von Langzeitpflege und das Ermöglichen einer möglichst langen Selbständigkeit, was im Endeffekt kosteneffizient ist.

- Die Herzinsuffizienzpatienten sind in den Rehabilitationen massiv unterrepräsentiert, wobei genau dort enorm viel Benefit zu erwarten ist, wenn die Rehabilitation alle Aspekte, wie Edukation, Befähigung zum Volumen- und Diuretika-Management, psychosoziale Kompetenzvermittlung und Ressourcenschaffung, Ernährung, Rauchstopp und auch intensive Kraft- und Ausdauersportanleitung und Motivation zur Bewegung umfasst.

- Die Psychokardiologie ist ein integraler Bestandteil einer modernen und umfassenden kardiovaskulären Rehabilitation und trägt entscheidend zum Erfolg bei.

- Fortgeschrittenes Alter, Multimorbidität und Komplexität sind klare Kompetenzen der stationären Rehabilitation.

- Die Anforderungen an eine Kardiale Rehabilitation sind enorm gestiegen durch das polymorbide und schwer kranke, betagte Patientengut, und dadurch auch das Anforderungsprofil an die involvierten Ärzte und deren Ausbildung.

1. Gesundheit, B.f., Medienmitteilung Gesamtgesundheitsausgaben 2018. online, 2020.

2. Booth, F.W., C.K. Roberts, and M.J. Laye, Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. Compr Physiol, 2012. 2(2): p. 1143-211.

3. Morris, J.N., et al., Coronary heart-disease and physical activity of work. Lancet, 1953. 262(6795): p. 1053-1057.

4. Ambrosetti, M., et al., Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update.

A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol, 2020:

p. 2047487320913379.

5. AWMF, S3 – Leitlinie zur kardiologischen Rehabilitation (LL-KardReha) im deutschsprachigen Raum Europas, Deutschland, Österreich, Schweiz (D-A-CH) Langversion – Teil 1, 2019 AWMF Registernummer: 133/001, . 2020.

6. Vanhees, L., et al., Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular disease (Part III). Eur J Prev Cardiol, 2012. 19(6): p. 1333-56.

7. Rauch, B., et al., The prognostic effect of cardiac rehabilitation in the era of acute revascularisation and statin therapy: A systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized studies – The Cardiac Rehabilitation Outcome Study (CROS). Eur J Prev Cardiol, 2016. 23(18): p. 1914-1939.

8. Anderson, L., et al., Exercise-Based Cardiac Rehabilitation for Coronary Heart

Disease: Cochrane Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Coll Cardiol, 2016. 67(1): p. 1-12.

9. Vigorito, C., et al., Frailty and cardiac rehabilitation: A call to action from the EAPC Cardiac Rehabilitation Section. Eur J Prev Cardiol, 2017. 24(6): p. 577-590.

10. Eichler, S., et al., Nutrition and mobility predict all-cause mortality in patients 12 months after transcatheter aortic valve implantation. Clin Res Cardiol, 2018. 107(4): p. 304-311.

11. Prescott, E., et al., Cardiac rehabilitation in the elderly patient in eight rehabilitation units in Western Europe: Baseline data from the EU-CaRE multicentre observational study. Eur J Prev Cardiol, 2019. 26(10): p. 1052-1063.

12. Marchionni, N., et al., Improved exercise tolerance and quality of life with cardiac rehabilitation of older patients after myocardial infarction: results of a randomized, controlled trial. Circulation, 2003. 107(17): p. 2201-6.

13. Fontana, L. and L. Partridge, Promoting health and longevity through diet: from model organisms to humans. Cell, 2015. 161(1): p. 106-118.

14. Keys, A., et al., Studies on serum cholesterol and other characteristics of clinically healthy men in Naples. AMA Arch Intern Med, 1954. 93(3): p. 328-36.

15. de Lorgeril, M., et al., Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation, 1999. 99(6): p. 779-85.

16. Estruch, R., et al., Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med, 2018. 378(25): p. e34.

17. Trichopoulou, A., et al., Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population. N Engl J Med, 2003. 348(26): p. 2599-608.

18. Furmli, S., et al., Therapeutic use of intermittent fasting for people with type

2 diabetes as an alternative to insulin. BMJ Case Rep, 2018. 2018.

19. Corley, B.T., et al., Intermittent fasting in Type 2 diabetes mellitus and the risk of hypoglycaemia: a randomized controlled trial. Diabet Med, 2018. 35(5): p. 588-594.

20. Jakubowicz, D., et al., Reduction in Glycated Hemoglobin and Daily Insulin Dose Alongside Circadian Clock Upregulation in Patients With Type 2 Diabetes Consuming a Three-Meal Diet: A Randomized Clinical Trial. Diabetes Care, 2019. 42(12): p. 2171-2180.

21. Trichopoulou, A., et al., Definitions and potential health benefits of the Mediterranean diet: views from experts around the world. BMC Med, 2014. 12: p. 112.

22. BACPR, The BACPR Standards and Core Components for Cardiovascular Disease Prevention and Rehabilitation 2017. 2017.

23. Kotseva, K., et al., Determinants of participation and risk factor control according to attendance in cardiac rehabilitation programmes in coronary patients in Europe: EUROASPIRE IV survey. Eur J Prev Cardiol, 2018. 25(12): p. 1242-1251.

der informierte @rzt

- Vol. 10

- Ausgabe 7

- Juli 2020