- Pruritische und antipruritische Farben

Juckreiz ist das häufigste hautbezogene Symptom, er wird durch zahlreiche dermatologische und nicht-dermatologische Ursachen ausgelöst und kann die Lebensqualität reduzieren ähnlich wie Schmerzen. Juckreiz kann auch durch visuelle Reize ausgelöst und beeinflusst werden, wie das Phänomen des «ansteckenden Juckreizes» zeigt. Solche visuellen Reize sind z.B. Farben. Währenddem Farben in der Werbung und z.B. in der Lebensmittelindustrie seit Jahrzehnten effektvoll zur Beeinflussung von Sinneseindrücken angewendet werden, ist deren Wirkung auf den Sinneseindruck Juckreiz bisher nicht untersucht worden. In einer experimentellen Studie konnten nun Forscher der Dermatologie des Universitätsspitals Basel zeigen, dass tatsächlich eine Beziehung zwischen Farben und Juckreiz besteht und Farbbetrachtung die Juckreizintensität verstärken oder abschwächen kann – je nachdem, welche Farben betrachtet werden (Mueller et al, Pruritic and Antipruritic Colors: An Exploratory Pilot Study; Dermatological Therapy 2020; doi: 10.1111/dth.13447). Es ist deswegen möglich, dass Farbkonzepte künftig bei der Behandlung von Juckreizpatienten eine Rolle spielen werden.

Juckreiz ist das häufigste hautbezogene Symptom, ausgelöst durch zahlreiche dermatologische und nicht-dermatologische Erkrankungen (1 - 4). Etwa einer von zwei dermatologischen Patienten ist von Juckreiz betroffen, die Lebenszeitprävalenz in der Allgemeinbevölkerung liegt bei ca. 20% - 25% (1, 5 - 8). Chronischer Juckreiz (definiert mit einer Juckreizdauer > 6 Wochen) kann sich ähnlich wie chronische Schmerzen (9) negativ auf die Lebensqualität auswirken und zu Schlafstörungen, Depressionen und Angstzuständen (10 - 12) führen. Neben chemischer, mechanischer, thermischer und elektrischer Induktion (13 - 15), kann Juckreiz auch durch visuelle Reize ausgelöst werden, z.B. durch Videoclips von Personen, die sich kratzen (16) oder Bilder, die Insekten auf der Haut oder juckende Hauterkrankungen zeigen (17, 18). Dieses Phänomen der visuellen Juckreizübertragung trotz Fehlen eines pruritogenen somatosensorischen Reizes wird als «ansteckender Juckreiz» (engl. «Contagious itch») bezeichnet (19 - 24).

Farbsignale sind ebenfalls visuelle Reize, die bisher jedoch im Zusammenhang mit Juckreiz noch nicht untersucht wurden. Diese archaischen visuellen Reize sind sowohl bei Menschen als auch bei Tieren, die zum Farbsehen fähig sind, an Kommunikation, Selektionsprozessen, Gefahrenerkennung und Entscheidungsfindung beteiligt (25). Darüber hinaus können Farben die Stimmung, die Ausführung kognitiver Aufgaben und die somatosensorische Wahrnehmung beeinflussen (26). Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass Farben die olfaktorischen und gustatorischen Sinneseindrücke (27), die wahrgenommene Wirkung und Wirksamkeit von Medikamenten wie auch die Schmerzempfindung beeinflussen können (28 - 30). Juckreiz und Schmerz weisen viele funktionelle, klinische und neuroanatomische Gemeinsamkeiten auf (31). Zwei Studien befassten sich mit dem Einfluss von Farben auf die Schmerzwahrnehmung: Beide zeigten, dass Schmerzen zusammen mit roten visuellen Stimuli appliziert als intensiver wahrgenommen werden als wenn sie mit blauen oder grünen Stimuli appliziert werden (32, 33). Auf der Grundlage solcher früheren Berichte und der «Modifizierbarkeit» des Juckreizes durch visuelle Reize, beispielhaft erkennbar am Phänomen des ansteckenden Juckreizes, stellten wir die Hypothese auf, dass Farben auch einen Einfluss auf die Juckreizwahrnehmung haben könnten. Im Folgenden wird die experimentelle Studie mit einem Questionnaire-Teil und einem nachfolgenden interventionellen Teil kurz vorgestellt (Mueller et al, Pruritic and Antipruritic Colors: An Exploratory Pilot Study; Dermatological Therapy 2020; doi: 10.1111/dth.13447).

Studiendaten

Am fragebogenbasierten Teil nahmen 72 Patienten (58% Frauen) mit mässigem bis starkem Juckreiz unterschiedlicher Ursachen teil, 65% litten an chronischem Juckreiz (Dauer > 6 Wochen). Die Lebensqualität war juckreizbedingt gemäss dem Messinstrument ItchyQoL erheblich beeinträchtigt.

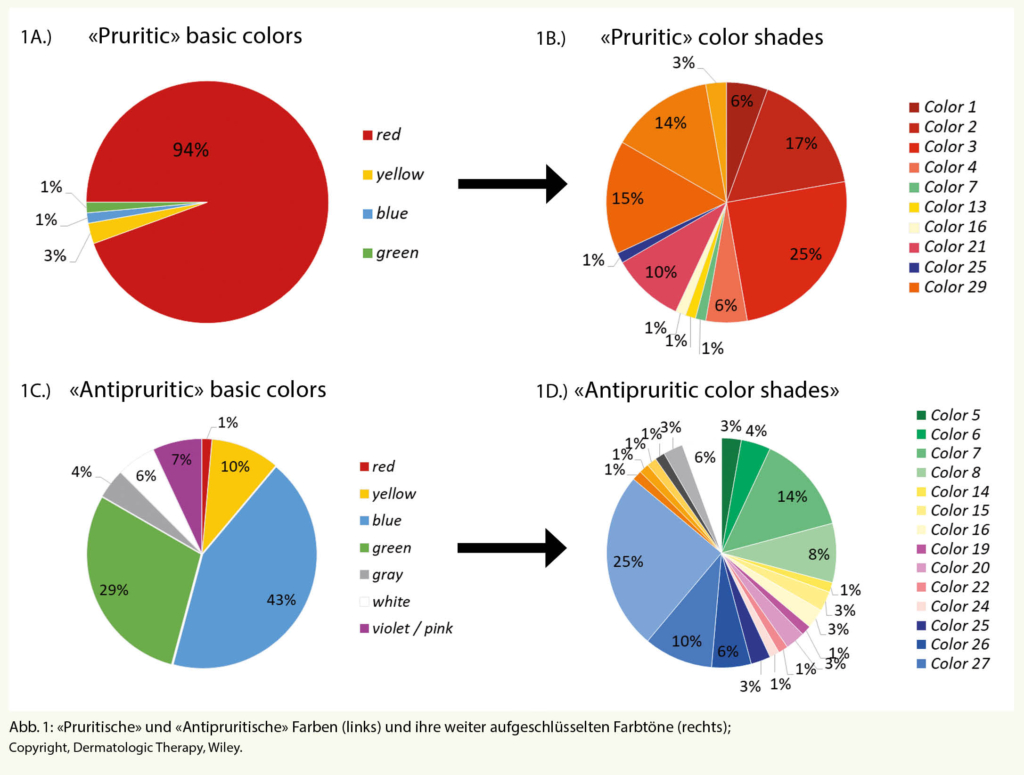

Auf die Frage «Welche Farbe hat Ihr Juckreiz?» Wählten 94% Rot als Grundfarbe, 2,7% Gelb und jeweils 1,3% Blau oder Grün (Abb. 1A).

Auf die Frage «In welcher Farbe sollte ein Raum gestrichen sein, in den sie gerne gehen möchten, um Ihren Juckreiz zu reduzieren?» (nur eine Farbe konnte gewählt werden) wählten 43% Blau, gefolgt von 29% Grün, 9.7% Gelb und anderen Farben (Abb. 1C). Für alle Grundfarben konnten noch spezifische individuelle Farbtöne angegeben werden (Abb. 1B und 1D). Dabei zeigte sich, dass 72% eine der 8 Blau- oder Grünschattierungen gewählt haben.

Zudem konnte beobachtet werden, dass je schlechter die juckreizbedingte Beeinträchtigung der Lebensqualität von Patienten war, desto dunkler/gesättigter wählten sie die pruritische Farbe. Im Gegensatz dazu fand sich bei den antiprurigninösen Farben: Je schlechter die juckreizbedingte Lebensqualität war, desto heller und weniger gesättigt waren die von den Patienten gewählten juckreizhemmenden Farbtöne (Daten hier nicht gezeigt).

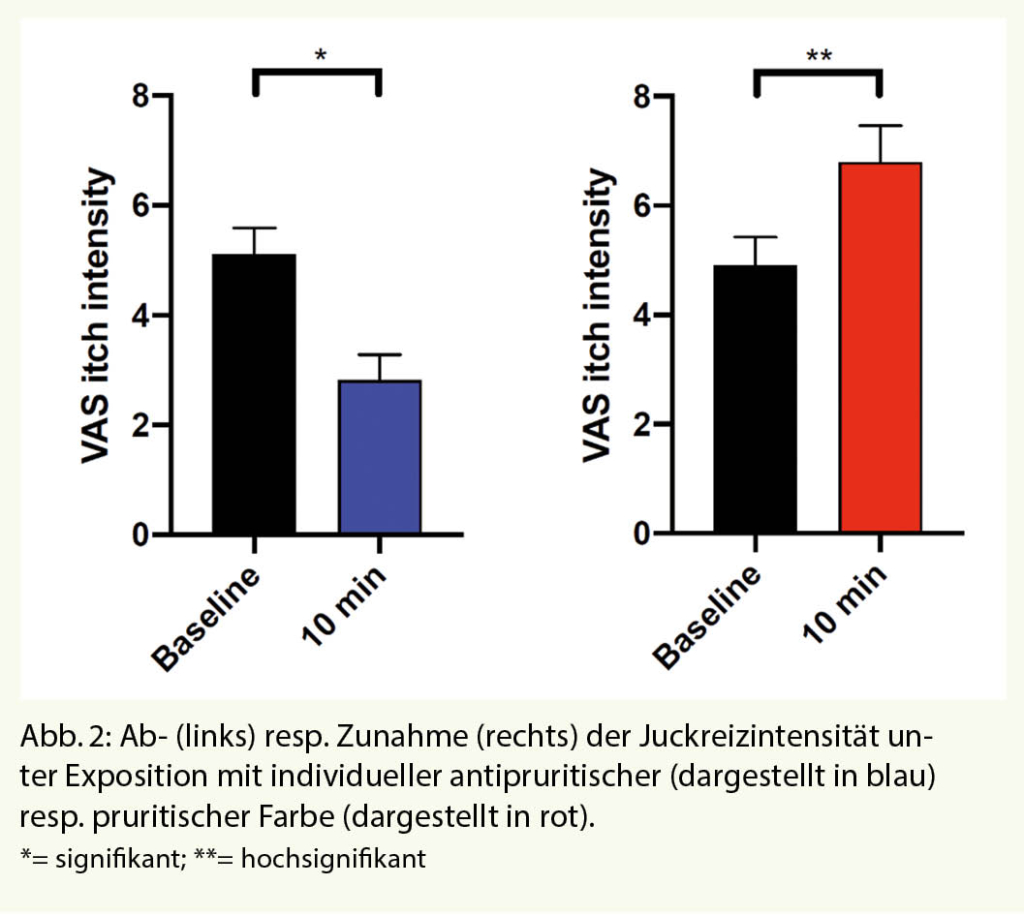

Im fakultativ nachgeschalteten interventionellen Teil wurden 10 zufällig ausgewählt Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen während 10 Minuten mit ihrer subjektiv gewählten juckreizstillenden Farbe an einem Bildschirm exponiert: im Vergleich zum Ausgangswert wurde nach diesen 10 Minuten eine signifikante Juckreizreduktion berichtet. Konträr stieg bei Betrachtung der pruritischen Farbe die mittlere Juckreizintensität signifikant an (Abb. 2.).

Wie kann ein Zusammenhang zwischen Farbe und Juckreiz erklärt werden?

Die Hypothese, dass Farben einen Einfluss auf die Juckreizwahrnehmung haben können, konnte in dieser Studie bekräftigt werden. Unsere Hypothese basierte auf (a) dem Phänomen der Übertragung von visuellem Juckreiz («ansteckender Juckreiz») und (b) auf früheren Studien ausserhalb des Kontextes Juckreiz, in denen berichtet wurde, dass Farben die somatosensorischen Inputs einschliesslich der Schmerzwahrnehmung beeinflussen können (27, 32, 33). Die Farbwahl unserer Patienten stimmt gut mit zwei Studien überein, in denen berichtet wurde, dass die Schmerzwahrnehmung durch Farben verändert werden kann, wobei rote, gelbe und orangefarbene Schmerzstimuli höhere Intensitätswerte induzieren als grüne und blaue Stimuli (32, 33). Ebenso wurde in mehreren Studien berichtet, dass rote, gelbe und orangefarbene Arzneimittelformulierungen als stimulierend und blaue und grüne als beruhigend empfunden werden können (28 - 30), was darauf hinweist, dass Farben selbst direkte psycho-neurophysiologische Wirkungen haben können (28). Die Wirkung von Farben auf Emotionen, Kognition und Verhalten des Menschen faszinierte Wissenschaftler bereits seit mehreren Jahrhunderten (40). 1810 postulierte Johann W. Goethe in «Zur Farbenlehre», dass bestimmte Farben bestimmte Stimmungen und physiologische Reaktionen hervorrufen. In den letzten 50 Jahren wurden die psychologischen Wirkungen von Farben zunehmend in experimentellen Studien untersucht, und heute gelten Farbkonzepte in Marketing und Werbung als unverzichtbar, um bestimmte Emotionen und Sinneseindrücke von Kunden zu beeinflussen und sublime Informationen zu transportieren (27).

Gegenwärtig gibt es zwei Theorien zur Erklärung der psycho-neurophysiologischen Wirkungen von Farben: Die «color arousal theory» postuliert, dass die Wellenlänge der Farbe entscheidend für die Wirkung sei. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass Gelb, Orange und Rot, die längere Wellenlängen (ca. 560 - 780 nm) haben, höhere Erregung (gemessen an Hautleitwert, Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz) hervorrufen als Farben mit kürzeren Wellenlängen wie Blau (430-480 nm) oder Grün (490-540 nm) (28, 33, 41–43). Die «color in context theory» geht davon aus, dass Farben eher kontextbezogen wirken, d.h. sie rufen bestimmte Erinnerungen, Emotionen und Erwartungen hervor, die wiederum die Wahrnehmung beeinflussen (41). Wie von anderen Autoren vorgeschlagen, nehmen wir eine Kombination beider Effekte an, die sowohl biologisch begründet als auch erlernt sein können.

Es mag nicht überraschen, dass Rot fast ausschliesslich als pruritische (Grund-)Farbe gewählt wurde. Juckende Haut infolge von Entzündung, Infektion und/oder Kratzen ist in der Regel rötlich. Rot ist auch die Farbe der Gefahr («Überqueren der roten Linie»), des Alarms (z.B. rote Ampeln und Stoppschilder im Verkehr; Feuerlöscher), der Anziehung («Dame in Rot») oder intensiver negativer Gefühle («Rot sehen») (48). Interessanterweise wurde berichtet, dass Primaten eine Rot-Aversion haben (49), daher scheint es plausibel, dass einige Farbassoziationen evolutionär tief verwurzelt sein dürften (50).

Die Farbe Blau könnte von den Patienten mit einem imaginären Kühleffekt («kaltes Wasser», «Eis») assoziiert werden, zudem wird Blau gewöhnlich als eher entspannend und beruhigend empfunden (51). Es überrascht insofern nicht, dass Patienten einer anderen Studie Blau als optimale Farbe eines psychologischen Beratungsraumes bevorzugten (52). Die zweithäufigste gewählte juckreizhemmende Farbe bei unseren Patienten war Grün, möglicherweise in dem Versuch, der juckenden Farbe Rot entgegenzuwirken. Darüber hinaus wird Grün auch als Ausdruck von Ruhe, positiven Gefühlen und Assoziationen von Vegetation und Frieden angesehen (53). Berichten zufolge ist «The Green Room», in dem die Schauspieler verweilen können, bevor sie auf die Bühne kommen, absichtlich grün gestrichen, um ihr Lampenfieber zu verringern (54).

Diese Beispiele zeigen erneut, dass die Farbwahl unserer Patienten nicht zufällig, sondern einem stereotypen Muster folgte, das gleichzeitig nicht spezifisch für Juckreiz zu sein scheint.

Uns hat überrascht, dass die Beeinträchtigung der juckreizbedingten Lebensqualität und die Helligkeit/Sättigung der gewählten Farbschattierungen offenbar miteinander verbunden sind: Je höher die Beeinträchtigung der juckreizbedingten Lebensqualität war, desto dunkler/gesättigter waren die von den 72 Patienten gewählten pruritischen und desto heller die gewählten antipruritischen Farben. Eine Interpretation dieser Befunde könnte sein, dass die Probanden hellere, juckreizstillende Farbtöne gewählt haben, um der «Dunkelheit/Sättigung» ihrer juckreizbedingten Farbe entgegenzuwirken.

Noch unklar ist, ob spezifische Persönlichkeitsmerkmale in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. So hat beispielsweise eine frühere Studie gezeigt, dass der Grad der «Ansteckung» durch visuellen Juckreiz von der Ausprägung von standardisiert gemessenem Neurotizismus zusammenhängt (10, 16), was darauf hindeutet, dass Persönlichkeitsmerkmale die Wirkung des visuellen Inputs bei Juckreiz-Patienten durchaus beeinflussen könnten.

Des Weiteren ist unklar, welche Rolle der Placebo- und Nocebo Effekt bei unserer Versuchsanordnung spielten. Es ist bekannt, dass Juckreiz-Patienten für beide Effekte empfänglich sind, gewisse Autoren setzen sie auch bewusst therapeutisch ein. Eine Kontrolle mit einer «farblosen» Exposition ist kaum durchführbar, da selbst der Augenschluss nicht farblos ist. Möglicherweise wäre eine Exposition ohne vorgängige Definition der Farbwirkung sinnvoll und die Suggestion der Wirkung so zu umgehen, allerdings ist ein Placebo-Effekt bei der Farbexposition ja prinzipiell willkommen.

Zusammenfassend weist diese Studie auf einen Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Juckreiz und Farben hin. Die meisten Patienten definierten Rot als ihre «juckende» und Blau oder Grün als ihre «juckreizhemmende» Farbe. Die Betrachtung der juckreizverstärkenden und juckreizstillenden Farben während 10 Minuten führte zu einer signifikanten Zunahme bzw. Abnahme des Juckreizes, was zeigt, dass der Juckreiz durch Farben verändert werden kann. Diese Ergebnisse ermutigen zur weiteren Untersuchung der Farbexposition als mögliche additive, nicht-pharmakologische, kostengünstige Juckreizbehandlung in grösseren Studien.

Darüber hinaus weisen unsere Ergebnisse darauf hin, dass Farben bei der Behandlung von Juckreiz-Patienten eine Rolle spielen und in Farbkonzepten berücksichtigt werden könnten, sei es bei der Einfärbung von topischen Therapien, Tabletten, Medikamentenverpackungen, Patientenbroschüren und der Wandfarbe von Behandlungseinrichtungen.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Dermatologische Klinik, Universitätsspital Basel

Petersgraben 4

4056 Basel

simon.mueller@usb.ch

Der Autor erklärt, in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte zu haben.

Juckreiz ist das häufigste hautbezogene Symptom, er kann durch visuelle Reize beeinflusst werden, wie das Phänomen des «ansteckenden Juckreizes» zeigt.

Die meisten Patienten definierten Rot als ihre «juckende» und Blau oder Grün als ihre «juckreizhemmende» Farbe.

Farbexposition hat das Potential, sich als additive, nicht-pharmakologische, kostengünstige Juckreizbehandlung zu erweisen.

1. Mueller SM, Navarini AA, Goldust M, Brandt O, Griffiths CEM, Kleyn CE. The short-term effect of levocetirizine on quality of life, stress, and depression in itchy psoriasis patients. Dermatol Ther. 2020; 33(1):e13179.

2. Pereira MP, Ständer S. Assessment of severity and burden of pruritus. Allergol Int. 2017;66(1):3-7.

3. Stander S. Classification of itch. Curr Probl Dermatol. 2016;50:1-4.

4. Ständer S, Weisshaar E, Mettang T, et al. Clinical classification of itch: a position paper of the international forum for the study of itch. Acta Derm Venereol. 2007;87(4):291-294.

5. Matterne U, Strassner T, Apfelbacher CJ, Diepgen TL, Weisshaar E. Measuring the prevalence of chronic itch in the general population: development and validation of a questionnaire for use in large-scale studies. Acta Derm Venereol. 2009;89(3):250-256.

6. Matterne U, Apfelbacher CJ, Loerbroks A, et al. Prevalence, correlates and characteristics of chronic pruritus: a populationbased cross-sectional study. Acta Derm Venereol. 2011;91(6):674-679.

7. Matterne U, Apfelbacher CJ, Vogelgsang L, Loerbroks A, Weisshaar E. Incidence and determinants of chronic pruritus: a population-based cohort study. Acta Derm Venereol. 2013;93(5):532-537.

8. Ständer S, Schäfer I, Phan NQ, et al. Prevalence of chronic pruritus in Germany: results of a cross-sectional study in a sample working population of 11,730. Dermatology. 2010;221(3):229-235.

9. Kini SP, DeLong LK, Veledar E, McKenzie-Brown AM, Schaufele M, Chen SC. The impact of pruritus on quality of life: the skin equivalent of pain. Arch Dermatol. 2011;147(10):1153-1156.

10. Marron SE, Tomas-Aragones L, Boira S, Campos-Rodenas R. Quality of life, emotional wellbeing and family repercussions in dermatological patients experiencing chronic itching: a pilot study. Acta Derm Venereol. 2016;96(3):331-335.

11. Zachariae R, Lei U, Haedersdal M, Zachariae C. Itch severity and quality of life in patients with pruritus: preliminary validity of a Danish adaptation of the itch severity scale. Acta Derm Venereol. 2012;92(5):508-514.

12. Mueller SM, Navarini AA, Goldust M, Brandt O, Griffiths CEM, Kleyn CE. Levocetirizine for the treatment of itch in psoriasis patients: an open-label pilot study in a real-world setting. Dermatol Ther. 2020;33(1):e13166.

13. Azimi E, Xia J, Lerner EA. Peripheral mechanisms of itch. Curr Probl Dermatol. 2016;50:18-23.

14. Bautista DM, Wilson SR, Hoon MA. Why we scratch an itch: the molecules, cells and circuits of itch. Nat Neurosci. 2014;17(2):175-182.

15. Yosipovitch G, Bernhard JD. Clinical practice. Chronic pruritus. N Engl J Med. 2013;368(17):1625-1634.

16. Holle H, Warne K, Seth AK, Critchley HD, Ward J. Neural basis of contagious itch and why some people are more prone to it. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109(48):19816-19821.

17. Mochizuki H, Baumgärtner U, Kamping S, et al. Cortico-subcortical activation patterns for itch and pain imagery. Pain. 2013;154(10): 1989-1998.

18. Yosipovitch G, Mochizuki H. Neuroimaging of itch as a tool of assessment of chronic itch and its management. Handb Exp Pharmacol. 2015;226:57-70.

19. Bartels DJ, van Laarhoven AI, van de Kerkhof PC, Evers AW. Placebo and nocebo effects on itch: effects, mechanisms, and predictors. Eur J Pain. 2016;20(1):8-13.

20. Lloyd DM, Hall E, Hall S, McGlone FP. Can itch-related visual stimuli alone provoke a scratch response in healthy individuals? Br J Dermatol. 2013;168(1):106-111.

21. Marzell R, Reichwein G, Gieler U, Kupfer J, Schut C. Itch induction by audiovisual stimuli and histamine iontophoresis: a randomized, controlled noninferiority study. Br J Dermatol. 2019. https://doi.org/10. 1111/bjd.18368.

22. Mueller SM, Hogg S, Mueller JM, et al. Functional magnetic resonance imaging in dermatology: the skin, the brain and the invisible. Exp Dermatol. 2017;26(10):845-853.

23. Papoiu AD, Wang H, Coghill RC, Chan YH, Yosipovitch G. Contagious itch in humans: a study of visual ‘transmission’ of itch in atopic dermatitis and healthy subjects. Br J Dermatol. 2011;164(6): 1299-1303.

24. Schut C, Grossman S, Gieler U, Kupfer J, Yosipovitch G. Contagious itch: what we know and what we would like to know. Front Hum Neurosci. 2015;9:57.

25. Osorio D, Vorobyev M. A review of the evolution of animal colour vision and visual communication signals. Vision Res. 2008;48(20): 2042-2051.

26. Mehta R, Zhu RJ. Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances. Science. 2009;323(5918):1226-1229. MUELLER ET AL. 7 of 8

27. Christensen CM. Effect of color on judgments of food aroma and flavour intensity in young and elderly adults. Perception. 1985;14(6): 755-762.

28. de Craen AJ, Roos PJ, de Vries AL, Kleijnen J. Effect of colour of drugs: systematic review of perceived effect of drugs and of their effectiveness. BMJ. 1996;313(7072):1624-1626.

29. Khan A, Bomminayuni EP, Bhat A, Faucett J, Brown WA. Are the colors and shapes of current psychotropics designed to maximize the placebo response? Psychopharmacology (Berl). 2010;211(1): 113-122.

30. Tao D, Wang T, Wang T, Qu X. Influence of drug colour on perceived drug effects and efficacy. Ergonomics. 2018;61(2):284-294.

31. Schmelz M. Itch and pain differences and commonalities. Handb Exp Pharmacol. 2015;227:285-301.

32. Martini M, Perez-Marcos D, Sanchez-Vives MV. What color is my arm? Changes in skin color of an embodied virtual arm modulates pain threshold. Front Hum Neurosci. 2013;7:438.

33. Wiercioch-Kuzianik K, Bąbel P. Color hurts. The effect of color on pain perception. Pain Med. 2019;20(10):1955-1962.

34. Metz AJ, Klein SD, Scholkmann F, Wolf U. Continuous coloured light altered human brain haemodynamics and oxygenation assessed by systemic physiology augmented functional near-infrared spectroscopy. Sci Rep. 2017;7(1):10027.

35. Carruthers HR, Morris J, Tarrier N, Whorwell PJ. The Manchester color wheel: development of a novel way of identifying color choice and its validation in healthy, anxious and depressed individuals. BMC Med Res Methodol. 2010a;10:12.

36. Carruthers HR, Morris J, Tarrier N, Whorwell PJ. Mood color choice helps to predict response to hypnotherapy in patients with irritable bowel syndrome. BMC Complement Altern Med. 2010b; 10:75.

37. Love EM, Marrazzo GA, Kini S, Veledar E, Chen SC. ItchyQoL bands: pilot clinical interpretation of scores. Acta Derm Venereol. 2015;95(1): 114-115.

38. Schut C, Dalgard FJ, Halvorsen JA, et al. Occurrence, chronicity and intensity of itch in a clinical consecutive sample of patients with skin diseases: a multi-Centre study in 13 European countries. Acta Derm Venereol. 2019;99(2):146-151.

39. Steinke S, Bruland P, Blome C, et al. Chronic pruritus: evaluation of patient needs and treatment goals with a special regard to differences according to pruritus classification and sex. Br J Dermatol. 2017;176 (2):363-370.

40. Elliot AJ. Color and psychological functioning: a review of theoretical and empirical work. Front Psychol. 2015;6:368.

41. Buechner VL, Maier MA. Not always a matter of context: direct effects of red on arousal but context-dependent moderations on valence. PeerJ. 2016;4:e2515.

42. Jacobs KW, Nordan FM. Classification of placebo drugs: effect of color. Percept Mot Skills. 1979;49(2):367-372.

43. Jacobs KW, Hustmyer FE Jr. Effects of four psychological primary colors on GSR, heart rate and respiration rate. Percept Mot Skills. 1974;38(3):763-766.

44. Ali MR. Pattern of EEG recovery under photic stimulation by light of different colors. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1972;33(3): 332-335.

45. Sahin L, Figueiro MG. Alerting effects of short-wavelength (blue) and long-wavelength (red) lights in the afternoon. Physiol Behav. 2013; 116–117:1-7.

46. Vandewalle G, Schmidt C, Albouy G, et al. Brain responses to violet, blue, and green monochromatic light exposures in humans: prominent role of blue light and the brainstem. PLoS One. 2007;2(11):e1247.

47. Weinzirl J, Wolf M, Nelle M, Heusser P, Wolf U. Colored light and brain and muscle oxygenation. Adv Exp Med Biol. 2012;737:33-36.

48. Elliot AJ, Maier MA. Color psychology: effects of perceiving color on psychological functioning in humans. Annu Rev Psychol. 2014;65: 95-120.

49. Khan SA, Levine WJ, Dobson SD, Kralik JD. Red signals dominance in male rhesus macaques. Psychol Sci. 2011;22(8):1001-1003.

50. Mollon JD. «Tho’ she kneel’d in that place where they grew…» The uses and origins of primate colour vision. J Exp Biol. 1989;146:21-38.

51. Gil S, Le Bigot L. Seeing life through positive-tinted glasses: colormeaning associations. PLoS One. 2014;9(8):e104291.

52. Liu W, Ji J, Chen H, Ye C. Optimal color design of psychological counseling room by design of experiments and response surface methodology. PLoS One. 2014;9(3):e90646.

53. Nakshian JS. The effects of red and green surroundings on behavior. J Gen Psychol. 1964 Jan;70:143-161.

54. Napadow V, Li A, Loggia ML, et al. The imagined itch: brain circuitry supporting nocebo-induced itch in atopic dermatitis patients. Allergy. 2015;70(11):1485-1492.

der informierte @rzt

- Vol. 10

- Ausgabe 8

- August 2020