- Das Cochlea-Implantat in der Behandlung der einseitigen Ertaubung

In der Schweiz erleiden jedes Jahr rund 1600 Menschen einen Hörsturz. Beide Geschlechter sind davon gleichermassen betroffen, am häufigsten tritt ein Hörsturz im Alter zwischen 50 und 60 Jahren auf. Während ein leichtgradiger Hörsturz eine hohe Spontanheilungstendenz aufweist, können hochgradige akute Hörstürze trotz empirischer Steroidtherapie zu einer einseitigen Ertaubung führen. Der zweithäufigste Grund für eine plötzliche einseitige Ertaubung stellt die Felsenbeinquerfraktur dar. Unabhängig von der Ursache stellt dieser plötzliche Verlust eines Sinnesorganes für den betroffenen Patienten ein traumatisches Ereignis dar und hat in vielen Fällen einschneidende Folgen für sein Hörvermögen. Dieser Artikel soll auf die neuesten Erkenntnisse über die Folgen der einseitigen Ertaubung und die aktuellen Therapiemöglichkeiten eingehen.

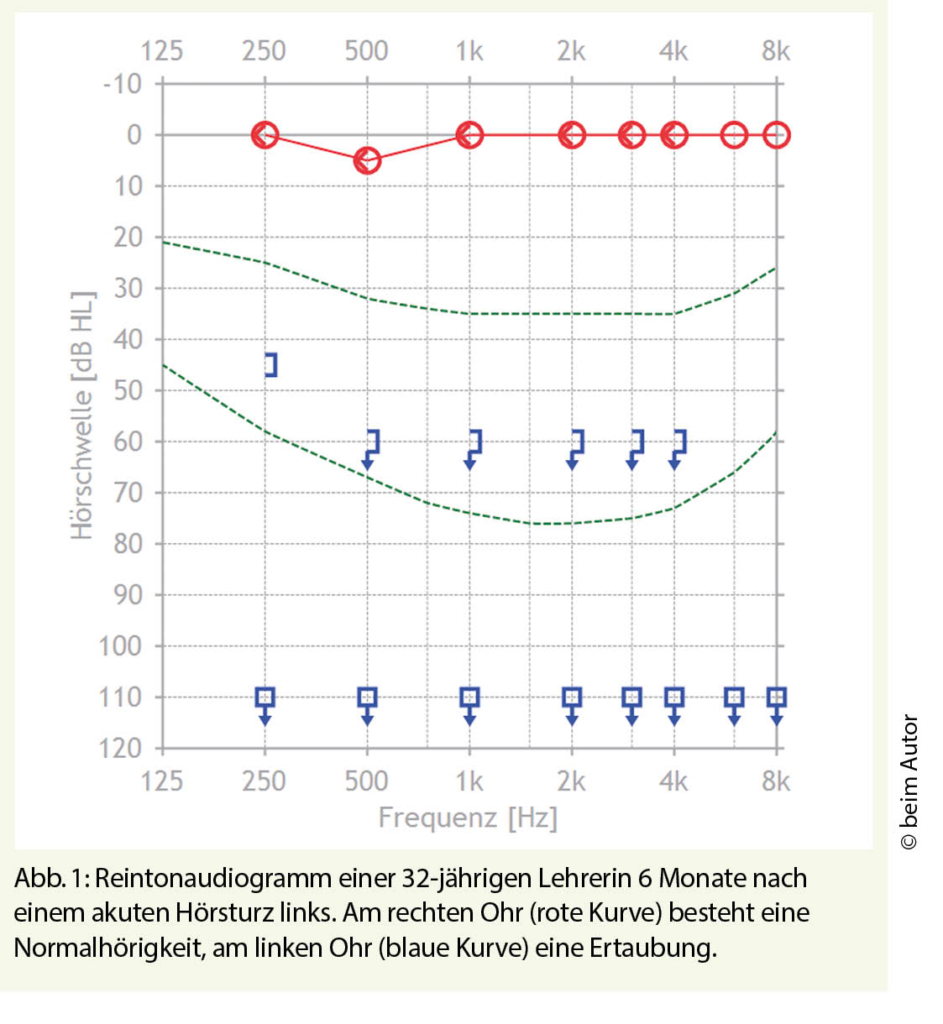

Patienten mit einem akuten Hörsturz können klinisch in der hausärztlichen Notfallpraxis mittels gezielter Anamnese, Otoskopie und Stimmgabelprüfungen schlüssig triagiert werden. Die definitive Diagnose eines Hörsturzes und das Ausmass des Hörverlustes werden mittels Tonaudiometrie festgehalten. Die Therapie eines Hörsturzes stellt in der Behandlung zwar keinen Notfall, jedoch einen Eilfall dar. Da die Ätiologie eines akuten Hörsturzes weiterhin unklar ist, kann keine kausale Therapie durchgeführt werden. An den meisten Zentren wird eine empirische Therapie mit topischen oder systemischen Corticosteroiden in Abhängigkeit des Schweregrades angewendet. Diese Therapie sollte in den ersten 48 Stunden nach Auftreten des Hörsturzes begonnen werden. Das Ausmass des Hörverlusts stellt einen prognostischen Faktor für die Erholung eines Hörsturzes dar. Führt der Hörsturz zu einer höchstgradigen Schwerhörigkeit oder einer Ertaubung (Abb. 1), ist die Prognose ungünstig und nur in Einzelfällen mit einer Erholung zu rechnen.

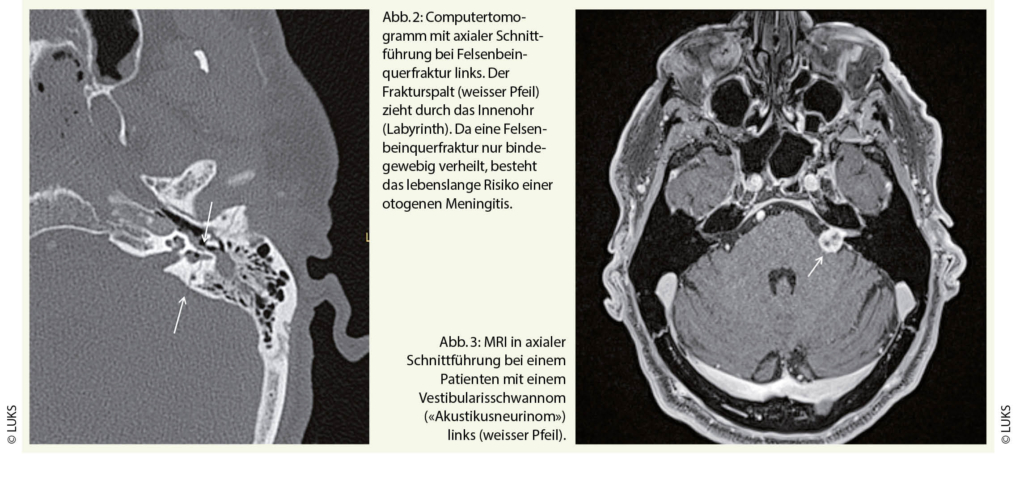

Neben dem akuten hochgradigen Hörsturz stellt die Felsenbeinquerfraktur den zweithäufigsten Grund für eine Ertaubung im Erwachsenenalter dar. Bei den Felsenbeinfrakturen können eine Querfraktur von einer Längsfraktur bereits klinisch mittels Stimmgabelprüfungen unterschieden werden. Bei der Felsenbeinlängsfraktur resultiert eine Schallleitungsschwerhörigkeit, entsprechend wird im Versuch nach Weber die Stimmgabel ins betroffene Ohr lateralisiert. Dem gegenüber tritt bei der Felsenbeinquerfraktur eine Ertaubung auf, sodass die Stimmgabel ins hörende Gegenohr lateralisiert wird. Die Felsenbeinquerfraktur zieht durch das Innenohr, also durch die Cochlea und das Labyrinth (Abb. 2).

Es tritt ein cochleo-vestibulärer Funktionsausfall mit einer Ertaubung und einem Vestibularisausfall auf. Neben der Ertaubung weist der Patient wegen des Vestibularisausfalls einen Spontannystagmus zum unverletzten Gegenohr auf, also einen Ausfallsnystagmus. Während der Schwindel durch die zentrale Kompensation des Vestibularisausfalls allmählich abklingt, persistiert die Ertaubung des betroffenen Innenohres. Zudem besteht lebenslang das Risiko einer otogenen Meningitis, da im Bereich der otischen Kapsel eine Fraktur nur bindegewebig verheilen kann.

Eine Felsenbeinfraktur wird in der Computertomographie bestätigt. Da bei einer Felsenbeinquerfraktur die Ursache für eine Ertaubung offensichtlich ist, benötigt es keine weiteren Abklärungen. Demgegenüber muss bei einer Ertaubung nach einem Hörsturz im Verlauf eine intra- oder retrocochleäre Pathologie wie ein Vestibularisschwannom («Akustikusneurinom») ausgeschlossen werden (Abb. 3)

Die Folgen der einseitigen Ertaubung und ihre Auswirkungen auf das normalhörende Gegenohr

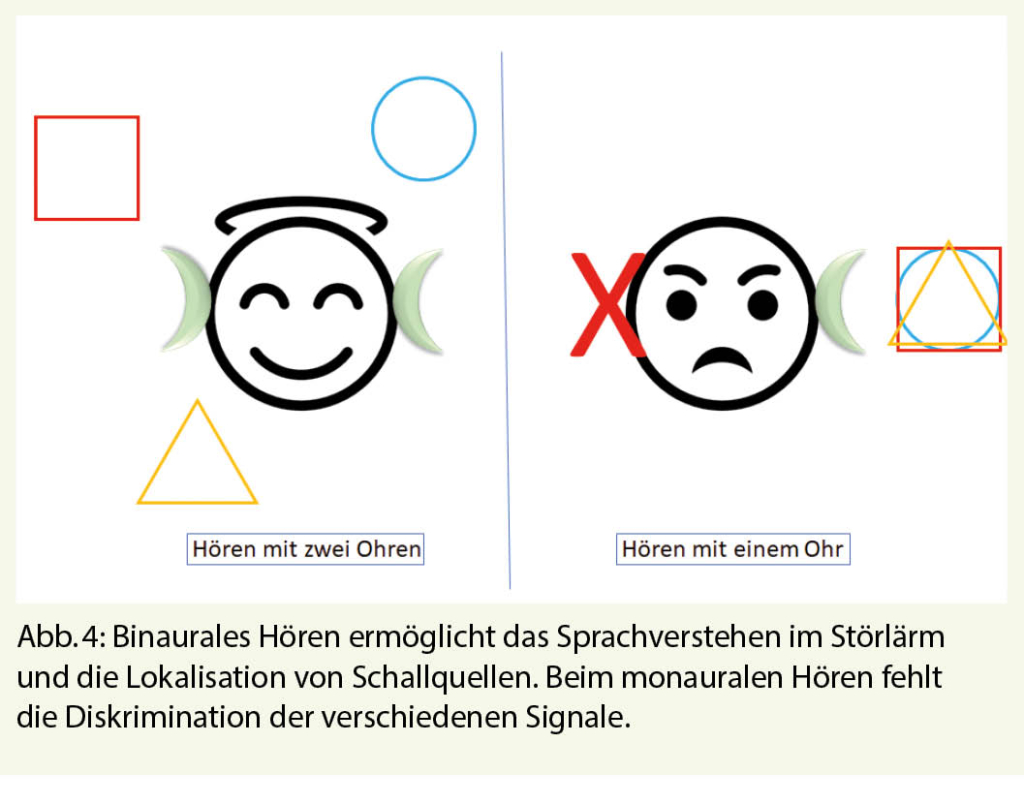

Patienten mit einer einseitigen Ertaubung und normalhörendem Gegenohr fühlen sich bei einem Zwiegespräch in ruhiger Umgebung und Augenkontakt mit Sicht auf die Mimik wenig bis gar nicht beeinträchtigt. Sobald jedoch die üblichen Anforderungen an das Hören im praktischen Alltag vorliegen, macht sich die Einseitigkeit bemerkbar. Das monaurale, asymmetrische Hören führt nämlich zu deutlichen Einschränkungen vor allem beim Sprachverstehen im Störlärm und bei der Lokalisation von Schallquellen. Hören wird anstrengend (Abb. 4). Gerade in der aktuellen Situation einer Pandemie mit dem Tragen von Gesichtsmasken wird die Herausforderung noch grösser.

Eine einseitige Ertaubung hat durch die Veränderungen der neuronalen Aktivierung und binauralen Interaktionen in der zentralen Hörbahn auch Einfluss auf das normalhörende Gegenohr. Diese zentralen Veränderungen wurden sowohl im Tierversuch wie auch beim Menschen nachgewiesen. Beispielhaft dafür ist der Umstand, dass Patienten mit einseitiger Ertaubung am normalhörenden Gegenohr deutlich empfindlicher gegenüber einem akustischen Trauma reagieren. Ausserdem wurde bereits vor rund hundert Jahren der sympathische Hörverlust beschrieben, welcher analog zur sympathischen Ophthalmopathie eine immunologisch vermittelte Hörverminderung kontralateral zu einer geschädigten Cochlea darstellt. In einer aktuellen Studie mit über 400 Patienten wurde der Einfluss der einseitigen Ertaubung auf das Hörvermögen des besseren Ohres untersucht. Es konnte erstmals gezeigt werden, dass Patienten mit einseitiger Ertaubung auf dem besser hörenden Gegenohr signifikant schlechter hören als eine vergleichbare normalhörende Kontrollgruppe. Die Ursache dafür ist bisher unbekannt. Es wird die Kombination von verschiedenen Faktoren wie genetische Prädisposition, anatomische und immunologische Gründe, Störungen in der Mikrozirkulation des Innenohres, aber auch die vermehrte Höranstrengung bei monauralem Hören vermutet. Somit ist nun neu also evident, dass die einseitige Ertaubung nicht nur den Verlust der Hälfte eines bilateralen Sinnesorganes mit all seinen Beeinträchtigungen bedeutet, sondern dass auch das normalhörende Gegenohr im weiteren Verlauf in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die Rehabilitation bei einseitiger Ertaubung

Die Hörrehabilitation bei einseitiger Ertaubung hat mit diesen neuen Erkenntnissen sowohl therapeutische wie auch prophylaktische Aspekte. Die einzelnen Schritte müssen individuell mit dem Patienten besprochen werden. Vereinzelt finden sich Patienten, die zumindest in der ersten Zeit keine Einschränkung durch das monaurale Hören verspüren. Hier sind keine weiteren therapeutischen Massnahmen nötig. Die Mehrzahl der Patienten fühlt sich durch den Verlust eines Sinnesorganes jedoch erheblich beeinträchtigt, insbesondere, wenn sie noch im aktiven Leben stehen. Bis vor einigen Jahren bestand die Standardtherapie darin, den Patienten mit einem sogenannten CROS-Hörsystem zu versorgen. Das Akronym CROS bedeutet «Contralateral Routing of Signals». Dabei wird der Schall mit einem Mikrophon am ertaubten Ohr an ein Hörgerät am hörenden Ohr übertragen. Technisch ist dies einerseits mit konventionellen Hörgeräten möglich, welche die Übertragung mit Funk vornehmen. Der Patient muss dabei zwei Hörgeräte tragen. Der «Sender» mit Mikrophon befindet sich am ertaubten Ohr und der «Empfänger» mit dem Lautsprecher am hörenden Ohr. Andererseits ist dies eine klassische Indikation für knochenverankerte Hörgeräte («BAHA – Bone Anchored Hearing Aid»). Dabei wird ein knochenverankertes Hörgerät am ertaubten Ohr getragen. Die Signale werden über den Knochen, respektive auch über den Liquor, an das kontralaterale Ohr weitergeleitet. Die «CROS»-Hörsysteme bringen vielen Patienten zwar eine gewisse Verbesserung ihrer Hörsituation und imitieren eine Pseudo-Stereophonie, können jedoch naturgemäss kein echtes binaurales Hören gewährleisten. Das Hören bleibt mit einer CROS-Versorgung monaural. Zudem wird das normalhörende Gegenohr durch ein CROS-System nicht vor einer frühzeitigen Schwerhörigkeit geschützt.

Mit der Versorgung der einseitigen Ertaubung durch ein Cochleaimplantat wird nun erstmals wieder eine Hörrehabilitation mit echtem binauralem Hören ermöglicht. Dies wird in der Schweiz seit gut drei Jahren umgesetzt, da diese Art der Versorgung der einseitigen Ertaubung mit dem Vorliegen von wissenschaftlichen Studien über Nutzen und Wirksamkeit nun auch durch die Krankenkassen und die IV finanziert wird. Vorher war die Finanzierung des Cochleaimplantates der beidseitigen Ertaubung vorbehalten.

Wenn ein einseitig ertaubter Patient mit einem Cochleaimplantat versorgt wird, hört er anschliessend auf dem einen Ohr weiterhin physiologisch, während am anderen Ohr der Hörnerv direkt über einige wenige Elektroden (je nach Fabrikat zwischen 12 und 22 Elektroden) elektrisch stimuliert wird. Trotzdem gelingt es auf Grund der Plastizität unseres Hirns erstaunlich rasch, diese beiden unterschiedlichen Signale in den Hörzentren miteinander zu integrieren und als binaurales Hören wahrzunehmen.

Verbesserte Prognose

Neben der Hörrehabilitation scheint die Versorgung des ertaubten Ohres mit einem Cochleaimplantat gemäss neuesten Studien auch prophylaktischen Charakter zu haben. Während eine einseitige Ertaubung unversorgt zu einer vorzeitigen Hörverminderung am normalhörenden Gegenohr führt, zeigen mit einem Cochleaimplantat versorgte Patienten ein konstantes Hörvermögen auf dem normalhörenden Gegenohr, vergleichbar mit den Hörschwellen der entsprechenden normalhörenden Alterspopulation.

Bei einer Felsenbeinquerfraktur gilt es, neben der Versorgung des ertaubten Ohres, das lebenslänglich erhöhte Risiko einer otogenen Meningitis zu beachten. Bei Patienten, welche sich nicht für eine Versorgung mit einem Cochleaimplantat entscheiden, wird vorsorglich eine Pneumokokken-Impfung empfohlen, um das Risiko einer otogenen Meningitis zu verringern. Bei mit einem Cochleaimplantat versorgten Patienten wird gleichzeitig mit der Implantation eine sogenannte subtotale Petrosektomie durchgeführt. Dabei wird der Mitteohrraum durch operativen Verschluss des äusseren Gehörgangs und der Tuba auditiva wasserdicht von der Aussenwelt abgeschottet, wodurch das Risiko einer otogenen Meningitis bei einer Felsenbeinquerfraktur endgültig gebannt wird.

Um den Kreis der Hörrehabilitation bei einseitiger Taubheit zu schliessen, soll der Vollständigkeit halber die Versorgung von einseitig kongenital gehörlosen Neugeborenen erwähnt werden. Auch hier wird heute angestrebt, diese mit dem Neugeborenen-Hörscreening an beiden Ohren frühzeitig zu erfassen und bei geeigneter Indikation eine Versorgung mit einem Cochleaimplantat in die Wege zu leiten.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Klinik für Hals-Nasen-Ohren- und Gesichtschirurgie (HNO)

Luzerner Kantonsspital

Spitalstrasse

6004 Luzern

christoph.schlegel@luks.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Häufigster Grund für eine einseitige Ertaubung stellen der hochgradige Hörsturz und die Felsenbeinquerfraktur dar.

- Eine einseitige Ertaubung führt zu einem monauralen, asymmetrischen Hören mit schlechtem Sprachverstehen im Störlärm. Schallquellen können nicht mehr lokalisiert werden. Hören wird anstrengend.

- Eine einseitige Ertaubung führt nachweislich zu einer Verschlechterung des Hörvermögens am normalhörenden Gegenohr. Die Ursachen dafür sind bis jetzt nicht bekannt.

- Die Versorgung der einseitigen Ertaubung mit einem Cochleaimplantat bietet die einzige Möglichkeit, wieder echtes binaurales Hören zu erreichen. Zudem kann dadurch eine vorzeitige Hörverminderung am normalhörenden Gegenohr verhindert werden.

beim Verfasser

der informierte @rzt

- Vol. 10

- Ausgabe 10

- Oktober 2020