- Urodynamische Untersuchung

Zur Abklärung von Blasenbeschwerden wie die Urininkontinenz stellt die Basisabklärung die Grundlage dar. In unklaren oder komplexen Situationen ist eine weitergehende Untersuchung mittels Urodynamik notwendig. Sie kann

helfen bei der Therapiewahl und der Einschätzung der Prognose des Behandlungserfolges.

«Les investigations de base» sont les piliers pour évaluer des problèmes de vessie tels l’incontinence urinaire. Dans les situations peu claires ou complexes, un bilan plus approfondi avec examen urodynamique s’impose. Ce dernier peut aider dans le choix thérapeutique et pour apprécier les chances de succès du traitement (le pronostic).

Harninkontinenz oder Drangbeschwerden sind ein häufiges Krankheitsbild. Die Häufigkeit ist altersabhängig unterschiedlich, durchschnittlich sind bis 30% der Bevölkerung betroffen (1, 2). Insbesondere Frauen leiden unter Blasenbeschwerden, die häufig mit einem hohen Krankheitswert und Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergehen. Immer mehr Frauen durchbrechen die Tabuisierung und wenden sich mit ihren Problemen an Fachärzte. Nach einer Basisabklärung können in den meisten Fällen konservative Therapien eingeleitet werden. Als weiterführende Diagnostik kann eine urodynamische Untersuchung durchgeführt werden.

Basisabklärung

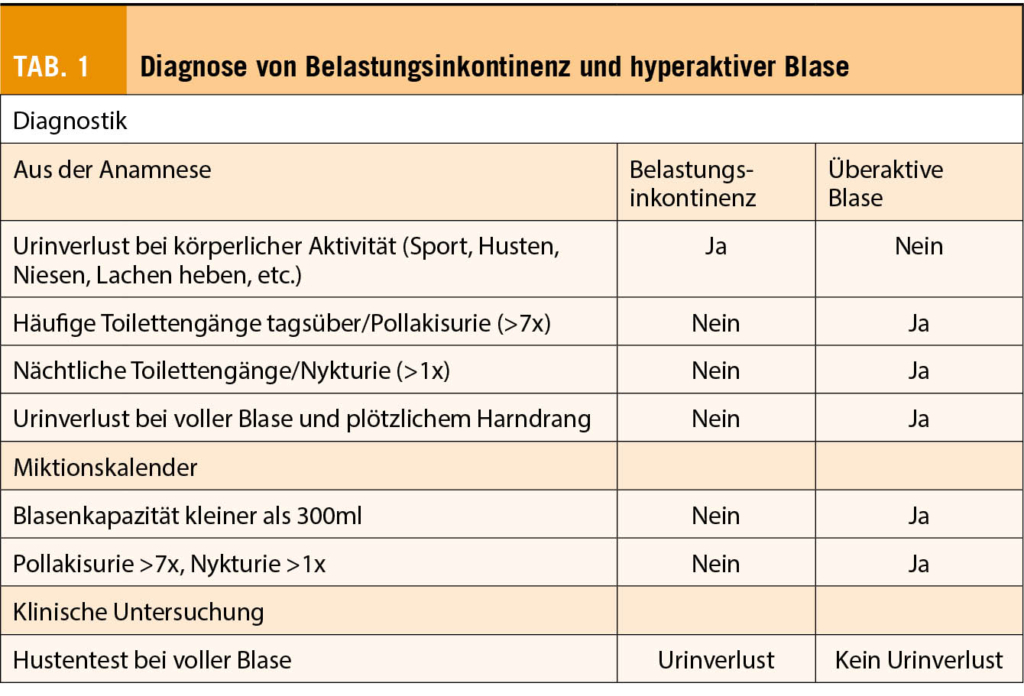

Zur Abklärung der Inkontinenz oder der überaktiven Blase sollte zu allererst eine Basisdiagnostik durchgeführt werden. Diese umfasst neben einer ausführlichen Anamnese (Tab. 1) eine körperliche Untersuchung samt Miktionsprotokoll. Ein Miktionskalender kann vor allem Symptome einer überaktiven Blase wie häufige Miktionen oder kleine Miktionsvolumina aufdecken. Ein Hustentest bei gut gefüllter Blase ist ein wichtiger klinischer Test, der im Liegen als auch im Stehen durchgeführt werden kann. Durch den sichtbaren Urinverlust beim Husten kann eine Belastungsinkontinenz bestätigt werden. Zum Ausschluss eines Harnwegsinfektes sollte eine Urindiagnostik durchgeführt werden. Bei Drangbeschwerden ist auch vaginale/urethrale Abstrichentnahme zur Bakteriologie sinnvoll. Senkungszustände können durch die Spekulumuntersuchung festgestellt werden. Für die standardisierte Erfassung eignet sich zum Beispiel das POPQ-System.

Durch die Perinealsonographie kann die Anatomie der Blase, Harnröhre und des Enddarms beurteilt werden. Bei der Belastungsinkontinenz zeigt sich häufig eine hypermobile Urethra als Zeichen einer Urethralinsuffizienz. Eine sonographische Restharnmessung ist bei Verdacht auf Blasenentleerungsstörung empfohlen.

Indikationen für eine Urodynamik

- Eine weitergehende Abklärung mittels Urodynamik ist in folgenden Situationen sinnvoll:

- Unklare Inkontinenzsituation

- St. n. radikaler und rekonstruktiver Chirurgie im kleinen Becken

- Fehlgeschlagener konservativer Therapie

- V. a. neurologische Erkrankungen

- Vor Deszensusoperationen bei höhergradiger Senkung

- vor geplanter Botoxinjektion der Blase

(Expertenbrief 53) - Stressinkontinenzformen, die als Rezidiv auftreten oder welche mit Drangsymptomatik, sensomotorischer Blasenstörung, Miktionsstörung, Restharnproblem oder rezidivierenden Harnwegsinfektionen kombiniert sind (Expertenbrief 44) (3)

Ziele der Urodynamikuntersuchung

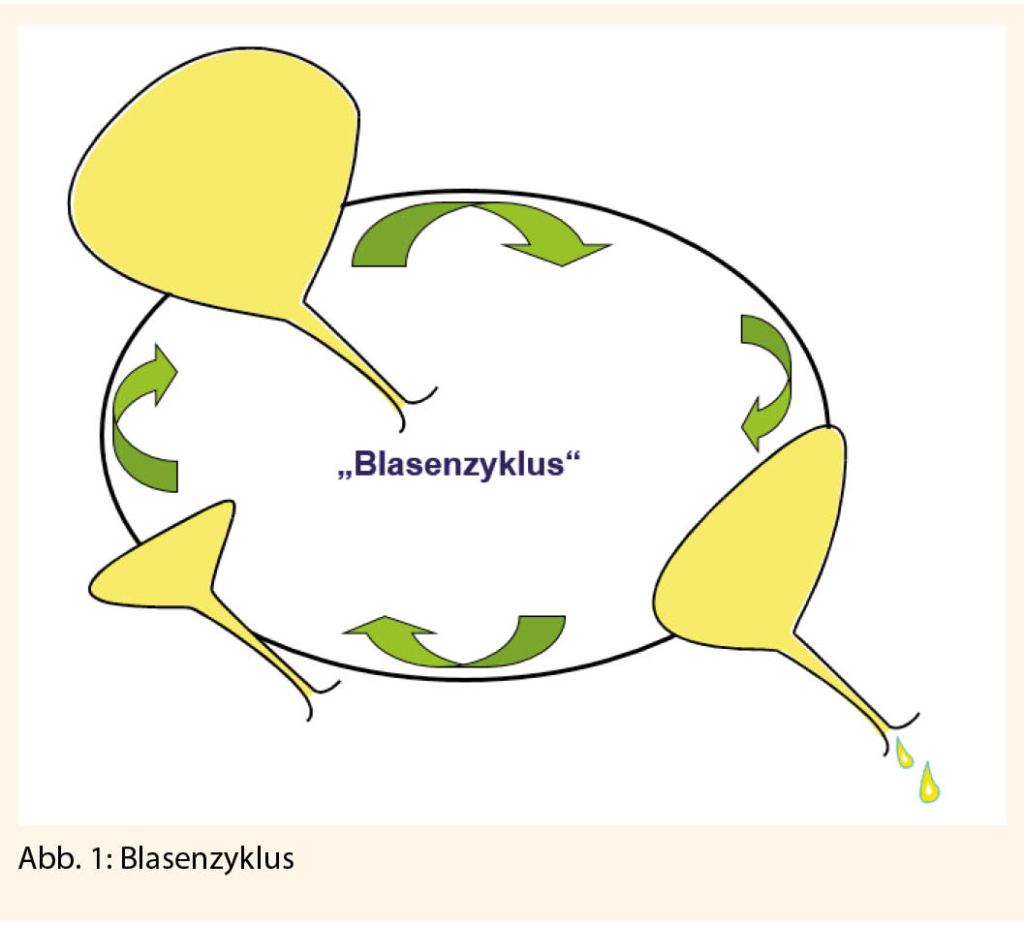

Mit der Urodynamik werden der Füllungs- und Entleerungsvorgang der Blase (Abb. 1) und die Auswirkung des intraabdominalen Druckes auf Blase und Urethra untersucht. Dabei wird versucht, innert nützlicher Zeit physiologische Vorgänge aus dem Alltag zu imitieren. Die Untersuchungsanordnung kann nicht komplett ohne artifizielle Bedingungen geschaffen werden. Es muss bei der Interpretation der Resultate an mögliche untersuchungsbedingte Artefakte gedacht werden.

Ziel der urodynamischen Untersuchung ist es also, Symptome zu reproduzieren, um diese zu objektivieren, deren Ursache zu identifizieren und die zugrundeliegende Funktionsstörung des Harntraktes zu ermitteln. Die Urodynamik kann helfen eine Einschätzung zur Prognose einer operativen Therapie zu erhalten. Sie kann Hilfestellung geben um eine optimale gezielte Therapie abzuleiten und einen höheren Therapieerfolg zu erzielen (4, 5).

Urodynamische Tests

Für die erfolgreiche Durchführung einer Urodynamik sollte möglichst eine entspannte ruhige Atmosphäre geschaffen werden. Hierzu gehört auch eine gute Aufklärung über den Ablauf der Untersuchung mit ausführlicher Information der Patientin. Zuvor sollte auch überlegt werden welche der Untersuchungen wirklich im Rahmen der Zielfindung sinnvoll sind.

Es gibt folgende urodynamische Tests:

- die Zystometrie

- die Urethradruckmessung

- die Beckenboden-Elektromyographie

- die Zystoskopie und

- die Uroflowmetrie

Zystometrie

Bei diesem Test wird mit Hilfe von urethralen, vesikalen und rektalen Drucksonden die Harnblasenspeicherung und die Harnblasenentleerung untersucht. Die Patientin befindet sich in aufrechter Position. Als Standard wird körperwarme Kochsalzlösung zur Füllung der Blase verwendet. Die Harnblasenfüllgeschwindigkeit sollte langsam gewählt werden (z.B. 10-50ml/sek), da mit höherer Füllrate häufiger falsche Pathologien provoziert werden.

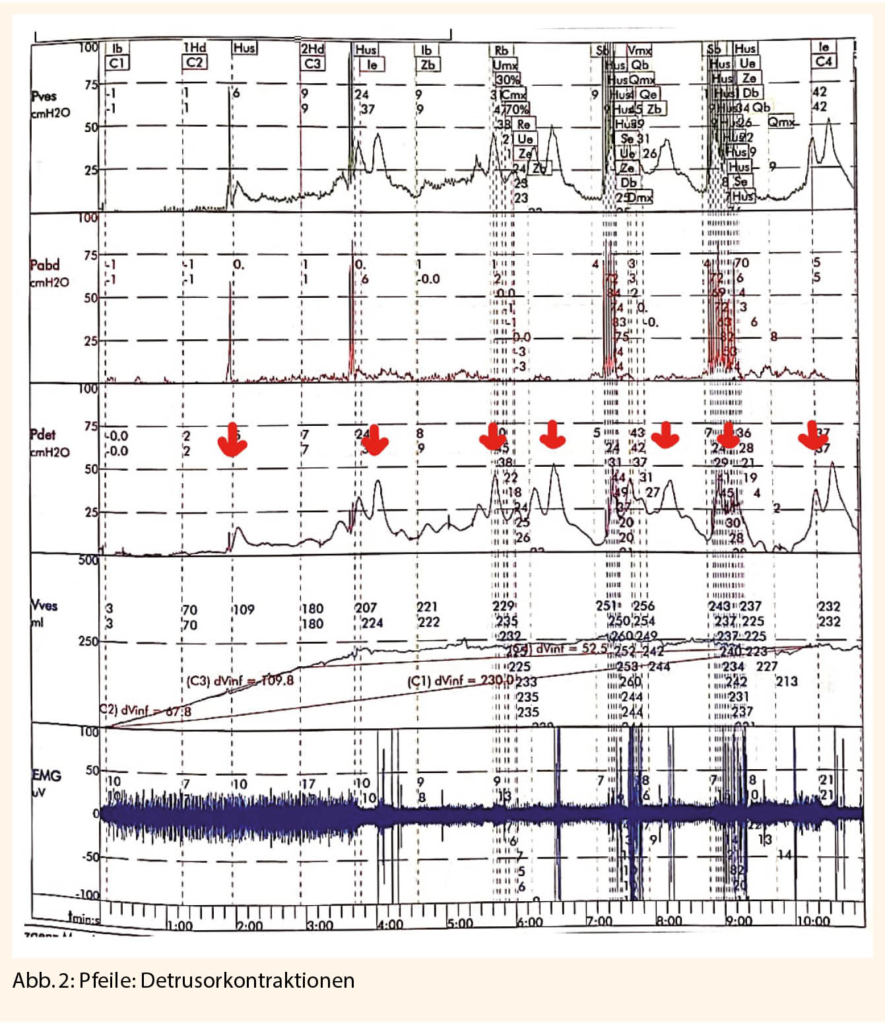

Über den gesamten Untersuchungszeitraum werden kontinuierlich der intravesikale Druck und der abdominelle Druck registriert. Über den transurethralen Katheter wird der intravesikale Druck gemessen. Durch eine rektale Sonde registriert man den abdominellen Druck. Der Detrusordruck wird aus der Differenz von intravesikalem und abdominalem Druck hergeleitet (Pves – Pabd = Pdet). Der Normalbefund ist ein gehemmter Detrusor während der Füllung ohne Zeichen der Kontraktionen. Werden Detrusorkontraktionen aufgezeichnet, ist es wichtig den möglichen Auslöser wie zum Beispiel Hustenstoss, Bewegung, spontan sowie die Höhe der Kontraktion und den Füllungszustand der Blase zu dokumentieren. Ungewollte Detrusorkontraktionen (Abb. 2) sind häufig bei Patientinnen mit Drangbeschwerden nachweisbar.

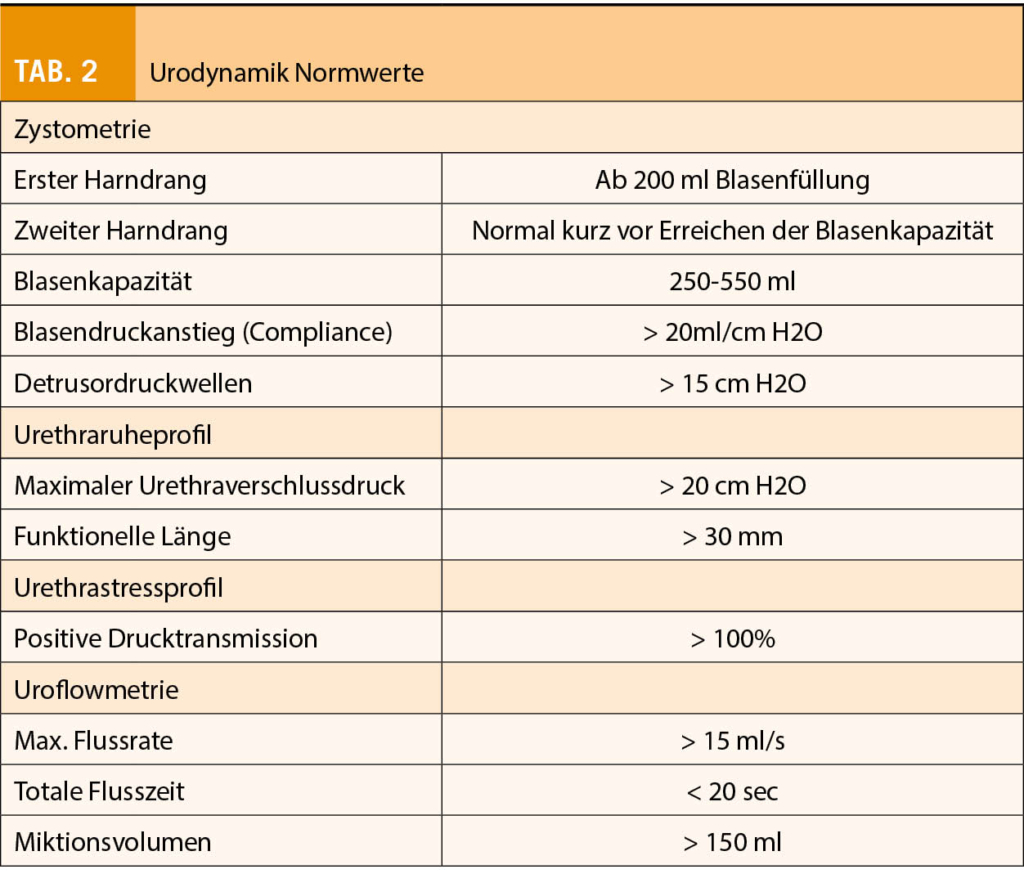

Während der Harnblasenfüllung wird das Empfinden des Patienten dokumentiert: erster Harndrang (normal ab 200 ml) und unaufschiebbarer Harndrang (normal erst kurz vor der Harnblasenkapazität) (Tab. 2).

Die Dehnbarkeit der Harnblase wird aus dem Quotienten der Differenz der Volumenänderung und Differenz der Detrusordrücke nach Formel Compliance = ΔVolumen ves/ ΔDruck ves errechnet.

Die Compliance sollte über 20cm H2O sein. Ein intravesikaler Druck am Ende der Füllungsphase über 40 cm H2O ist abklärungsbedürftig, weil der obere Harntrakt gefährdet sein kann.

Urethraruhe- und stressprofil

Bei der Urethradruckmessung wird der Messkatheter langsam von der Blase durch die Urethra zurückgezogen und es werden die Druckverhältnisse an jedem Bereich der Harnröhre bestimmt.

Aus dem Ruheprofil lassen sich die funktionelle Harnröhrenlänge und der maximale Harnröhrenverschlussdruck in Ruhe bestimmen. Die funktionelle Harnröhrenlänge entspricht dem Abschnitt der Harnröhre, in dem der intraurethrale Ruhedruck über dem intravesikalen Ruhedruck liegt. Der maximale Urethraverschlussdruck ist vom Alter abhängig. Von einer hypotonen Urethra spricht man bei Werten unter 20 cm H2O.

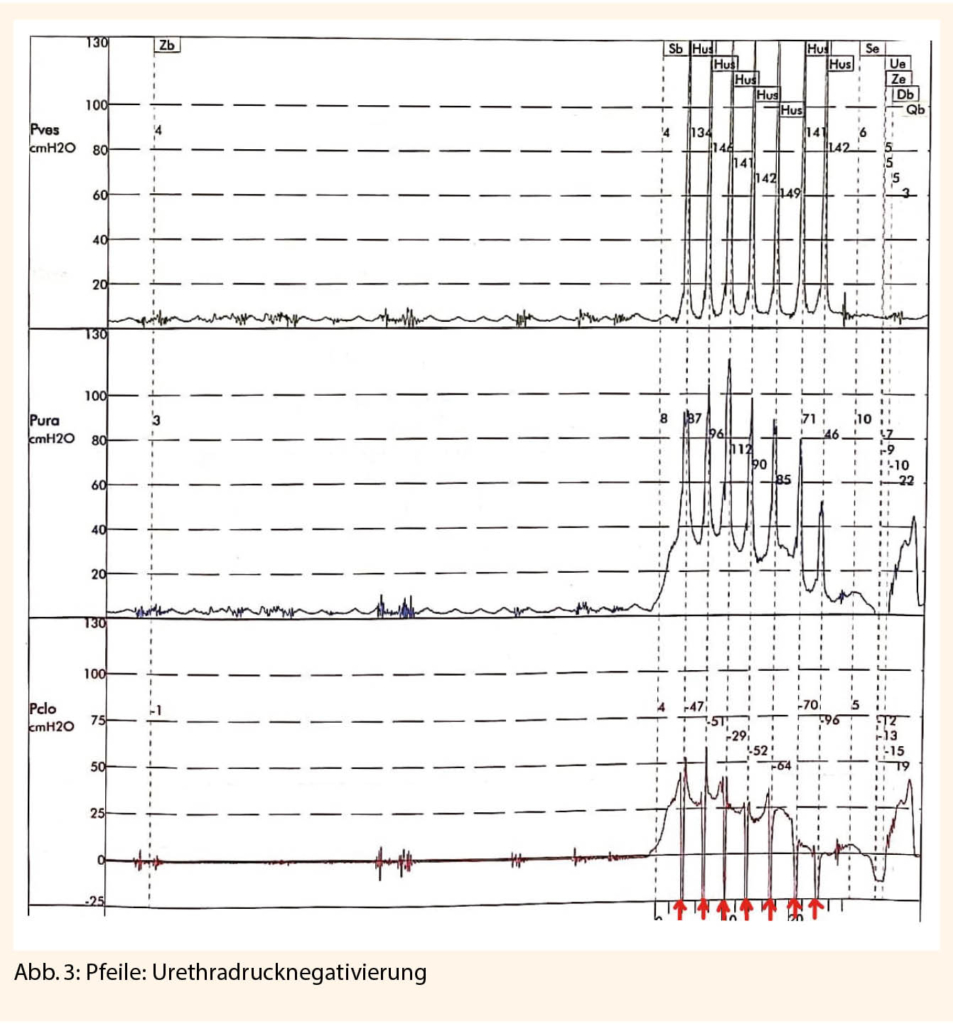

Beim Stressprofil wird die Patientin beim Zurückziehen des Katheters aufgefordert mehrere Hustenstösse abzugeben (Abb. 3). Dabei wird aufgezeichnet wie sich unter Belastung die abdominale Druckerhöhung auf die Urethra überträgt. Wenn unter Belastung eine Verschlussdrucknegativierung aufgezeichnet wird, gilt dieser Befund als Hinweis für eine Insuffizienz der Harnröhrenverschlusses (Belastungsinkontinenz).

Zystoskopie

Die starre Zystoskopie wird mit lokaler Betäubung von der Frau gut toleriert. Mit der Blasenspiegelung kann die Anatomie der Harnröhre sowie der Blase beurteilt werden. Die Ureterostien können eingesehen werden. Entzündliche Veränderungen oder Zeichen der interstitiellen Zystitis wie petechiale Blutungen oder Ulzera können entdeckt werden. Häufig vorhanden, jedoch mit wenig Aussagekraft, sind Trigonumleukoplakien.

Uroflowmetrie

Bei diesem diagnostischen Verfahren wird der Harnfluss bei der Entleerung der Blase gemessen. Hierbei führt die Patientin in sitzender Position eine Miktion durch, während der Urin über einen Trichter aufgefangen wird. Dabei werden die Urinmenge pro Zeiteinheit, die Miktionsdauer sowie der maximale und durchschnittliche Harnfluss gemessen. Damit die Messung interpretierbar ist, sollte die Blase ausreichend (mind. 150ml) gefüllt sein.

Je nach Verlauf der Flusskurve können Rückschlüsse auf Erkrankungen gezogen werden. Mit der Uroflowmetrie können vor allem obstruktive Blasenstörungen erkannt werden.

Beckenboden EMG

Mit Hilfe der Elektromyographie ist es möglich, die elektrischen Impulse der Beckenbodenmuskulatur zu objektivieren und anschliessend zu beurteilen. Simultan zur Zystometrie werden die Muskelaktionspotentiale sowohl der quergestreiften Beckenbodenmuskulatur als auch der Sphinktermuskulatur der Harnblase während der Miktion erfasst.

Für die Ableitung müssen zwei Klebeelektroden im Anusareal und eine weitere als Indifferenzelektrode am Oberschenkel positioniert werden.

Physiologisch liegt eine Steigerung der motorischen Aktivität der Beckenbodenmuskulatur simultan zur Harnblasenfüllung vor bis mit dem Miktionsvorgang eine Relaxation der Sphinktermuskulatur erfolgt.

Urodynamik immer der Basisabklärung überlegen?

Die urodynamischen Daten können nicht immer die klinische Diagnose bestätigen. So zeigen bis zu 8% der Patienten mit symptomatischer Inkontinenz normale urodynamische Messergebnisse (6). Andererseits sind falsch positive urodynamische Resultate bei fehlenden klinischen Symptomen vorhanden. Die Gesamtsensitivität der urodynamischen Tests beträgt bei der Belastungsinkontinenz etwa 85-90%, bei Dranginkontinenz und der gemischten Inkontinenz fällt die Sensitivität im Allgemeinen niedriger aus.

Bei reiner Belastungsinkontinenz bringt eine präoperative urodynamische Evaluation bezüglich des Outcomes keinen Vorteil (7, 8). So zeigten Studien identische postoperative Erfolgsraten von 76.9% mit vorheriger urodynamischer Abklärung versus 77.2% nach alleiniger Basisabklärung. Auch bezüglich sekundärer Endpunkte wie Schweregrad der Inkontinenz, Lebensqualität, Patientenzufriedenheit oder anderen Miktionsstörungen (7) bestand kein Unterschied. Eine urodynamische Testung bei anamnestischer Belastungsinkontinenz ist deswegen nur sinnvoll bei vorangegangener Inkontinenzoperation, bei begleitenden Miktionsstörungen oder Drangproblemen (4).

Durchschnittlich liegen die Erfolgsraten der suburethralen Bänder bei über 85%. Patienten mit einer hypotonen Urethra (<20cm H2O) oder einer Immobilität der Harnröhre haben schlechtere postoperative Erfolgsraten nach Schlingenoperation (4, 10). Diese urodynamischen Erkenntnisse helfen bei der Einschätzung der Prognose des Behandlungserfolges und der Therapiewahl.

Bei Patienten mit Symptomen einer überaktiven Blase beeinflusst die Urodynamik die Therapieentscheidung. Frauen, die nach ihrer urodynamischen Diagnose behandelt wurden, scheinen eher eine Verbesserung der Blasensymptome zu haben (57% vs. 45%) (11).

Bei hohen ambulanten Kosten für eine Urodynamik (12) sowie einer relativen Invasivität der Untersuchung sollte gut abgewogen werden, ob eine Durchführung einen Mehrwert bringt, eine Therapieentscheidung beeinflusst wird und somit sinnvoll ist.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Oberärztin

Klinik für Gynäkologie, Universitätsspital Zürich

Rämistrasse 100

8091 Zürich

gloria.ryu@usz.ch

Die Autorin hat im Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Eine Basisabklärung ist ausreichend um eine konservative Therapie zu beginnen oder bei reiner Belastungsinkontinenz eine Schlingenoperation zu indizieren.

- Im Rezidivfall, bei St. n. Voroperationen im Becken, begleitenden neurologischen Erkrankungen und bei höhergradigem Deszensus vor einer Operation ist die Durchführung einer Urodynamik notwendig.

Messages à retenir

- Des investigations de base sont suffisantes pour initier un traitement conservateur ou pour poser une bandelette en cas d’incontinence urinaire de stress pur.

- En cas de récidive, d’opérations dans le petit bassin préexistantes, lors d’affections neurologiques accompagnantes et en cas de prolapsus de haut grade, un bilan urodynamique préopératoire s’impose.

info@gynäkologie

- Vol. 10

- Ausgabe 5

- Oktober 2020