- Das geschwollene Gelenk

Arthralgien sind in der täglichen Praxis sehr häufig, und die Differentialdiagnose ist breit. Diese wird überschaubarer, wenn ein geschwollenes Gelenk vorliegt, und es eröffnet sich dann oft auch eine entscheidende weitere diagnostische

Möglichkeit: die Gelenkpunktion. Der folgende Artikel soll einen möglichen diagnostischen Ablauf veranschaulichen und als Hilfestellung für die tägliche Praxis dienen.

Ein geschwollenes Gelenk sollte, je nach Kontext, auch dringlicher abgeklärt werden als ein Gelenk, das «nur» schmerzhaft ist. Eine systematische Anamnese und klinische Untersuchung stellen die Grundpfeiler in der Abklärung dar. Im Grundsatz geht es um die Erkennung des Krankheitsmusters und dadurch der Diagnose. Dabei liefern oft extraartikuläre Phänomene, epidemiologische Überlegungen und auch mal die Familienanamnese entscheidende Hinweise.

Besteht objektiv eine Gelenkschwellung?

Präsentiert sich ein Patient mit einem vermeintlich geschwollenen Gelenk, stellt sich primär die Frage, ob wirklich eine Gelenkschwellung (also eine Arthritis oder entzündliche Aktivierung im weitesten Sinne) vorliegt, eine das Gelenk umgebende Struktur geschwollen ist oder der Patient nur subjektiv eine Schwellung wahrnimmt. Insbesondere bei der Fibromyalgie wird von Patientinnen fast regelmässig eine Schwellung empfunden, welche sich nicht objektivieren lässt. Zur Differenzierung dient primär die klinische Untersuchung, wobei sich dies bei gewissen Gelenken (z.B. Knie) einfacher darstellt als bei anderen (z.B. Hüftgelenk). Insbesondere in klinisch unklaren Fällen kann der hochauflösende Ultraschall unterstützend sein, wobei er auch hilft, eine Sehnenscheidenentzündung, Bursitis oder andere Ursache der Schwellung von einer Arthritis abzugrenzen.

Wie viele Gelenke sind geschwollen?

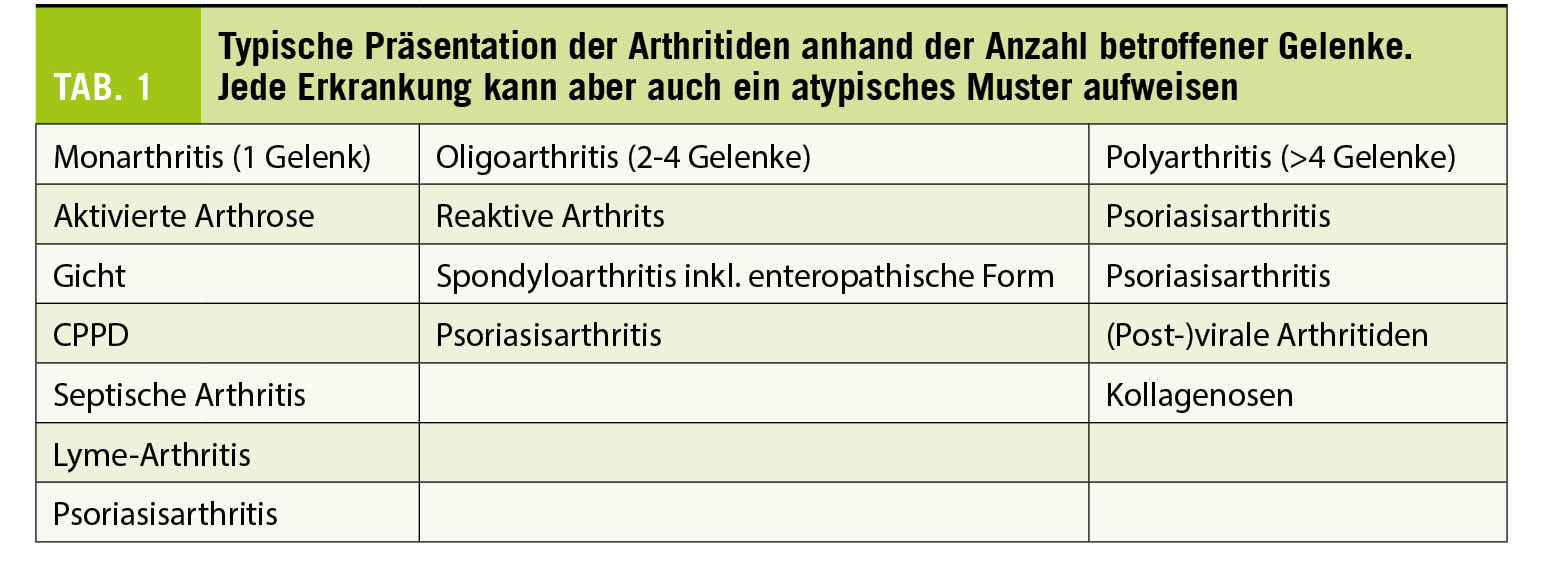

Die Anzahl betroffener Gelenke ist für die weitere Krankheitszuordnung entscheidend. Man Unterscheidet die Monarthritis (1 Gelenk betroffen) von der Oligoarthritis (1-4 Gelenke) und zuletzt der Polyarthritis (>4 Gelenke). Tabelle 1 zeigt bei verschiedenen Krankheitsbildern das typische Erscheinungsbild. Natürlich existieren aber Abweichungen. So kann eine rheumatoide Arthritis als Monarthritis beginnen und eine Gicht polyartikulär verlaufen.

Welche Gelenke sind in welcher Verteilung betroffen?

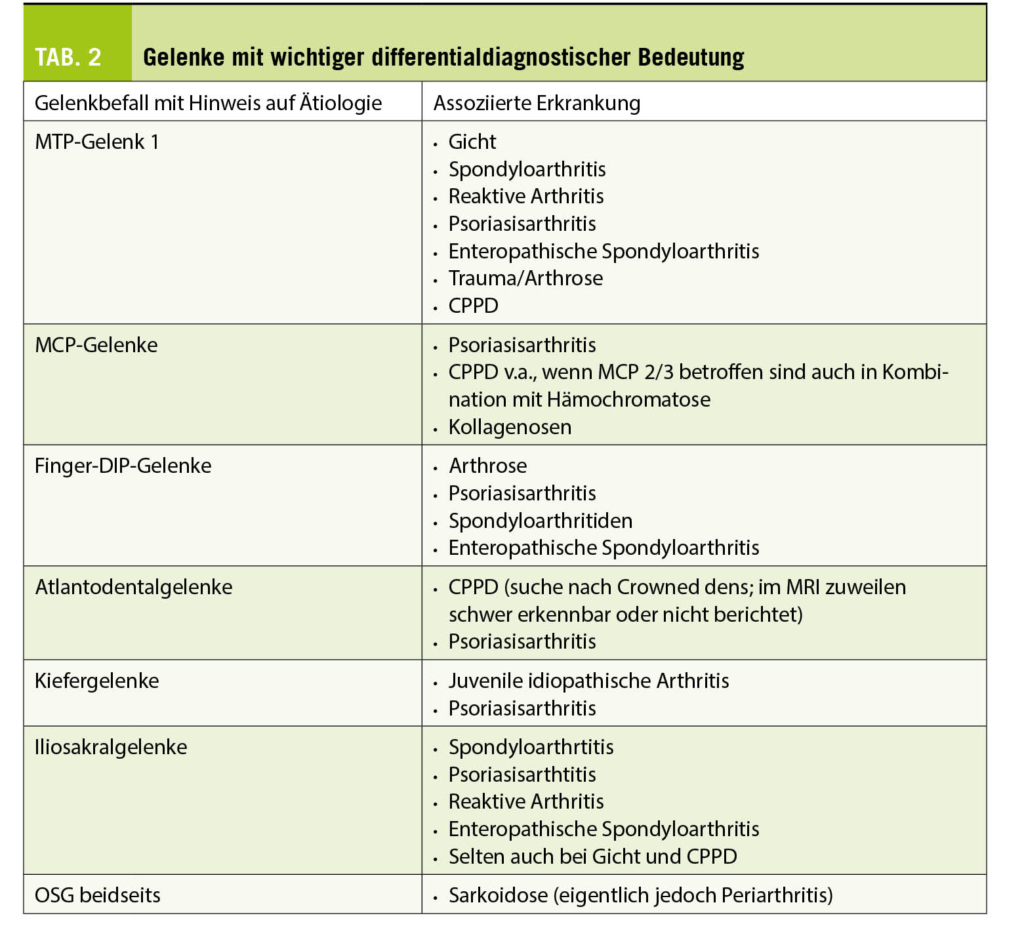

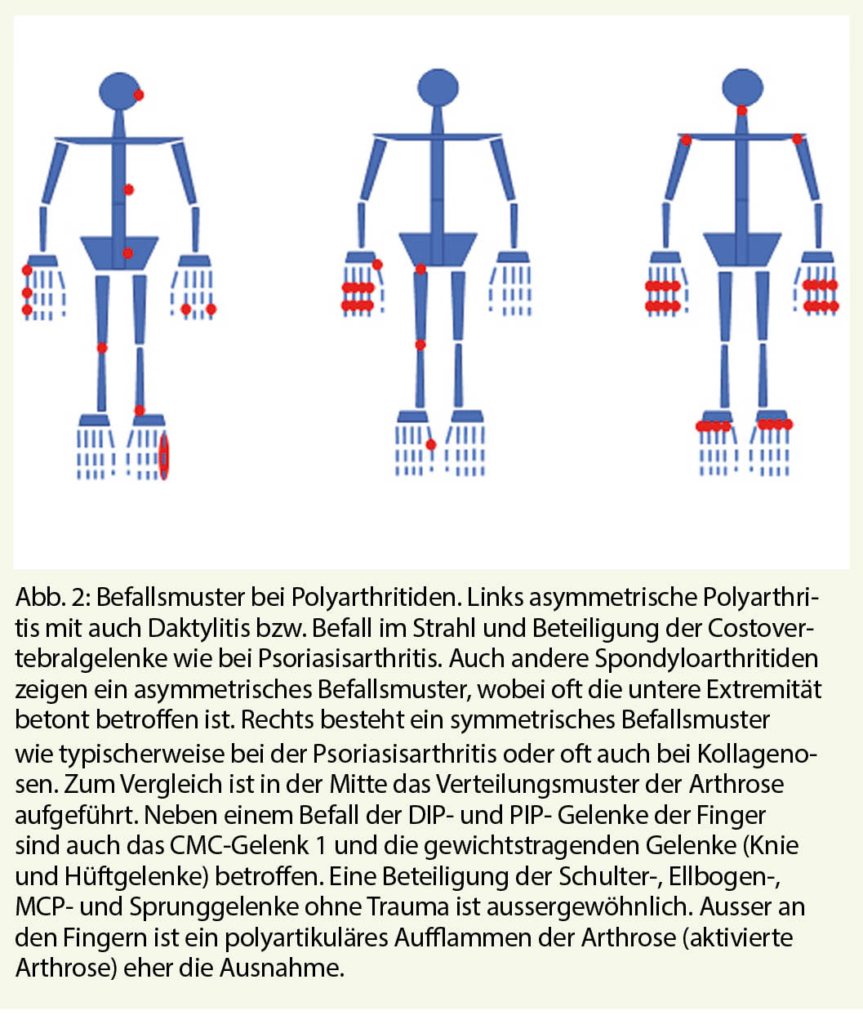

Nicht nur die Anzahl der betroffenen Gelenke, sondern auch deren Verteilung ist wichtig. Der Befall gewisser Gelenke gibt bereits eine differentialdiagnostische Richtung vor, was in Tabelle 2 ausgeführt wird. Bei der Verteilung sind die vorhandene oder fehlende Symmetrie, die vorwiegend axiale oder periphere Verteilung, sowie auch der Befall im Strahl (mehrere Gelenke eines Fingers oder Zehs) von grosser Relevanz. Abbildung 2 zeigt schematisch typische Verteilungsmuster auf. Speziell hervorzuheben ist der Befall im Strahl, der oft als Daktylitis (zusätzliche Entzündung der periartikulären Strukturen) auftritt und recht charakteristisch für die Psoriasisarthritis und andere Spondyloarthritiden ist, aber z.B. auch bei der Sarkoidose auftreten kann. Die aktivierte Arthrose ist eine wichtige Differentialdiagnose der Monarthritis. Insbesondere die Fingerpolyarthrose muss von anderen Polyarthritiden wie der Psoriasisarthritis (DIP-Gelenke) oder rheumatoiden Arthritis (PIP-Gelenke) abgegrenzt werden. Ausserdem gibt es einige Gelenke, welche selten bis nie von einer primären Arthrose betroffen sind. Hierbei sind insbesondere die Schulter-, Ellbogen-, Hand- und MCP-Gelenke sowie die OSG und MTP-Gelenke 2-5 zu erwähnen. Wenn in dieser Lokalisation eine Arthrose gefunden wird, soll eine ursächliche strukturelle Läsion oder systemische (auch metabolische) Grunderkrankung in Erwägung gezogen werden.

Was ist die Beschwerde Evolution und wie sind die epidemiologischen Eckdaten?

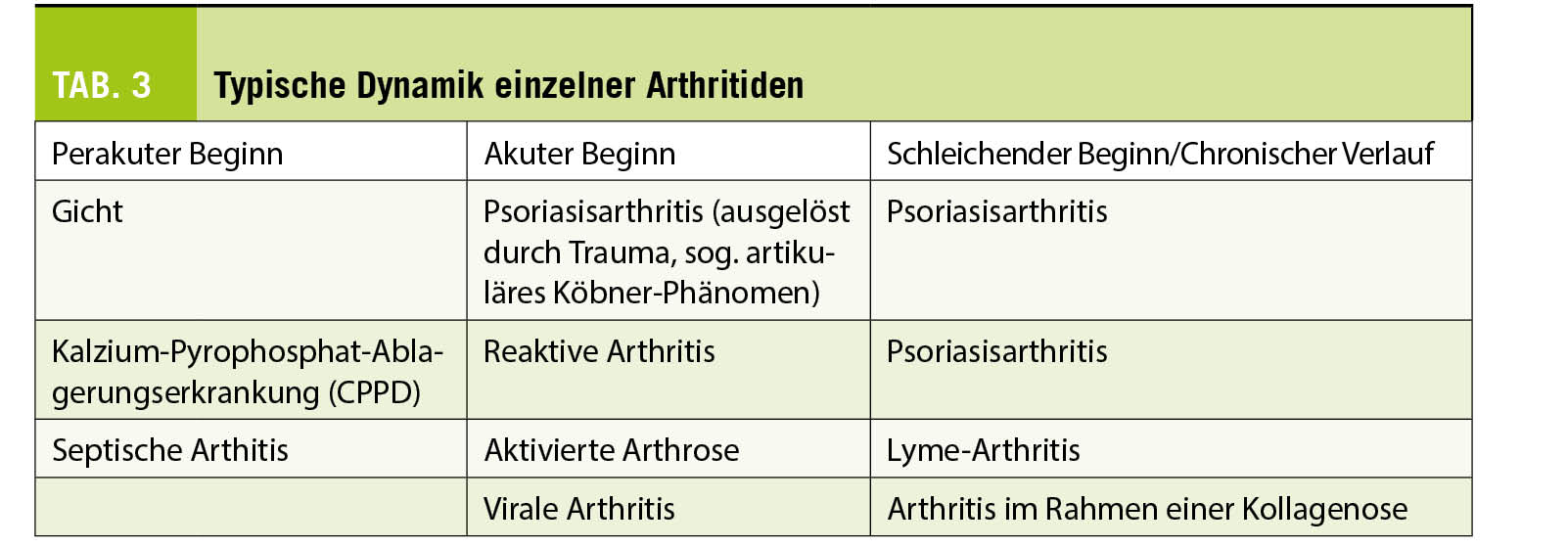

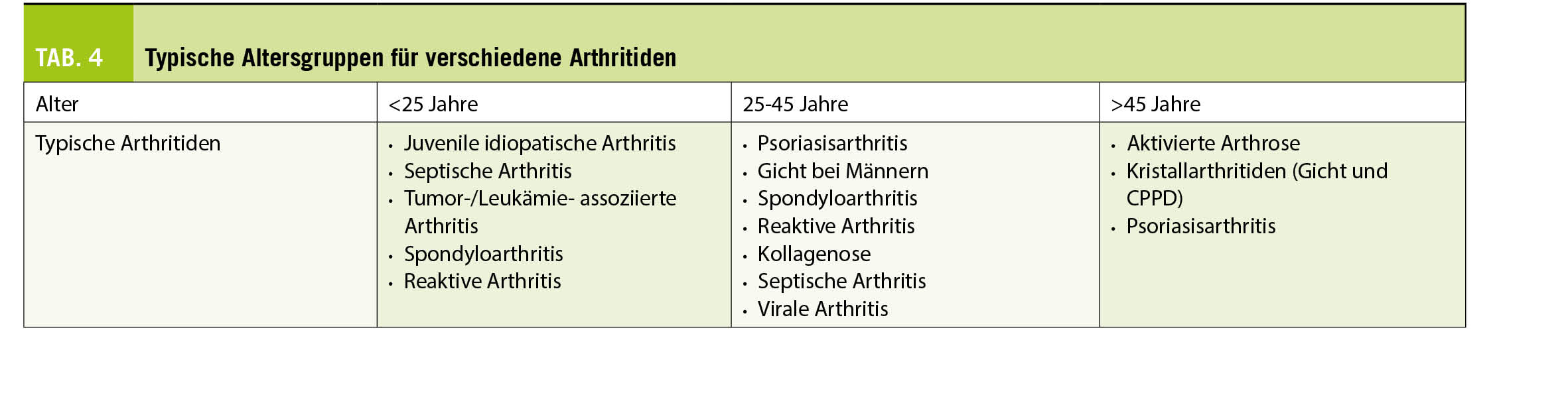

Dynamik und Umstände einer Arthritis geben oft gute Hinweise auf die Ätiologie. Als Beispiel: Eine über Nacht aufgetretene stark schmerzhafte und gerötete Schwellung des MTP-Gelenkes 1 bei einem übergewichtigen 50-jährigen Mann nach einem üppigen Mahl am Vorabend lässt wohl alle Leser an eine Gicht denken. Ändert man nun aber nur schon diesen Patienten in eine 20-jährige schlanke Frau, bestehen berechtigte Zweifel an einer Gicht. In Tabelle 3 ist die typische zeitliche Dynamik verschiedener Arthritiden aufgeführt. Tabelle 4 zeigt eine mögliche Einteilung der Arthritiden nach Altersgruppen, in denen diese typischerweise auftreten. Natürlich kann eine Erkrankung auch in einer dafür atypischen Altersgruppe auftreten. Insbesondere bei Kristallarthritiden, die «zu früh» auftreten, sollte an eine zugrundeliegende Ursache gedacht werden (z.B. Hämochromatose als Ursache einer CPPD).

Bestehen extraartikuläre Symptome?

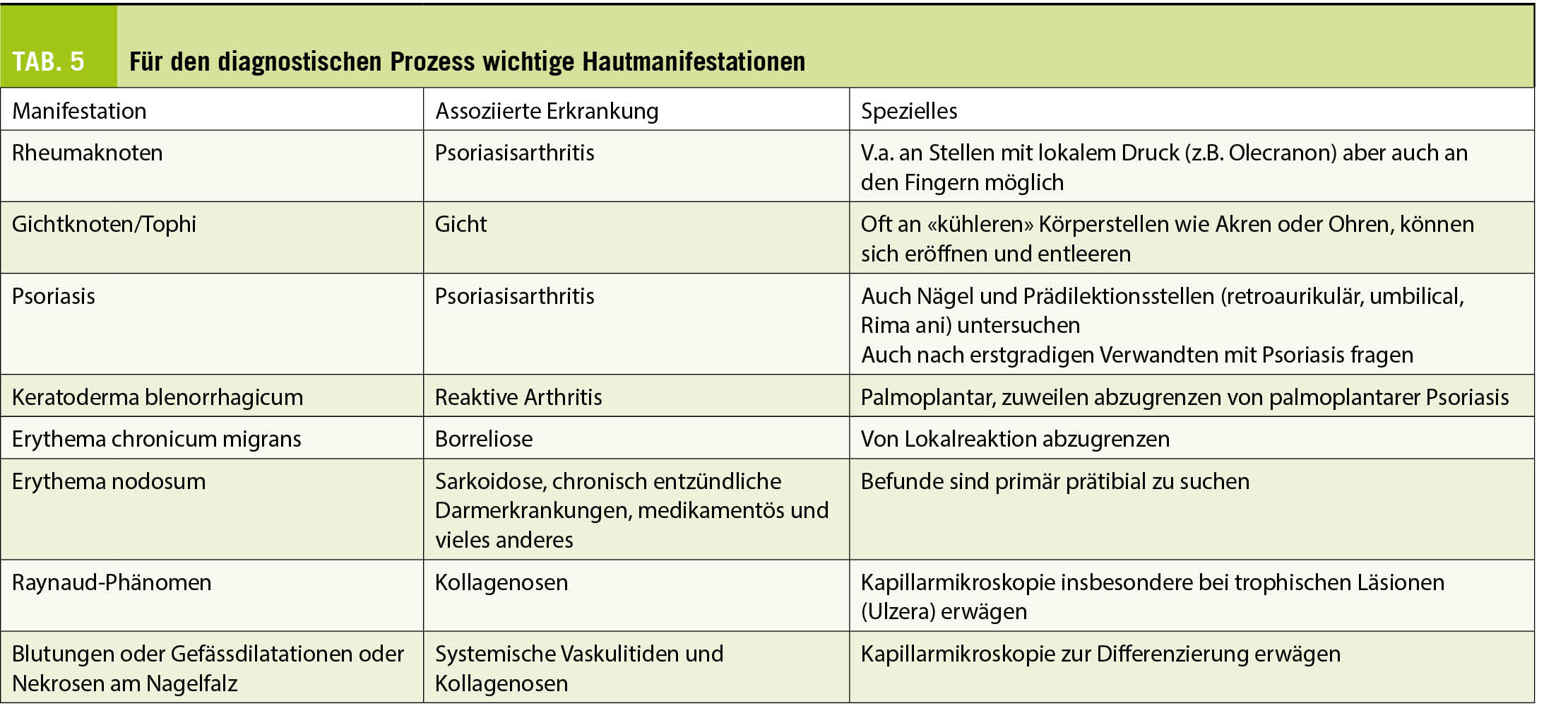

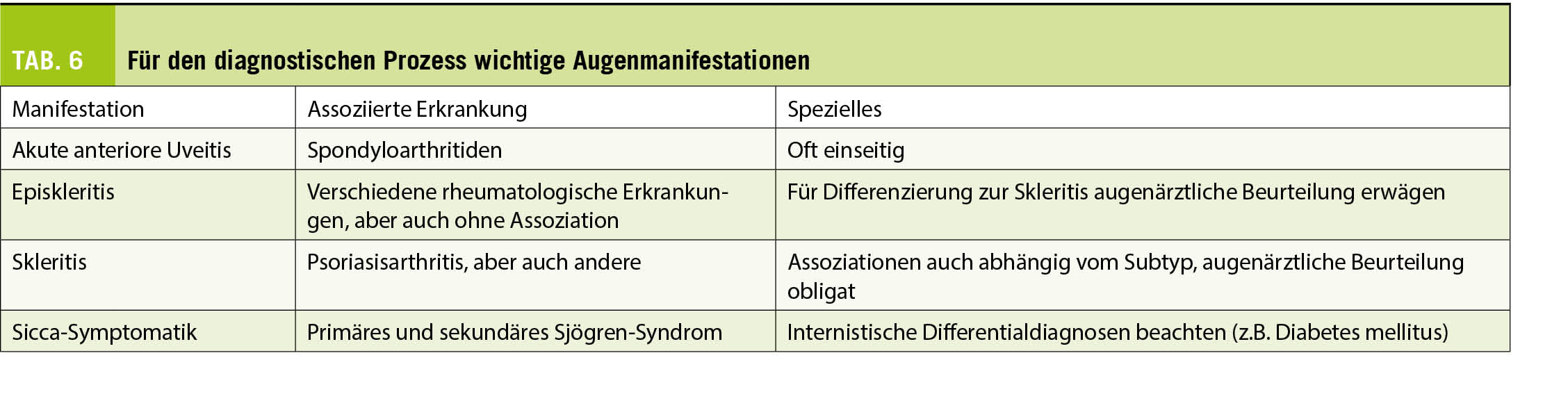

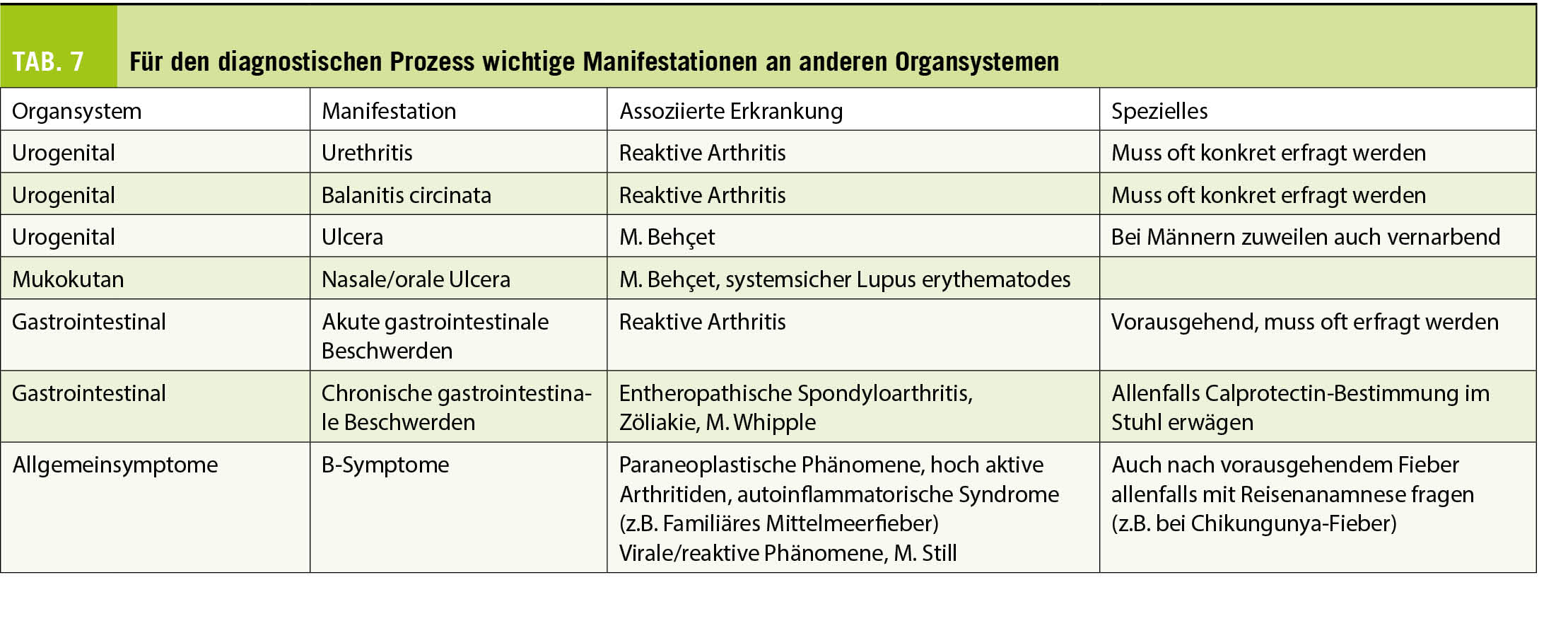

Viele rheumatologische Erkrankungen sind nicht nur auf die Gelenke limitiert. Die Ausprägung der extraartikulären Symptome kann sehr unterschiedlich sein. Diese können für die Betroffenen im Vordergrund stehen oder aber auch gar nicht erst als eigentliche Beschwerden wahrgenommen werden. Nicht selten stellen die Betroffenen auch bei störenden extraartikulären Beschwerden keine Verbindung zum artikulären Geschehen her und berichten entsprechend auch nicht spontan davon. Eine gut strukturierte Systemanamnese hilft die wichtigsten Organsysteme abzudecken. Tabellen 5-7 fassen häufige und diagnostisch hilfreiche Befunde zusammen. Bei gewissen Erkrankungen wie der Psoriasis lohnt sich auch eine Familienanamnese. Zuweilen kann bei Verwandten eine sogenannte «Arthritis psoriatica sine psoriase», also Arthritis ohne eigentliche Hautmanifestationen auftreten.

Was soll ich klinisch untersuchen?

Ein kurzer Augenschein aller Gelenke bietet sich insbesondere bei der Erstvorstellung an. Daneben soll ein kurzer Hautstatus erhoben werden, was bedeutet, dass sich der Patient bis auf die Unterwäsche entkleiden soll. Bei einer Psoriasis kann so innert weniger Minuten bereits eine sehr wahrscheinliche Verdachtsdiagnose gestellt werden, ohne dass Zusatzuntersuchungen nötig sind. Sind kutane Befunde nicht eindeutig, lohnt es sich, einen Facharzt zuzuziehen. Bestehen flüchtige Manifestationen, kann eine Fotodokumentation durch den Patienten (Smartphone) wertvoll sein. Nicht vergessen werden sollten die Nägel und Haare, sowie ein kurzer Blick in die Augen (Skleritis, Konjunktivitis, etc.) und den Mund (Aphten, Trockenheit etc.). Die restlichen Untersuchungen orientieren sich an Anamnese und Kontext.

Was hilft für den Entscheid, welche weiteren Abklärungen nötig sind?

Anhand der erhobenen Anamnese und Klinik besteht oft bereits ein klareres Krankheitsmuster. Also z.B. eine schleichend aufgetretene, symmetrische Polyarthritis der Hände einer 30-jährigen Frau mit begleitender Sicca-Symptomatik der Augen. Diese explizite Beschreibung der essenziellen Punkte des Krankheitsmusters ist hilfreich und kann bei weiterabklärungsbedürftigen Fällen auch als Zuweisungsdiagnose dienen.

Welche Weiterabklärungen sind wichtig?

Weniger ist hier klar mehr. Insbesondere die ungezielte Bestimmung von Antikörpern stiftet oft mehr Verwirrung als Klarheit (und unnötige Kosten).

Bei einem geschwollenen Gelenk stellt die Punktatanalyse die wichtigste Zusatzuntersuchung dar. Nur damit kann zuverlässig zwischen einer Arthritis und einer aktivierten Arthrose unterschieden werden! Die Analyse des Gelenkpunktats beschränkt sich in aller Regel auf drei Bestimmungen: Zellzahl, Kristallanalyse und Mikrobiologie (Kultur).

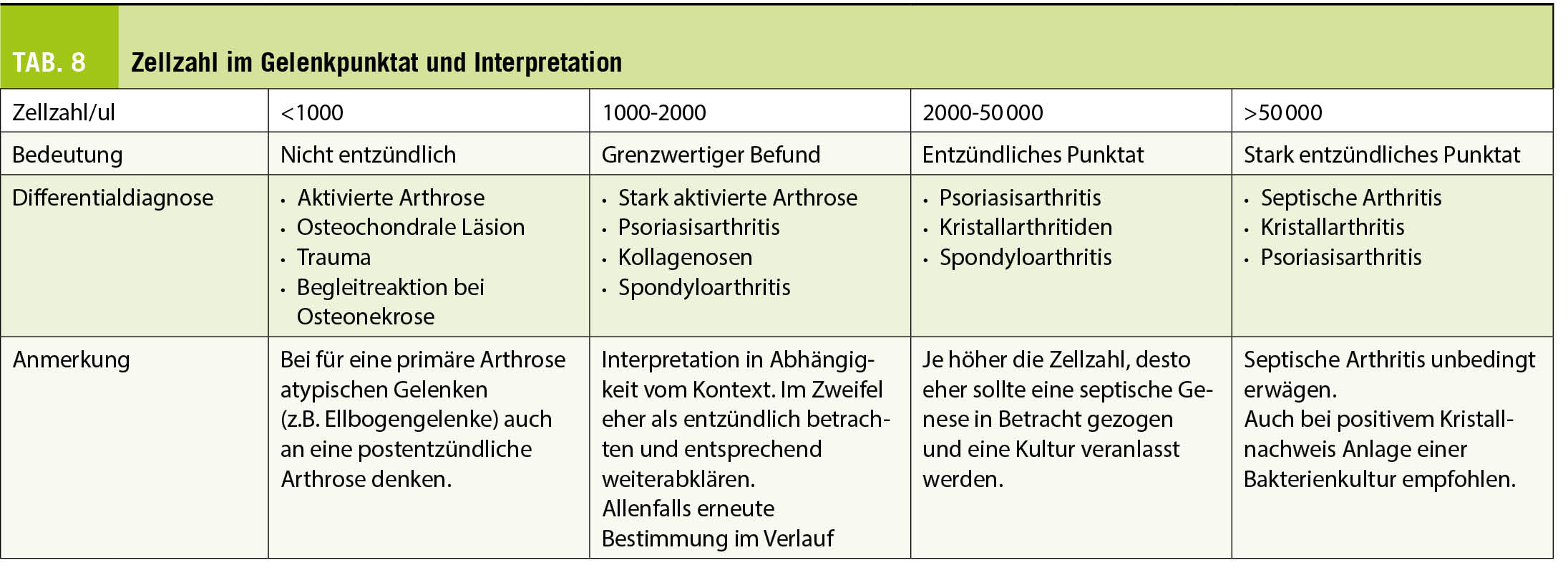

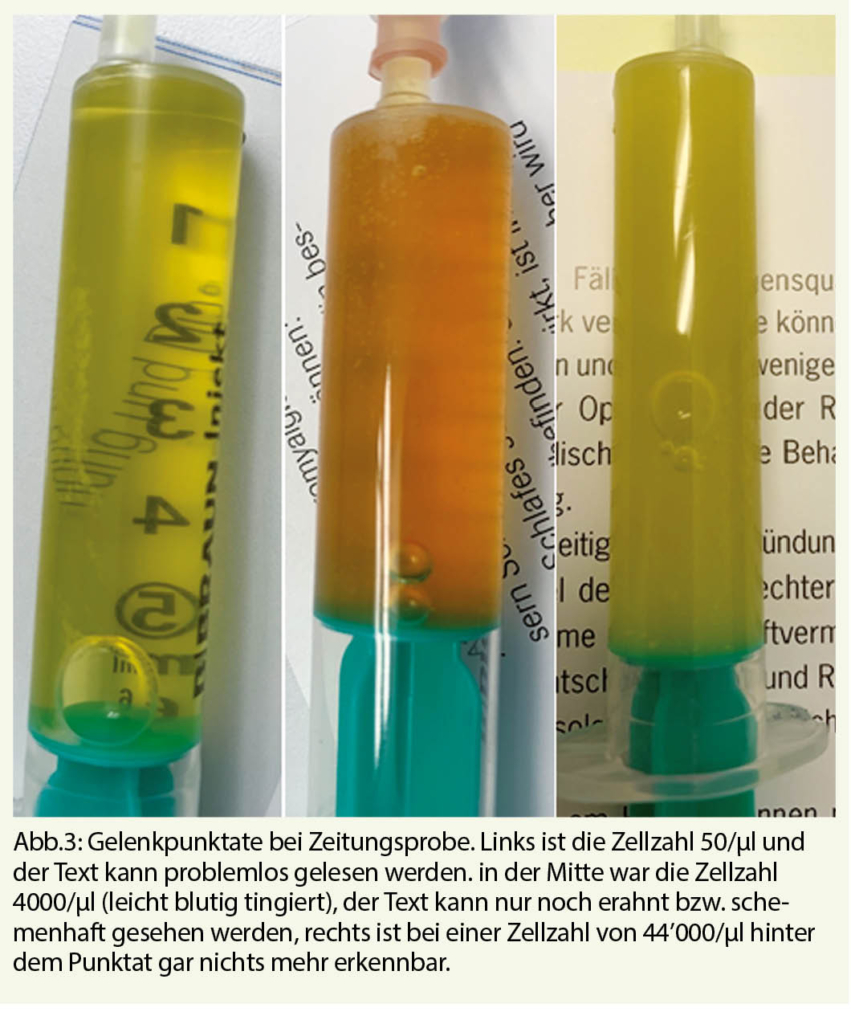

Für die Zellzahl genügt in der Regel 1ml Flüssigkeit, die idealerweise möglichst rasch in einem EDTA-Röhrchen ins Labor gesandt und dort ebenfalls zeitnah analysiert wird (die Zellzahl nimmt über die Zeit wegen Zellzerfalls ab). Mit der Zeitungsprobe (siehe auch Abb. 3) kann bereits eine erste Abschätzung der Zellzahl erfolgen. Wenn durch das Punktat hindurch ein Text klar gelesen werden kann, liegt die Zellzahl unter 1000/µl. Je höher die Zellzahl, desto trüber das Punktat. Tab. 8 zeigt eine mögliche Einteilung nach Zellzahl mit differentialdiagnostischen Zuordnungen.

Für die Kristallanalyse reicht eigentlich ein einzelner Tropfen Punktat (z.B. aus einer Nadelspitze), sofern dies vom Labor angenommen wird. Ansonsten reicht hier bereits weniger als 1ml Punktat, das in einem Heparin-Röhrchen ins Labor gesandt wird.

Bei Infektverdacht ist die Bakterien-Kultur viel wichtiger als das Grampräparat, da letzteres eine hohe Rate falsch-negativer Resultate liefert. Für die Kultur kann das Punktat in einem Nativröhrchen eingesandt werden. Für den seltenen Fall, wo molekularbiologische Untersuchungen (v.a. PCR) nötig werden, können diese ebenfalls aus dem Nativröhrchen bestimmt werden.

Ist keine Gelenkpunktion möglich oder erlauben Anamnese, Klinik und Gelenkpunktat keine abschliessende Diagnose, macht ein zielgerichtetes Labor Sinn. Blutbild, CRP und BSR sind hierbei entscheidend. Transaminasen, Kreatinin und Ferritin können weitere Hinweise auf eine systemische Erkrankung liefern und erstere für die Wahl der Medikation relevant sein. Bei gesicherter Arthritis können Rheumafaktor und Anti-CCP-Antikörper ergänzt werden. Weiterführende Abklärungen wie ANA, ANCA und Infektions-Serologien sollten nur bei begründetem Verdacht erfolgen.

Eine Bildgebung macht v.a. bei Verdacht auf strukturelle Läsionen Sinn, bei entzündlichen Veränderungen sind sie oft unspezifisch und tragen (sofern bereits klar ist, dass eine Arthritis in diesem Gelenk besteht) wenig zur Diagnostik bei.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Schulthess Klinik

Rheumatologie und Rehabilitation

Lengghalde 2

8008 Zürich

marco.etter@kws.ch

Rheumatologie und Rehabilitation

Schulthess Klinik

Lengghalde 2

8008 Zürich

adrian.forster@kws.ch

Die Autoren haben in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Bei geschwollenen Gelenken sind die Anamnese, die klinische Untersuchung, das Gelenkpunktat (Zellzahl, Kristallanalyse, allenfalls Mikrobiologie) und ein kleines Labor (Blutbild, CRP, BSR) die Eckpfeiler der Diagnostik.

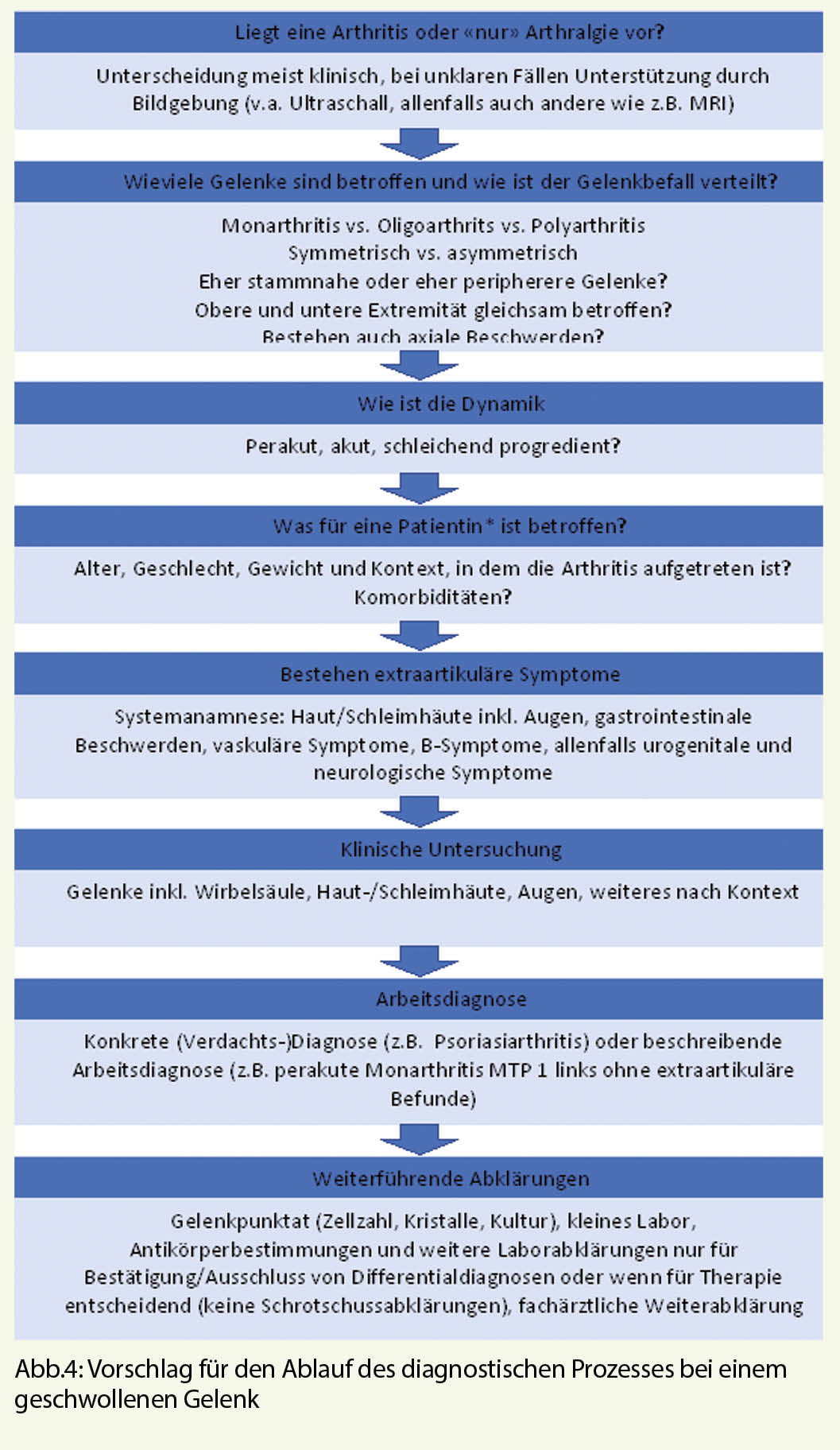

- Ziel ist es, ein Krankheitsmuster zu finden, um dieses einer Diagnose zuzuordnen. Abb. 4 fasst den im Text diskutierten Ablauf als Übersicht zusammen.

Auf Anfrage bei den Verfassern.

der informierte @rzt

- Vol. 11

- Ausgabe 1

- Januar 2021