- Im Banne eines rätselhaften Bergsturzgebietes

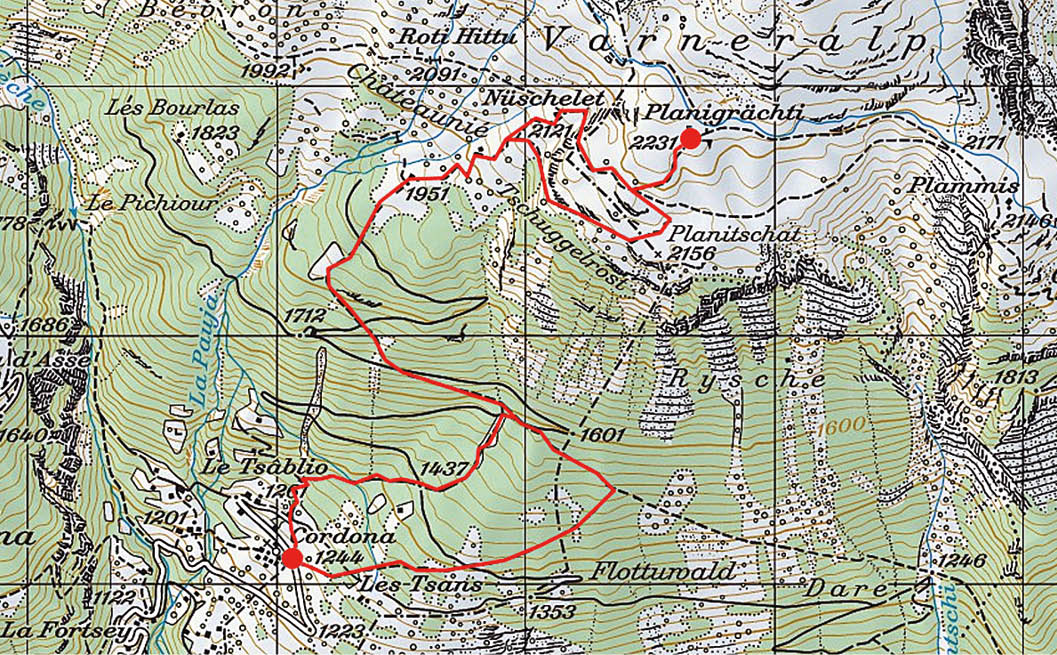

Hiermit haben wir genug Stoff zum Beobachten und Nachdenken während unseres Aufstiegs durch das Rutschgebiet zur Varneralp. Wir starten am oberen Ende der Maiensiedlung Cordona und folgen dem schmalen Weg gegen Osten in Richtung des Flottuwaldes. Wir bewegen uns hier im Bereich der Sprachgrenze, sodass uns abwechslungsweise französische und deutsche Flurnamen begegnen. Der Waldwuchs ist vorerst noch spärlich. Wir begegnen zur Hauptsache Waldföhren, die den gegebenen Bedingungen mit geringer Humusdecke sowie wenig Niederschlag und hohen Temperaturen bestens angepasst sind. In höheren Lagen wird der Waldwuchs dichter und vielfältiger, weil hier eine mächtigere Schicht von mineralienreichem Bergsturzmaterial liegen geblieben ist.

Der Pfad quert zweimal ein Fahrsträsschen, dem wir noch mehrmals begegnen werden. Auf 1520 Metern Höhe stossen wir auf den Pfad, der von der Varneralp nach Varen hinunterführt. Wir folgen diesem bergwärts in nordwestlicher Richtung bis zur Lichtung Couvinir, wo der Weg gegen Nordosten abbiegt (Abb. 1). Nach Verlassen des Waldes erkennen wir oberhalb der zweiten Hütte einen Pfad, der gegen Südosten in die Abrisszone des Bergsturzes am Rand der Varneralp hineinführt. Zwischen riesigen Blöcken hindurch erreichen wir die Alpwiesen bei Planitschal, von wo aus wir das nahe Ziel, die langgezogene Alphütte von Planigrächti sehen können. Einer der Blöcke hat die Form einer Mitra, weshalb er im Volksmund auch «Bischofschappe» genannt wird (Abb. 2). In Planigrächti geniessen wir eine herrliche Walliser Platte, während draussen ein heftiger Platzregen vorbeizieht. Dieses Jahr werden 200 Stück Vieh zur Muttertierhaltung, sieben Milchkühe für die Käseherstellung und fünf Pferde auf der Alp gesömmert. Bei der Besprechung des Rückweges mit den Alpleuten wird deutlich zwischen dies- und jenseits der «Grenze» unterschieden, also zwischen welsch und deutsch. Und noch eine Grenze ist nicht in Vergessenheit geraten: das schlechte Wetter kommt immer nur von der Berner Seite.

Auf dem Rückweg wenden wir uns vorerst gegen Westen bis zur Alphütte von Nüschelet, wo wir zum Aufstiegsweg zurückkehren (Abb. 3). Diesem folgen wir bis zur dritten Querung des Fahrsträsschens. Auf diesem erreichen wir talwärts nach rund hundert Metern in der ersten Geländeeinziehung eine undeutliche Pfadspur, die uns zu einer langgezogenen Lichtung hinunterführt, an deren Ende wir einen breiten Waldweg finden, der uns direkt nach Cordona zurückbringt (Abb. 4).

Riedstrasse 9

6430 Schwyz

christian.besimo@bluewin.ch