- Therapie von einem fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs oder einem Mesotheliom mit Gemcitabin und Atezolizumab

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) stellt in dieser Ausgabe eine Studie vor. Die SAKK ist eine Non-Profit-Organisation, die klinische Studien in der Onkologie durchführt. Bei Interesse für die hier vorgestellte Studie oder falls Sie eine Patientin oder einen Patienten zuweisen möchten, kontaktieren Sie bitte den Studienverantwortlichen (Coordinating Investigator) oder den Studienkoordinator (Clinical Project Manager).

Bei Patienten mit fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) oder Pleuramesotheliom (MPM) sind die Behandlungsoptionen nach Versagen der ersten Therapielinie begrenzt. In der Studie SAKK 17/18 wird die Kombination von Gemcitabin und Atezolizumab geprüft, die in präklinischen Studien eine gute Wirksamkeit gezeigt hat.

Die Behandlung von Patienten mit metastasiertem Lungenkrebs hat sich dank zielgerichteten Therapien und Immuntherapien in den letzten Jahren deutlich verbessert. Tritt jedoch trotz dieser Therapien ein Tumorrezidiv auf, sind die Behandlungsoptionen nach wie vor eingeschränkt. Auch beim malignen Pleuramesotheliom (MPM) scheint die Immuntherapie eine vielversprechende Therapieoption zu sein, die momentan in Studien untersucht wird. Problematisch ist bei beiden Tumorarten, dass es bei den meisten Patienten nach einer gewissen Dauer der Immuntherapie zu einer Resistenz kommt.

Kombination von Immun- und Chemotherapie

Präklinische In-vitro-Studien haben gezeigt, dass die kombinierte Gabe eines Immuntherapeutikums mit Chemotherapie synergistisch wirken kann. Zudem verlängerte diese Wirkstoffkombination im Mäusemodell die Überlebenszeit. Deshalb wird in der Studie SAKK 17/18 die gleichzeitige Gabe des monoklonalen PD(L)1-Antikörpers Atezolizumab mit dem Chemotherapeutikum Gemcitabin untersucht. Beide Wirkstoffe sind in der Schweiz unter anderem zur Therapie des NSCLC zugelassen.

Primärer Endpunkt: Response-Rate

Es handelt sich um eine einarmige, offene Phase-II-Studie mit zwei Patientenkohorten. An der Studie können Patienten teilnehmen, die entweder an einem fortgeschrittenen NSCLC (Kohorte 1) oder einem inoperablen MPM (Kohorte 2) erkrankt sind und bei denen nach einer Immun- resp. Immun-Chemotherapie im fortgeschrittenen Stadium ein Tumorrezidiv oder eine Tumorprogression aufgetreten ist. Es werden 37 Patienten mit NSCLC und 30 Patienten mit MPM in die Studie eingeschlossen. Der primäre Endpunkt besteht in der objektiven Response-Rate (ORR). Sekundäre Endpunkte sind die Dauer der Response, das progressionsfreie Überleben (PFS), die Krankheitskontroll-Rate (DCR) nach 18 Wochen Studientherapie sowie das Gesamtüberleben (OS).

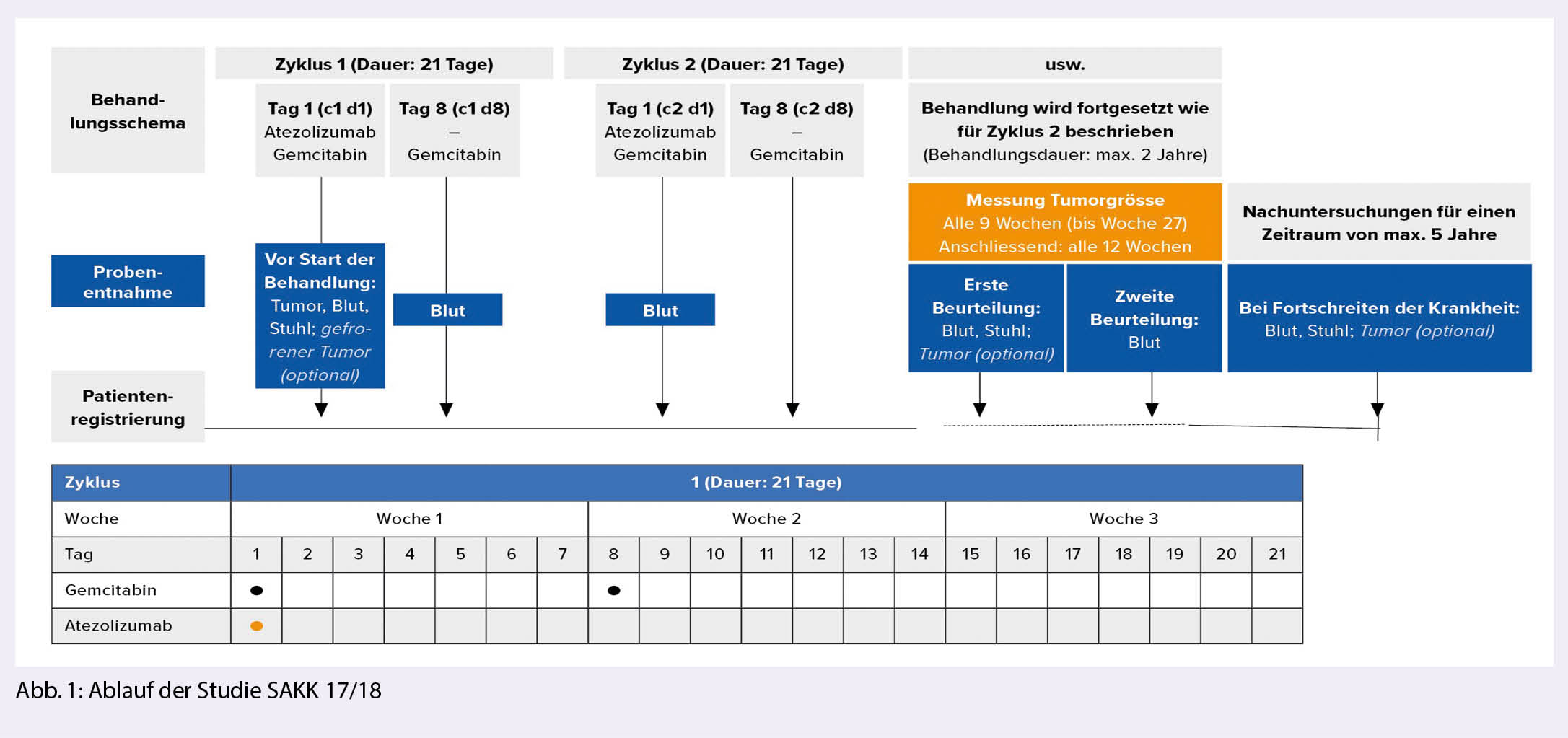

Maximale Therapiedauer: zwei Jahre

Die Behandlung erfolgt in Zyklen von drei Wochen Dauer (21 Tage). Am 1. und 8. Tag eines Zyklus erhalten die Patienten eine intravenöse Infusion mit Gemcitabin. Am 1. Tag eines Zyklus wird zusätzlich eine intravenöse Infusion mit Atezolizumab verabreicht (Abb. 1). Die Studientherapie wird während maximal zwei Jahren durchgeführt. Sollte sich nach Ablauf der zwei Jahre herausstellen, dass der Patient weiterhin einen Nutzen von der Therapie haben könnte, kann diese allenfalls ausserhalb der Studie weitergeführt werden.

Bitte beachten Sie: Derzeit können nur Patienten mit Pleuramesotheliom (MPM) in diese Studie aufgenommen werden.

Studienname: Overcoming Resistance to Immunotherapy combining Gemcitabine with atezolizumab in advanced NSCLC and mesothelioma progressINg under immune-checkpoint inhibitors or gemcitabine. A multicenter, single-arm, open label phase II trial with two cohort.

Coordinating Investigator: PD Dr. med. Alessandra Curioni-Fontecedro, alessandra.curioni@usz.ch, Universitätsspital Zürich.

Supporting Coordinating Investigator: Prof. Dr. med. Dr. phil. nat. Markus Jörger, markus.joerger@kssg.ch, Kantonsspital St.Gallen.

Clinical Project Manager: Jana Musilova, jana.musilova@sakk.ch, SAKK Bern.

Teilnehmende Zentren: Kantonsspital Baden, Universitätsspital Basel, Bern/Inselspital, Kantonsspital Graubünden, Fribourg/Hôpital Fribourgeois – Hôpital Cantonal, Hôpitaux Universitaires de Genève, Kantonsspital St.Gallen, Onkozentrum Hirslanden Zürich, Universitätsspital Zürich

Direktor Tumor- und Forschungszentrum

Kantonsspital Graubünden

7000 Chur

tumorzentrum@ksgr.ch