- Ein stotziger Grat für schneefreie Zeiten

Dicker Nebel lastet auf dem Zugerberg, während wir von Walchwil die steile Strasse über Äsch, Obergaden und den Hof Chatzenstrick zur Chatzenbergegg hochfahren. Hier biegen wir gegen Südosten ab und folgen dem Strässchen bergwärts bis zum Waldrand vor dem Hochmoor Heumoos, Höhenquote 1042 m. Hier beginnt unser Anmarsch zum Nordgrat des Gnipen, dem westlichsten Gipfel des Rossbergs. Es ist ein düsterer Januartag und wir haben für einmal keine Hoffnung, die hoch liegende Nebeldecke zu durchstossen. Föhn und Regen haben den Schnee auf der Süd- und Westseite des Rossbergs bereits wieder stark abgetragen, wogegen wir auf der Nordseite noch winterliche Verhältnisse erwarten.

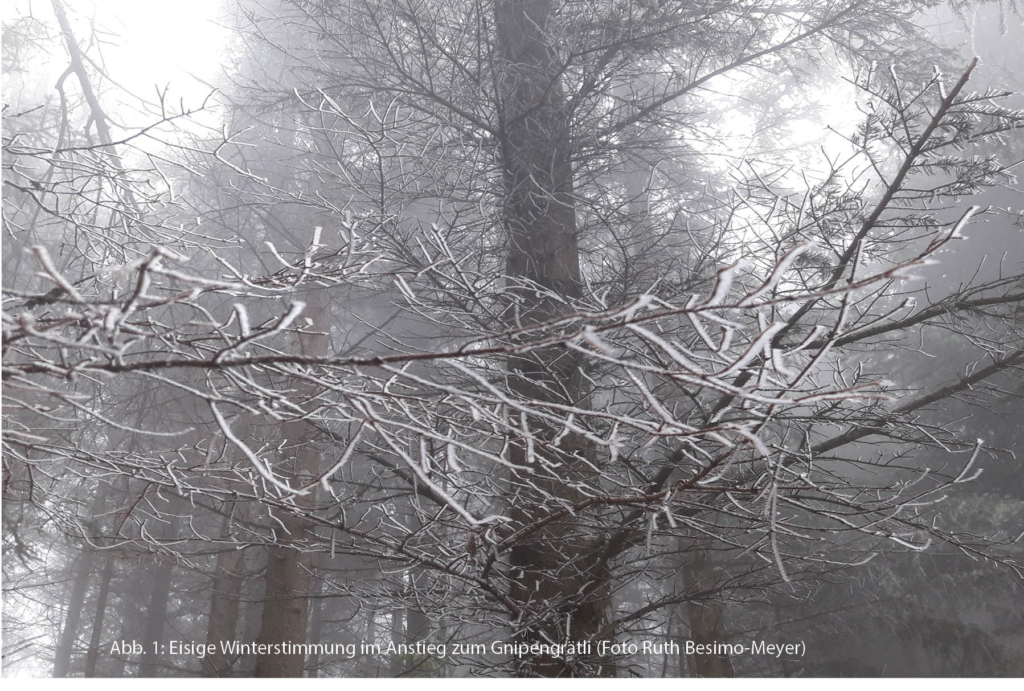

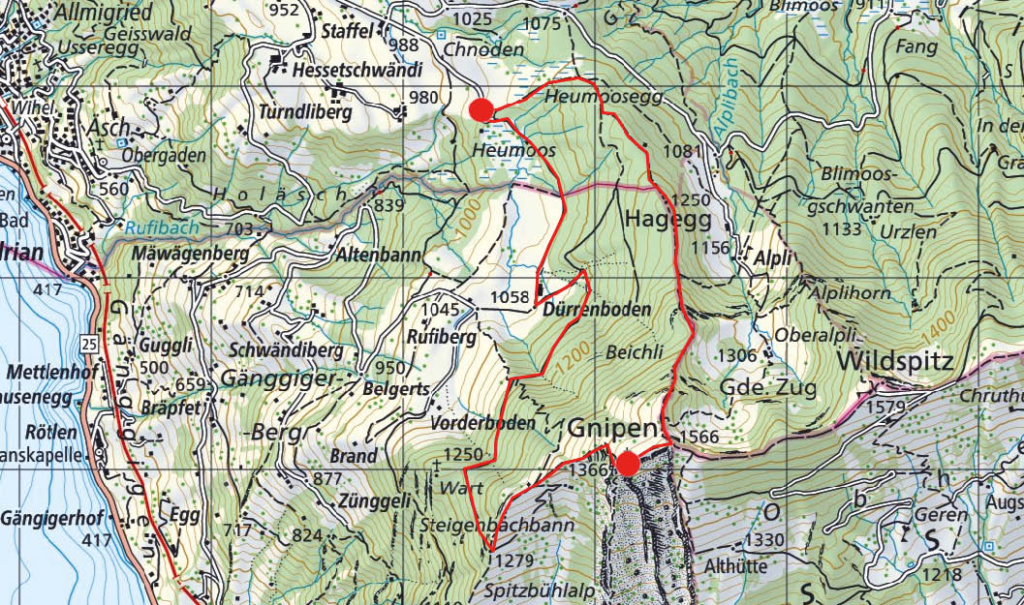

In östlicher Richtung verläuft ein Weg entlang des Waldrandes zur Heumoosegg, wo dieser sich verzweigt. Wir wählen den oberen Weg, über den wir immer mehr gegen Süden drehend auf den Nordgrat des Gnipen gelangen (Abb. 1). Der untere Weg würde ins Alplibachtal hineinführen, durch welches man ebenfalls zum Gnipen und Wildspitz aufsteigen kann. Am Anfang des Gnipengrätlis steht eine kleine Schutzhütte mit Kochherd, Tisch und Bänken. Nach kurzer Rast steigen wir entlang des zu Beginn breiten Gratrückens auf.

Hier ist der verregnete Schnee nun aber beinhart gefroren und je steiler der Grat wird, desto häufiger müssen wir mühsam Stufen treten, was der Vereisung wegen nur schwer gelingt.

Der Nordgrat des Gnipen schwingt sich in zwei Steilstufen über Unter und Ober Beichli zum Gipfel hoch. An beiden Stellen verschmälert er sich und fällt gegen Osten steil ab. Die vereinzelten Nagelfluhbänder wären im Sommer problemlos zu meistern, doch unter den gegebenen Verhältnissen gerät der Aufstieg zu einer Eistour, bei der Steigeisen und ein Pickel sehr hilfreich wären. So bleibt uns nichts anderes übrig, als kräfteraubend Stufe für Stufe zu treten, jeden Sturz vermeidend, der des vereisten Schnees wegen nicht aufzuhalten wäre. Eine Winterbegehung des Grates soll also jenen vorbehalten bleiben, die in Firn und Eis ausgebildet und trittsicher sind.

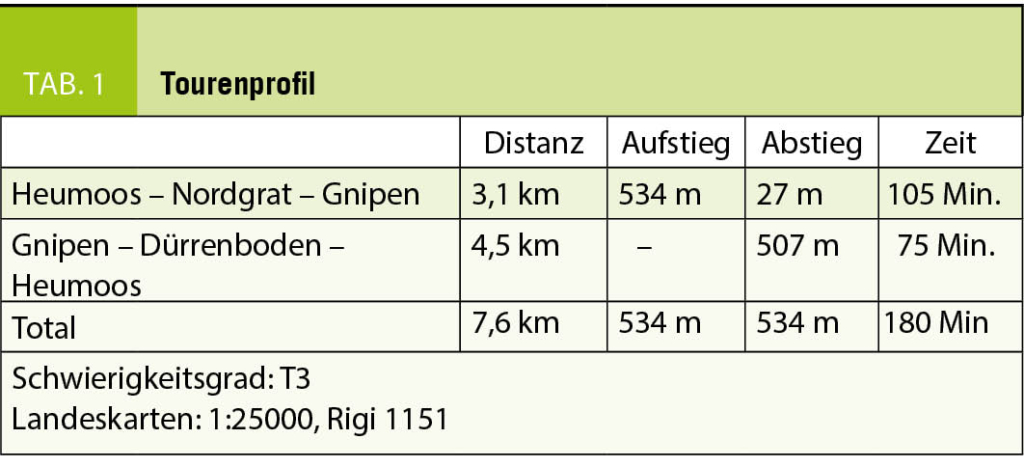

Auf Unter Beichli erlaubt ein kurzer ebener Abschnitt eine Verschnaufpause, bevor es wieder steil wird und der Ausstieg zum Ober Beichli durch eine letzte, mehrere Meter hohe Nagelfluhbank führt, die mit einem Stahlseil gesichert ist (Abb. 2). Dieses liegt aber unter Schnee und Eis begraben und muss vorerst mit Hilfe der Stöcke und von Hand freigelegt werden, bevor wir es als Steighilfe im

vereisten Fels verwenden können. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Gipfel des Gnipen und zur Abrissstelle des Goldauer Bergsturzes vom 2. September 1806. Der Tiefblick über die rund 30° gegen Süden geneigten Nagelfluhbänke wäre atemberaubend. Nur verwehrt uns heute der Nebel weiterhin die Sicht und müssen wir uns mit der Lektüre der Informationstafeln zufrieden geben (siehe auch www.goldauerbergsturz.ch) (Abb. 3). Damals donnerten auf nach wochenlangem Regen seifig aufgeweichten Mergelschichten zwischen 30 und 40 Millionen Kubikmeter Gestein zu Tal und zerstörten die Dörfer Röthen, Buosingen und Goldau. 457 Menschen verloren dabei ihr Leben. Mitursache für den Bergsturz war ein Seitenarm des Reussgletschers, der den unteren Teil der schräg gegen Norden aufgerichteten Gesteinsschichten abgetragen und so ihres Widerlagers beraubt hatte. Der Schuttkegel war mehrere hundert Meter breit und fast zwei Kilometer breit. Er erreichte eine Höhe von bis zu 80 Metern und füllte den westlichen Teil des Lauerzersees auf. Eine Flutwelle zerstörte in Lauerz Häuser und kostete auch dort einigen Menschen das Leben. Noch grösser war der prähistorische Oberarther Bergsturz kurz nach der letzten Eiszeit. Zudem hatte 1222 ein nordwestlich des Gribsch abgegangener Bergsturz schon einmal das Dorf Röthen getroffen. Auch heute noch kommt der Berg nicht zur Ruhe, brachen doch 2005 am Gribsch weitere rund 100‘000 m3 Gestein ab und fuhren in den darunter liegenden Wald.

Unser Abstieg führt uns über den Gratkamm gegen Südwesten zu den Weideflächen der Spitzbühlalp hinunter. Des vereisten Schnees wegen verzichten wir auf den Zickzackpfad, der beim Stallgebäude auf der Höhenquote 1388 m gegen Nordosten zum Dürrenboden hinunterführt. Wir folgen weiter dem Gratrücken bis zur Höhenquote 1278 m, wo wir das Fahrsträsschen erreichen, das den Dürrenboden mit der oberen Hütte der Spitzbühlalp verbindet. Auf Dürrenboden wenden wir uns gegen Norden und erreichen über einen Feldweg nach kurzer Zeit wieder das Moor Heumoos und den Ausgangspunkt unserer kleinen, bei winterlichen Verhältnissen herausfordernden Rundtour.

Riedstrasse 9

6430 Schwyz

christian.besimo@bluewin.ch