- Sectionarbenschwangerschaften – Diagnostik und Management

Der Kaiserschnitt ist der weltweit am häufigsten durchgeführte chirurgische Eingriff. In der Schweiz entbinden heute über 30% der Schwangeren per Kaiserschnitt. Eine seltene, gefährliche Spätkomplikation sind Kaiserschnittnarbenschwangerschaften (CSPs). Die echte Inzidenz von CSPs ist unbekannt, Schätzungen gehen von 1: 1800 bis 1: 2500 Schwangerschaften nach einem Kaiserschnitt aus. Bei der CSP implantiert sich der Fruchtsack in der Narbe, die durch den Kaiserschnitt entstanden ist. CSPs sind eine ernste und potenziell lebensgefährliche klinische Entität mit einer Komplikationsrate von ca. 40%, hauptsächlich als Folge von verpassten Diagnosen oder möglicherweise unangemessenen Behandlungen, die schwere Blutungen verursachen (1). Bis heute gibt es noch kein vereinbartes Managementprotokoll für CSP und Kliniker handhaben die CSP sehr unterschiedlich. Dieser Artikel soll einen kurzen Überblick über die Diagnose der Sectionarbenschwangerschaft und mögliche Strategien für das Management aufzeigen.

Caesarean sections (CS) are the most common surgical procedure performed worldwide. In Switzerland, more than 30% of pregnant women give birth by CS. A rare and dangerous late complication after CS is caesarean scar pregnancy (CSP). The true incidence of CSP is unknown, with estimates ranging from 1:1800 to 1:2500 pregnancies after CS. In CSP, the new embryo is implanted in the scar which was caused by the CS. CSP is a serious and potentially life-threatening clinical entity with a complication rate of approximately 40%, mainly as a result of missed diagnoses or possibly inappropriate treatments causing severe hemorrhage. To date, there is no agreed management protocol for CSP and clinicians treat CSP very differently.This article aims to provide an overview of the diagnosis of CSP and discuss possible strategies for management.

Key Words: Ultrasound, early pregnancy, caesarean section, caesarean section scar pregnancy, placental disorders, placenta accreta spectrum, cesarean section.

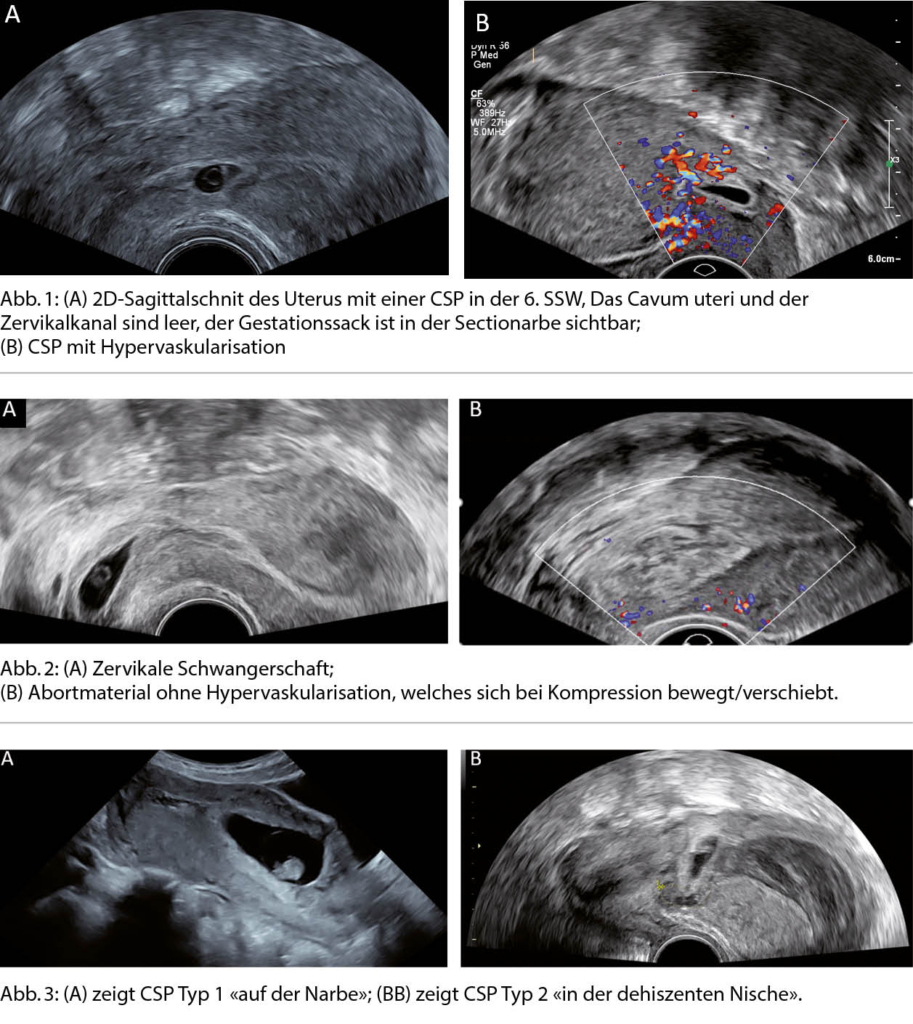

In der Schweiz gebären 1/3 der Schwangeren mittels Kaiserschnitt, das waren im Jahr 2017 knapp 28000 Kaiserschnitte. Eine seltene, gefährliche Spätkomplikation sind Kaiserschnittnarbenschwangerschaften (CSP). Die echte Inzidenz von CSP ist unbekannt, Schätzungen gehen von 1:1800 bis 1:2500 Schwangerschaften nach Kaiserschnitt aus. Im klinischen Alltag bemerken wir eine Zunahme an CSPs und Plazentationsstörungen (PAS), einer häufigen Folge der CSP. Bei der CSP implantiert sich der Fruchtsack in der Narbe, die durch den Kaiserschnitt entstanden ist (Abb. 1). CSPs sind eine ernste und potenziell lebensgefährliche klinische Entität mit einer Komplikationsrate von ca. 40%, hauptsächlich als Folge von verpassten Diagnosen oder möglicherweise unangemessenen Behandlungen, die schwere Blutungen verursachen (1). Bis heute gibt es noch kein standardisiertes Managementprotokoll für CSP.

Diagnosestellung

Die transvaginale Sonographie in der Frühschwangerschaft ist Mittel der Wahl zur Diagnose der CSP. Sie kann bereits in der 5.-7. SSW anhand der folgenden sonographischen Merkmale gestellt werden (Abb.1) (2, 3):

- Leeres Cavum uteri

- Leerer Zervikalkanal

- Plazenta oder Gestationssack in der ehemaligen Uterotomie

- Dünnes Myometrium zwischen Blase und Gestationssack (1-3 mm)

- Starke Vaskularisation im Bereich der Narbe/Plazenta

Nicht immer sind alle diese Zeichen einfach darstellbar und die Diagnose kann eine Herausforderung sein. In einigen Fällen «wandert» der Gestationssack ins Cavum uteri, die Plazenta haftet jedoch weiter in der Narbe. Damit handelt es sich weiter um eine CSP mit allen assoziierten Risiken und nicht um eine normale intrauterine Schwangerschaft.

Als wichtigste Differentialdiagnosen sind eine zervikale Schwangerschaft und ein Abortus incipiens/incompletus (keine Hypervaskularisation, verschieblich/beweglich) zu berücksichtigen (Abb. 2A und 2B).

Klassifikation der CSP

Die CSP kann anhand ihrer Lokalisation verschiedenen Typen zugeordnet werden, von denen man annimmt, dass sie mit dem klinischen Outcome und dem Auftreten von Komplikationen korrelieren. Bei der CSP Typ 1 liegt die Schwangerschaft «auf» der gut geheilten Sectionarbe und mehr als 50% des Gestationssackes ist innerhalb des Endometriums, während bei der CSP Typ 2 die Schwangerschaft «in» der dehiszenten Narbe eingebettet ist und somit mehr als 50% des Gestationssackes ausserhalb des Endometriums in der Wand der Gebärmutter liegt. Aus Schwangerschaften, die man exspektativ gemanaged hat, ist bekannt, dass Schwangerschaften in der Nische (CSP Typ 2) deutlich häufiger zu PAS und Sectiohysterektomien führen als diejenigen, die auf der Narbe liegen (CSP Typ 1) (Abb. 3) (3, 4).

Komplikationen der CSP

Wird eine vitale CSP fortgeführt, besteht ein hohes Risiko für Komplikationen im weiteren Verlauf der Schwangerschaft. In einer aktuellen Metaanalyse wurde versucht, die Risiken anhand von 50 publizierten CSP-Fällen zu quantifizieren (5). Komplikationen im ersten und zweiten Trimenon sind Aborte (ca. 30%), Uterusrupturen (ca. 10%), Hysterektomien (15%). Wenn die Schwangerschaft das dritte Trimenon erreicht, werden die Kinder lebend geboren. Es liegt in 75% der Fälle eine PAS vor. Das Risiko einer schweren maternalen Blutung liegt bei 40%, und 60% der Frauen erhalten eine Hysterektomie.

Management

Für das Management der CSP gibt es unzählige beschriebene Behandlungsansätze. Bisher gibt es keine generell akzeptierten Leitlinien. Aufgrund der hohen maternalen Morbidität wird der frühe Abbruch der Schwangerschaft von vielen Autoren (noch) als Standardempfehlung betrachtet. Es gibt jedoch wachsende Evidenz, dass CSPs unter bestimmten Voraussetzungen und unter Kenntnisse der assoziierten Risiken fortgeführt werden können. In jedem Fall ist eine Behandlung in einem Zentrum mit Erfahrung und mit Optionen für Notfalloperationen, interventionelle Radiologie, Bluttransfusionen und Betreuung rund um die Uhr empfohlen.

- Wenn die Schwangerschaft avital ist, kann ein abwartendes Verhalten gewählt, der natürliche Verlauf abgewartet, und das Beta HCG bis Null verfolgt werden. In manchen Fällen, z.B. bei Symptomatik (Blutung, Schmerzen) ist, abhängig vom sonographischen Bild, zusätzlich Methotrexat oder eine vorsichtige Absaugung unter sonographischer Kontrolle sinnvoll (cave Hämorrhagie). Selten treten arterio-venöse (AV)-Malformationen als Komplikation auf. Eine Reevaluation der Narbe im Verlauf nach 3-6- Monaten ist in jedem Fall indiziert.

- Wenn die Schwangerschaft vital ist, sollte nach ausführlicher Beratung zeitnah entschieden werden, ob ein Abbruch der Schwangerschaft durchgeführt wird oder ob die Schwangerschaft fortgeführt wird. Die Beratung sollte individuell auf Basis der Ultraschallbefunde, der persönlichen Anamnese, vorausgegangenen Schwangerschaften und den Optionen in der medizinischen Versorgung diskutiert werden. Auf die obengenannten Komplikationen sollte ausführlich eingegangen werden. Je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto höher ist die Vaskularisation und desto höher scheint auch das Risiko für eine Komplikation zu sein.

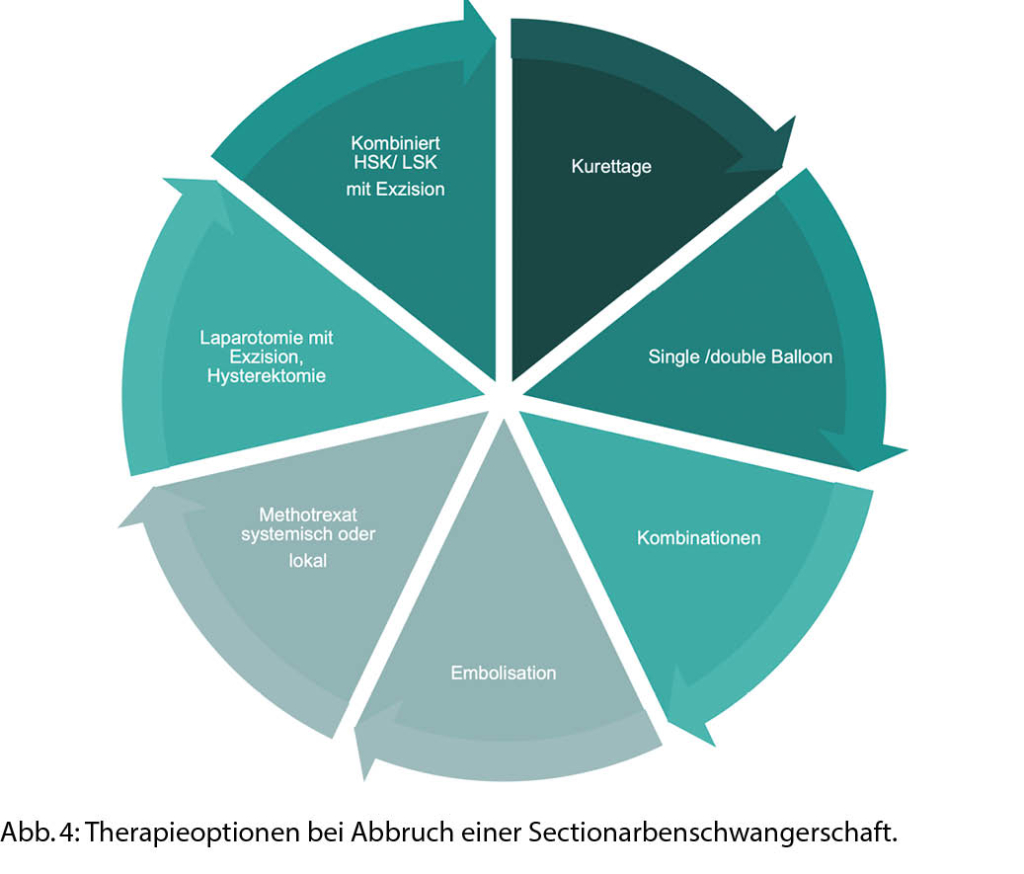

- Wenn die Patientin sich für einen Abbruch entscheidet, muss die Behandlungsmethode gewählt werden. Diese ist abhängig vom sonographischen Befund und der vorhandenen Expertise und Erfahrung am jeweiligen Zentrum. Abbildung 4 zeigt prinzipiell die verschiedenen Optionen der Therapie. Komplikationen der Therapie sind Blutungen, Hämoperitoneum, hämorrhagischer Schock und die Notwendigkeit einer zweiten Behandlung. Systemisches Methotrexat, Kürettagen und die Embolisation der A. uterina als einzelne primäre Therapie können Komplikationsraten in bis 40-60% der Fälle nach sich ziehen. Demgegenüber sind die Risiken bei Hysteroskopie, lokal appliziertem Methotrexat oder intrauteriner Balloneinlage geringer (1).

Ausblick

Aufgrund der begrenzten Datenlage bei der Behandlung der Sectionarbenschwangerschaft besteht bisher kein internationaler Konsens. Die Evidenz stammt heute aus Fallsammlungen grösserer einzelner Zentren und Metaanalysen, es existieren aber keine vergleichenden Studien. Aus diesem Grund haben wir das weltweite Register für Sectionarbenschwangerschaften initiiert (www.csp-registry.com), mit dem wir in einem internationalen Netzwerk relevante offene Fragen zur Diagnose und zum Management der CSP beantworten möchten (6).

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Leiterin gyn. Sonographie und Pränataldiagnostik

Leitende ärztin

Frauenklinik

Universitätsspital Basel

Spitalstrasse 21

4031 Basel

gwendolin.manegold-brauer@usb.ch

Subspecialist Consultant in Maternal Fetal Medicine and

Placenta Accreta Spectrum Service Lead

Liverpool Women´s Hospital NHS Foundation Trust NHS

Crown street, Liverpool, L8 7SS, UK

andrea.kaelin@lwh.nhs.uk

Die Autorinnen haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel.

◆ CSPs sind eine gefährliche, iatrogene Folge der Sectio caesarea

◆ CSPs können früh in der Schwangerschaft (ab 5. SSW) mittels

transvaginaler Sonographie am besten diagnostiziert werden.

◆ CSPs sollten an erfahrenen Zentren behandelt werden.

◆ Bei vitaler CSP und Entscheid zum Abbruch der Schwangerschaft sollte ohne Zeitverzögerung ein Management in die Wege geleitet werden.

◆ Bei Wunsch nach Fortführung der Schwangerschaft muss die hohe Komplikationsrate (Spätabort, Uterusruptur, PAS, Hämorrhagie,

Sectiohysterektomie) ausführlich diskutiert werden.

◆ Das weltweite Register für Sectionarbenschwangerschaften

www.csp-registry.com wurde initiiert um relevante, offene Fragen zur Diagnostik und zum Management der CSP zu beantworten.

1. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A. Unforeseen consequences of the increasing rate of cesarean deliveries: early placenta accreta and cesarean scar pregnancy. A review. Am J Obstet Gynecol. 2012 Jul 1;207(1):14–29.

2. Vial Y, Petignat P, Hohlfeld P. Pregnancy in a cesarean scar. Ultrasound Obstet Gynecol. 2000;16(6).

3. Jordans IPM, Verberkt C, Leeuw RA, Bilardo CM, Bosch T, Bourne T, et al. Definition and sonographic reporting system for Cesarean scar pregnancy in early pregnancy: modified Delphi method. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021 Nov 14;

4. Kaelin Agten A, Cali G, Monteagudo A, Oviedo J, Ramos J, Timor-Tritsch I. The clinical outcome of cesarean scar pregnancies implanted “on the scar” versus “in the niche.” Am J Obstet Gynecol. 2017;216(5):510.e1-510.e6.

5. Calì G, Timor-Tritsch IE, Palacios-Jaraquemada J, Monteaugudo A, Buca D, Forlani F, et al. Outcome of Cesarean scar pregnancy managed expectantly: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51(2):169–75.

6. Agten AK, Monteagudo A, Timor-Tritsch IE, Thilaganathan B. Cesarean Scar Pregnancy Registry: an international research platform. Ultrasound Obstet Gynecol Off J Int Soc Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Apr;55(4):438–40.

info@gynäkologie

- Vol. 12

- Ausgabe 2

- April 2022