- Long Covid – Erfahrungen aus der interprofessionellen Sprechstunde

Seit Mai 2021 werden am Stadtspital Zürich Waid Long Covid-Patienten in einer spezialisierten internistisch geführten Sprechstunde gesehen. Die Patienten werden interprofessionell betreut und abgeklärt. Erfahrungen aus dieser Sprechstunde und der aktuelle Wissensstand zu Long Covid sollen hier diskutiert und ausgeführt werden.

Since Mai 2021 Internal Medicine Stadtspital Zurich Waid runs a specialized out-patient clinic for Long Covid Patients. In an interprofessional setting are patients cared for. Experiences from this work and the current state of knowledge on this syndrome will be discussed here.

Key Words: Fatigue, Post-Exertional Malaise (PEM), interprofessionelle Therapie, Energie- und Pausenmanagement, Pacing

Nach einer durchgemachten milden Covid-Infektion kommt es häufig zu Symptomen, die Wochen bis Monate andauern: über Müdigkeit, Belastungsintoleranz, kognitive Probleme, Schmerzen etc. wird berichtet. Umgangssprachlich wird dieses Syndrom als «Long Covid» bezeichnet. Eine neue Erkrankung, die auch gerne als «Pandemie nach der Pandemie» bezeichnet wird. Was wissen wir darüber? Und wie können diese Patienten sinnvoll abgeklärt und betreut werden?

Begriffserklärung

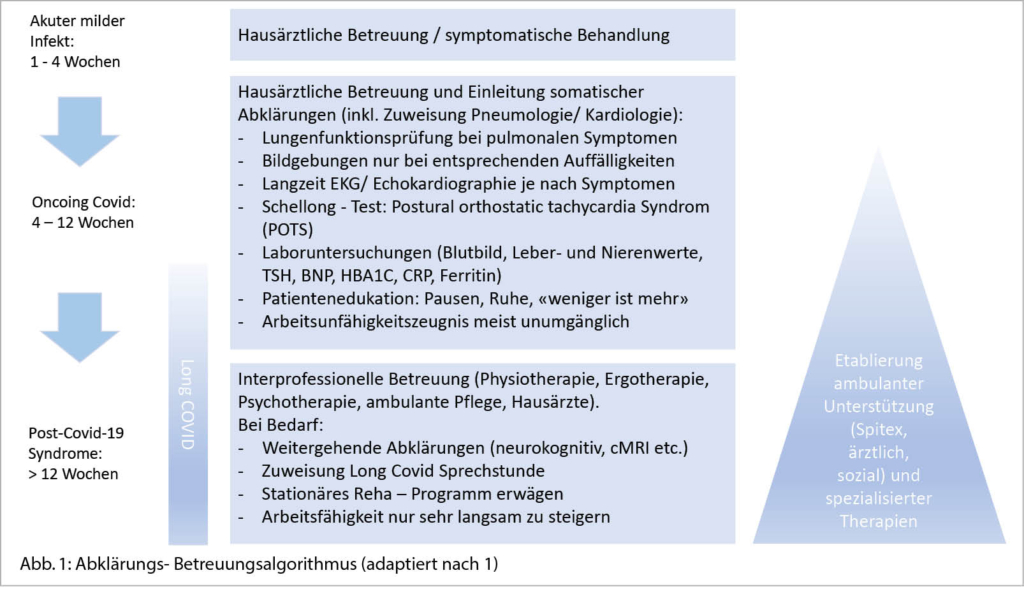

Es hilft in der Betreuung der Patienten einige Begriffsdefinition zu kennen, um damit die Patienten optimal zu triagieren. Die WHO definiert die Erkrankung als «Post Covid Condition» und spricht dabei von anhaltenden Beschwerden > 4 Wochen nach akutem Infekt. Die NICE Guidelines unterteilen im zeitlichen Verlauf feiner (1): es wird die Definition «Ongoing symptomatic Covid» vom «Post-Covid-19 Syndrome» abgegrenzt. Erstere beschreibt eine anhaltende Symptomatik 4 bis 12 Wochen nach akutem Infekt, wohingegen der Begriff «Post-Covid-19 Syndrome» verwendet wird, wenn nach 12 Wochen noch Symptome vorliegen. Diese zeitliche Unterteilung der Erkrankung macht Sinn, denn die Erfahrung zeigt, dass die Symptomenlast über die ersten 12 Wochen abnehmen kann (2).

Den umgangssprachlich gebräuchlichen und vor allem von den Betroffenen selber geprägte Überbegriff «Long Covid» wird in der zeitlichen Definition nicht einheitlich benutzt. Dieser Begriff wird häufig für Patienten verwendet, die nach einer milden akuten Erkrankung noch Wochen unter Symptomen leiden. Davon abzugrenzen sind «Post-akut-Covid-Patienten», die nach einem schweren Covid-Infekt strukturelle Veränderungen (Lunge, Herz etc.) zeigen. Diese Unterscheidung anhand (nicht-) nachzuweisender somatischer Pathologien und akutem Verlauf macht Sinn, da die Patienten von unterschiedlichen Betreuungssettings profitieren. Gerade nach mildem Verlauf wird häufig über persistierende Symptome berichtet: rund 39% der nicht-hospitalisierten Patienten kämpfen auch nach 7 – 9 Monate noch mit einem oder mehr Symptomen (3) und es gibt Hinweise, dass Patienten mit mildem Verlauf sogar ein erhöhtes Risiko haben, ein Long Covid zu entwickeln (4).

Im Sinne dieser Definitionen wird hier ausschliesslich über das «Post-Covid-19 Syndrome» nach mildem Verlauf berichtet und entsprechend der Begriff «Long Covid» verwendet – an diese Patienten wendet sich auch unsere Sprechstunde.

Symptome

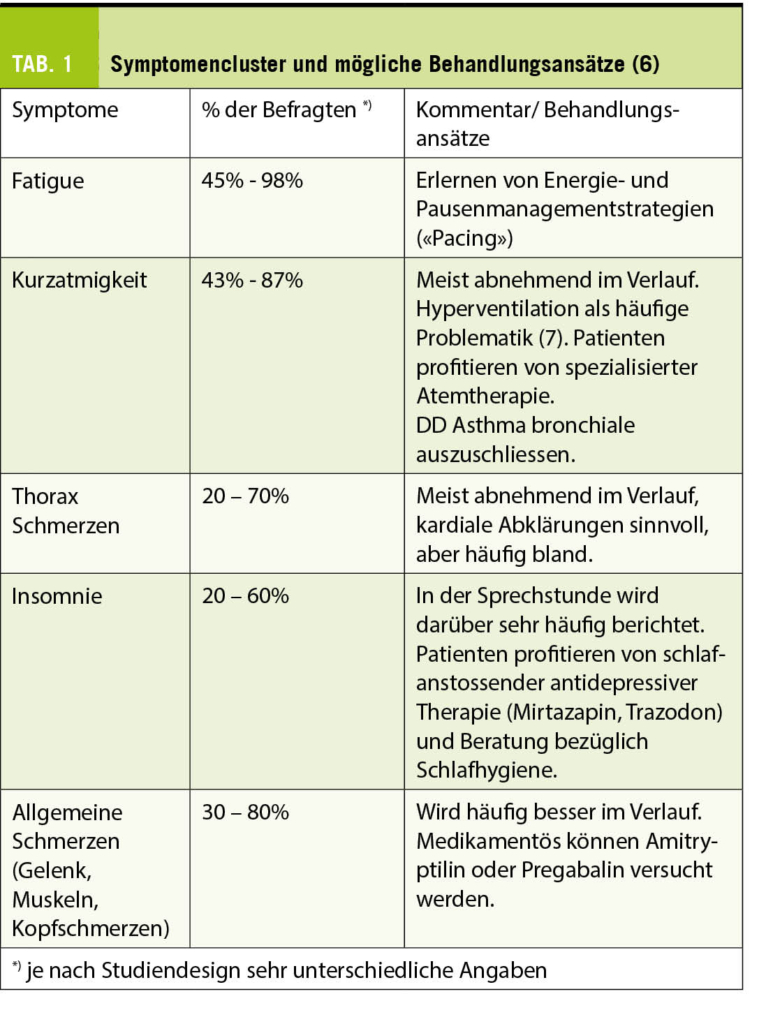

Bereits früh in der Pandemie zeigte sich die Symptomenvielfalt einer Long Covid Erkrankung. Prädominant wurden die Symptome Fatigue, Schmerzen (inkl. Thoraxschmerzen), Husten und Atemnot im 2020 beschrieben (5). Die in Tabelle 1 zusammengestellten Symptome sind die häufig genannten in unserer Sprechstunde und können in der Literatur (allerdings mit grosser Streubreite, je nach Studiendesign) objektiviert werden.

Eine einheitliche Definition der Erkrankung anhand der Symptome existiert nicht. Viel eher muss die Diagnose anhand verschiedener Symptomencluster, für die es keine andere Erklärung gibt, vermutet werden.

Die FATIGUE als Leitsymptom wird gemäss CDC (im Zusammenhang mit ME/ CFS) folgendermassen definiert:

- Eine substantielle Verschlechterung des möglichen Aktivitätslevels im Vergleich zur Zeit vor der Erkrankung

- Post - Exertional Malaise (PEM)

- Nicht erholsamer Schlaf

In diesem Zusammenhang muss die Definition der POST-EXERTIONAL MALAISE (PEM) bekannt sein. Wir nutzen dazu die Definition des Institute of Medicine (IOM) von 2015:

- Verschlechterung der Symptome nach physischer, mentaler oder emotionaler Anstrengung, die vor der Erkrankung keine Beschwerden verursacht hätte

- PEM ist ein Rückfall, der Tage, Wochen oder noch länger anhalten kann

- Auch eine Überreizung (Licht und Lärm) kann PEM induzieren

- Der Rückfall manifestiert sich meist 12 bis 48 Stunden nach der Aktivität oder der Exposition

Viele Patienten beklagen auch KOGNITIVE DEFIZITE wie «Brain Fog», Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen und Unfähigkeit zu Multitasking. Abklärungen diesbezüglich mittels Lumbalpunktion sind nicht wegweisend (8) wie auch in der Bildgebung und der kognitiven Testung bei nicht-hospitalisierten Patienten selten grosse Auffälligkeiten gefunden werden (9). Eine Art Neuroinflammation wird als Ursache postuliert. Diese Defizite sollten in der Betreuung mindestens teilweise im Rahmen einer kognitiven Fatigue gewertet und entsprechend behandelt werden.

Kann die Fatigue mit PEM herausgearbeitet werden, liegen neue und unklare Symptomencluster wie Schmerzen, Konzentrationsstörungen, Atembeschwerden, Hautveränderungen etc. vor, sind keine somatischen Ursachen auszumachen und entspricht der zeitliche Verlauf den obgenannten Kriterien, kann die Diagnose Long Covid gestellt werden.

Epidemiologie/ Risikofaktoren

Zur Prävalenz gibt es divergierende Angaben von 2% bis 80% je nach Studiendesign (Art der eingeschlossenen Patienten, Befragungszeitraum, Befragungsart etc). Eine grosse Schweizer Kohorte publiziert im Herbst 2021 berichtet von rund 25% vornehmlich jungen Betroffenen – wobei auch hier zu beachten ist, dass die Befragungsgruppe heterogen war und nicht alle Patienten gleich stark betroffen sind (10).

In der Prävention geht es darum, akute Infekte zu verhindern. Auch gibt es Hinweise, dass die Impfung einen protektiven Effekt hat: geimpfte Patienten scheinen, trotz durchgemachtem Infekt, ein tieferes Risiko zu haben (11).

Risikofaktoren wie Übergewicht, Hypertonie, weibliches Geschlecht, psychiatrische Vorerkrankung (6) aber auch Anosmie, tieferer Antikörperspiegel und Durchfall während des akuten Infektes werden als Risikofaktoren diskutiert (12). Ob sich die Omikronvariante hinsichtlich Risikofaktoren und Häufigkeit ähnlich präsentieren wird, bleibt abzuwarten.

Abklärungen/ Betreuung der Patienten

Anhand der NICE Guidelines (1) findet sich in Abbildung 1 einen möglichen Abklärungs- resp. Betreuungsalgorithmus. In erster Linie müssen andere Ursachen (schlafassoziierte Atemstörungen, Diabetes, kardiale Erkrankungen, Asthma bronchiale etc.) ausgeschlossen resp. optimal eingestellt werden. Trotz grosser subjektiver und auch zu objektivierender (Fatigue – Score, 6 Minuten Gehtest) Symptomenlast kann in den somatischen Abklärungen (Laborwerte, Bildgebung, EKG, Lungenfunktion etc.) mehrheitlich keine Pathologie gefunden werden.

Bei Diagnose eines Long Covid, wird gemäss NICE Guidelines ein ärztlicher Approach mit Empathie, Zeitreserven, Shared Decision Making und regelmässigen (symptomenunabhängigen) Konsultationen empfohlen. Es geht darum, die Patienten ernst zu nehmen und auszuhalten, dass fundierte Erkenntnisse zu Mechanismus und Therapie fehlen. Zudem, dies eine Erfahrung aus unserer Sprechstunde, sollen die Patienten bereits früh angeleitet werden, dosiert mit den eigenen Energiereserven (physisch und kognitiv) umzugehen, bewusst Pausen einzuschalten und Entlastung im Alltag zu organisieren – ein zu hohes Aktivitätslevel wirkt sich kontraproduktiv auf die Fatigue/ PEM und den weiteren Verlauf aus. Ziel sollte sein, die Patienten möglichst im hausärztlichen Lead zu betreuen und anzuleiten, ein interprofessionelles Therapiesetting zu etablieren und die spezialisierten (Long Covid) Sprechstunden nur bei Bedarf (Zweitmeinung, weiteren Abklärungen, Versicherungsfragen) miteinzubeziehen.

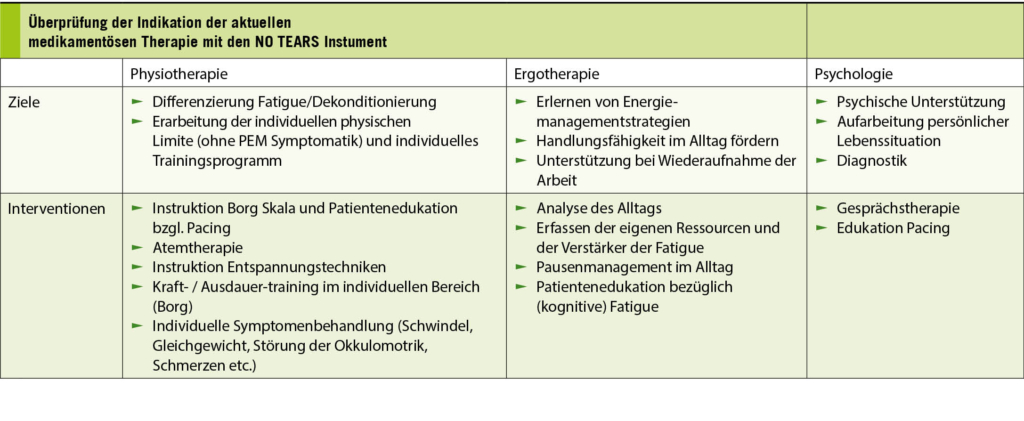

Da aktuell keine kausale Therapie zur Verfügung steht, bleibt das interprofessionelle Therapiesetting im Sinne einer Patientenedukation der vielversprechendste Ansatz (1). Dabei werden die Patienten physiotherapeutisch, ergotherapeutisch, psychologisch und ärztlich begleitet (Tab. 2). In unserer Sprechstunde machen wir auch sehr gute Erfahrungen mit dem Angebot aus der ambulanten Pflege (psychosoziale Spitex) zur Unterstützung und Anleitung zuhause.

Für die in der Öffentlichkeit diskutierten und von den Betroffenen häufig eingeforderten Therapien wie Antihistaminika, Montelukast, Naltroxen, Hämapharese, BC007 gibt es (noch) keine fundierte Evidenz. In unserer Sprechstunde besprechen wir die Anwendung/ Nebenwirkungen von zum Beispiel Antihistaminika (Hypothese eines Mastzellaktivierungssyndrom) (13), sind in der Verschreibung aber zurückhaltend und beobachten damit auch nicht eine deutliche Verbesserung der Symptomatik. In Tabelle 1 sind einige symptomenbezogene Therapien aufgezeigt.

Die Ursache der Entwicklung eines Long Covid ist unklar. Es gibt verschiedene Hypothesen über Persistenz des Virus, Autoimmun, Durchblutungsstörungen. Dass eine psychische Komponente ursächlich mitspielt, ist nicht erwiesen – allerdings entwickeln viele der Patienten aufgrund des hohen Leidensdruckes depressive Symptome.

Zusammenfassend muss das Long Covid Syndrom als bio-psychosoziales Event mit weitreichenden Einschränkungen für die Betroffenen und das Umfeld gesehen werden. Es bestehen auch gesellschaftliche Implikationen: es werden über Fehltage an der Arbeit bis zu 50% noch nach 6 Monaten berichtet (14). Obwohl nun einige Studien anlaufen, wird es noch lange dauern bis medikamentöse Therapieoptionen zur Verfügung stehen – bis dahin braucht es empathische interprofessionelle Unterstützung/Anleitung, solide somatische Abklärungen und symptomatische Therapie je nach Symptomencluster – dies in individueller Konsensfindung mit den Betroffenen.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Chefärztin Klinik Innere Medizin Waid

Stadtspital Zürich

Tièchestrasse 99

8037 Zürich

elisabeth.weber@stadtspital.ch

Die Autorin hat keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

Mit der typischen Anamnese (zeitlicher Verlauf nach Covid-Infekt, Fatigue, PEM, neue Symptomencluster) und dem Ausschluss somatischer Erkrankungen, kann die Diagnose Long Covid in den meisten Fällen auch in der Hausarztpraxis gestellt werden.

◆ Fundierte Evidenz für medikamentöse Behandlung gibt es bis heute nicht. Ein interprofessioneller Therapieansatz, symptomatische Behandlung und empathische ärztliche Begleitung sind nach heutigem Wissenstand die wichtigsten Punkte in der Betreuung der Patienten.

◆ Die Patientenedukation bezüglich Umgang mit Fatigue/ PEM (Energie- und Pausenmanagement «Pacing») ist zentral und sollte bereits früh im Krankheitsverlauf durch alle Therapeuten und Ärzte instruiert werden.

1. NICE Guidelines. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. 2020 Dec 18, 1.14 published on 1.3.2022

2. Goertz JMY et al. Persistent symptoms 3 months after a SARS-CoV-2 infection: the post-COVID-19 syndrome? ERJ Open Res. 2020;6(4)

3. Nehme M. Prevalence of Symptoms More Than 7 months after Diagnosis of Symptomatic COVID-19 Infection in Outpatient Setting. Ann Intern Med 2021; 174(9): 1252

4. Mohamed-Hussein AAR et al. Non-hospitalised Covid-19 patients have more frequent long COVID-19 symptoms. Int J Tuberc Lung Dis. 2021; 25 (9): 732-737).

5. Carfi et al. Persistent symptoms in Patients After Acute Covid-19 Infection. JAMA 2020; 324(6): 603

6. Crook H et al. Long Covid-mechanisms, risk-factors, and management. State of the art Review. BMJ 2021; 374: 1648

7. Taverne et al. High incidence of Hyperventilation syndrome after Covid-19.

J Thorac Dis 2021; 13/6): 3918

8. Jarius S et al. Cerebrospinal fluid findings in COVID-19: a multicenter study of 150 lumbar punctures in 127 patients. J Neuroinflammation 2022; 19(1): 19

9. Bungenberg J et al. Long COVID-19: Objectifying most self-reported neurological symptoms. Ann Clin Transl Neurol 2022; 9(2): 141)

10. Menges D et al. Burden of post – COVID – 19 syndrom and implications for healthcare service planning: A population – based cohort study. PLoS One 2021; 16(7): e0254523

11. Antonelli M et al. Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 Infection in UK users of the covid app. Lancet Infect Dis. 2022; 22 (1): 43

12. Augustin M et al. Post-COVID syndrome in non-hospitalised patients with COVID-19: a longitudinal prospective cohort study. Lancet Reg Health Eur 2021; 6

13. Glynne P et al. Long Covid following mild SARS-CoV Infection: Characteristic

T cell alteration and response to antihistamines. J Investig Med 2022; 70: 61

14. Vaes AW et al. Recovery from COVID-19: a sprint or marathon? 6 months follow-up data of online long COVID-19 support group members. ERJ Open Res 2021

der informierte @rzt

- Vol. 12

- Ausgabe 5

- Mai 2022