- Update: Renale Denervation zur Therapie der Hypertonie 2022

Nach einer initialen Euphorie auf Grund überwältigender Ergebnisse der ersten konzeptionellen und unverblindeten Studien zur renalen Denervation (RDN) 2010 – 2013, erlebte die Methode mit der Publikation der Ergebnisse aus der sham-kontrollieren Symplicity HTN-3 Studie im New England Journal of Medicine einen erheblichen Dämpfer. In der Folge wiesen die bis zum heutigen Tage aktuellen Empfehlungen zur Therapie der arteriellen Hypertonie der europäischen Gesellschaften für Kardiologie und Hypertonie (ESC/ESH) aus dem Jahr 2018 der Methode gar eine Grad III Empfehlung zu (ausserhalb von Studien nicht zu empfehlen). Seitdem wurde intensiv geforscht, woran das Scheitern der Symplicity HTN-3 Studie gelegen haben mag und wie die Methode verbessert werden kann. Neue Daten aus mehreren sham-kontrollierten Studienprogrammen mit Patienten mit oder ohne antihypertensive Therapie zeigen nun vielversprechende und realistischere Ergebnisse zur Blutdrucksenkung und lassen auf eine klinische Renaissance der RDN in der Hypertoniebehandlung hoffen. Der aktuelle Artikel basiert im Wesentlichen auf dem aktuellen Positionspapier zur RDN der europäischen Gesellschaft für Hypertonie und soll die wichtigsten Erkenntnisse für den klinischen Alltag zusammenfassen. Weitere relevante Quellen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt.

After an initial euphoria due to overwhelming results of the first conceptual and unblinded studies on renal denervation (RDN) 2010 – 2013, the method experienced a considerable setback with the publication of the results from the sham-controlled Symplicity HTN-3 study in the New England Journal of Medicine. Subsequently, the most current recommendations for the therapy of arterial hypertension of the European Societies of Cardiology and Hypertension (ESC/ESH) from 2018 even assigned the method a grade III recommendation (not recommended outside of studies).

Since then, there has been intense research into what may have caused the failure of the Symplicity HTN-3 trial and how the method can be improved. New data from several sham-controlled trial programs in patients with or without antihypertensive therapy now show promising and more realistic results for blood pressure reduction and give hope for a clinical renaissance of RDN in hypertension treatment. The current article is mainly based on the recent position paper on RDN of the European Society of Hypertension and aims to summarize the most important findings for clinical practice. Further relevant sources are listed in the bibliography.

Key Words: renal denervation, arterial hypertension, antihypertensives

Im Falle einer therapieresistenten Hypertonie wurden neben der Intensivierung der pharmakologischen Therapie bereits vor Jahren interventionelle Verfahren zur Blutdrucksenkung untersucht wie z.B. die renale Denervation, Baroreflexstimulation der Karotiden mittels Stentimplantation oder Schrittmacherimplantation und sogar das chirurgische Anlegen von arteriovenösen Fisteln. Eine besondere Rolle kommt der RDN zu, da sie zum einen ein klares pathophysiologisches Konzept verfolgt und in den bisherigen Studien ein sehr günstiges Sicherheitsprofil zeigte. Einzig die Wirksamkeit resp. das Ausmass der Wirksamkeit war nach einer initialen Euphorie in Frage gestellt, so dass die Methode weiterhin Gegenstand von kontroversen Diskussionen und klinischen Studien blieb – von denen man sagen kann, dass sie mit zunehmender methodischer Qualität und Konsequenz durchgeführt wurden.

Pathophysiologisches Konzept der renalen Denervation:

Die Niere ist eines der wenigen Organe des Körpers, das rein sympathisch innerviert wird und verfügt über keine Gegenregulation durch den Parasympathikus.

Die afferenten und efferenten Nervenfasern befinden sich im subkutanen Fettgewebe um die Nierenarterien, wobei sich eine zunehmende Annäherung ans Gefässlumen distal zum Nierenpol hin ergibt. Die RDN vermindert die Wechselwirkungen zwischen der Niere und dem sympathischen, zentralen Nervensystem und senkt darüber über verschiedene Wege den Blutdruck. So soll z.B. die Aktivierung des Sympathikus via renale afferente Fasern reduziert und damit die sympathischen Einflüsse auf die Hämodynamik wie z.B. Vasokonstriktion vermindert werden. Umgekehrt wird durch die Verminderung der renalen efferenten Fasern einer durch den Sympathikus getriggerten Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron Systems entgegengewirkt.

Eine Frage, die im Zusammenhang mit den verschiedenen Verfahren zur RDN wiederholt diskutiert wurde ist die der Reinnervation der behandelnden Nierenarterien und damit wie lange ein Effekt der RDN anhalten kann. So wurde in einer experimentellen Studie an Schafen mit hypertensiver chronischer Nierenerkrankung ein Nachwachsen der renalen Nerven und eine teilweise Wiederherstellung der Funktion beobachtet. Die Übertragbarkeit dieser Daten auf den Menschen bleibt fraglich. In Langzeitstudien an Patienten nach einer Nierentransplantation wurde keine klinisch bedeutsame Reinnervation beobachtet.

Klinische Wirksamkeit

Nach dem initialen Erfolg der nicht sham-kontrollierten Symplicity HTN-1 und Symplicity HTN-2 Studien (benannt nach dem eingesetzten Katheter zur Intervention) erhielt die Methode im Jahre 2013 in den Hypertonie Richtlinien der ESC/ESH zunächst eine IIa Empfehlung: Im Falle einer Ineffektivität der medikamentösen Therapie könne man eine renale Denervation erwägen.

In dieser Zeit stieg die Anzahl der RDN steil an – im Jahr 2012 gab es allein in Deutschland 160 Zentren, die auf Basis der oben genannten Evidenz die Intervention anboten – und erreichte ein Maximum bis zur Veröffentlichung der doppelblind randomisierten Symplicity HTN-3 Studie im Jahre 2014, in welcher die Patienten zur RDN oder einer Scheinprozedur randomisiert wurden. Es konnte kein Vorteil der renalen Denervation bzgl. Blutdrucksenkung bewiesen werden und die Empfehlung in den Guidelines wurde zurückgenommen.

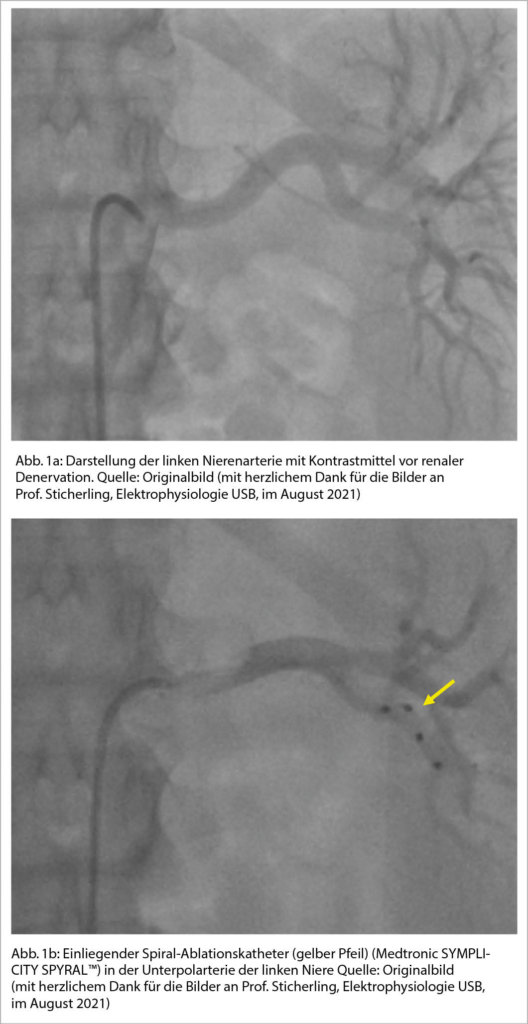

Als mögliche Ursachen der neutralen Ergebnisse wurden neben einer zum Teil begrenzten Erfahrung der Interventionalisten auch technische und anatomische Besonderheiten angegeben. So hat das Scheitern von Symplicity HTN-3 ein erneutes Interesse an der Anatomie und Physiologie der renalen Nervenfasern geweckt, und man konnte lernen, dass der Abstand des Nervengeflechts zum Gefässlumen von proximal nach distal abnimmt. Somit erscheint eine distalere Energieabgabe bis in einzelne Polarterien sinnvoller (Abb. 1), was jedoch konträr zur initialen Interventionstechnik ist, bei der empfohlen wurde eher proximal die Energie zu applizieren. Insgesamt ergab sich in den letzten Jahren eine Entwicklung hin zu ausgefeilteren Katheterdesigns und die Behandlungsalgorithmen wurden angepasst, um eine vollständigere und zuverlässigere RDN zu erreichen.

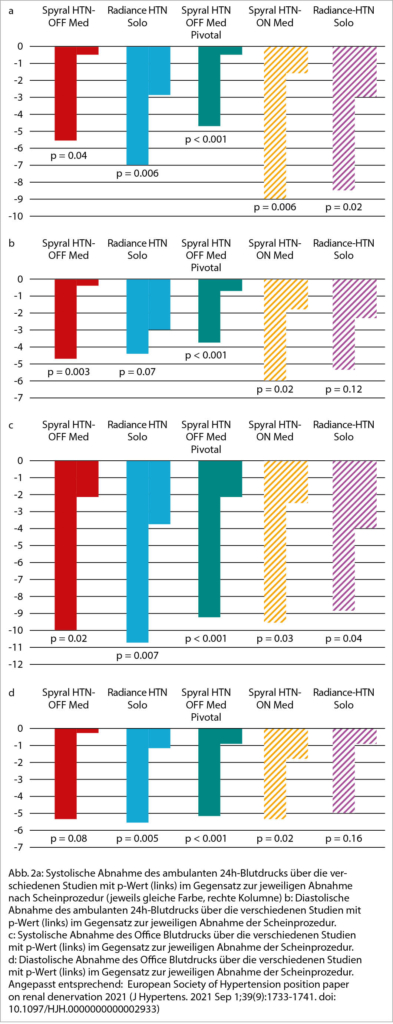

Die neuen Katheter und Interventionstechniken der beiden wichtigsten Katheterplattformen (Radiofrequanzablation von Medtronic oder Ultraschallablation von ReCor Medical) wurden in den letzten Jahren über mehrere Studien hinweg bei Patienten mit und ohne Medikation hinsichtlich der Blutdruckwirkung und der Sicherheit studiert. Hier zeigte sich ein konsistentes Bild mit einer systolischen Blutdrucksenkung von 5-10mmHg in der ambulanten 24-Stundenblutdruckmessung (ABPM) und 9-10mmHg in der Praxisblutdruckmessung (OBPM) über die einzelnen Studien hinweg. Diastolisch waren es 4-6 mmHg im ABPM und 5 mmHg im OBPM (Abb. 2 a-d).

Die Daten zur Sicherheit sind auch nach Anpassung der Interventionstechnik günstig: Abgesehen von wenigen Komplikationen am femoralen Zugangsweg (Hämatom, Pseudoaneurysma) sind keine akuten unerwünschten Sicherheitsereignisse (z.B. akutes Nierenversagen, Dissektionen, Perforationen, Blutungen) in den neuen, sham-kontrollierten randomisierten, Studien beobachtet worden. Daher wird die renale Denervation als gut verträglicher endovaskulärer Eingriff mit einem günstigen Nutzen-Risiko Verhältnis angesehen. Somit lassen die Daten der Studien der 2. Generation (Spyral HTN-OFF Med, Spyral HTN OFF Med Pivotal, Spyral HTN ON Med, Radiance HTN Solo, Radiance HTN Trio) auf eine klinische Wiedereingliederung der renalen Denervation in die Hypertoniebehandlung hoffen.

Senkt die renale Denervation das kardiovaskuläre Risiko?

Epidemiologische Langzeitstudien haben einen kontinuierlichen log-linearen Zusammenhang zwischen erhöhtem Blutdruck und vermehrten kardiovaskulären Ereignissen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen festgestellt, unabhängig von Alter, Geschlecht oder etablierten Gefässerkrankungen. Darüber hinaus haben randomisierte kontrollierte Studien gezeigt, dass die Senkung des Blutdrucks durch die Verabreichung von blutdrucksenkenden Medikamenten zu einer verringerten Inzidenz von kardialen und vaskulären Ereignissen führt, ein Effekt, der in grossen Meta-Analysen bestätigt wurde. Stand 2022 ist keine gleichwertigen Studie verfügbar oder in Arbeit, die die Wirkung der renalen Denervation auf die Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse analysiert hat. Es kann jedoch angenommen werden, dass eine Blutdrucksenkung durch die renale Denervierung auch zu einer Verbesserung der kardiovaskulären Prognose führt – dies, wie zuvor beschrieben aus dem Zusammenhang von Blutdrucksenkung und kardiovaskulärer Ereignisrate heraus. So kann extrapoliert werden, dass eine Senkung des systolischen Praxisblutdrucks von ca. 10 mmHg, eine schätzungsweise 20% Risikoreduktion für schwere kardiovaskuläre Ereignisse und insbesondere eine Reduktion des Schlaganfallrisikos mit sich bringt.

Die renale Denervation in der klinischen Praxis

Unter Würdigung der aktuellen Studien kann die renale Denervation aus unserer Sicht wieder in die Liste der Therapieoptionen bei einer arteriellen Hypertonie aufgenommen werden. Das Problem bleibt weiterhin die Auswahl der geeigneten Patientinnen und Patienten zur Optimierung der jeweiligen Erfolgschancen.

Mit der Patientenselektion hat sich besonders die italienische Fachgesellschaft für Hypertonie beschäftigt und in ihren aktuellen Empfehlungen die Evaluation der renalen Denervation für folgende Patientengruppen empfohlen:

a) Patienten mit essentieller Hypertonie, die trotz Therapie mit einem RAS-Blocker/Kalziumkanalblocker/Diuretikum in maximal verträglicher Dosis (empfohlen) nicht kontrolliert sind sowie folgende zusätzliche Merkmale aufweisen können:

- Unerwünschte Wirkungen bei der Einnahme von Spironolacton

- Schlechte Medikamenteneinnahmetreue trotz umfassender Beratung

- Systo-diastolische Hypertonie

- Keine ausgedehnten Gefässschäden

- Hohes/sehr hohes kardiovaskuläres Lebenszeitrisiko

- Patientenpräferenzen hinsichtlich Therapie

b) Patienten mit Grad 1-2, systo-diastolischer, essentieller Hypertonie, unbehandelt oder unkontrolliert mit 1-2 blutdrucksenkenden Medikamenten sowie folgender zusätzlicher Merkmale:

- verschiedene Unverträglichkeiten/Nebenwirkungen gegenüber blutdrucksenkender Medikamente

- schlechte Medikamenteneinnahmetreue trotz umfassender Beratung

- hohes/sehr hohes kardiovaskuläres Lebenszeitrisiko

- paroxysmales Vorhofflimmern und geplante Ablation

- Patientenpräferenzen hinsichtlich Therapie

Einer epidemiologischen Erhebung zufolge, neigte etwa ein Drittel der Hypertoniepatienten dazu, eine RDN der Pharmakotherapie zur Behandlung des Bluthochdruckes vorzuziehen, wobei erwähnt bleiben muss, dass auch nach der RDN der grösste Anteil der Patienten weiterhin Medikamente einnehmen muss, da der Effekt in etwa einer pharmakologischen Monotherapie entspricht. Insbesondere jüngere Patienten, männliche Patienten, Patienten mit Nebenwirkungen und Patienten, die zugaben, sich nicht an die Therapie zu halten, neigten eher dazu, die RDN einer Pharmakotherapie vorzuziehen. Die Präferenz der Patienten für eine RDN-Behandlung war unabhängig von der Höhe des Blutdrucks und der Anzahl der blutdrucksenkenden Medikamente, wohingegen die Präferenz der Ärzte für eine RDN auf dem Stadium des Bluthochdrucks und der Anzahl der Medikamente beruht. Zusammenfassend empfehlen wir einen strukturierten Weg für den klinischen Einsatz der RDN. Da die Sichtweise der Ärzte und die Präferenzen der Patienten voneinander abweichen können, schlagen wir vor, einen standardisierten gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess einzuführen, um die beste Behandlungsoption für die Blutdruckkontrolle einschliesslich der RDN zu finden.

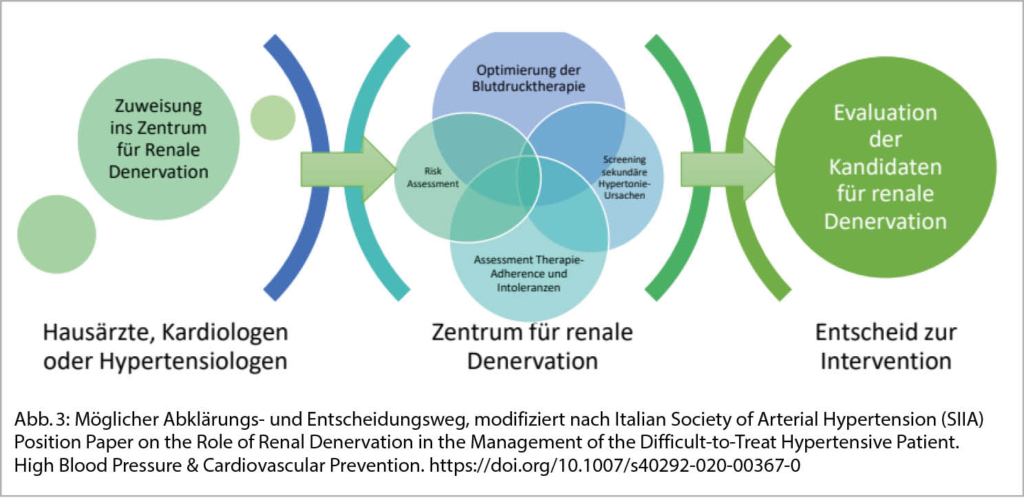

Insgesamt sollte die Vorabklärung, Indikationsstellung und Behandlung in Zentren erfolgen, welche ausreichend Erfahrung mit der Behandlung von therapierefraktären und sekundären Hypertonieformen und dann auch der Intervention haben sowie die nötige Überwachung und allfällige Behandlungen von Komplikationen innert nützlicher Zeit anbieten können (Abb. 3). So wird in Deutschland zum Beispiel über eine Akkreditierung von renalen Denervationszentren nachgedacht, um eine standardisierte und hohe Behandlungsqualität zu gewährleisten. Zudem sollten die behandelnden Patienten wissenschaftlich nachverfolgt werden.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Oberarzt medizinische Poliklinik

Universitätsspital Basel

Petersgraben 4, 4031 Basel

Stv. Chefarzt medizinische Poliklinik

und Leiter Hypertoniesprechstunde

Universitätsspital Basel

Petersgraben 4

4031 Basel

thilo.burkard@usb.ch

Das Universitätsspital Basel nimmt am GLS-Define Register des Medtronic Spyral-Katheters teil.

Wissen basierend auf der aktuellen Datenlage:

◆ Auf der Grundlage der konsistenten Ergebnisse mehrerer sham-kontrollierter klinischer Studien stellt die RDN nun eine evidenzbasierte Option zur Behandlung des Bluthochdrucks dar, in Ergänzung zu Lebensstiländerungen und blutdrucksenkenden Medikamenten.

◆ Die blutdrucksenkende Wirkung der RDN entspricht in etwa der einer pharmakologischen Monotherapie

◆ Die RDN gilt als ein sicheres endovaskuläres Verfahren ohne signifikante kurz- oder mittelfristige unerwünschte Wirkungen, basierend auf Daten bis zu 3 Jahren.

◆ Die RDN ist eine alternative oder ergänzende, jedoch keine konkurrierende Behandlungsstrategie.

◆ Ein strukturierter Pfad für die klinische Anwendung der RDN in der täglichen Praxis wird dringend empfohlen, um eine individualisierte Entscheidung treffen zu können. Als Entscheidungsgrundlage können die aktuellen Empfehlungen der italienischen Hypertoniegesellschaft zur RND helfen

Wichtige Wissenslücken im Jahr 2021

◆ Prädiktoren für das Ansprechen des Blutdrucks auf eine renale

Denervationstherapie und damit optimale Patientenselektion

◆ Direkter Vergleich verschiedener Ablationstechnologien

◆ Langfristiger Effekt der Blutdrucksenkung und Sicherheit über 3 Jahre hinaus

◆ Sicherheit bei Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion

◆ Randomisierte klinische Studien bei hypertensiven Komorbiditäten

(z. B. chronische Nierenerkrankung, Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz)

◆ Kosten-Wirksamkeits-Analysen auf der Grundlage von Zulassungsstudien

◆ Patientenperspektive, Therapiepräferenz und Lebensqualität

1. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2021

Roland E. Schmieder et al,, J Hypertens. 2021 Sep 1;39(9):1733-1741. doi: 10.1097/HJH.0000000000002933.

2. Italian Society of Arterial Hypertension (SIIA) Position Paper on the Role of Renal

Denervation in the Management of the Difficult‐to‐Treat Hypertensive Patient, Rosa Maria Bruno et al, High Blood Press Cardiovasc Prev. 2020 Apr;27(2):109-117. doi: 10.1007/s40292-020-00367-0. Epub 2020 Mar 10.

3. Renale Denervation: Analyse einer Fehleinschätzung, Heinrich Holzgreve, Dtsch Arztebl 2014; 111(18): A-794 / B-682 / C-648,

4. Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e. V. (DGK), der Deutschen Hochdruckliga e. V. DHL®/Deutschen Gesellschaft für Hypertonie und Prävention und der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) zur Zertifizierung von «Renale-Denervations-Zentren (RDZ)» – Update. Mahfoud, F., Galle, J., Schunkert, H. et al. Kardiologe 15, 463–470 (2021). https://doi.org/10.1007/s12181-021-00492-7

der informierte @rzt

- Vol. 12

- Ausgabe 7

- Juli 2022