- Versorgung von Kriegsflüchtlingen mit Krebs in der Schweiz

Hintergrund

In der Schweiz mit knapp 9 Mio. Einwohnern leben zur Zeit über 70’000 Kriegsflüchtlinge, die meisten stammen aus der Ukraine (Stand Dezember 2022, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine). Im Vergleich dazu, leben In der Moldau, mit einer Bevölkerung von rund 2,6 Millionen Menschen, gemäss Schätzungen ungefähr 95’000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland. Geflüchtete aus der Ukraine, die ihre Heimat wegen des Kriegs verlassen mussten, erhalten in der Schweiz den Schutzstatus S. Das hat der Bundesrat am 11. März 2022 entschieden. Der Status berechtigt den schutzsuchenden Menschen ein sofortiges Aufenthaltsrecht, ohne ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Der Ausweis S (Art. 45 AsylV 1) war prinzipiell auf ein Jahr befristet, mit der Möglichkeit auf Verlängerung. Personen mit Schutzstatus S werden nach der Registrierung an einen Kanton überwiesen. Nicht unter den Schutzstatus S fallen Personen, denen bereits in einem anderen EU-Staat ein Schutzstatus zugesprochen wurde. (https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87556.html) Neben dem Aufenthaltsrecht können Geflüchtete ihre Familienangehörigen nachziehen und haben Anspruch auf Unterbringung, Sozialhilfe und medizinische Versorgung. Die Kinder sollen hier zur Schule gehen. Zudem dürfen Flüchtlinge ohne Wartezeit einer Erwerbstätigkeit nachgehen.

Die Kantone erhalten vom Bund für Personen mit Schutzstatus S eine Globalpauschale (Art. 22 AsylV 2). Diese beinhaltet – neben einem Kostenanteil für Unterkunft, Sozialhilfe- und Betreuungskosten – auch die Krankenversicherungsprämien. Beim Schutzstatus S handelt es sich um einen rückkehrorientierten Status.

Der Schutzstatus gilt für alle ukrainischen Staatsbürgerinnen und -bürger sowie deren Familienangehörige (Partnerinnen und Partner, minderjährige Kinder und andere enge Verwandte), welche vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine wohnhaft waren.

Hinsichtlich der medizinischen Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine legt das Bundesamt für Gesundheit fest, dass alle Schutzsuchenden Anrecht auf medizinische Versorgung haben und die Leistungen durch eine Krankenversicherung, die mit dem Schutzstatus S verfügbar gemacht wird, übernommen werden. Zudem hat das Bundesamt für Gesundheit eine medizinische Beratung via Telefon eingerichtet (Medgate Infoline, kostenlos für urkainische Geflüchtete). Auf der Homepage des Schweizerischen Roten Kreuzes stehen verschiedene medizinische Informationen in 50 Sprachen zur Verfügung (migesplus.ch).

In unserer Umfrage interessieren wir uns für die medizinische Versorgung von geflüchteten Krebspatienten in den ersten 8 Monaten seit Kriegsbeginn.

Methode

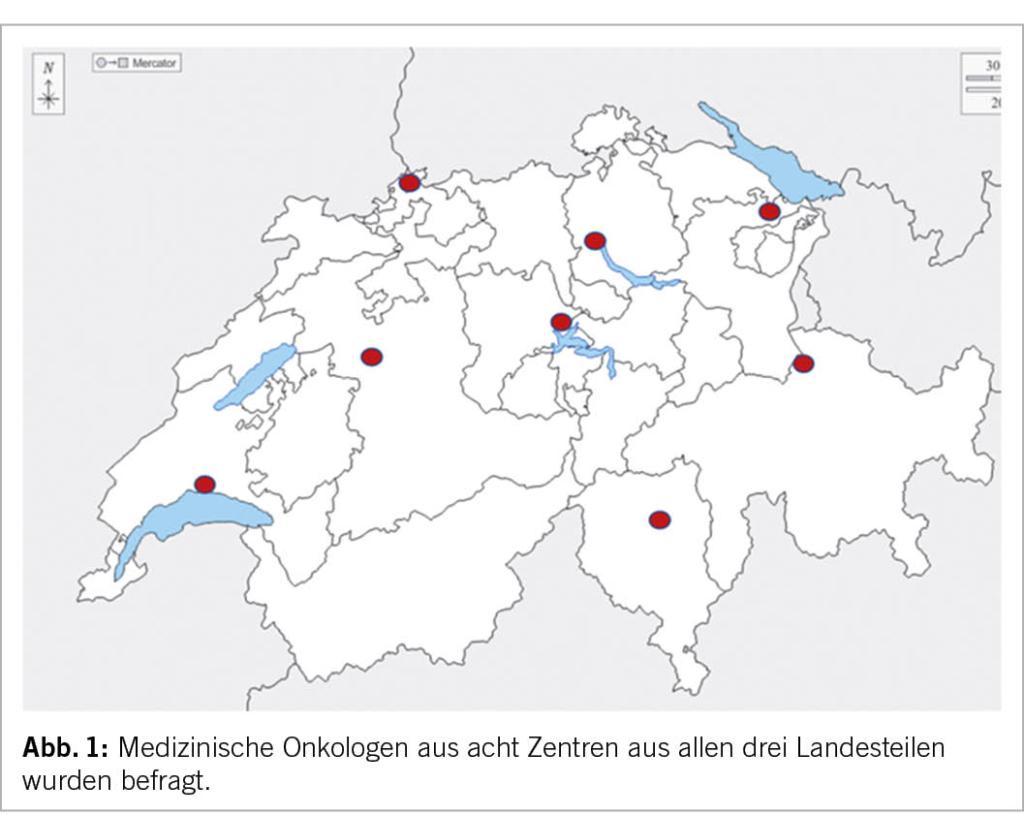

Wir kontaktierten medizinische Onkologen in acht Zentren aus allen drei Landesteilen (Abb. 1).

Mittels eines kurzen Fragebogens wurden anonym folgende Kriterien von Krebskranken aus dem Kriegsgebiet erhoben:

- Tumorart (solide oder hämatologisch)

- Kurative oder palliative Situation

- Zeitpunkt der Krebsdiagnose: bereits im Kriegsgebiet oder erst in der Schweiz

- Verfügbarkeit von krankheitsrelevanten Dokumenten (inklusive Tumorboardbeschluss) und ggf. Tumorgewebe aus dem Kriegsgebiet

- Einhaltung europäischer Standards diagnostischer Kriterien für die entsprechende Tumorentität (Pathologie und Bildgebung)

- Kriegsbedingte Verzögerungen der Diagnose oder Unterbruch einer Therapie

- Verfügbarkeit von Übersetzungshilfen in den Schweizer

- Institutionen

- Vergütung medizinischer Leistungen in den entsprechenden Kantonen

- Konstanz der Unterkunft für an Krebs erkrankten Flüchtlingen

- Möglichkeit der Kommunikation mit ukrainischen Fachkollegen

- Möglichkeit, Patienten psychoonkologisch zu betreuen

- Hinweise, dass Krebspatienten bewusst die Schweiz als Schutzland aufsuchen, in Erwartung einer besseren Behandlung.

Resultate

Insgesamt konnten Erfahrungen von 60 Kriegsflüchtlingen, die sich aktuell in einer Krebsbehandlung in der Schweiz befinden, erhoben werden. 50 Patienten leiden an einem soliden Tumor, 10 an einer malignen hämatologischen Erkrankung. Etwas weniger als die Hälfte der Erkrankten (25-26) werden in kurativer Absicht behandelt. Die Diagnose wurde bei 43 Betroffenen in der Ukraine gestellt, über 25 davon hatten eine Operation im Kriegsgebiet. Die Mehrheit der Geflüchteten tragen Dokumente in Papierform mit sich, einige auch Befunde zur Bildgebung. Die Pathologieberichte sind, so vorhanden, in den meisten Fällen akkurat. Gewebe hingegen steht erwartungsgemäss praktisch nie zur Verfügung, auch molekulare Analysen sind bei lediglich drei Patienten erhältlich gewesen. Nur von 4 Patienten liegt ein Bericht eines Tumorboards aus der Ukraine vor. Bei mehr als 8 Patienten wurde die Diagnose durch den Krieg verzögert. Über eine Verzögerung der Therapieeinleitung oder einen Therapieunterbruch durch den Krieg oder die Flucht wurde bei mehr als 13 Patienten berichtet.

Praktisch alle Flüchtlinge haben eine Form von Übersetzungshilfe für die initiale Anamnese und auch während der Betreuung in unseren onkologischen Institutionen. Aufgrund des Status S ist die Krankenversicherung in allen Kantonen geregelt und verläuft insgesamt ohne Probleme. Nur 2 Patienten mussten den Kanton und damit ihre onkologische Betreuung in der Schweiz wechseln.

Eine Kommunikation mit den behandelnden ukrainischen Kollegen ist praktisch unmöglich und nur in 2-3 Fällen gelungen. Zum Teil war der Kontakt bereits in der Ukraine abgebrochen oder das entsprechende Spital wurde zerstört. Weniger als ein Drittel der ukrainischen Krebspatienten nehmen in der Schweiz eine psycho-onkologische Begleitung in Anspruch. Von mindestens 8 Patienten wissen wir, dass sie die Schweiz als Schutzland aufgesucht haben, weil sie sich eine bessere medizinische Betreuung erhoffen.

Von den Schweizer Onkologen wird berichtet, dass die sozialen Aspekte oft arbeitsintensiver seien als die medizinische Betreuung. Trotz vorhandenen Übersetzungsdiensten wird das Sprachproblem weiterhin bei der Betreuung im onkologischen Alltag als erschwerend beschrieben.

Zusammenfassung der Eindrücke

Insgesamt kann von einer guten onkologischen Betreuung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der Schweiz ausgegangen werden. Sprachprobleme dürften sich durch die Angebote für Sprachunterricht mit der Zeit vermindern.

Trotzdem sollte man sich bereits jetzt Gedanken darüber machen, was nach Ablauf des Schutzstatus S, der kürzlich vom Bundesrat bis März 2024 verlängert wurde (Stand 9.11.22) und dem ungewissen weiteren Kriegsverlauf mit mangelhaften medizinischen Einrichtungen in der Ukraine passieren soll. Klar ist, dass die Schweiz am Aufbau in der Ukraine eine zentrale Rolle einnehmen soll und für die Überbrückung bis zur Rückkehr der Flüchtlinge in der Verantwortung steht.

Verdankung

Wir bedanken uns bei folgenden Kollegen und Kolleginnen für ihre Beiträge bei der Umfrage:

Benedetta Campana, Esther Pardo, Sandra Schmid und Christian Riklin, Luzerner Kantonsspital

Brigitta Baumert und Patrizia Richter, Kantonsspital Chur

Heinz Läubli, Universitätsspital Basel

Aurelius Omlin, Onkozentrum Zürich

Antonia Digklia, Universitätsspital Lausanne

Dr. med. Silvia Hofer, Universitätsspital Zürich

Dr. med. et. phil. Julian Wampfler, Inselspital Bern

Dr. med. Barbara Kopf, Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), Ticino

Dr. med. Fatime Krasniqi, Universitätsspital Basel

PD Dr. med. Christian Rothermundt, Kantonsspital St. Gallen

Dr. med. Bettina Seifert, Kantonsspital Baselland

Prof. Dr. med. et Dr. phil. Sacha Rothschild, Kantonsspital Baden