- Neues zu Diagnose und Therapie von Clusterkopfschmerzen

Auch wenn Clusterkopfschmerzen die dritthäufigsten primären Kopfschmerzen darstellen, werden sie fast ein bisschen vernachlässigt oder sind unbekannt. Dies erscheint manchmal unverständlich, da die Kopfschmerzen einen äusserst pathognomonischen Phänotyp sowie spezielle Muster aufweisen. Der Name kommt nämlich daher, dass die eher kurzdauernden Kopfschmerzattacken meist in Haufen – englisch «Cluster» – auftreten, nicht selten mit einem saisonalen Muster. Mit einer Prävalenz von 1 auf 1000 sind in der Schweiz praktisch gleich viele Bewohner betroffen, wie von der Multiplen Sklerose.

Even though cluster headaches are the third most common primary headache, they are almost a bit neglected or unknown. This seems sometimes incomprehensible, since the headaches have an extremely pathognomonic phenotype as well as specific patterns. Indeed, the name comes from the fact that the rather short-lasting headache attacks usually occur in clusters, not infrequently with a seasonal pattern. With a prevalence of 1 per 1000, virtually the same number of residents in Switzerland are affected as by multiple sclerosis.

Key Words: cluster headache, primary headache, headache diagnosis & treatment

Der durch Clusterkopfschmerzen verursachte Schmerz gilt als einer der stärksten überhaupt und erweckt in manchen Betroffenen sogar Suizidgedanken, weswegen im amerikanischen Sprachraum auch von «suicidal headache» gesprochen wird. Die deutliche Überrepräsentation bei Männern von 4-8 zu eins, wurde durch epidemiologische Studien der letzten Jahre etwas nach unten korrigiert. Ein bis heute nicht verstandenes Phänomen bleibt jedoch, dass nahezu 90% der Patienten rauchen oder geraucht haben.

Die Ursache ist nicht vollständig geklärt; sicherlich spielt eine Fehlfunktion des Hypothalamus, des parasympathischen Ganglion sphenopalatinum, resp. des trigeminovaskulären Systems eine Rolle. Wie bei der Migräne scheint auch der Botenstoff CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) eine wichtige Rolle in der Schmerzentstehung zu spielen.

Diagnose

Die Diagnose von Clusterkopfschmerzen beruht wie bei allen (primären) Kopfschmerzen auf einer gründlichen Anamnese, der neurologischen körperlichen Untersuchung und allenfalls weiterer Ausschlussdiagnostik. Insbesondere bei erstmaligem Auftreten, bei atypischer Präsentation, resp. generell bei vorhandenen Warnsymptomen («Red Flags», 1) ist eine Bildgebung sicherlich vertretbar. In erster Linie bietet sich die Magnetresonanztomographie an.

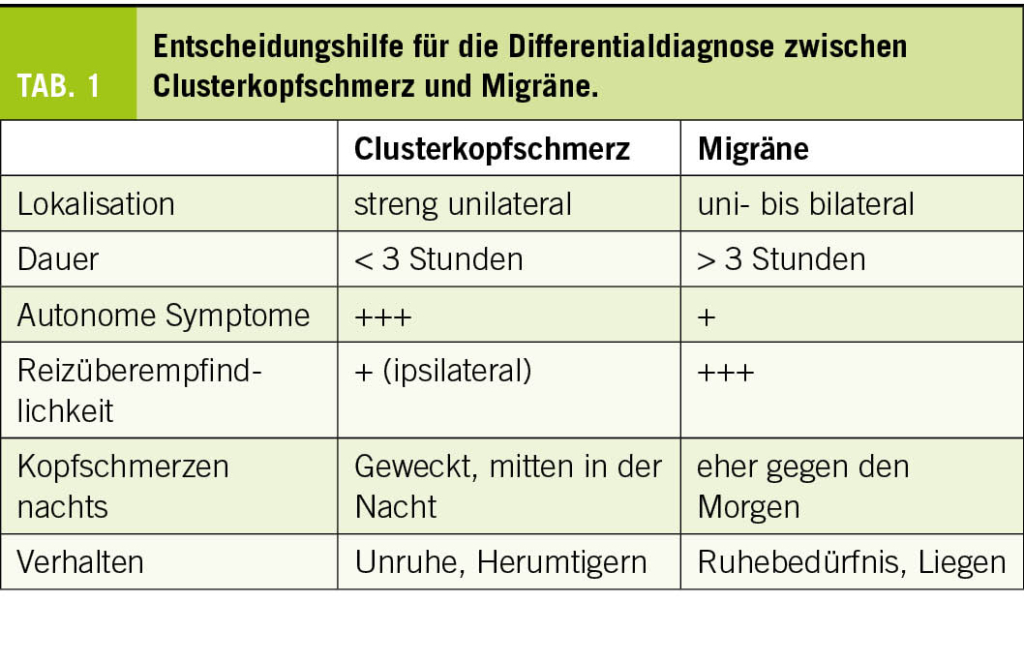

Das Erscheinungsbild (Phänotyp) ist äusserst typisch und unterscheidet sich deutlich von Spannungstypkopfschmerz und Migräne (Tab. 1). Die Schmerzen sind streng einseitig, werden meistens ums Auge lokalisiert und weisen unbehandelt – oder unzureichend behandelt – durchschnittlich eine Dauer von ein bis zwei Stunden auf. Die Attacken selber können mehrmals täglich auftreten und sehr oft werden die Patienten nachts von den Schmerzen geweckt. In der Attacke treten ipsilateral trigeminoautonome Symptome auf: gerötetes, tränendes Auge (Lakrimation, konjunktivale Injektion), Lidschwellung, nasale Kongestion oder Rhinorrhöe. Im Vergleich zu den Migränepatienten, welche wegen der ausgeprägten Reizüberempfindlichkeit meistens Ruhe und Dunkelheit suchen, berichten die Clusterpatienten über Unruhe oder Agitation. Möglicherweise gibt es auch Mischformen, sicherlich Komorbidität oder überlappende Symptome (2).

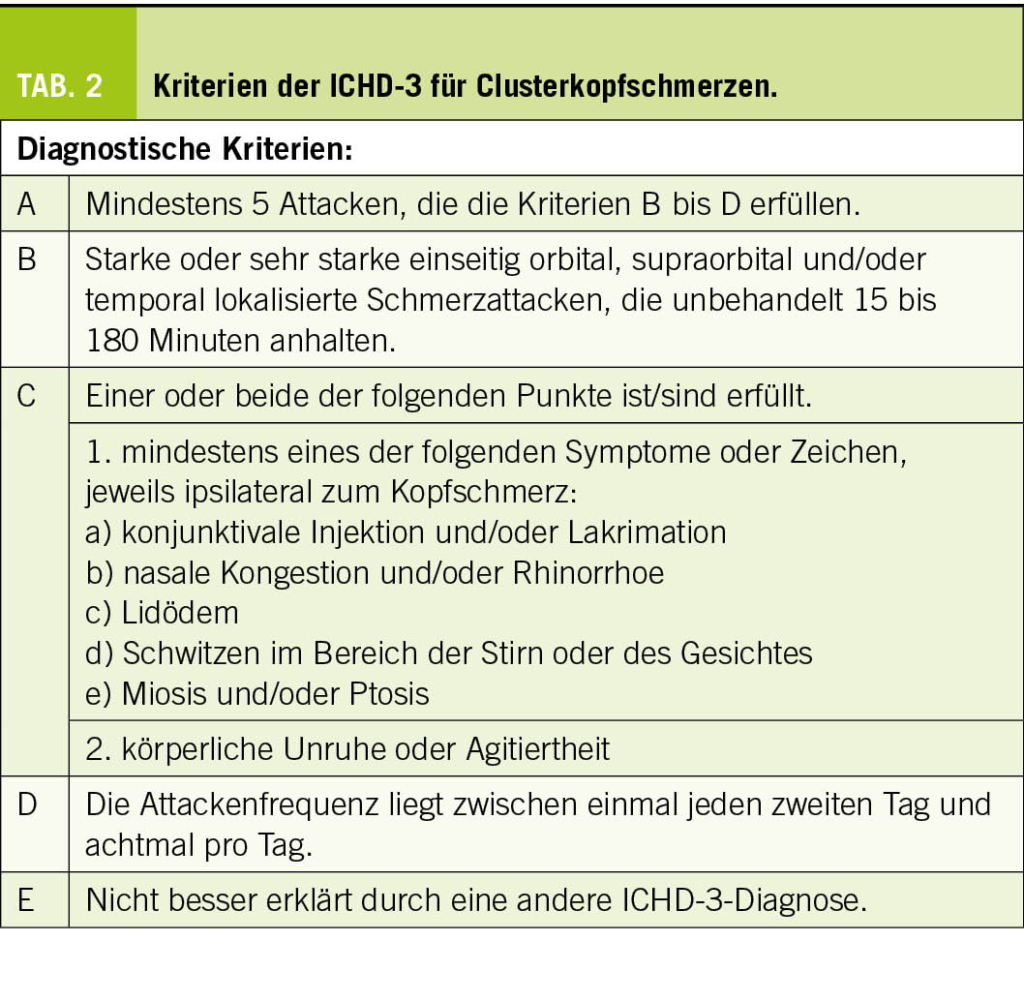

Die International Headache Society (IHS, ICHD-3) hat spezifische Diagnosekriterien für Clusterkopfschmerzen festgelegt (Tab. 2). Zudem wird eine episodische und eine chronische Form unterschieden, je nachdem ob die Phasen mit Kopfschmerzattacken (Episoden, «bouts») nur einige Wochen oder Monate oder länger als 9 Monate ohne Unterbruch dauern.

Eine kürzliche Studie hat einen Screening-Fragebogen entwickelt, die sogenannte SMARTED-Scale, mit fünf Schlüsselfragen: SMoking, Awakening, Restlessness, TEaring, Duration. Wenn Patientinnen und Patienten geraucht hatten, nachts durch die Schmerzattacken geweckt wurden, eine Unruhe während den Schmerzen, ein tränendes Auge und eine Dauer von maximal drei Stunden berichteten, resultierte eine Sensitivität von 98% und eine Spezifität von 65% (3).

Behandlung

Die Behandlung von Clusterkopfschmerzen ist nicht immer einfach und erfordert eine individuelle Herangehensweise. Es gibt verschiedene Optionen, die in Abhängigkeit von der Schwere der Symptome, der Form (episodisch vs. chronisch) und dem Ansprechen des Patienten auf die Behandlung ausprobiert werden können. Im Folgenden wird auf die verschiedenen Therapiemöglichkeiten eingegangen, welche sich auch immer aktualisiert in den Therapieempfehlungen der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft finden (4).

Akutbehandlung

Die Akutbehandlung zielt darauf ab, die Schmerzen möglichst rasch zu stoppen oder zu lindern. Für die hochdosierte Sauerstofftherapie (7-15 l/min für 10-15 min) wurde seit Kurzem der Clusterkopfschmerz als Indikation in die MiGeL aufgenommen. Leider übernehmen nicht mehr alle kantonalen Lungenligen die Patientenberatung und -versorgung. Eine mögliche Alternative bietet SOS Oxygène schweizweit.

Medikamentös sind rasch wirkende Triptane die erste Wahl: Sumatriptan* 10-20mg nasal oder 6mg s.c. oder Zolmitriptan 5mg nasal. Die neueren «small molecule» CGRP-Antagonisten wurden noch nicht ausreichend untersucht. Lokalanästhetika als Nasenspray oder lokale Tropfen bieten eine eher experimentelle Möglichkeit.

Für die transkutane Vagusnervstimulation gibt es positive Studien und in den USA bereits eine FDA-Zulassung. Entsprechende Stimulationsgeräte sind auch in der Schweiz teilweise erhältlich.

Prophylaxe

Eine kürzlich publizierte, aufwändige Studie aus Deutschland belegte den prophylaktischen Effekt von oralen Steroiden (5). Auch die lokale Infiltration des N. occpitalis major stellt eine wirksame und sichere Möglichkeit dar (6). Hauptproblem sind die Langzeitnebenwirkungen der Kortikoide, die eine Dauertherapie nicht zulassen.

Als längerfristige medikamentöse Prophylaxe werden verschiedene Medikamente empfohlen: Verapamil, Topiramat (100-200mg), Melatonin (10mg) oder Lithium können zum Einsatz kommen. Diese Medikamente haben unterschiedliche Wirkungsweisen und können je nach Schweregrad der Erkrankung und Verträglichkeit individuell ausgewählt werden. Bei Verapamil sind regelmässige EKG-Kontrollen empfohlen und es sind nicht selten recht hohe Dosen (>480mg/d) notwendig. Lithium soll nach Serumspiegel eingestellt werden.

Mit den neuen Antikörpern im CGRP-System wurden auch (erstmalig) grössere Medikamentenstudien bei episodischem und chronischem Clusterkopfschmerz durchgeführt. Nur eine der Studien zeigte positive Resultate, was bisher für die europäischen Zulassungsbehörden nicht ausreichte, diese Therapie als kassenzulässig einzustufen (7, 8). Für einige ausgewählte Patienten können diese Medikamente durchaus eine Behandlungsoption darstellen. Ein Ansprechen kann in der Regel rasch, d.h. bereits nach wenigen Wochen, beobachtet werden, was für eine Kostenübernahme nach Art. 71 KVV nutzdienlich sein kann.

Neuromodulative Verfahren

Die bereits erwähnte Vagusstimulation zeigte in den Studien auch präventive Effekte. Die Tiefenhirnstimulation (DBS) wird wegen der höheren Komplikationsrate praktisch nicht mehr angewendet. Eine Zeit lang bot die invasive Stimulation des Ganglion sphenopalatinum (SPG) eine gute Therapieoption, jedoch ist diese Therapie seit dem Konkurs der Firma nicht mehr erhältlich. Die okzipitale Nervenstimulation bleibt als Option bei therapierefraktären chronischen Clusterkopfschmerzen. In einer kürzlich veröffentlichten niederländischen Studie zeigten sich hierzu positive Langzeiteffekte und eine hohe Akzeptanz bei den Patienten, sodass die Intervention in die Krankenversicherung aufgenommen wurde (9). Es bleibt eine gewisse Unklarheit, da auch die Sham-Stimulation, welche als Kontrolle dienen sollte, eine Wirkung zeigte.

Andere Therapieformen

Wenn die Standardtherapien nicht wirken, ist es bei dieser schwerwiegenden Schmerzkrankheit naheliegend, dass Patienten auch zahlreiche anderen Therapien und «Strohhalme» ausprobieren. Es lohnt sich sicherlich die Patienten auch diesbezüglich zu beraten, nicht zuletzt um allfälligen schädigenden Nebenwirkungen vorzubeugen. Für alternative und komplementäre Medizin gibt es bisher keine wissenschaftlichen Belege. Hingegen finden sich vielversprechende, aber noch experimentelle Arbeiten zu halluzinogenen Substanzen wie Psilocybin oder LSD (10, 11). Es gibt erste Hinweise darauf, dass diese Substanzen in der Lage sind, Clusterkopfschmerzen zu lindern, indem sie das Gehirn beeinflussen und die Schmerzempfindlichkeit verringern. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Einsatz von halluzinogenen Substanzen aufgrund ihrer illegalen Natur und möglicher unerwünschter Wirkungen noch keine etablierte Therapieoption darstellt und weitere Forschung auf diesem Gebiet erforderlich ist.

*Indikation für Clusterkopfschmerzen in der Fachinformation nicht gegeben (red.).

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Facharzt Neurologie

Neurologie am Untertor

Erachfeldstrasse 2

8180 Bülach

www.neurologie-untertor.ch

andreas.gantenbein@zurzachcare.ch

Honorare für Beratung und/oder Referate von folgenden Firmen: AbbVie, Almirall, Biomed, Eli Lilly, Grünenthal, Lundbeck, Novartis, TEVA.

◆ Es gibt viele verschiedene Therapieansätze bei Clusterkopfschmerzen. Es bleibt wichtig, dass die Diagnose korrekt gestellt und die Behandlung individuell auf den Patienten abgestimmt wird, da jeder Patient anders auf die verschiedenen Optionen reagieren kann.

◆ Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG) bereitet aktuell mit Unterstützung der Werner Dessauer Stiftung ein Register für Clusterkopfschmerzpatienten vor, was in Zukunft auch wichtige Einblicke in die Diagnose, den Umgang mit den Schmerzen und die therapeutischen Optionen geben kann.

1. Do TP, Remmers A, Schytz HW, Schankin C, Nelson SE, Obermann M, Hansen JM, Sinclair AJ, Gantenbein AR, Schoonman GG. Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNNOOP10 list. Neurology. 2019;92(3):134-44. doi: 10.1212/WNL.0000000000006697.

2. Chwolka M, Goadsby PJ, Gantenbein AR. Comorbidity or combination – more evidence for cluster-migraine? Cephalalgia. 2023;43(1):3331024221133383. doi: 10.1177/03331024221133383.

3. Pohl H, Joos M, Neumeier MS, Stattmann M, Gantenbein AR, Wegener S. 2023. “Screening for Cluster Headache-Introduction of the SMARTED Scale” Clin Transl Neuroscience. 2023;7(1):1. doi: 10.3390/ctn7010001.

4. Gantenbein A, Palla A, Sturzenegger M. SKG-Therapieempfehlungen für primäre Kopfschmerzen. Swiss Med Forum. 2020;20(1112):182-3. doi: 10.4414/smf.2020.08466.

5. Obermann M, Nägel S, Ose C, Sonuc N, Scherag A, Storch P, Gaul C, Böger A, Kraya T, Jansen JP, Straube A, Freilinger T, Kaube H, Jürgens TP, Diener HC, Katsarava Z, Kleinschnitz C, Holle D. Safety and efficacy of prednisone versus placebo in short-term prevention of episodic cluster headache: a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2021;20(1):29-37. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30363-X.

6. Gantenbein AR, Lutz NJ, Riederer F, Sándor PS. Efficacy and safety of 121 injections of the greater occipital nerve in episodic and chronic cluster headache. Cephalalgia. 2012;32(8):630-4.

7. Dodick DW, Goadsby PJ, Spierings ELH, et al. Safety and efficacy of galcanezumab in patients with episodic cluster headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2019;18(6): 476-86. doi: 10.1016/S1474-4422(19)30048-3.

8. Pohl H, Holle-Lee D, Broicher SD, Schwerdtner I, Gantenbein AR, Gaul C. Galcanezumab bei episodischem und chronischem Clusterkopfschmerz [Galcanezumab for episodic and chronic cluster headache]. Schmerz. 2022. doi: 10.1007/s00482-022-00648-8.

9. Wilbrink LA, de Coo IF, Doesborg PGG, Mulleners WM, Teernstra OPM, Bartels EC, Burger K, Wille F, van Dongen RTM, Kurt E, Spincemaille GH, Haan J, van Zwet EW, Huygen FJPM, Ferrari MD; ICON study group. Safety and efficacy of occipital nerve stimulation for attack prevention in medically intractable chronic cluster headache (ICON): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3, electrical dose-controlled trial. Lancet Neurol. 2021;20(7):515-25.

10. Schindler EA, Gottschling C, Weil MJ, Shapiro RE. Psilocybin for the treatment of cluster headaches. Neurol Sci. 2015;36(12): 2363-5. oi: 10.1007/s10072-015-2346-2.

11. Sewell RA, Halpern JH, Pope HG. Response of cluster headache to psilocybin and LSD. Neurology. 2006;66(12): 1920-2. doi: 10.1212/01.wnl.0000219761.05466.43.

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 3

- März 2023