- L’ ostéoporose – des risques et des opportunités

L’ ostéoporose est fréquente et entraîne, en cas d’ efforts normaux, une augmentation du risque de fractures, typiquement au niveau de la colonne vertébrale, du fémur ou de l’ humérus proximal et du radius distal. Le diagnostic se fait par ostéodensitométrie ou sur la base d’ une fracture typique. Les fractures dues à l’ ostéoporose sont associées à une morbidité et à une mortalité accrues, et l’ objectif du diagnostic de l’ ostéoporose est de prévenir les fractures. L’ ostéoporose doit être dépistée de manière ciblée lors de l’ anamnèse et de l’ examen. Les mesures générales comprennent une vérification de la liste des médicaments, une prévention des chutes et une alimentation adéquate, soutenue par la physiothérapie et l’ ergothérapie ainsi que par des conseils nutritionnels. Si une fracture typique est déjà présente, le diagnostic d’ ostéoporose est posé. Identifiez la fracture et prévenez une nouvelle fracture.

Osteoporosis is a common problem leading to low-impact fractures typically in the spine, proximally at the femur or humerus, and distally at the radius during normal loading. Diagnosis is based on bone densitometry or on a typical fracture. Osteoporotic fractures are associated with disability and increased mortality. The goal of an intervention is to prevent fractures. Osteoporosis should be specifically sought in history and examination. General measures include a review of the medication list, prevention of falls, and adequate nutrition. If a typical fracture is already present, the diagnosis of osteoporosis is established: capture the fracture and prevent the next fracture.

Key Words: osteoporosis, fractures, risks, diagnosis, interventions

Le diagnostic d’ ostéoporose désigne une modification de la structure osseuse qui a valeur de maladie et dont la fréquence augmente avec l’ âge, surtout chez les femmes post-ménopausées et, environ 10 ans plus tard, également chez les hommes. La maladie se caractérise par une diminution de la masse osseuse et une détérioration de la microarchitecture du tissu osseux, ce qui entraîne une augmentation de la fragilité osseuse et donc du risque de fracture (1). En raison de la diminution de la masse et de la structure osseuses, l’ os ne peut plus supporter une charge normale. La conséquence physique est la fracture à un endroit typique (généralement au niveau de la colonne vertébrale, y compris le sacrum, du fémur ou de l’ humérus proximal et du radius distal), qui peut survenir spontanément, après une sollicitation normale (p. ex. en se penchant) ou à la suite d’ une simple chute (de la hauteur d’ une personne debout).

L’ ostéoporose peut être diagnostiquée par ostéodensitométrie (DXA ou DEXA = Dual Energy X-ray Absorptiometry) ou cliniquement sur la base d’ une fracture typique.

Sur le plan métrologique, l’ ostéoporose est définie par l’ ostéodensitométrie comme un écart de la densité minérale osseuse de la patiente de ≤ –2.5 DS (déviation standard) (la valeur du T-score) par rapport à un collectif de femmes préménopausées en bonne santé (la valeur du Z-score décrit en revanche le nombre d’ écart-types par lequel la densité minérale osseuse diffère de celle d’ un collectif de femmes du même âge) (1).

Cliniquement, le diagnostic d’ ostéoporose est posé sur la base d’ une fracture typique. Il convient de distinguer une telle fracture (d’ insuffisance) due à l’ ostéoporose d’ une fracture consécutive à un traumatisme « adéquat », comme une chute du haut d’ un mur ou de plusieurs marches d’ escalier, d’ une chute à vélo ou d’ un autre effort important, comme une marche de plusieurs heures dans l’ armée (fracture dite de stress). Il s’ agit de fractures dues à une cause exceptionnelle, mais d’ un os généralement normal. Des chevauchements des types de fractures sont bien entendu possibles. Les fractures dues à l’ ostéoporose sont souvent à l’ origine d’ un handicap plus important, voire d’ une perte totale d’ autonomie, en particulier chez les personnes âgées. De même, ces fractures entraînent une mortalité accrue. L’ objectif du diagnostic de l’ ostéoporose est donc de réduire le risque de fracture et donc de réduire le risque d‘une première fracture ou d‘une nouvelle fracture.

Les risques

Selon des estimations récentes, plus de 500 000 personnes souffrent d’ ostéoporose en Suisse et, pour beaucoup d’ entre elles, le diagnostic n’ est probablement pas connu. Il convient donc d’ investiguer de manière ciblée lors de la consultation. Comme d’ habitude, nous commençons par l’ anamnèse.

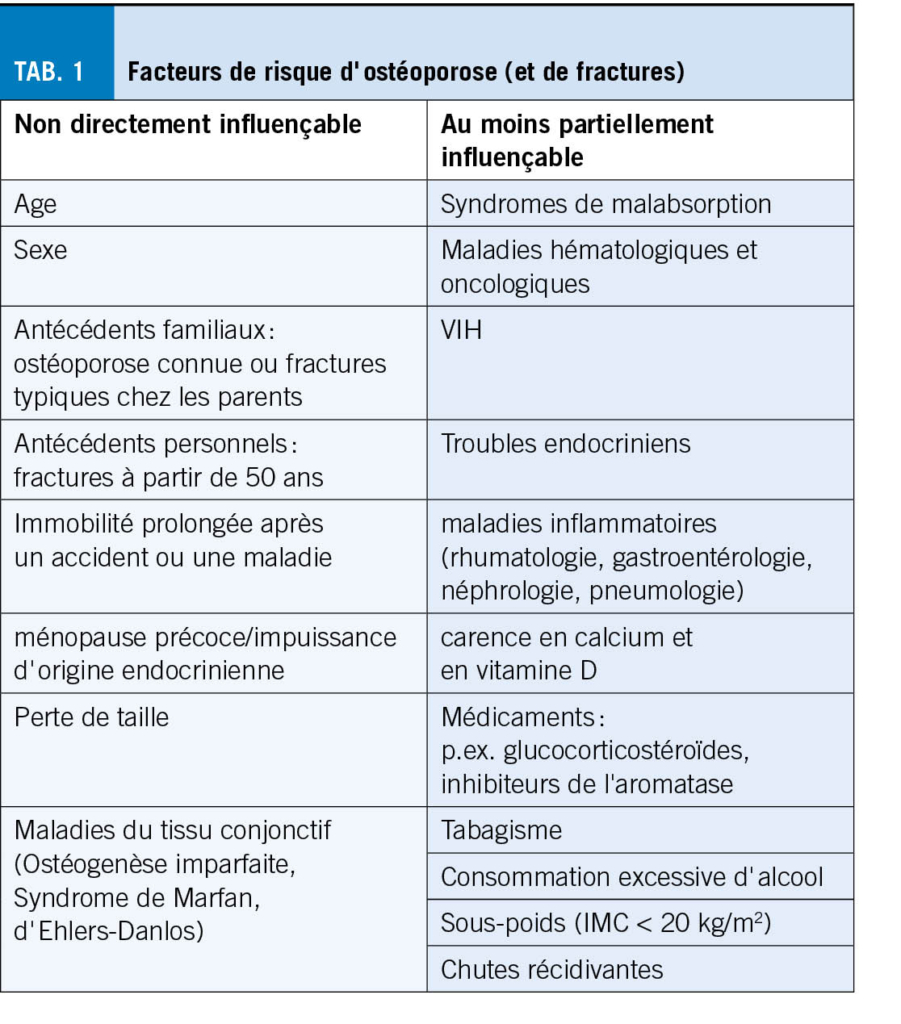

Les facteurs de risque connus à ce jour, dont beaucoup ne sont pas directement influençables, constituent l’ indice d’ un risque accru d’ ostéoporose (2). Outre le sexe et l’ âge, les antécédents familiaux d’ ostéoporose connue ou de fractures typiques chez les parents, les antécédents personnels de fractures à partir de 50 ans, une immobilité prolongée après un accident/ une maladie ou une ménopause précoce, respectivement une impuissance d’ origine endocrinienne chez l’ homme, en font partie.

D’ autres facteurs de risque qui ne peuvent pas être modifiés directement sont les maladies du tissu conjonctif comme l’ ostéogenèse imparfaite, le syndrome de Marfan ou le syndrome d’ Ehlers-Danlos.

Les maladies en tant que facteurs de risque sont au moins partiellement influençables, notamment les syndromes de malabsorption, les maladies hématologiques et oncologiques, le VIH ainsi que les maladies endocriniennes et de nombreuses maladies inflammatoires en rhumatologie, gastroentérologie, néphrologie et pneumologie ainsi que les carences en calcium et en vitamine D.

De plus, le risque peut être augmenté ou diminué par des médicaments qui se recoupent en partie avec les facteurs déjà mentionnés.

Les facteurs de risque les plus connus sont, entre autres, le traitement prolongé par glucocorticostéroïdes (et autres immunosuppresseurs) et l’ utilisation d’ inhibiteurs de l’ aromatase.

Parmi les facteurs de risque sur lesquels on peut agir, même si c’ est souvent avec peu de succès, on trouve le tabagisme et la consommation excessive d’ alcool ainsi qu’ un sous-poids avec un IMC inférieur à 20 kg/m2.

Les chutes récurrentes (plus d‘une chute au cours de la dernière année) constituent par ailleurs un facteur de risque majeur suscpetible de majorer le risque de fracture en présence d‘une ostéoporose.

Un indice anamnestique supplémentaire résulte de la comparaison de la taille actuelle avec la taille antérieure, une différence de -5 cm ou, si elle est mesurée de manière standardisée en cabinet médical, de plus de -2 cm étant considérée comme suspecte.

L’ anamnèse approfondie et l’ examen physique, y compris les tests de la marche et de la mobilité (décrits par exemple sur TOP : Tool Osteoporose Plattform), permettent également de rechercher les maladies et les causes qui peuvent entraîner des chutes ou une ostéoporose secondaire.

Un diagnostic de base en laboratoire pour la saisie des causes d’ une ostéoporose secondaire complète le diagnostic.

Les données recueillies permettent d’ évaluer le risque. Celles-ci peuvent se faire par exemple à l’ aide des recommandations de l’ Association suisse contre l’ ostéoporose (ASCO) 2015, ou à l’ aide d’ un outil électronique, comme TOP ou le FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) de l’ Université de Sheffield (tab. 2). Dans les deux cas, il n’ est pas obligatoire de saisir une valeur de densité osseuse pour effectuer un premier calcul.

S’ il existe des indices, sur la base de l’ anamnèse, d’ un risque accru de fracture sans qu’ il n’ y ait de fracture, l’ étape suivante consiste à recommander une mesure de la densité osseuse (ostéodensitométrie, DXA). Il convient de préciser que cette mesure n’ est prise en charge par l’ assurance-maladie que si le diagnostic d’ ostéoporose est posé (T-score au niveau de la colonne vertébrale ou du col du fémur ≤-2,5) ou en présence d’ une autre indication spécifique selon la loi sur l’ assurance-maladie (LAMal), sinon cet examen doit être payé par la patiente elle-même (prix actuel : env. 70 CHF). Les résultats de l’ ostéodensitométrie permettent de poser le diagnostic d’ ostéoporose par DXA (selon l’ OMS (1)) et de procéder à un nouveau calcul du risque. Conformément aux propositions de l’ ASCO, il en résulte une indication de traitement individuelle et corrigée en fonction de l’ âge (3). Ici aussi, la prestation des assureurs-maladie ne tient en principe pas compte du calcul du risque, mais uniquement du diagnostic posé et de l’ indication des médicaments selon la liste des spécialités, même si, dans des cas particuliers, un traitement serait parfois cliniquement indiqué même lorsque la DXA ne montre qu‘une diminution de la densité osseuse (ostéopénie).

En ce qui concerne le traitement médicamenteux, il existe aujourd’ hui différents principes thérapeutiques avec des indications en partie spécifiques et limitées. Leurs possibilités d’ utilisation ont déjà été suffisamment décrites ailleurs (3). Il convient toutefois de souligner que les mesures non médicamenteuses telles que l‘élimination de facteurs susceptibles de provoquer des chutes (cordons électriques, tapis,…), l’ entraînement de la force et de la coordination pour la prévention des chutes ainsi qu’ une alimentation complète avec un apport suffisant en calcium, en vitamine D et en protéines et, le cas échéant, la fourniture de moyens auxiliaires, contribuent au moins autant à la prévention des fractures. La physiothérapie, l’ ergothérapie et les conseils nutritionnels peuvent rendre de précieux services dans ce domaine.

Les chances

Si la patiente présente une fracture typique du fémur, du corps vertébral, du sacrum ou de l’ humérus sans traumatisme adéquat, la question de l’ ostéoporose est déjà résolue et le diagnostic d‘ostéoporose est posé. La détection de ces patientes est maintenant la tâche la plus urgente ; c’ est dans cette situation que le risque de nouvelles fractures est le plus grand : les secondes fractures surviennent dans 40 à 60 % des cas au cours des deux premières années (3).

L’ absence de traitement après une fracture typique étant un problème mondial, l’ International Osteoporosis Foundation (IOF, https://www.osteoporosis.foundation) a développé le programme « Capture The Fracture » (https://www.capturethefracture.org). L’ objectif est d’ améliorer la détection et le traitement de l’ ostéoporose au niveau national et international et de réduire le manque de soins aux patientes afin de diminuer les fractures et leurs conséquences (morbidité, mortalité, coûts financiers).

Selon le résumé de la grande étude européenne sur l’ ostéoporose, dont les données concernent également la Suisse, on peut s’ attendre à ce que plus de 500 000 personnes, dont plus de 80 % de femmes, ont souffert d’ ostéoporose en Suisse en 2019 (4). Durant la même période, environ 80 000 fractures ostéoporotiques typiques sont survenues. Sur la base des données FRAX pour la Suisse, on estime que plus de 80 % des patientes présentant un risque élevé de (nouvelles) fractures ne reçoivent pas de traitement adéquat. Les observations quotidiennes laissent supposer qu’ une grande partie de cette « lacune dans le traitement » concerne des patientes ayant déjà subi des fractures ostéoporotiques. Et c’ est là que réside la grande opportunité de savoir comment améliorer la prise en charge de vos patientes par des moyens simples : Cherchez dans l’ anamnèse des patientes à risque des indices de fracture ostéoporotique, c’ est-à-dire : recherchez dans vos listes de diagnostics des fractures déjà survenues (p. ex. « fracture du col du fémur ou fracture fémorale pertrochantérienne »), examinez à nouveau les radiographies existantes de la colonne vertébrale (surtout thorax latéral et colonne lombaire) et cherchez des fractures vertébrales (souvent non décrites et souvent non douloureusement invalidantes du point de vue de l’ anamnèse). Vous êtes presque sûr d’ obtenir des résultats. S’ il n’ y a pas de fracture, calculez le risque de fracture à l’ aide de l’ un des outils mentionnés. Mesurez ensuite la densité osseuse et traitez selon les recommandations actuelles avec les mesures généralement recommandées et, si cela est indiqué, avec des médicaments. De cette manière, vous éviterez des fractures et leurs conséquences.

Pour une meilleure lisibilité et en raison du collectif de patientes, la forme féminine a été choisie, les hommes étant toujours inclus.

Cet article est une traduction de « der informierte arzt » 01_2023

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Médecine gériatrique universitaire Felix Platter

Burgfelderstrasse 101

4055 Bâle

Rhumatologie Hôpital universitaire de Bâle

Spitalstrasse 21/Petersgraben 4

4031 Bâle

Rhumatologie Hôpital universitaire de Bâle

Spitalstrasse 21/Petersgraben 4

4031 Bâle

L’ auteur n’ a pas déclaré de conflits d’ intérêts en rapport avec cet article.

◆ L’ ostéoporose entraîne une augmentation du risque de fracture.

◆ En l’ absence de fracture, il est possible d’ évaluer le risque à l’ aide des recommandations de l’ Association suisse contre l’ ostéoporose (ASCO) 2015, avec le TOP ou avec le FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) de l’ Université de Sheffield (voir tab. 2).

◆ Une ostéoporose peut être diagnostiquée par ostéodensitométrie

(ostéodensitométrie : DXA ou DEXA = Dual Energy X-ray Absorptiometry) ou sur la base d’ une fracture typique.

◆ Les secondes fractures après une fracture ostéoporotique surviennent dans 40 à 60% des cas au cours des deux premières années. Il est donc urgent de dépister et de traiter les patientes ayant déjà subi une fracture ostéoporotique.

◆ Des mesures non médicamenteuses visant à la prévention des chutes telles que l‘élimination des risques liés à l‘environnement, un entraînement de la force et de la coordination pour prévenir les chutes ainsi qu’ une alimentation complète avec un apport suffisant en calcium, en vitamine D et en protéines et même, le cas échéant, un approvisionnement en moyens auxiliaires sont des contributions importantes à la prévention des fractures.

1. World Health Organization. (1994). Assessment of fracture risk and its

application to screening for postmenopausal osteoporosis: report of a WHO study group [meeting held in Rome from 22 to 25 June 1992]. World Health

Organization. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/39142)

2. Johnston CB, Dagar M. Osteoporosis in Older Adults. Med Clin North Am 2020 Sep;104(5):873-884

3. Ferrari S, Lippuner K, Lamy O, Meier C. 2020 recommendations for osteoporosis treatment according to fracture risk from the Swiss Association against

Osteoporosis (SVGO). Swiss Med Wkly 2020;150:w20352

4. Willers C, Norton N, Harvey NC, Jacobson T, Johansson H, Lorentzon M, McCloskey EV, Borgström F, Kanis JA. Osteoporosis in Europe: a compendium

of country-specific reports. Arch Osteoporos 2022;17(1):23.

la gazette médicale

- Vol. 12

- Ausgabe 2

- Mai 2023