- Spirometrie – Update in Durchführung und Beurteilung

Die Spirometrie ist ein weit verbreiteter diagnostischer Test. Sie sollte in der hausärztlichen Praxis routinemässig als Diagnose- und Überwachungsverfahren eingesetzt werden. Aktuelle technologische Fortschritte und neue solide Daten zu Referenzwerten und Interpretationsstrategien haben zu neuen Standards geführt. Die Global Lung Function Initiative (GLI) hat aufgrund umfassender Daten aus verschiedenen ethnischen Gruppen und Altersgruppen neue Referenzwerte veröffentlicht. Die neuen Interpretationsstrategien orientieren sich nicht mehr an festen Grenzwerten, sondern an altersspezifischen Perzentilen. Die neuen Standards sind eine Bestrebung, lungenfunktionelle Muster und Einschränkungen zutreffender zu beschreiben und eine bessere Verlaufsbeobachtung in der klinischen Praxis vornehmen zu können.

Spirometry is a widely used diagnostic test. It should be routinely used in primary care practice as a diagnostic tool and monitoring procedure. Recent advances and new solid data on reference values and interpretative strategies have led to new standards. The Global Lung Function Initiative (GLI) has published new reference values based on comprehensive data from different ethnic groups and age groups. The new interpretive strategies are based on age-specific percentiles rather than fixed cut-offs. The new standards are an effort to more accurately describe lung function patterns and to provide better follow-up in clinical practice.

Key Words: Spirometrie, Lungenfunktion

Die Spirometrie hat eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht (1). Bereits im Jahr 1846 wurde von John Hutchinson, einem britischen Chirurgen, ein erster Glockenspirometer zum Studieren der Atemmechanik und Lungenvolumina entwickelt. In den 1940er Jahren entwickelte Jacques-Louis Tiffeneau, ein französischer Pneumologe, das Tiffeneau-Prinzip (2). Dieses ermöglichte, die Lungenkapazität anhand von Einsekundenkapazität (FEV1) zu berechnen. In den 1950er Jahren wurde die Spirometrie schliesslich als wichtiges Instrument in der Lungenfunktionsdiagnostik anerkannt und die American Thoracic Society (ATS) veröffentlichte erste Richtlinien zur Durchführung von Spirometrie-Tests (3). In den folgenden Jahrzehnten wurden die technischen Möglichkeiten der Spirometrie weiter verbessert, beispielsweise durch die Einführung von computergestützten Messsystemen. Heute ist die Spirometrie in der Lungenfunktionsdiagnostik ein weit verbreiteter diagnostischer Test und ein wichtiger Bestandteil der klinischen Praxis. Sie sollte in der hausärztlichen Praxis routinemässig als Diagnose- und Überwachungsverfahren eingesetzt werden.

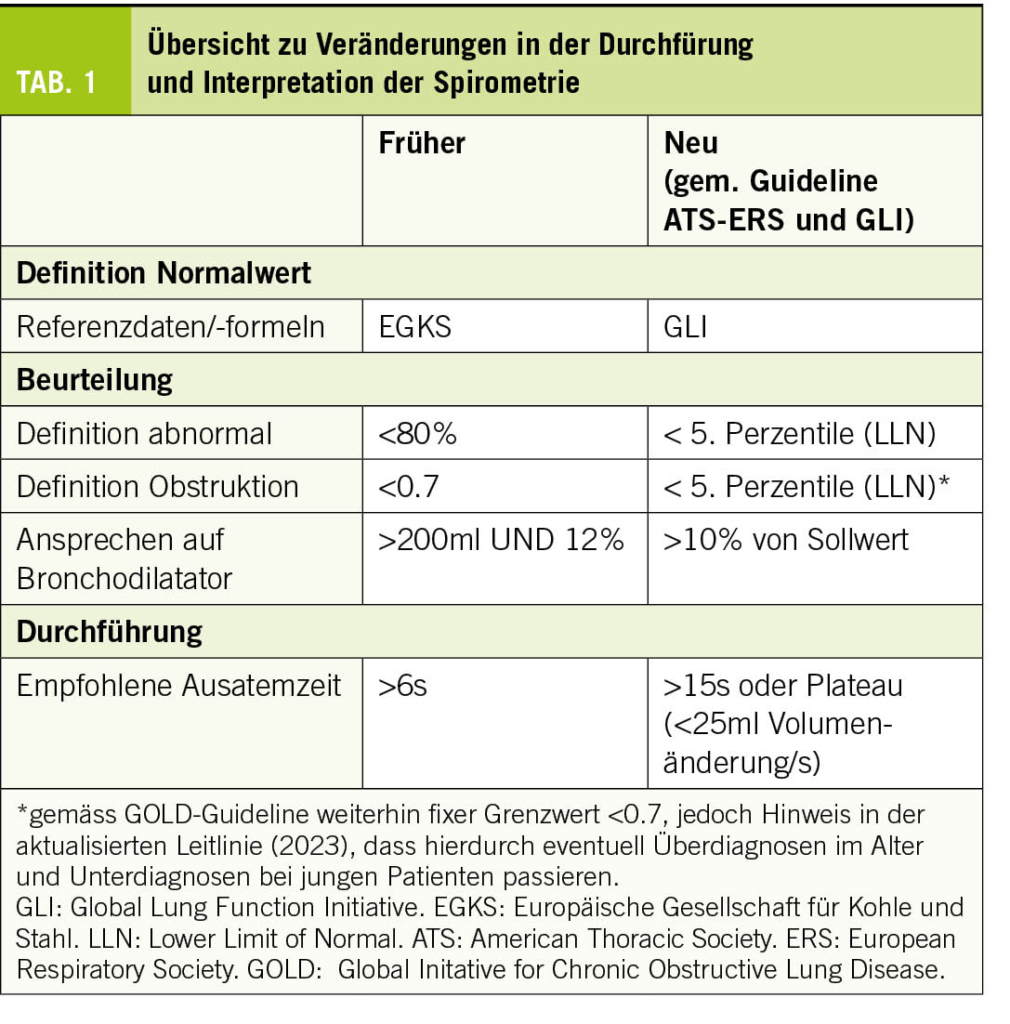

In den letzten Jahren wurden einerseits die technischen Standards in der Durchführung der Spirometrie erneuert, andererseits sind auch neuere robuste Daten zu Referenzwerten und interpretativen Strategien publiziert worden. Mit der GLI wurden neue Referenzwerte veröffentlicht, welche auf einer umfassenden Analyse von Daten aus verschiedenen Ländern und Ethnien basieren (4). Die interpretativen Strategien der Spirometrie, welche nach >15 Jahren aktualisiert wurden, haben aufgrund dieser neueren robusten Daten auch das überholte Konzept der fixen Grenzwerte und prozentualen Schweregradeinteilung verlassen. Sie empfehlen einen Ansatz nach altersspezifischen Perzentilen respektive alterskorrigierten «lower limits of normal» (LLN) (5). Im folgenden Artikel sind die für die alltägliche Praxis relevanten Punkte und Neuerungen aufgezeigt.

Referenzwerte und Definition des Normalen/Abnormalen

Früher verbreitete lungenfunktionelle Referenzwerte kamen von der europäischen Gesellschaft für Kohle und Stahl (EGKS) (6) sowie der National Health and Nutrition Examination Study (NHANES III) (7), welche in den USA verbreitet waren. Bei den EGKS-Werten waren Kinder und ältere Personen schlecht abgebildet. Die Referenzwerte, insbesondere für ältere Personen, wurden anhand einer Regressionsgleichung extrapoliert. Die GLI hat basierend auf >74’000 Personen aus verschiedenen Ländern und ethnischen Gruppen neue, robuste Referenzwerte publiziert, welche die ganze Altersspanne von 3- bis 95-jährig abdeckt. Es sollten heutzutage diese Referenzwerte in der Spirometrie verwendet werden (4).

Die beeinflussenden Determinanten der Lungenfunktion sind Alter, Grösse, Geschlecht und ethnischer Hintergrund, welche vor Durchführung der Lungenfunktion korrekt erfasst werden sollten. Im Falle einer Transsexualität gilt das Geburtsgeschlecht, da der Einfluss einer Transsexualität auf die Lungenfunktion noch zu wenig bekannt ist.

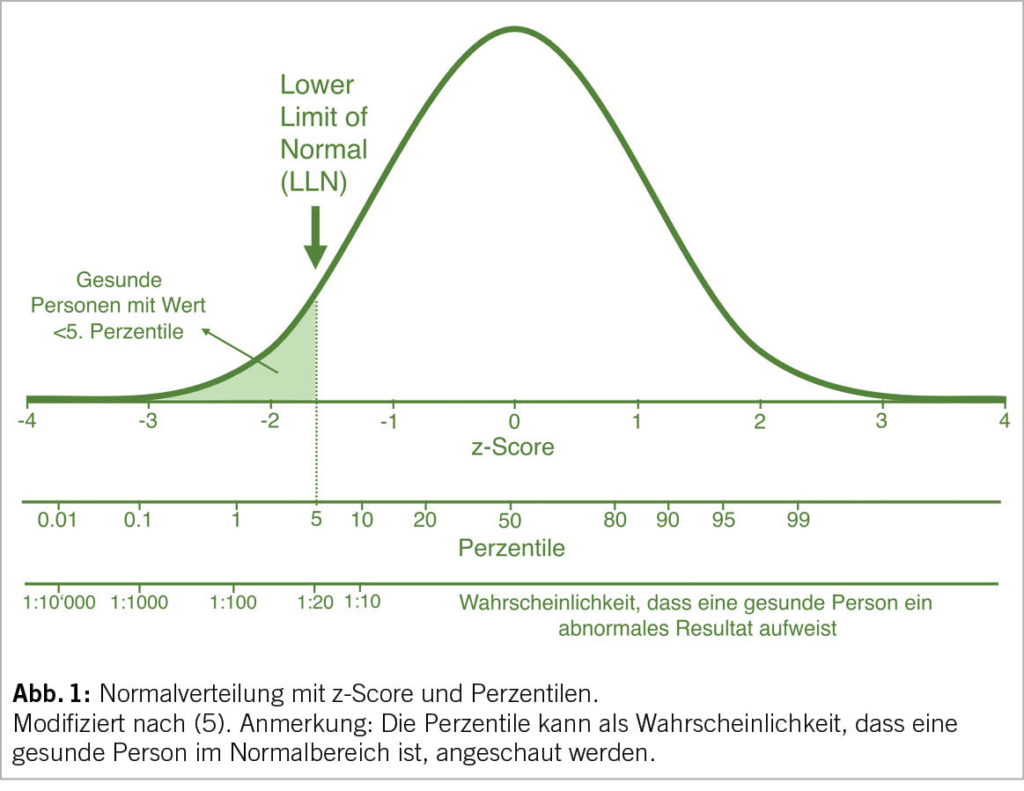

Für die Beurteilung, ob das entsprechende Lungenvolumen normal oder abnormal ist, wurde früher ein fixer Grenzwert von <80% des Sollwertes verwendet. Dieses Konzept wurde verlassen, da dies auf der Annahme beruht, dass alle Menschen eine ähnliche Lungenfunktion und eine lineare Veränderung im longitudinalen Verlauf haben sollen, was anhand von Regressionsgleichungen berechnet wurde. Dies kann zu Fehldiagnosen führen, insbesondere bei älteren Menschen oder Personen mit geringer Körpergrösse. Entsprechend den neuen Leitlinien soll die Grenze zu abnormal anhand der altersspezifischen statistischen Verteilung und der entsprechenden unteren 5. Perzentile (LLN) vorgenommen werden. Ein Wert unter der 5. Perzentile (LLN) wird als abnorm angesehen. Es ist aber festzuhalten, dass dieser Wert immer noch bei 5% der Normalbevölkerung als Normalwert gilt. Oder anders formuliert: die Chance, dass der Wert noch normal ist, beträgt 1:20 (Abb. 1).

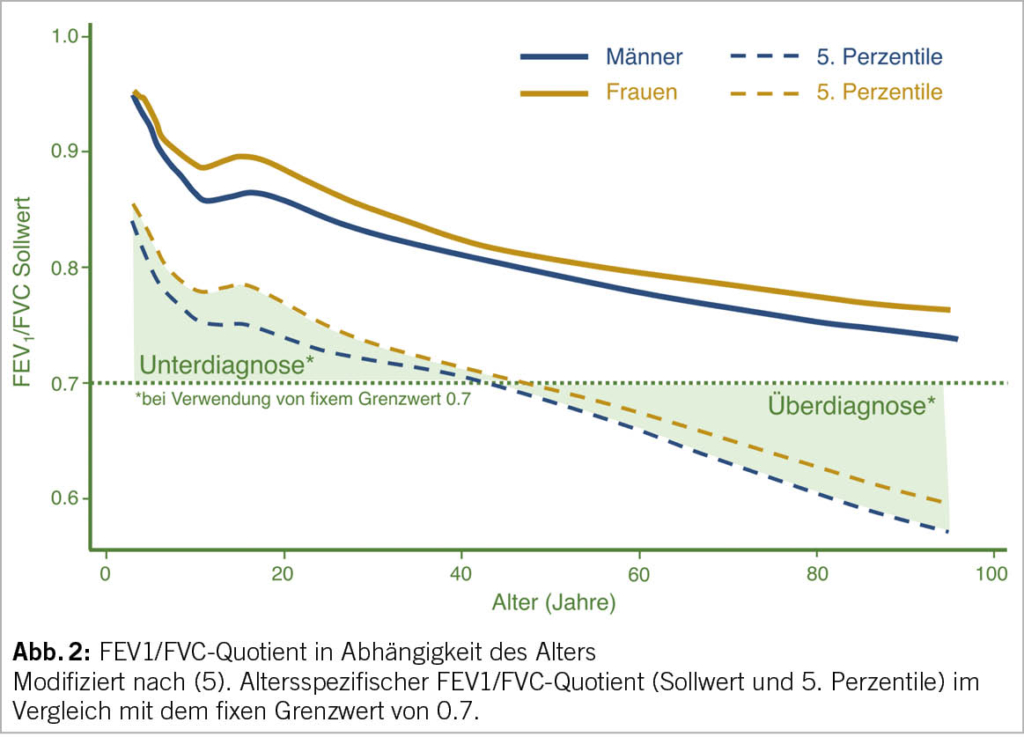

Dieses Konzept ist auch in der Beurteilung hinsichtlich Vorliegen einer obstruktiven Ventilationsstörung anzuwenden. Es hat sich bei den GLI-Daten gezeigt, dass der alterskorrigierte FEV1/FVC-Quotient, welcher zur Beurteilung einer Obstruktion verwendet wird, mit dem Alter deutlich <0.7 sinken kann und bei jungen Personen der FEV1/FVC-Quotient deutlich >0.7 sein sollte (Abb. 2). Bei der Verwendung eines fixen Quotienten von 0.7 wird bei älteren Personen demzufolge eine Obstruktion über- und bei jüngeren Personen eine Obstruktion unterdiagnostiziert. In der Asthma-Leitlinie (GINA Report) hat das LLN-Konzept Einzug genommen (8). Bei der aktualisierten COPD-Leitlinie wird noch der fixe Quotient von 0.7 empfohlen, wobei aber auch erwähnt wird, dass es hiermit zu einer Überdiagnose im Alter und einer Unterdiagnose bei jungen Patienten kommen kann, insbesondere bei milden Erkrankungen (9). Die wichtigsten Erneuerungen in der Durchführung und Interpretation, welche beachtet werden sollen, sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Durchführung der Spirometrie

Da die Spirometrie ein von der Mitarbeit des Patienten abhängiger Test ist, kann nicht genug betont werden, dass eine sorgfältige Durchführung, welche den definierten Standards entspricht, für eine verlässliche Interpretation eminent wichtig ist. Die neue Leitlinie zur Standardisierung der Spirometrie wurde im Jahr 2019 nach über 14 Jahren aktualisiert (10). Es sollten diese Standards bei der Durchführung beachtet und eingehalten werden, um sicherzustellen, dass die Messungen vergleichbar und reproduzierbar sind. Das ausführende Personal sollte in der korrekten Bedienung und Durchführung gut geschult sein und den empfohlenen standardisierten Ablauf befolgen.

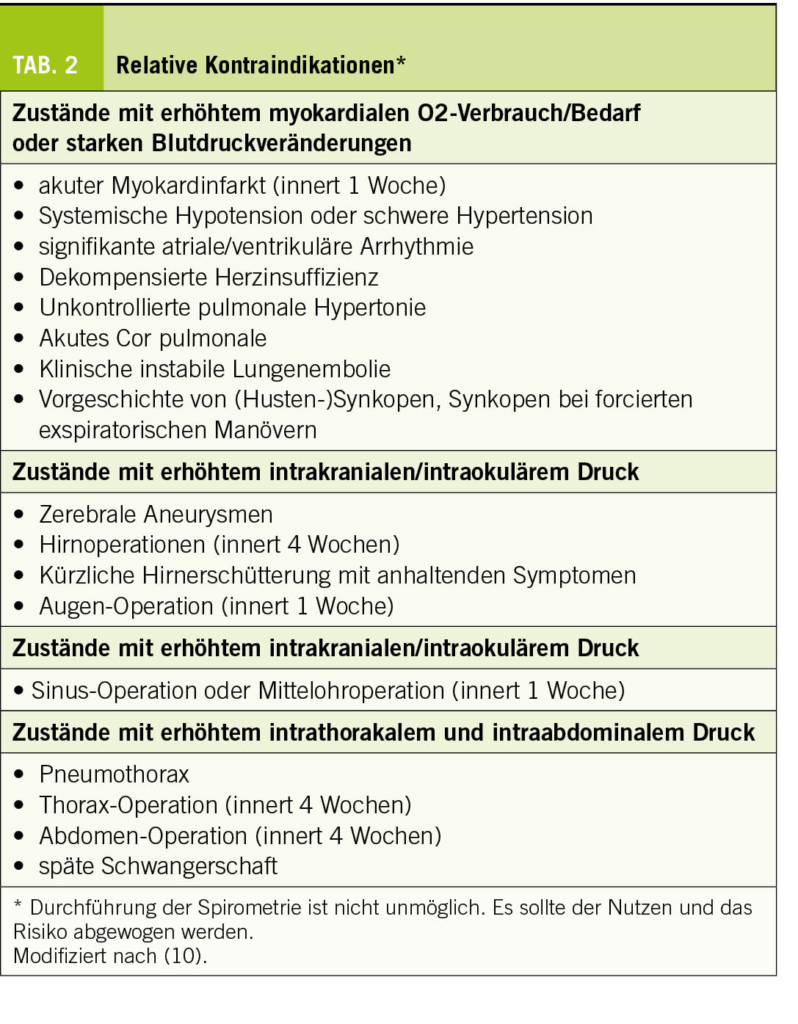

Die wichtigsten Updates in der Leitlinie zur Standardisierung der Spirometrie betreffen eine aktualisierte Liste von Kontraindikationen (Tab. 2), Definition des technischen Standards für Spirometer (ISO 26782), Empfehlungen zur Schulung und Qualitätssicherung und das empfohlene Spirometrie-Manöver, bei welchem nebst einer längeren Ausatemzeit auch auf die komplette nachfolgende Inspiration geachtet werden soll.

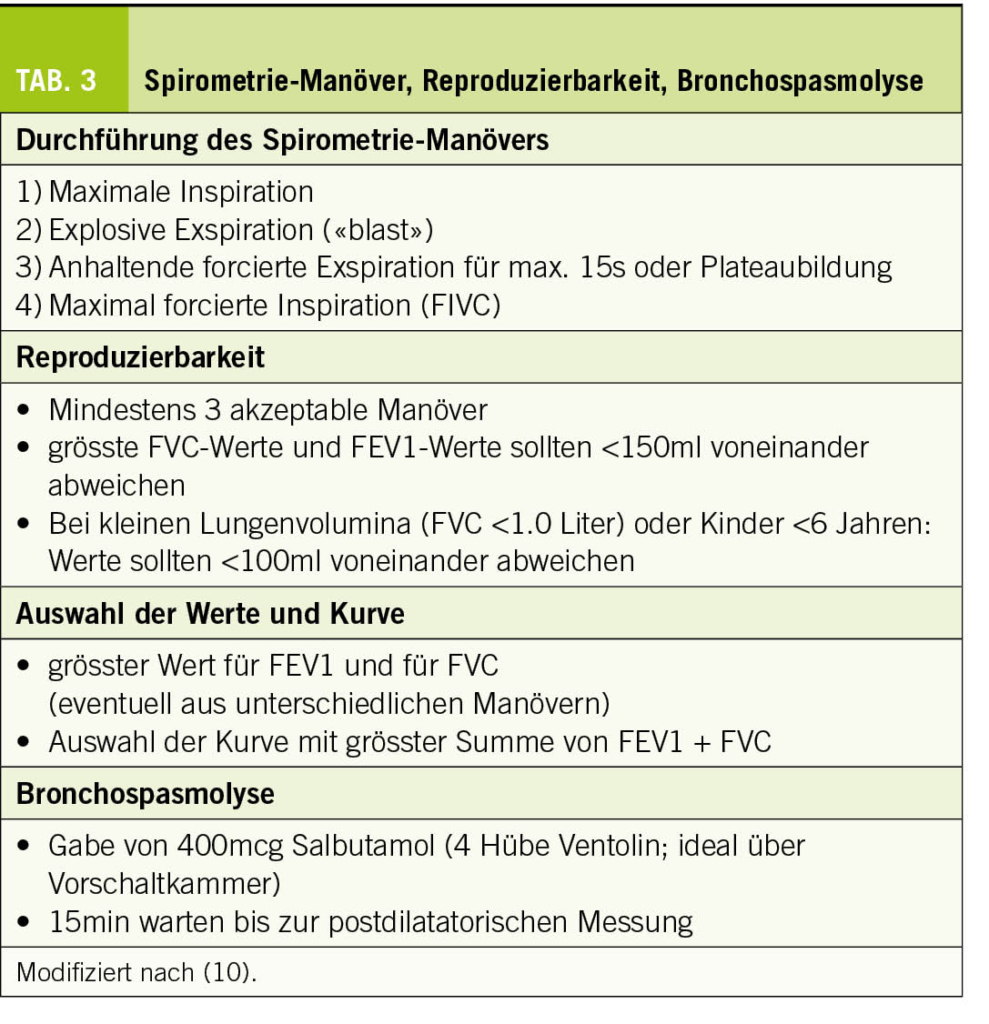

Bei der Durchführung der Spirometrie sollten die Patientencharakteristika (Alter, Geschlecht, Grösse, Ethnie) korrekt erfasst und der Patient gut instruiert werden. Das korrekte Manöver und die Reproduzierbarkeitskriterien sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Es ist auch wichtig, die Fluss-Volumen- und Fluss-Zeit-Kurven jeweils nach dem Manöver anzuschauen und zu beurteilen, ob ein akzeptables Manöver vorliegt. Im Idealfall werden drei akzeptable Manöver durchgeführt. Nach mehr als acht Versuchen sollte nicht mehr weitergemacht werden.

Indikation und Beurteilung der Spirometrie

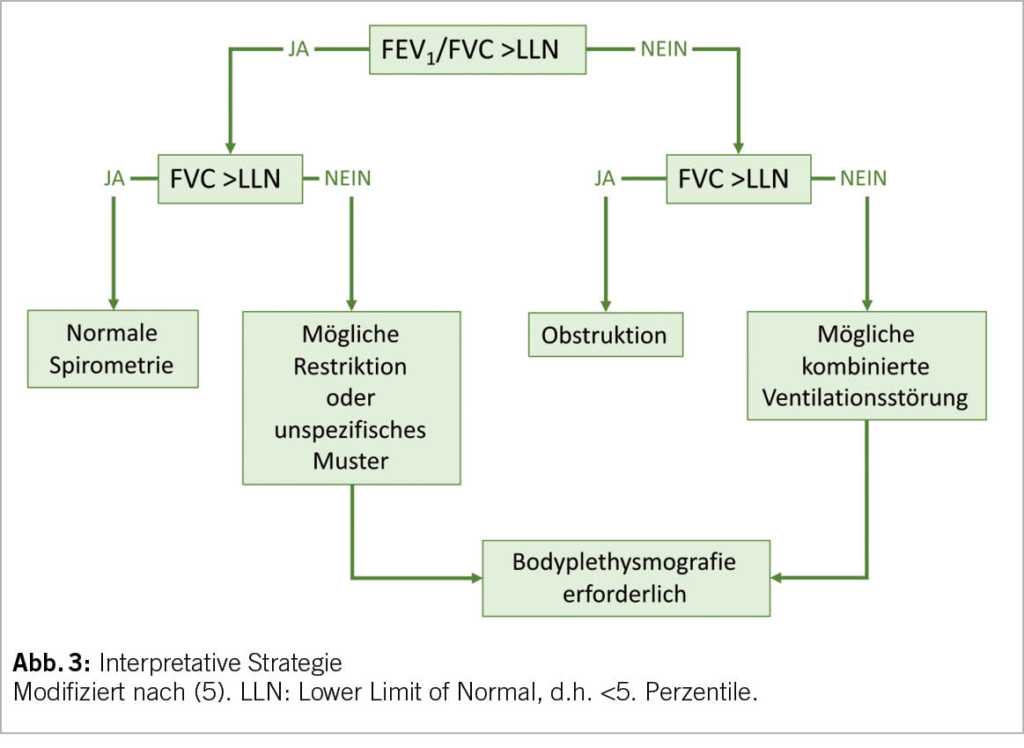

Die Spirometrie ist in der Lungenfunktionsdiagnostik ein nützlicher Test zur Evaluation von symptomatischen Patienten sowie zum Screening von Risikopersonen. Weitere Indikationen sind präoperative Risikobeurteilung, Monitoring von Personen mit Lungenerkrankungen, sowie Beurteilung des Einflusses respektive Wirksamkeit einer therapeutischen Intervention. Wie schon erwähnt, orientiert sich die neue Leitlinie von 2021 am Konzept der Perzentilen-basierten Grenzwerte (LLN). Konkret heisst dies, dass nicht mehr ein fixer Wert für die Beurteilung hinsichtlich Vorliegen einer Obstruktion verwendet wird. Früher wurde altersunabhängig die Obstruktion durch einen FEV1/FVC-Quotient <0.7 definiert. Gemäss aktueller Leitlinie sollte der alterskorrigierte LLN-Wert zur Definition der Obstruktion verwendet werden (Abb. 2). Ausgehend vom Verhältnis des FEV1/FVC-Quotienten wird bestimmt, ob eine Obstruktion vorliegt oder nicht (Abb. 3). Ist der FEV1/FVC-Quotient unter dem LLN, so liegt eine Obstruktion oder kombinierte Ventilationsstörung vor. Eine kombinierte Ventilationsstörung wird vermutet, wenn nebst einem tiefen FEV1-/FVC-Quotienten auch das FVC unter dem LLN liegt. In dieser Situation, wie auch wenn eine Restriktion vermutet wird, muss zur genaueren Klärung eine Bodyplethysmografie zur Bestimmung der statischen Lungenvolumina durchgeführt werden. Eine Restriktion wird vermutet, wenn der FEV1/FVC-Quotient normal ist, aber eine erniedrigte FVC vorliegt. Beweisend für eine Restriktion ist in dieser Situation die Messung der totalen Lungenkapazität mittels Bodyplethysmografen, welche dann typischerweise erniedrigt ist. Sind die dynamischen Lungenvolumina erniedrigt und konnte sowohl eine Obstruktion als auch eine Restriktion (mittels Bodyplethymografie) ausgeschlossen werden, spricht man von einem unspezifischen Muster. Das unspezifische Muster kann ein früher Indikator für einen restriktiven Prozess oder beginnende obstruktive Pathologie sein. Wird dieses Muster über mehrere Jahre beobachtet, entwickelt sich bei zirka einem Drittel der beobachteten Patienten eine restriktive oder obstruktive Ventilationsstörung.

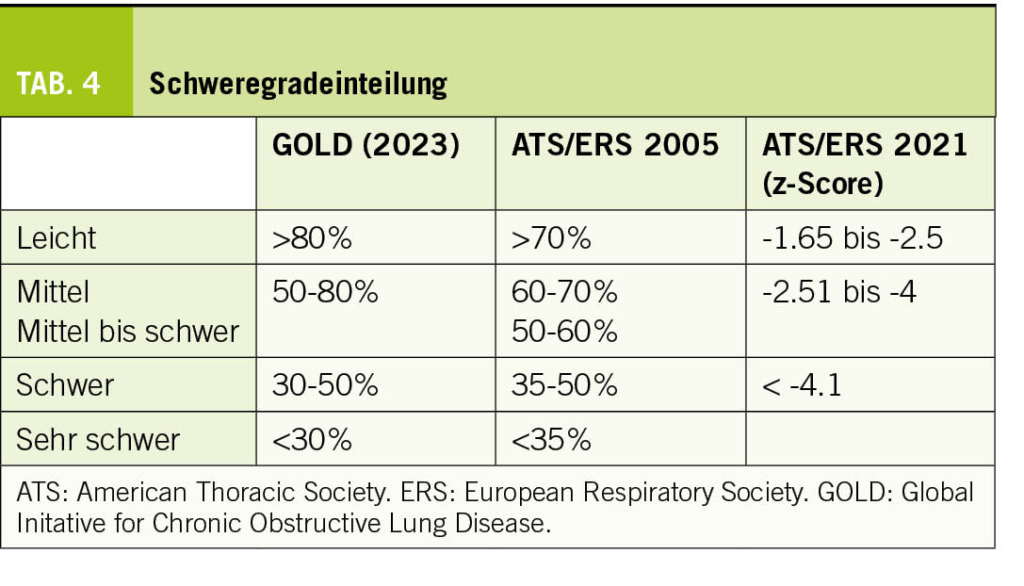

Es wird bei der Einteilung des Schweregrades der lungenfunktionellen Einschränkung vorgeschlagen, dass diese nach altersentsprechenden Perzentilen (z-scores) erfolgen soll, was jedoch derzeit im Alltag noch nicht Einzug gefunden hat. Es ist diesbezüglich auch anzumerken, dass hinsichtlich Schweregradeinteilung verschiedene Empfehlungen bestehen (Tab. 4) (11).

Im Zeitalter der Digitalisierung, des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz werden in Zukunft auch digitale Assistenzsysteme zur Unterstützung in der Interpretation des lungenfunktionellen Musters Einzug halten. Erste Applikationen sind bereits auf dem Markt (12).

Schlussfolgerung

Die Spirometrie hat eine lange Geschichte und ist ein wichtiges Instrument in der Lungenfunktionsdiagnostik. In den letzten Jahren wurden die technischen Standards der Spirometrie verbessert und neue robuste Daten zu Referenzwerten und interpretativen Strategien publiziert. Die GLI hat neue Referenzwerte basierend auf umfassenden Analysen von Daten aus verschiedenen Längen und Ethnien veröffentlicht. Das überholte Konzept der fixen Grenzwerte und prozentualen Schweregradeinteilung wurde verlassen. Es wird empfohlen, das LLN-Konzept mit altersspezifischen LLN zu verwenden.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Praxisgemeinschaft Lungdocs

Merkurstrasse 20

8032 Zürich

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Die Spirometrie ist ein wichtiges Instrument in der lungenfunktionellen Diagnostik zur Evaluation von symptomatischen Patienten sowie beim Screening von Risikopersonen.

◆ Es sollen heutzutag die aktuellen GLI-Referenzwerte verwendet werden.

◆ Das Konzept der fixen Grenzwerte und prozentualen Schweregradeinteilung wurde durch einen Ansatz nach LLN (altersspezifische 5. Perzentile) ersetzt.

◆ Die Spirometrie ist ein kooperationsabhängiger Test, weshalb eine sorgfältige Durchführung nach den aktuellen technischen Standards wichtig ist.

1. Kouri A, Dandurand RJ, Usmani OS, Chow C-W. Exploring the 175-year history of spirome-try and the vital lessons it can teach us today. Eur Respir Rev 2021; 30(162).

2. Tiffeneau, Pinelli. Air circulant et air captif dans l’exploration de la fonction ventila-trice pulmonaire. Paris Med 1947; 37(52):624–8.

3. Renzetti AD. Standardization of spirometry. Am Rev Respir Dis 1979; 119(5):693–4.

4. Quanjer PH, Stanojevic S, Cole TJ, Baur X, Hall GL, Culver BH et al. Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95-yr age range: the global lung function 2012 equations. Eur Respir J 2012; 40(6):1324–43.

5. Stanojevic S, Kaminsky DA, Miller MR, Thompson B, Aliverti A, Barjaktarevic I et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J 2022; 60(1).

6. Standardized lung function testing. Report working party. Bull Eur Physiopathol Respir 1983; 19 Suppl 5:1–95.

7. Hankinson JL, Odencrantz JR, Fedan KB. Spirometric reference values from a sample of the general U.S. population. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159(1):179–87.

8. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention.; 2022. Available from: URL: https://ginasthma.org/.

9. Agustí A, Celli BR, Criner GJ, Halpin D, Anzueto A, Barnes P et al. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2023 Report: GOLD Executive Summary. Eur Respir J 2023.

10. Graham BL, Steenbruggen I, Miller MR, Barjaktarevic IZ, Cooper BG, Hall GL et al. Stand-ardization of Spirometry 2019 Update. An Official American Thoracic Society and European Respiratory Society Technical Statement. Am J Respir Crit Care Med 2019; 200(8):e70-e88.

11. Pellegrino R, Viegi G, Brusasco V, Crapo RO, Burgos F, Casaburi R et al. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J 2005; 26(5):948–68.

12. Topalovic M, Das N, Burgel P-R, Daenen M, Derom E, Haenebalcke C et al. Artificial intel-ligence outperforms pulmonologists in the interpretation of pulmonary function tests. Eur Respir J 2019; 53(4).

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 5

- Mai 2023