- Schwerhörigkeit im Alter

Gemäss der WHO ist davon auszugehen, dass weltweit rund 1,5 Milliarden von einer Hörbeeinträchtigung betroffen sind (21). Schwerhörigkeit gilt daher als die häufigste sensorische Beeinträchtigung des Menschen. Mit fortschreitendem Alter steigt die statistische Wahrscheinlichkeit an einer Schwerhörigkeit zu leiden deutlich. Folgen der eingeschränkten Hör- und Kommunikationsfähigkeit können soziale Isolation, Verlust der Autonomie und auch Depressionen sein (2). Ebenso gilt Schwerhörigkeit als wichtiger beeinflussbarer Risikofaktor für Demenz (13). Ursächlich sind Veränderungen des peripheren Hörorgans als auch des zentralen auditorischen Systems. Es ist entsprechend naheliegend, dass im Rahmen einer optimalen hörrehabilitativen Therapie beide Bereiche zu berücksichtigen sind (8). Diese kurze Übersicht soll die wichtigsten Aspekte der Altersschwerhörigkeit beleuchten und insbesondere auf verschiedene therapeutische Massnahmen eingehen.

According to the WHO, it can be assumed that around 1.5 billion people worldwide are affected by hearing impairment. Hearing loss is therefore considered the most common sensory impairment in humans. With advancing age, the statistical probability of suffering from hearing loss increases significantly. Consequences of limited hearing and communication ability can include social isolation, loss of autonomy and even depression. Hearing loss is also considered an important modifiable risk factor for dementia. The causes are changes in the peripheral as well as in the central auditory system. It is therefore obvious that both ambits must be taken into account as part of optimal hearing rehabilitation therapy. This short overview is intended to shed light on the most important aspects of age-related hearing loss and, in particular, to address various therapeutic options.

Key Words: hearing impairment, hearing loss, hearing rehabilitation therapy

Grundlagen des Hörens

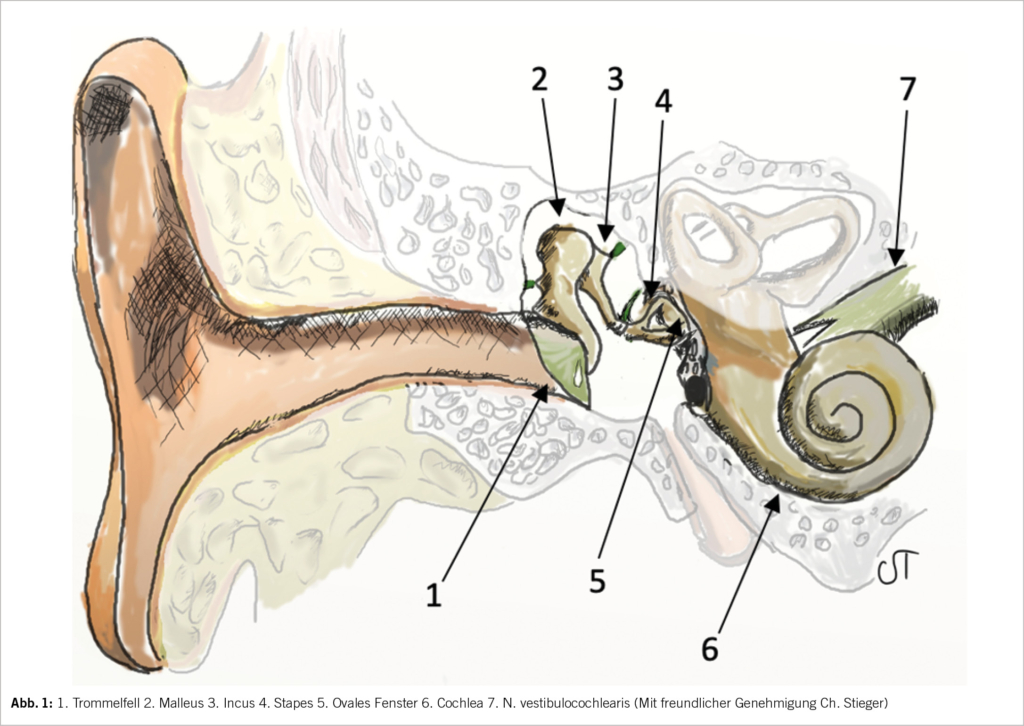

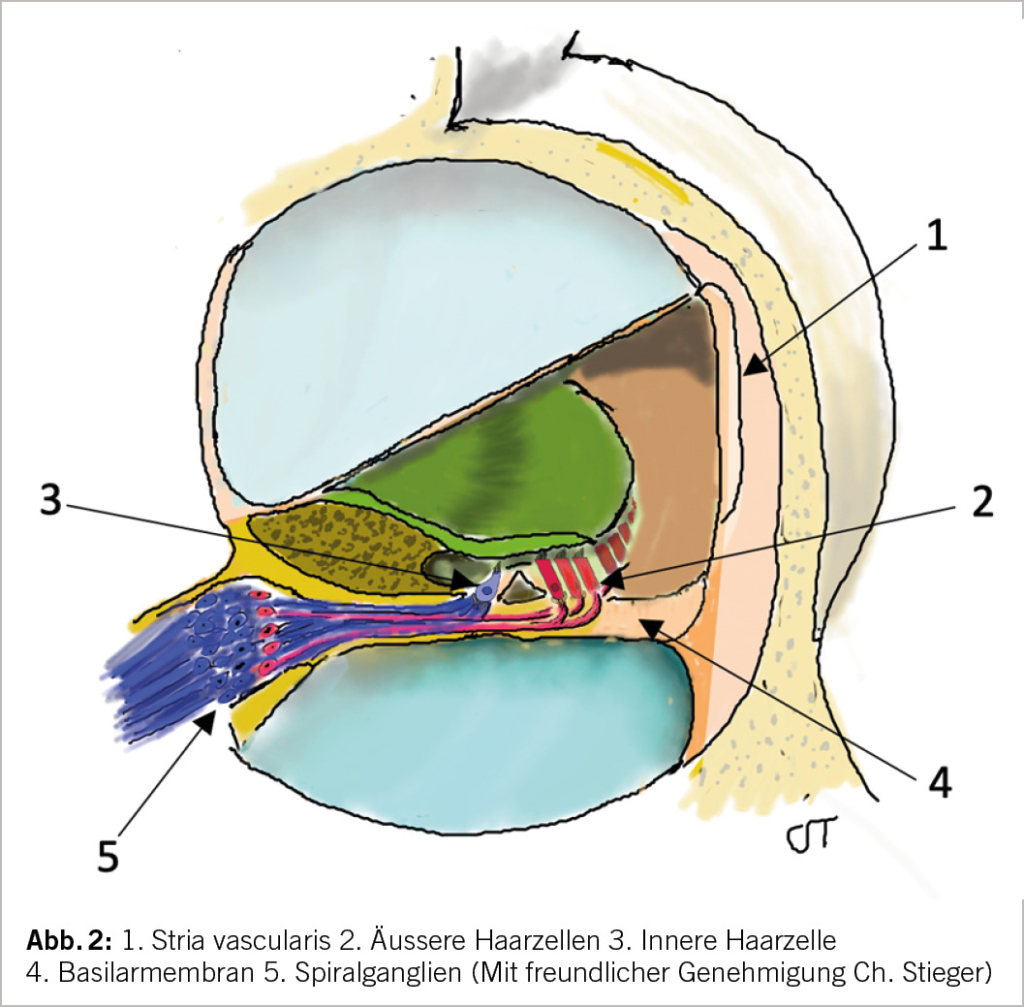

Damit ein akustisches Ereignis bewusst wahrgenommen werden kann, müssen Schalldruckwellwellen auf das Trommelfell treffen und dieses in Schwingung versetzen. Anschliessend übertragen die Ossikel im Mittelohr das Schallsignal auf die Fussplatte des Steigbügels. Dies gelingt, da der Hammer fest mit dem Trommelfell in Kontakt steht. Im Mittelohr wird die akustische Information nicht nur weitergeleitet, sondern auch verstärkt. Die Steigbügelfussplatte ist über das ovale Fenster mit dem Innenohr verbunden, welches mit Flüssigkeit gefüllt ist (Abb. 1). Durch die Vibration der Stapesfussplatte werden Druckwellen im Innenohr erzeugt, die entsprechend der Tonhöhe an einer spezifischen Stelle im Innenohr zur Auslenkung der Basilarmembran führen. Auf der Basilarmembran liegt das Corti-Organ, in welchem die Hörsinneszellen (Haarzellen) eingebettet sind (Abb. 2). Durch die Auslenkung der Basilarmembran können in den Haarzellen Aktionspotenziale generiert werden, sodass der initial physikalische Reiz der akustischen Schwingung in ein neurales Signal transformiert wird. Das Aktionspotenzial wird im weiteren Verlauf über den VIII Hirnnerven an die Hörzentren im Stammhirn geleitet und von dort weiter an den auditorischen Kortex, wo die bewusste Hörwahrnehmung stattfindet (15). Vom auditorischen Kortex aus werden neuronale Impulse in ein Netzwerk aus höheren Hirnregionen weitergeleitet, die beim Hören von gesprochener Sprache relevante akustische Informationen aus dem akustischen Signal extrahieren und interpretieren, sodass man den Inhalt eines Satzes verstehen kann (9).

Ursachen der Altersschwerhörigkeit

Die Ätiologie der Altersschwerhörigkeit ist a.e. als multifaktorielles Geschehen anzunehmen. In epidemiologischen Studien konnte z.B. eine starke Assoziation mit Diabetes mellitus, Adipositas, Rauchen und anderen kardiovaskulären Risikofaktoren gesehen werden, eine Kausalität ist allerdings nicht belegt. Als weitere Risikofaktoren gelten anhaltende oder repetitive Lärmexposition. Auch genetische Faktoren scheinen für die Anfälligkeit gegenüber Lärmtraumata als auch generell für die Schwerhörigkeit im Alter eine Rolle zu spielen (3).

Bereits vor rund 30 Jahren gab es Bestrebungen, morphologische Veränderungen des peripheren Hörorganes, welche für die Altersschwerhörigkeit verantwortlich sind, nachzuweisen. Aufgefallen waren dabei 4 Hauptschädigungsorte. Pathologische Prozesse konnten im Cortiorgan objektiviert werden, ebenso fiel eine Reduktion von Neuronen der peripheren und zentralen Hörbahn auf. In einigen Fällen konnten Verdickungen und Kalzifikationen der Basilarmembran aufgezeigt werden, wodurch deren Schwingungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Als häufigste Schädigung wurde allerdings eine Atrophie der Stria vascularis angesehen, die eine zentrale Bedeutung für die Innenohrhomöostase hat (5).

Jüngere Arbeiten konnten auf molekularer Ebene zeigen, dass hypoxische und ischämische Prozesse ebenso wie oxidativer Stress oder mitochondriale Mutationen eine Rolle zu spielen scheinen (8). Zudem ist davon auszugehen, dass es im Alter zunehmend zu Störungen in der Signalübertragung zwischen Nervenzellen kommt, dies im Sinne von cochleären Synaptopathien. Für diese Art von Veränderungen scheint das konventionelle Reintonaudiogramm aber leider oft wenig sensitiv zu sein. Die Auswirkungen lassen sich wahrscheinlich viel eher mit einer Testung des Sprachverstehens im Störlärm erfassen (12).

Nicht nur im peripheren Hörorgan, sondern auch im zentralen auditorischen System sind Veränderungen im Alter nachweisbar. So gehört zum normalen Alterungsprozess eine Abnahme der Dichte von Neuronen und Synapsen sowie eine Ausdünnung der weissen Substanz im auditorischen Pfad des Hirnstamms, in kortikalen auditorischen Arealen und in temporalen und frontalen Netzwerken des Gehirns, die für die Verarbeitung von gesprochener Sprache rekrutiert werden (6, 16). Diese strukturellen Veränderungen im zentralen Hörsystem gehen mit einer Abnahme der Qualität der Verarbeitung von akustischen Signalen einher. Um diese Verschlechterung in der auditorischen Verarbeitung auszugleichen, reagiert das Gehirn von älteren Personen anders auf akustische Reize als junge Menschen. In besonders komplexen Hörsituationen, wie z.B. beim Sprache verstehen im Störgeräusch, werden zusätzlich zu den auditorischen Netzwerken auch motorische Sprachareale aktiviert, um unklare, verschwommene oder fehlende Abschnitte in einem Sprachsignal zu kompensieren (1). Gleichzeitig werden präfrontale oder parietale Regionen im Gehirn rekrutiert, die nicht als Teil des Hör- und Sprachnetzwerkes gelten. Die aktuelle Forschung geht davon aus, dass diese «kognitiven» Regionen in ungünstigen Hörsituationen das Arbeitsgedächtnis und das phonologische Gedächtnis unterstützen und so den Verlust der auditorischen Verarbeitung zu einem gewissen Grad ausgleichen (7, 20). Womöglich geht diese zusätzliche Anstrengung des Gehirns aber mit subjektiv wahrnehmbarer Anstrengung und Ermüdung einher.

Abklärung

Die ärztliche Hörabklärung beginnt üblicherweise mit der genauen Erhebung der Krankheitsgeschichte, wobei die Patienten meist über einen bilateralen Hörverlust berichten. Da die Beeinträchtigung typischerweise langsam progredient verläuft, fallen den Betroffen als Erstsymptom oft Probleme beim Sprachverstehen auf, insbesondere in schwierigen akustischen Situationen so z.B. im Störschall oder in Räumen mit Nachhall. Das reduzierte Sprachverstehen kann begleitet sein von einem Ohrgeräusch (Tinnitus). Ebenso berichten die Betroffenen teilweise über einen akzelerierten Lautheitsanstieg (Rekruitment). Bei zusätzlicher Angabe von weiteren Ohrsymptomen wie Schwindel, Ohrsekretion (Otorrhoe) oder Schmerzen ist an eine andere Ursache oder an Komorbiditäten zu denken. Da ältere Menschen gehäuft aufgrund von verschiedenen Grundleiden unter einer Dauermedikation stehen, ist es insbesondere in dieser Altersgruppe wichtig, zu überprüfen, ob Präparate mit möglicher hörschädigender Wirkung eingenommen werden so z.B. Schleifendiuretika, Zytostatika, Malariamittel (Chinin) oder gewisse Antibiotika v.a. Aminoglykoside.

Damit eine Pathologie im Bereich des äusseren Gehörgangs (z.B. Ceruminalpfropf) und des Trommelfells ausgeschlossen werden kann, erfolgt bei jeder Hörabklärung eine Ohrmikroskopie. Bei einer alleinigen Altersschwerhörigkeit sind hier keine pathologischen Befunde zu erwarten. Im Stimmgabelversuch ist von einem mittigen Weber-Test und einem beidseits positiven Rinne-Test auszugehen.

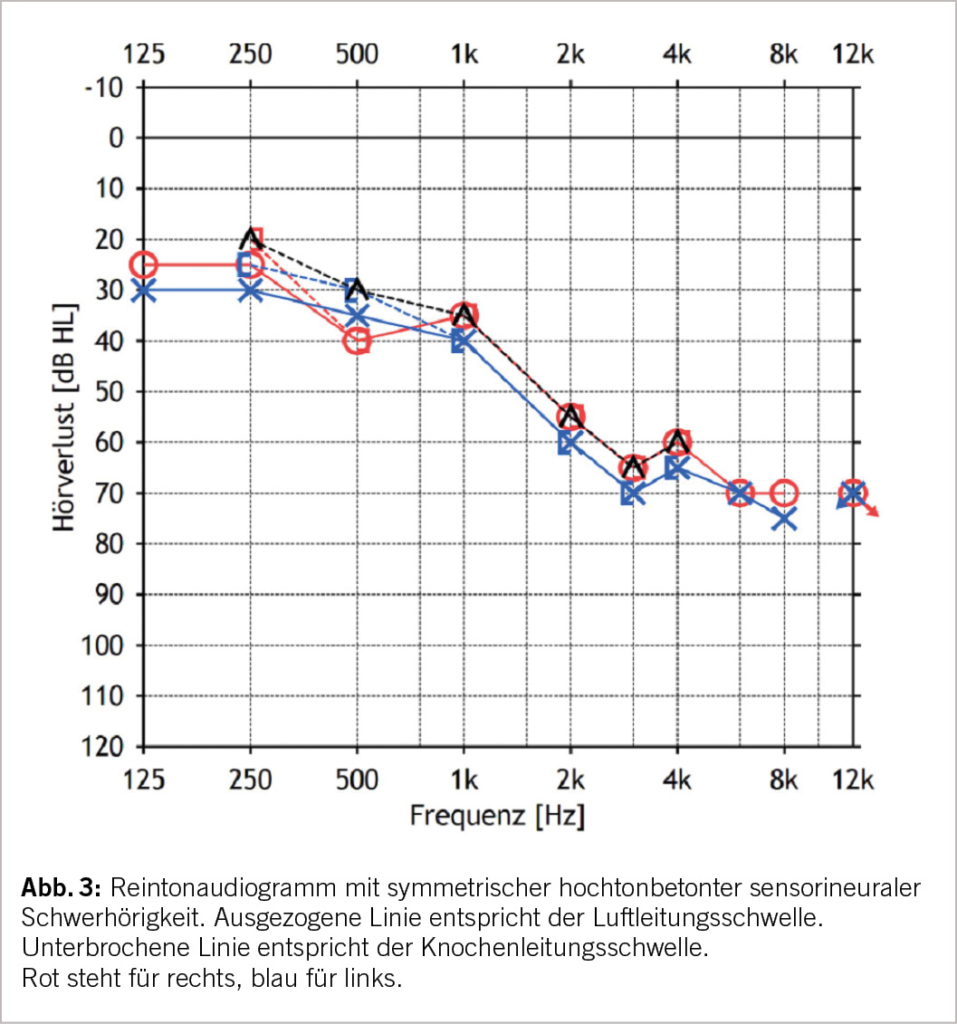

Als orientierende Hörprüfung können anschliessend auch Flüsterzahlen getestet werden. Zur genaueren Evaluation ist ein Reintonaudiogramm aber unerlässlich. Hierbei findet sich typischerweise eine hochtonbetonte, symmetrische, sensorineurale Schwerhörigkeit beidseits (Abb. 3). Im deutschen Sprachraum wird zur Testung der Sprachverständlichkeit in Ruhe am häufigsten der Freiburger Sprachtest verwendet, welcher ein- und zweisilbige Worte testet. Bei der Altersschwerhörigkeit ist häufig eine Diskrepanz zwischen Ein- und Zweisilber zu sehen. Die Zahlenwörter (Zweisilber) werden im Verhältnis zu den Einsilbern relativ gut verstanden. Dies kann mindestes partiell mit dem typischen Hochtonverlust bei der Altersschwerhörigkeit erklärt werden. Für das Verstehen von Zahlen genügen oft die vokalistischen tieffrequenten Anteile, wohingegen für das Verstehen von Einsilbern die Konsonanten mit ihren hochfrequenten Spektralanteilen zentral sind.

Wie weiter oben beschrieben, haben ältere Menschen häufig Probleme mit dem Sprachverstehen im Störlärm. Dies hat nicht primär mit dem Frequenzverlauf der Hörstörung zu tun, sondern hängt v.a. auch mit reduzierten kognitiven Fähigkeiten und einer reduzierten zeitlichen Verarbeitung zusammen. Sprachtests (z.B. Basler Satz-Test), die das Verstehen im Störschall untersuchen, prüfen so neben dem peripheren Hörorgan auch zentrale Anteile des auditorischen Systems (22). Eine Schichtbildgebung ist bei einem typischen klinischen und audiometrischen Befund, wie oben dargestellt, nicht indiziert. Falls die Hörkurve aber asymmetrisch verlaufen sollte oder noch zusätzliche Symptome bestehen wie z.B. ein pulssynchroner Tinnitus, ist ein bilddiagnostischer Ausschluss einer retrocochleären Pathologie oder einer Gefässmalformation sinnvoll (5, 14).

Therapiemöglichkeiten

Im Gegensatz zu Amphibien, Vögeln und Fischen ist die natürliche Regeneration von beschädigten Haarzellen bei Säugetieren nicht möglich (2). Aufgrund stetiger Forschung hat das Verständnis für die Biologie des Innenohres wohl kontinuierlich zugenommen, dennoch ist es bis dato nicht gelungen, medikamentös den Hörverlust im Alter wieder herzustellen. Im Rahmen von Studien werden aktuell Präparate eingesetzt, die v.a. den oxidativen Stress auf die inneren Haarzellen als auch die Apoptose positiv beeinflussen sollen. (3).

Zur Kompensation der reduzierten Leistungsfähigkeit des Innenohrs werden bei leicht- und mittelgradigen sensorineuralen Schwerhörigkeiten in erster Linie Hörgeräte eingesetzt, welche das ankommende Schallsignal verstärken. In Abhängigkeit von deren Bauformen unterscheidet man im Wesentlichen zwischen einem Im-Ohr-Hörgerät und einem Hinter-dem-Ohr Hörgerät (14). Nimmt die Hörminderung zu, bringen Hörgeräte ab einer gewissen Ausprägung keinen suffizienten Nutzen mehr für die Betroffenen. Die Cochlea Implantation stellt dann die einzige Möglichkeit dar, akustische Signale ausreichend wahrzunehmen und insbesondere Sprache wieder zu verstehen. Hierzu wird in einer ca. 90-minütigen Operation eine Elektrode ins Innenohr eingebracht, welche die Spiralganglien des Hörnervens unter Umgehung der dysfunktionalen Haarzellen, stimulieren kann (2, 4). Ältere Patientinnen und Patienten erreichen im Durchschnitt im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen mit einem Cochlea-Implantat ein gleich gutes Sprachverständnis in Ruhe. Beim Sprachverstehen im Störlärm schneiden sie etwas schlechter ab (11). Aus gesundheitsökonomischer Sicht ist auch erwähnenswert, dass bei hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit oder Taubheit eine einseitige Cochlea-Implantation bis ins höchste Alter ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis zeigt, als eine nicht suffiziente Versorgung mit Hörgeräten. Die Cochlea-Implantation ermöglicht eine nachgewiesene Verbesserung der Lebensqualität bis ins hohe Alter (10, 19).

Ergänzend zu den Massnahmen der peripheren Hörverbesserung gibt es immer mehr wissenschaftlich entwickelte und überprüfte Trainingsprotokolle, die auditorisch-kognitive Fähigkeiten trainieren und so das zentrale auditorische System anregen (18). Bisher wurden aber vor allem simple und einseitige Trainings angeboten, die beispielsweise nur auf die Verarbeitung von Tonhöhen oder Tonlängen aufbauten. In solchen Verfahren werden beispielsweise einer Patientin zwei Töne vorgespielt und sie muss dann entscheiden, welcher eine höhere Tonhöhe hat. Diese grundlegende auditorische Funktion verschiedene Tonhöhen zu unterscheiden, lässt sich aber nicht einfach auf die Verarbeitung von Sprache übertragen. Das heisst es gibt wenig «Transfer» zu kommunikativen Alltagssituationen, auch wenn man in der Übung mit der Zeit besser wird. Sprache ist ein viel komplexeres Signal als sogenannte Sinustöne, die in der Natur eigentlich nicht vorkommen. Neue adaptive und personalisierte Trainings, die ausserdem eine spielerische Komponente besitzen und sich auf natürliche gesprochene Sprache in erschwerten Hörsituationen in alltagsnahen Situationen fokussieren, zeigen deswegen viel grössere Erfolge. Verschiedene Trainingsansätze können je nach Grad an Hörverlust und kognitiven Fähigkeiten der Personen gewählt werden mit Fokus beispielsweise auf das Trainieren von kognitiven Fähigkeiten in Kommunikationssettings (sog. auditory cognitive training; ACT) oder die bessere Nutzung von visuellen Sprachinformationen im Gesicht von Sprechern (17) (Abb. 4). In der Forschung an der Universität Zürich (unter der Leitung von Prof. Giroud) werden ausserdem weitere Verfahren entwickelt und getestet, wie zum Beispiel Trainings in der virtuellen Realität oder Gehirnstimulation.

Diese neue Generation an Trainings basiert oft auf Kommunikationssituationen, die für ältere Personen relevant sind, wie zum Beispiel in Dialogsituationen zu kommunizieren während man sich in einem lauten Restaurant befindet. Die Schwierigkeit ist, sich nur auf einen Sprecher konzentrieren zu können und alle restlichen Personen und Geräusche zu ignorieren. Solche Alltagssituationen erfordern aufmerksames Zuhören, die Verarbeitung von und die Interpretation der gesprochenen Sprache, sowie kognitive Fähigkeiten wie die verarbeitete Information im Gedächtnis behalten und eine Antwort auf eine Frage des Sprechers vorbereiten. Ein wissenschaftlich validiertes Trainingsprogramm für (Schweizer)deutsch ist bereits über www.lippenlesen.ch von Pro Audito Schweiz erhältlich, die führende Anlaufstelle für Menschen mit Hörbeeinträchtigung in der Schweiz (17).

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Universitätsspital Basel

Hals-Nasen-Ohren-Klinik

Petersgraben 4

4031 Basel

Forschungsgruppe Neurowissenschaften der Sprache und des Hörens

Universität Zürich

Institut für Computerlinguistik

Andreasstrasse 15

8050 Zürich

Die Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Im Alter sind viele Menschen von einer Hörminderung betroffen. Auswirkungen hat dies nicht nur auf die generelle Lebensqualität, sondern insbesondere auch auf psychosoziale und kognitive Funktionen.

◆ Typischerweise verläuft die Altersschwerhörigkeit langsam progredient und ist beidseits etwa gleich ausgeprägt. Ursächlich sind dabei nachweisbare Veränderungen sowohl im peripheren Hörorgan, als auch im zentralen auditorischen System.

◆ Wenn aufgrund der Ausprägung der Hörminderung qualitativ hochwertige Hörgeräte keinen relevanten Nutzen mehr bringen können, ist die Evaluation eines Cochlea Implantates bis ins hohe Alter sinnvoll.

◆ Neben den technischen Hörsystemen gibt es auch neue Therapiemöglichkeiten, um das zentrale auditorische System zu stimulieren, wie z.B. Lippenlese- oder alltagsnahe Kommunikationstrainings.

1. Alain C, Du Y, Bernstein LJ et al. (2018) Listening under difficult conditions: An activation likelihood estimation meta-analysis. Hum Brain Mapp 39:2695-2709

2. Carlson ML (2020) Cochlear Implantation in Adults. N Engl J Med 382:1531-1542

3. Cunningham LL, Tucci DL (2017) Hearing Loss in Adults. N Engl J Med 377:2465-2473

4. Dalbert A, Röösli C, Kleinjung T et al. (2021) Cochlea-Implantation. Swiss Medical Forum 21:474-478

5. Fischer N, Weber B, Riechelmann H (2016) [Presbycusis – Age Related Hearing Loss]. Laryngorhinootologie 95:497-510

6. Giroud N, Hirsiger S, Muri R et al. (2018) Neuroanatomical and resting state EEG power correlates of central hearing loss in older adults. Brain Struct Funct 223:145-163

7. Giroud N, Keller M, Meyer M (2021) Interacting effects of frontal lobe neuroanatomy and working memory capacity to older listeners’ speech recognition in noise. Neuropsychologia 158:107892

8. Hesse G, Eichhorn S, Laubert A (2014) [Hearing function and hearing loss in the elderly]. HNO 62:630-639

9. Hickok G, Poeppel D (2007) The cortical organization of speech processing. Nat Rev Neurosci 8:393-402

10. Laske RD, Dreyfuss M, Stulman A et al. (2019) Age Dependent Cost-Effectiveness of Cochlear Implantation in Adults. Is There an Age Related Cut-off? Otol Neurotol 40:892-899

11. Lenarz M, Sonmez H, Joseph G et al. (2012) Cochlear implant performance in geriatric patients. Laryngoscope 122:1361-1365

12. Liberman MC, Kujawa SG (2017) Cochlear synaptopathy in acquired sensorineural hearing loss: Manifestations and mechanisms. Hear Res 349:138-147

13. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A et al. (2020) Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet 396:413-446

14. Lohler J, Cebulla M, Shehata-Dieler W et al. (2019) Hearing Impairment in Old Age. Dtsch Arztebl Int 116:301-310

15. Probst R, Grevers G, Iro H (2008) Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Georg Thieme Verlag KG

16. Profant O, Skoch A, Balogova Z et al. (2014) Diffusion tensor imaging and MR morphometry of the central auditory pathway and auditory cortex in aging. Neuroscience 260:87-97

17. Schmitt R, Meyer M, Giroud N (2023) Improvements in naturalistic speech-in-noise comprehension in middle-aged and older adults after 3 weeks of computer-based speechreading training. NPJ Sci Learn 8:32

18. Stropahl M, Besser J, Launer S (2020) Auditory Training Supports Auditory Rehabilitation: A State-of-the-Art Review. Ear Hear 41:697-704

19. Tang L, Thompson CB, Clark JH et al. (2017) Rehabilitation and Psychosocial Determinants of Cochlear Implant Outcomes in Older Adults. Ear Hear 38:663-671

20. Wong PC, Jin JX, Gunasekera GM et al. (2009) Aging and cortical mechanisms of speech perception in noise. Neuropsychologia 47:693-703

21. World, Health, Organization (2021) World report on hearing.

22. Zust H, Tschopp K (1993) Influence of context on speech understanding ability using German sentence test materials. Scand Audiol 22:251-255

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 11

- November 2023