- Der Wandel in der Schilddrüsenchirurgie

Die Schilddrüsenchirurgie hat sich dank chirurgischer Pioniere wie Billroth, Kocher und Halsted zu einer der sichersten Operationen entwickelt. Obwohl der offene vordere Halszugang immer noch als Goldstandard gilt, wurden in den letzten Jahrzehnten neue Techniken entwickelt, um das kosmetische Resultat und die Zufriedenheit der Patienten zu verbessern. Der aktuell vielversprechendste Ansatz ist der transorale endoskopische Schilddrüsenzugang (TOETVA), der es ermöglicht, das Organ ohne sichtbare Narben und mit ähnlichen Komplikationsraten wie bei der offenen Chirurgie zu resezieren. Dieser Ansatz ist jedoch einer selektionierten Patientenpopulation vorbehalten und erfordert eine optimale Schulung des chirurgischen Teams sowie ein Umfeld, bei der die Sicherheit des Patienten an oberster Stelle steht.

Thyroid surgery has come a long way and thanks to surgical pioneers such as Billroth, Kocher and Halsted, has become one of the safest surgical procedures. Although the open anterior cervical approach is still considered gold standard, many novel techniques have developed in the last century to improve cosmesis and patient satisfaction. The most promising approach is the transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA), which allows to perform a thyroidectomy without visible scars and similar complication rates as in open surgery. However, this approach is reserved for a highly selected patient population and requires optimal training of the surgical team and a setting which will put patient’s safety as a priority.

Key words: istory, thyroid surgery, thyroid cancer, transoral, transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach

Ein Rückblick

Während Erkrankungen der Schilddrüse erstmalig in chinesischen Schriften von 2700 v. Chr. erwähnt werden, scheinen die ersten Therapieansätze durch die Einnahme von iodhaltigem Seetang eher konservativer Natur gewesen zu sein. Nur seltene, ungenaue Berichte operativer Methoden aus Persien, dem alten Rom und Byzanz folgten. Es dauerte bis 952 n. Chr. als der berühmte maurische Chirurg Ali Ibn Abbas, genannt Albucasis, seine Erfahrung zur Operation an der Schilddrüse niederschrieb und zu verstehen schien, dass die Blutungskontrolle einen signifikanten Erfolgsfaktor darstellte. Unter Sedation mit Opium, Umbinden eines Sackes um den Nacken zum Auffangen von Blut und Anwendung heisser Eisen dokumentierte er die erste erfolgreiche Thyroidektomie. 1170 nahm Roger Frugardi, ein prominenter Vertreter der Salerno Schule, diese Kenntnisse auf und fügte ätzende Substanzen zur Hämostasekontrolle zu. Dieses Wissen trug er in «Practica chirurgiae» zusammen, welches zum bedeutendsten chirurgischen Lehrbuch des 13. und 14. Jahrhunderts wurde. Ein kirchliches Verbot jeglicher chirurgischer Praktiken durch gelehrte Mediziner und Kleriker hatte jedoch zur Folge, dass die Chirurgie zunehmend in die Hände ungelehrter Bader abglitt. Fortan wurden Dissektionen mit den Fingern durchgeführt und Gewebe mit Fingernägeln herausgekratzt. Patienten verbluteten oder starben an Asphyxie, Infektionen und Luftembolien. Trotz Wiederaufnahme der Operation durch gelehrte Mediziner im 18. Jahrhundert blieben die Resultate mit einer geschätzten Mortalitätsrate von über 40% katastrophal. Als Konsequenz wurden Operationen an der Schilddrüse durch die französische Akademie der Medizin 1850 gänzlich verboten (siehe Kasten).

Der Beginn der modernen Schilddrüsenchirurgie

Mitte des 19. Jahrhunderts führten Fortschritte in Anästhesie, Antisepsis, das zunehmende Verständnis der physiologischen Zusammenhänge und Benutzung effektiver chirurgischer Instrumente zu einer Evolution im gesamten Spektrum der Chirurgie. Vor allem die Einführung hämostatischer Klemmen erlaubte die sichere Versorgung von Gefässen und damit die Blutungskontrolle. Diese Fortschritte bedeuteten den Wendepunkt in der Schilddrüsenchirurgie und erlaubten prominenten Vertretern wie Theodor Billroth, Thomas Kocher, William Halsted oder Charles Mayo nicht nur die Mortalität zu reduzieren, sondern auch relevante Nebenwirkungen und Komplikationen dieser Eingriffe zu erkennen. Während Theodor Billroth erste Serien mit Mortalitätsraten von 8% publizierte, gelang es seinem Schüler Theodor Kocher diesem Fach bis heute seinen andauernden Stempel aufzudrücken. Damals Ordinarius für Chirurgie an der Universität Bern, konnte er in 5000 Schilddrüsenoperationen die Mortalität auf 0.5% senken. Während Billroth als zusätzliche Komplikation hauptsächlich die postoperative Tetanie beobachtete, beschrieb Kocher vor allem die «Cachexia strumipriva», ein fatales Krankheitsbild, welches durch das komplette Fehlen der Schilddrüsenhormone nach Thyroidektomie verursacht wurde. Aus diesem Grund führte er das Konzept der partiellen Thyroidektomie bei benignen Erkrankungen ein und erhielt für sein Lebenswerk als bis jetzt einziger Chirurg 1909 den Nobelpreis für Medizin. Der amerikanische Chirurg Halsted, welcher Billroth und Kocher oft in Europa besuchte, konnte immense Fortschritte beim Erhalt der Nebenschilddrüsen und somit der Senkung der postoperativen Tetanie erzielen. Zudem trug er zusammen mit seinem Landsmann Charles Mayo und anderen dazu bei, dass die Thyroidektomie auch als Therapieoption bei Thyreotoxikose anerkannt wurde.

Das 20. und 21. Jahrhundert

Diese Verbesserungen der Sicherheit und Effektivität in der Schilddrüsenchirurgie wurden im 20. Jahrhundert von zahlreichen weiteren medizinischen und diagnostischen Innovationen begleitet. Neben der Einführung von Thyreostatika bei Thyreotoxikose und der Radiojodtherapie, läuteten Verbesserungen der Diagnostik mit Szintigraphie, CT/MRI, Ultraschall und Feinnadelaspirationszytologie zur Dignitätsbestimmung das moderne Zeitalter der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen ein. Daneben sorgten technische Neuheiten im Operationssaal für eine weitere Senkung der perioperativen Morbidität: Hämostatische Instrumente mit Hochfrequenzstrom oder Ultraschall verkürzten die Operationsdauer, das intraoperative Neuromonitoring (IONM) vereinfachte die Identifikation und somit Schonung des Reccurensnerven und die Entdeckung von Autofluoreszenz der Nebenschilddrüsen verbesserte die intraoperative Sichtbarkeit der Epithelkörperchen.

Zusammen mit der Retransplantation akzidentell entfernter Nebenschilddrüsen konnte so die Inzidenz des postoperativen Hypoparathyreoidismus deutlich gesenkt werden. Ein weiterer Meilenstein war das zunehmende Verständnis molekularbiologischer und physiologischer Zusammenhänge gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Dies erlaubte den Einsatz genetischer Tests zur Diagnosestellung (z. B. RET Oncogene bei MEN Syndrom) und Dignitätsbestimmung suspekter Schilddrüsenknoten. Basierend auf den identifizierten Mutationen, konnten nun personalisierte Therapien zur Behandlung hochmaligner Schilddrüsenkarzinome im adjuvanten und neoadjuvanten Setting eingesetzt werden.

Die minimal invasive Schilddrüsenchirurgie

Obwohl der anteriore Zugang am Hals über den Kocher’schen Kragenschnitt bis heute als Goldstandard gilt, setzten mit dem Aufkommen der laparoskopischen Chirurgie in den 80er und 90er-Jahren auch in der Schilddrüsenchirurgie Bestrebungen ein, das operative Trauma zu reduzieren und das kosmetische Resultat gleichzeitig zu verbessern.

Minimal invasiver zervikaler Zugang

Der italienische Chirurg Paulo Miccoli entwickelte in den späten 90er-Jahren die minimal invasive video-assistierte Thyroidektomie (MIVAT). Diese Methode nutzte die Vorteile der 20fachen endoskopischen Vergrösserung und ermöglichte, mit speziell entwickelten feinen Instrumenten die Schnittgrösse am Hals auf 2cm zu reduzieren. Obwohl sich die MIVAT weltweit schnell verbreitete, war die Lernkurve zum Erlernen der Technik steil und die Operation aufwändig. Zudem unterschied sich das kosmetische Resultat nur in Bezug auf die Schnittlänge aber nicht auf die Lokalisation.

Extrazervikale Zugänge

Obwohl die Narben am Hals meist unproblematisch heilen, nehmen 20% der Patienten auch nach Jahren diese weiterhin als störend wahr. Zehn Prozent ziehen sogar eine Narbenrevision in Betracht, um das kosmetische Resultat zu verbessern. Da in asiatischen Ländern Narben am Hals als stigmatisierend gelten, entwickelte sich dort der Trend, die Zugänge nach extrazervikal zu verlegen (z.B. axillär, um die Brustwarze, infraklavikulär, oder retroaurikulär) und die Operation endoskopisch oder roboter-gestützt durchzuführen. Obwohl die zervikale Narbe gänzlich vermieden werden konnte, kamen neben der steilen Lernkurve und hohen Kosten neue Komplikationen (Verletzung des Plexus brachialis, der Karotiden, und Jugularvenen) dazu, die auf die langen, ungewohnten Dissektionswege zum Hals zurückzuführen waren. Zudem konnten die Resultate von Studien aufgrund des unterschiedlichen Patientengutes (BMI, Körperbau, Schilddrüsen- und Tumorgrössen, Pathologien) nicht auf die westliche Population übertragen werden, weswegen die Anwendbarkeit dieser Techniken bei uns noch fraglich ist.

Transorale Schilddrüsenchirurgie

Definition

Um chirurgische Narben gänzlich zu vermeiden, entstand das Konzept der NOTES (Natural orrifice transluminal endoscopic surgery). Hierbei werden Inzisionen in natürliche Körperöffnungen gelegt, was in verschiedenen Gebieten der Viszeralchirurgie bereits Anwendung findet (Cholezystektomien, Sigmaresektionen, etc). In der Schilddrüsenchirurgie kamen die ersten exzellenten Resultate der «TransOral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA)» 2016 aus Thailand. Diese wurden kurz darauf auch im Westen repliziert, weswegen sich der transorale Zugang weltweit mehr und mehr verbreitete.

Technik

Bei der TOETVA werden 3 kleine Schnitte an der Innenseite der Lippe vorgenommen, um 3 Trokare einzubringen. Mithilfe des gewöhnlichen laparoskopischen Instrumentariums wird nun ein Raum unter der Haut des Halses geschaffen, die gerade Halsmuskulatur gespalten und die Schilddrüse dargestellt. Dank der Vergrösserung durch die endoskopische Optik, können kritische Strukturen wie der Recurrensnerv und die Nebenschilddrüsen sicher dargestellt und geschont werden. Die Bergung des Präparates findet je nach Grösse entweder durch den Mund oder über einen nicht sichtbaren kleinen Schnitt hinter dem Ohr statt (TOVARA).

Voraussetzungen

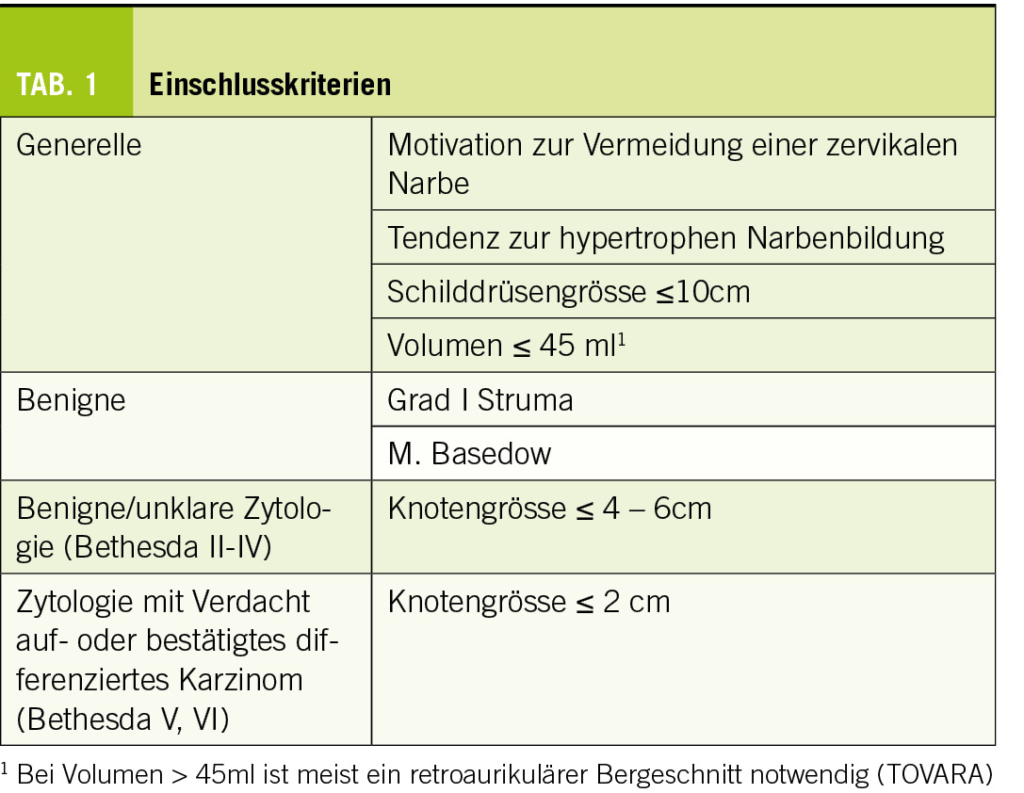

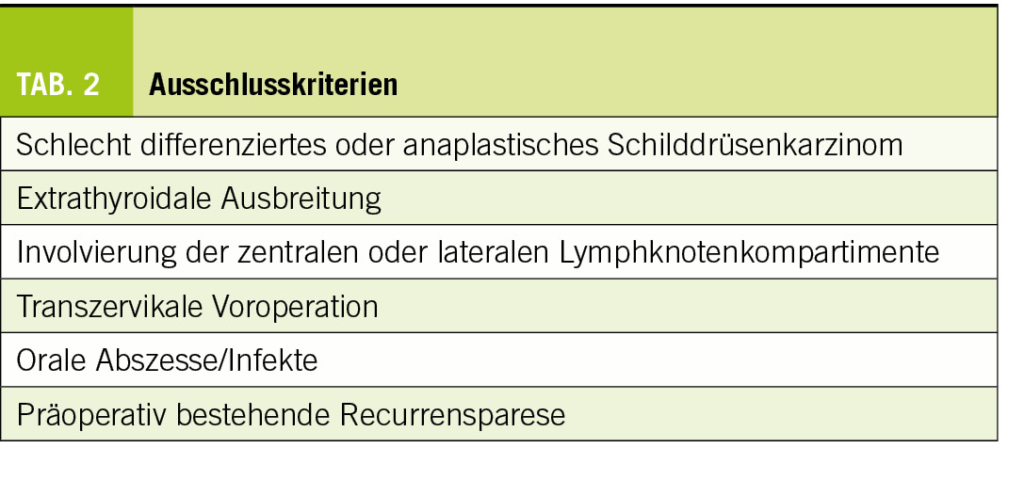

Es wird geschätzt, dass bei Anwendung aktueller Richtlinien, über 40% aller Patienten/innen, welche eine Operation an der Schilddrüse oder Nebenschilddrüse benötigen, für ein transorales Verfahren in Frage kommen. Dazu zählen Patienten/innen mit hypertropher Narbenbildung oder solche, die eine sichtbare Narbe vermeiden möchten. Bei der hochselektiven Patientenauswahl spielen zudem die Morphologie des Kinnbereiches und des Halses sowie die Pathologie und Grösse der Schilddrüse eine entscheidende Rolle (Tab. 1 & 2). Die Ein- und Ausschlusskriterien variieren zurzeit noch und hängen oft von der Erfahrung des jeweiligen Chirurgen ab. Dieser benötigt, um die Methode erfolgreich und sicher anwenden zu können, exzellente Kenntnisse in der konventionellen Schilddrüsenchirurgie und Anatomie des Halses, sowie die Unterstützung eines eingespielten OP Teams. Empfohlen werden zudem Kadaverkurse und Aufsicht durch erfahrene transorale Chirurgen zu Beginn der Lernkurve, welche sich je nach Publikation und Institution auf 11 Fälle beläuft.

Neue Technik, neue Komplikationen?

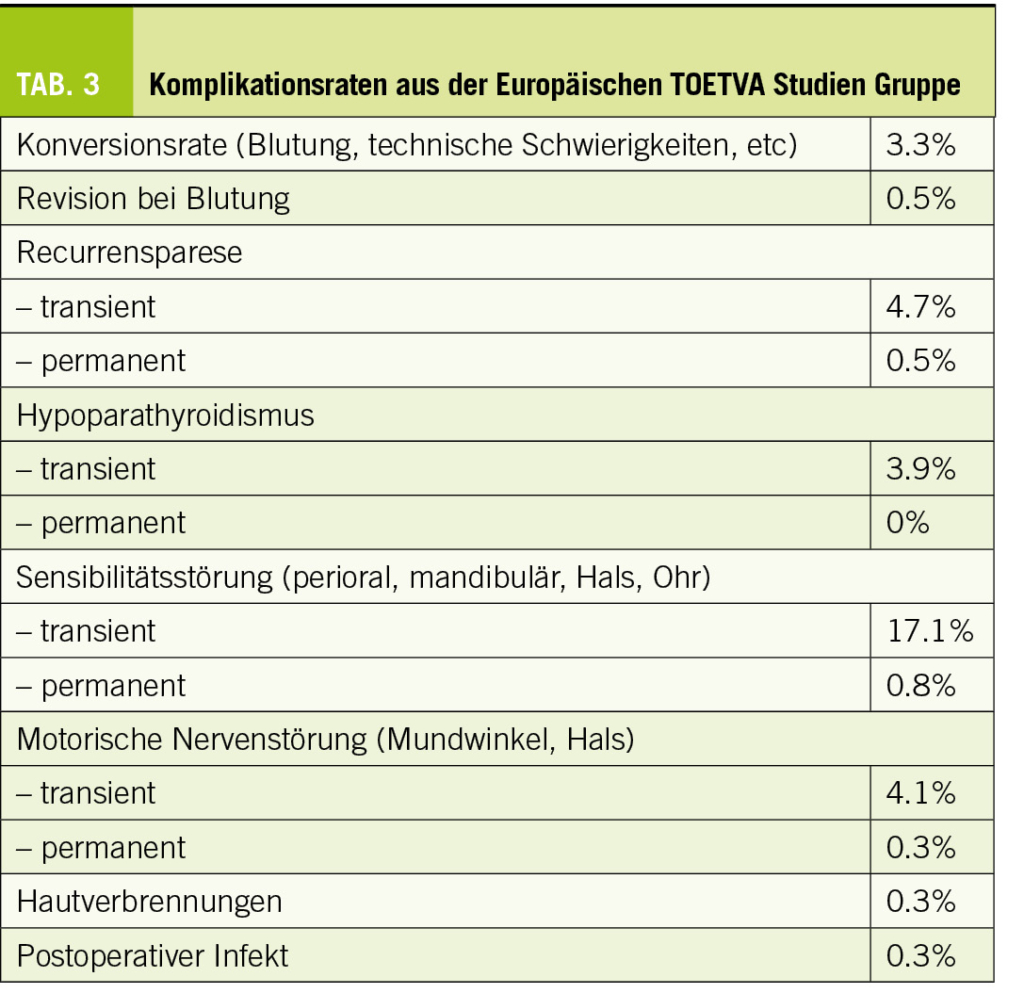

Zu den eingriffsspezifischen Komplikationen gehören die Verletzung des N. mentalis, Hautverletzungen von innen bei der Dissektion über das Kinn und Einrisse der Mundschleimhaut. Es zeigt sich aber, dass durch eine Anpassung der Trokarposition die Inzidenz dieser Komplikationen deutlich vermindert werden kann und bleibende Schäden nur im Ausnahmefall vorkommen. Das Auftreten von klassischen Komplikationen (Recurrensparese, Hypoparathyroidismus, Blutung, Infektion) ist mit der Häufigkeit bei offenen Operationen vergleichbar (Tab. 3). Beim postoperativen Hypoparathyroidismus scheinen die Resultate nach transoralem Zugang sogar besser zu sein. Interessanterweise sind die Infektionsraten trotz «sauber-kontaminierter» Mundhöhle vernachlässigbar und die Wundheilung in der Regel nach 24 Stunden abgeschlossen.

Fazit

Die transorale Schilddrüsenchirurgie ist für ein selektioniertes Patientengut eine vielversprechende neue Methode und mit Blick auf die Geschichte der Schilddrüsenchirurgie die logische Fortentwicklung bisheriger OP Techniken. Sie liefert ein optimales kosmetisches Resultat und ist bezüglich Risiken durchaus mit der offenen Operation vergleichbar. Obwohl die Implementierung der Technik vor allem durch die initial verlängerte Operationszeit mit erhöhten Kosten verbunden ist, überwiegen die Vorteile eines narbenfreien Halses, von reduzierten postoperativen Schmerzen und der erwiesenen Steigerung der Lebensqualität der Patienten.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

– Spital Männedorf AG, Asylstrasse 10, 8708 Männedorf

– Medizinischen Fakultät, Universität Basel, 4031 Basel

Universitätsspital Zürich, Klinik für Viszeralchirurgie,

& Spital Männedorf AG, Klinik Chirurgie

m.bueter@spitalmaennedorf.ch

Die Autoren haben keinerlei Interessenskonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel.

- Die Schilddrüsenchirurgie hat einen weiten Weg gemacht und wurde zu einer der sichersten Operationen entwickelt.

- Der offene Zugang am Hals nach Kocher ist Goldstandard in der Schilddrüsenchirurgie

- Die transorale Schildrüsenchirurgie (TOETVA) ist eine neue Technik, welche die Thyreoidektomie ohne sichtbare Narben und mit vergleichbaren Komplikationsraten ermöglicht.

- Die transorale Schilddrüsenchirurgie ist für ein selektioniertes Patientengut vorbehalten und sollte bei entsprechender Indikation in einem Setting stattfinden, welches die Sicherheit der Patienten/innen gewährleisten kann.

1. Arikan M, Riss P, European TSG. Transoral Thyroidectomy: Initial Results of the European TOETVA Study Group. World J Surg. 2023;47(5):1201-8.

2. Russell JO, Sahli ZT, Shaear M, Razavi C, Ali K, Tufano RP. Transoral thyroid and parathyroid surgery via the vestibular approach-a 2020 update. Gland Surg. 2020;9(2):409-16.

3. Russell JO, Noureldine SI, Al Khadem MG, Tufano RP. Minimally invasive and remote-access thyroid surgery in the era of the 2015 American Thyroid Association guidelines. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2016;1(6):175-9.

4. Sakorafas GH. Historical evolution of thyroid surgery: from the ancient times to the dawn of the 21st century. World J Surg. 2010;34(8):1793-804.

5. Sarkar S, Banerjee S, Sarkar R, Sikder B. A Review on the History of ‘Thyroid Surgery’. Indian J Surg. 2016;78(1):32-6.

6. Fortuny JV, Guigard S, Karenovics W, Triponez F. Surgery of the thyroid: recent developments and perspective. Swiss Med Wkly. 2015;145:w14144.

7. Aidan P, Arora A, Lorincz B, Tolley N, Garas G. Robotic Thyroid Surgery: Current Perspectives and Future Considerations. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2018;80(3-4):186-94.

8. Karakas E, Klein G, Schopf S. Transoral thyroid surgery vestibular approach. Innov Surg Sci. 2022;7(3-4):107-13.

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 12

- Dezember 2023