- Multiple Sklerose für den Hausarzt – wann daran denken

Die Multiple Sklerose ist die häufigste autoimmun vermittelte ZNS-Erkrankung und betrifft vor allem junge Frauen. Charakteristisch ist ein schubförmiger Verlauf. Schübe können sich variabel äussern, häufige Erstsymptome sind eine Optikusneuritis oder Sensibilitätsstörungen. Als bildmorphologisches Korrelat finden sich im MRI der Neuroachse herdförmig verteilte demyelinisierende Läsionen. Neben der Akuttherapie im Falle eines Schubs stehen mittlerweile zahlreiche verlaufsmodifizierende Präparate zur Verfügung, mit denen der Krankheitsverlauf massgeblich beeinflusst werden kann.

Multiple sclerosis is the most common autoimmune-mediated CNS disease and primarily affects young women. A relapsing-remitting course of the disease is characteristic. Relapse symptoms are highly variable, common initial symptoms are optic neuritis or sensory disturbances. Focally distributed demyelinating lesions are typical findings in the MRI of the neuroaxis. In addition to acute treatment options in case of a relapse, numerous disease-modifying drugs with significant impact on disease progression have become available.

Key Words: Multiple sclerosis, McDonald criteria, immune modulation

Fallvignette

Eine 24-jährige Psychologiestudentin stellt sich in ihrer Hausarztpraxis aufgrund einer seit circa drei Wochen bestehenden Ungeschicklichkeit der rechten Hand vor. Zunächst sei ihr dies nur beim Klavierspielen aufgefallen, letzte Woche sei ihr dann jedoch zweimalig ein Glas beinahe aus der Hand gerutscht, sodass sie nun zunehmend beunruhigt sei. Bei Berührung beschreibt sie ein verändertes, pelziges Gefühl der Hand. Welche Schritte leiten Sie ein und was könnte dieser Symptomatik zugrunde liegen?

Allgemeines

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine der häufigsten autoimmunen Erkrankungen bei jungen Menschen und die häufigste autoimmun vermittelte chronisch-entzündliche ZNS-Erkrankung überhaupt. Alleine in der Schweiz sind etwa 15’000 Menschen betroffen (1). Die Erkrankung ist charakterisiert durch einen meist schubförmigen Verlauf und ein herdförmiges Läsionsmuster in der MR-Bildgebung. Die Multiple Sklerose tritt häufiger bei Frauen als bei Männern auf (Geschlechterverhältnis 3:1). In 80% der Fälle manifestiert sie sich erstmalig im jungen Erwachsenenalter, zwischen 20 und 40 Jahren (2). Die Ätiologie ist bislang nur unvollständig verstanden. Neben der immunologischen Autoreaktivität werden bei familiärer Häufung eine genetische Prädisposition sowie Umweltfaktoren (Vitamin-D-Mangel, Übergewicht, Rauchen) diskutiert. Eine EBV-Infektion kann das Risiko, an einer MS zu erkranken, erheblich erhöhen. Pathophysiologisch kommt es primär zur inflammatorischen Demyelinisierung von Nervenfasern mit sekundär axonalem Schaden.

Klinik

Das klinische Bild ist – abhängig von der Läsionslokalisation – sehr variabel. Typische erste Schubsymptome, bei denen differentialdiagnostisch an eine Multiple Sklerose gedacht werden sollte, sind unilaterale Visusverschlechterungen meist im Sinne einer Farbsehstörung mit begleitendem Augenbewegungsschmerz im Rahmen einer Optikusneuritis und sensible oder motorische Ausfälle (unilateral oder als Querschnittsymptomatik) mit oder ohne Blasenfunktionsstörung. Sensibilitätsstörungen äussern sich hierbei häufig als Par- oder Dysästhesien in Form einer Pelzigkeit, eines Kribbelns, als Gürtel- oder Korsettgefühl in asymmetrischer und eher distal betonter Verteilung. Darüber hinaus sind Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen, Doppelbilder und Schwindel als Korrelat einer Hirnstammbeteiligung häufig. Ein Schub ist definiert als neu aufgetretenes Symptom, das sich nicht im Rahmen einer Infektion oder erhöhten Körpertemperatur, sogenanntes Uhthoff-Phänomen, erklären lässt. Die Mindestdauer beträgt 24 Stunden, es gilt ein Mindestabstand von 30 Tagen zum letzten Schubereignis. Typischerweise bilden sich die Symptome dabei im Gegensatz zu anderen neurologischen Differentialdiagnosen (Schlaganfall, epileptischer Anfall) langsam, über Stunden bis Tage, aus. Die Ausprägung ist ebenfalls sehr variabel. Das Spektrum reicht von dezenten Feinmotorikstörungen wie im einleitend geschilderten Fall, die die Patienten als Ungeschicklichkeit wahrnehmen, Hyp- oder Kribbelparästhesien bis hin zu einem sensiblen oder motorischen Querschnittssyndrom. Häufig halten Schübe Tage bis mehrere Wochen an und bilden sich spontan zurück, wobei diese Rückbildung unvollständig bleiben kann. Begleitend lässt sich in ca. 50% der Fälle bereits zu Krankheitsbeginn eine Fatigue-Symptomatik beobachten, die bei den Betroffenen im Krankheitsverlauf fast immer zu einer erheblichen Reduktion der Lebensqualität führt (2). Konzeptionell wird traditionell zwischen der schubförmig remittierenden und primär beziehungsweise sekundär progredienten Verlaufsform unterschieden, wobei aktuelle Forschungsergebnisse zunehmend darauf hindeuten, dass erhebliche Parallelen und Überlappungen in der Pathophysiologie bestehen.

In der klinischen Untersuchung lässt sich häufig ein gesteigertes Reflexniveau, früh ausgefallene Bauchhautreflexe sowie ein positives Lhermitte-Zeichen (stromschlagartige Dysästhesie entlang der Wirbelsäule bei Kopfbewegung) feststellen. Bei cerebellärer Beteiligung können ein Nystagmus, ein Intentionstremor im Finger-Nase-Versuch sowie eine Gangataxie beobachtet werden. Als Instrument zur standardisierten Beurteilung klinischer Funktionen bei MS-Patienten dient die «Expanded Disability Status Scale» (EDSS).

Diagnostik

Für die Diagnosestellung müssen gemäss den derzeit gültigen McDonald-Kriterien die zeitliche und örtliche Dissemination erfüllt sein. Hierbei müssen für die örtliche Dissemination Läsionen in mindestens zwei der vier MS-typischen Regionen im MRI nachgewiesen werden, im Falle eines weiteren einer anderen Lokalisation zuzuordnenden Schubereignisses reicht eine MS-typische Läsion. Die zeitliche Dissemination ist gegeben bei Vorliegen von mindestens zwei Läsionen unterschiedlichen Alters (beispielsweise gleichzeitiges Vorhandensein von Kontrastmittel-anreichernden und nicht-anreichernden Läsionen), bei zweitem Schubereignis (vor- oder nachgängig) oder bei Nachweis liquor-spezifischer oligoklonaler Banden (für Details s. Originalpublikation von Thompson et al., 2018) (3).

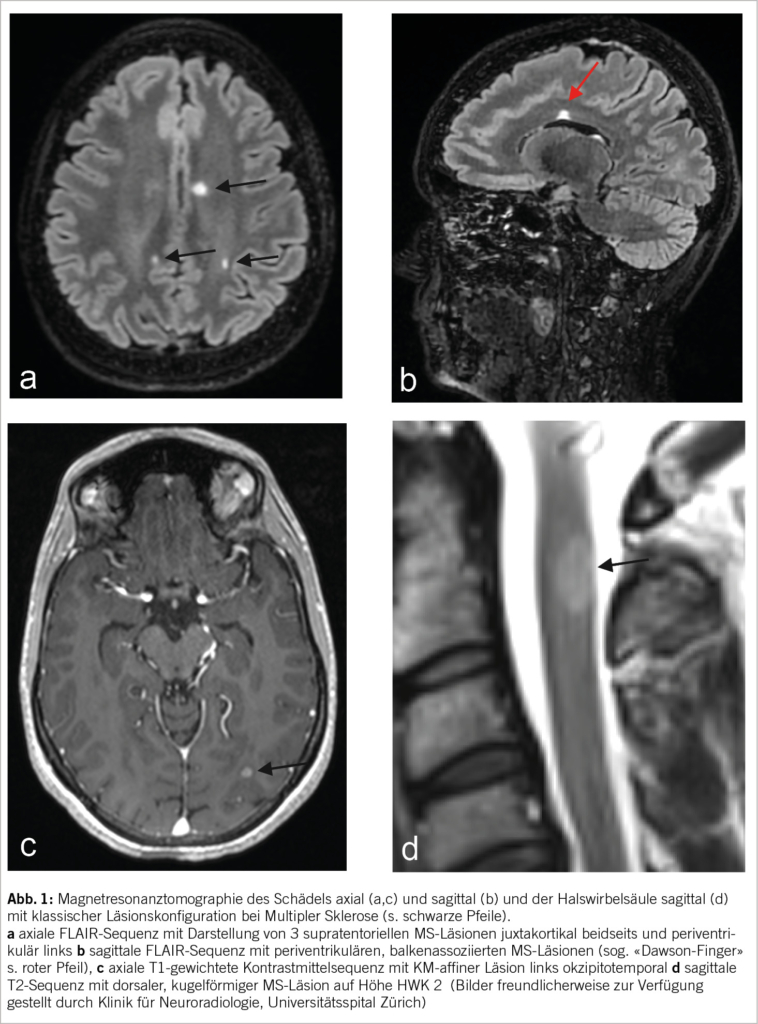

Im ersten Schritt sollte im Anschluss an eine detaillierte Anamnese und klinisch-neurologische Untersuchung bei anhaltendem Verdacht ein MRI mit Kontrastmittel des Schädels beziehungsweise, je nach Symptomatik, des Rückenmarks mit der Frage nach chronisch-entzündlichen Veränderungen erfolgen. Die vier klassischen Lokalisationen der meist oval, relativ scharf begrenzten, später konfluierenden MS-Läsionen sind juxtakortikal, periventrikulär, infratentoriell und spinal (siehe Abbildung 1). Aktive entzündliche Läsionen zeichnen sich durch ihre Kontrastmittelaufnahme aus (4).

Nach Zuweisung zum Neurologen wird im Rahmen der Differentialdiagnostik eine Blut- und Liquordiagnostik ergänzt. Typisch ist eine leichte bis mässige Pleozytose sowie eine intrathekale Immunglobulinsynthese mit Nachweis oligoklonaler Banden. Letztlich handelt es sich bei der MS um eine Ausschlussdiagnose. Relevante Differentialdiagnosen, die abgegrenzt werden müssen, sind unter anderem die Neuromyelitis optica-Spektrum-Erkrankung (NMOSD) und MOG-Antikörper-assoziierte Erkrankungen (MOGAD), ZNS-Infektionen wie Neuroborreliose oder Neurolues und ein Vitamin-B12-Mangel. Selten können auch rheumatologische Erkrankungen mit ZNS-Beteiligung wie Vaskulitiden, Sarkoidose oder Morbus Behcet ein ähnliches Bild verursachen (5).

Grundzüge der Therapie

Bei Auftreten eines behindernden Schubereignisses kann eine entzündungshemmende Therapie durchgeführt werden. Hierbei kommen klassischerweise hoch dosierte Steroide zum Einsatz (z.B. 1g Methylprednisolon p.o./i.v. über 3 bis 5 Tage). Zuvor sollten ein Infekt und gegebenenfalls eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden, je nach Risikoprofil sollte während der Schubtherapie an einen Magenschutz und eine Thromboseprophylaxe gedacht werden. Bei insuffizienter Symptomrückbildung können als Reserveverfahren eine Plasmapherese oder Immunadsorption evaluiert werden.

Zur Verhinderung von Schüben stehen mittlerweile zahlreiche verlaufsmodifizierende Präparate, mit denen der Krankheitsverlauf massgeblich beeinflusst werden kann, zur Verfügung. Mittlerweile ist klar, dass ein früher Therapiebeginn einen günstigeren Effekt auf den Krankheitsverlauf hat als eine verzögerte Therapieeinleitung («hit hard and early») (6)(7).

Die zugelassenen Medikamente werden nach aufsteigender Wirksamkeit in drei Kategorien eingeteilt. Die Auswahl der Therapie erfolgt zum einen nach anzunehmender Krankheitsaktivität auf Grundlage der Klinik sowie der Bildgebung, zum anderen in Abhängigkeit von persönlichen Faktoren (insb. Kinderwunsch bzw. Schwangerschaft). Zur Kategorie 1 gehören neben den seit den 1990er Jahren etablierten Interferonpräparaten u.a. Dimethylfumarat und Teriflunomid. Die neueren Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulatoren (z.B. Fingolimod) werden der Kategorie 2 zugeschrieben. Substanzen der Kategorie 3 sind Natalizumab, ein Integrin-alpha4-Inhibitor, der die Migration der T-Lymphozyten über die Blut-Hirn-Schranke hemmt, und monoklonale Anti-CD20-Antikörper, die eine B-Zell-Depletion bewirken.

Die Prognose für die Betroffenen hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte durch die Verfügbarkeit der krankheitsmodulierenden Präparate deutlich verbessert, sodass bei Diagnosestellung heutzutage von einer unbeeinträchtigten Lebenserwartung auszugehen ist. Als prognostisch günstig hat sich ein früher, monosymptomatischer Krankheitsbeginn mit vollständiger Rückbildung der Schubsymptomatik erwiesen (7). Ergänzend sind nicht-medikamentöse Therapiemassnahmen, z.B. Physio- und Ergotherapie sowie supportive Therapiestrategien zur Symptomkontrolle essentiell und erfordern eine engmaschige und interdisziplinäre Versorgung.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Klinik für Neurologie

Universitätsspital Zürich

Frauenklinikstrasse 26

8091 Zürich

Leitender Arzt, Klinik für Neurologie

Universitätsspital Zürich

Frauenklinikstrasse 26

8091 Zürich

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Die Multiple Sklerose ist die häufigste autoimmun vermittelte chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems.

◆ Symptome eines erstmaligen Schubereignisses können eine Sensibilitätsstörung oder eine Visusverschlechterung bzw. Farbsehstörung mit Augenbewegungsschmerz (Optikusneuritis) sein.

◆ Insbesondere bei jungen Menschen mit einer neuen neurologischen Symptomatik stellt die MS eine wichtige Differentialdiagnose dar.

◆ Die Diagnosestellung erfolgt nach Ausschluss wichtiger Differentialdiagnosen bei Vorliegen einer räumlichen und zeitlichen Dissemination (McDonald-Kriterien).

◆ Der frühzeitige Beginn einer krankheitsmodifizierenden Therapie kann den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen und ist daher essentiell.

1. Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft [Internet]. 2023 [cited 2023 Oct 26]. Available from: https://www.multiplesklerose.ch/de/

2. McGinley MP, Goldschmidt CH, Rae-Grant AD. Diagnosis and Treatment of Multiple Sclerosis: A Review. JAMA. 2021 Feb 23;325(8):765–79.

3. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, Carroll WM, Coetzee T, Comi G, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018 Feb;17(2):162–73.

4. Filippi M, Rocca MA, Ciccarelli O, De Stefano N, Evangelou N, Kappos L, et al. MRI criteria for the diagnosis of multiple sclerosis: MAGNIMS consensus guidelines. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):292–303.

5. DGN One | Leitlinie Details [Internet]. [cited 2023 Oct 26]. Available from: htrum-erkrankungen-und-mog-igg-assoziierten-erkrankungen

6. Amato MP, Fonderico M, Portaccio E, Pastò L, Razzolini L, Prestipino E, et al. Disease-modifying drugs can reduce disability progression in relapsing multiple sclerosis. Brain J Neurol. 2020 Oct 1;143(10):3013–24.

7. Wiendl H, Gold R, Berger T, Derfuss T, Linker R, Mäurer M, et al. [Multiple sclerosis treatment consensus group (MSTCG): position paper on disease-modifying treatment of multiple sclerosis 2021 (white paper)]. Nervenarzt. 2021 Aug;92(8):773–801.

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 12

- Dezember 2023