- Prävention ist besser als Heilung

Kardiovaskuläre Risikofaktoren und personalisiertes LDL-Management: Update 2024

Prof. Christian Müller aus Basel erläuterte die entscheidende Rolle von LDL-Cholesterin als kausaler Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Neben dem Alter, dem Geschlecht (M>F) sind «Stress», Lp(a), Apo C3, und ANGPTL3 weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren. Der Referent erinnerte daran, dass Atherosklerose bereits in jungen Jahren mit Ablagerungen auf den Gefässen beginnt, die sogenannte «Fatty Streaks». Mit der Zeit entwickeln sich Plaques, die rupturieren können, was die bekannten klinischen Ereignisse zur Folge hat. Randomisierte, prospektive klinische Studien haben gezeigt, dass die Reduktion des Plasma LDL-Cholesterins mit einer Senkung des kardiovaskulären Risikos einhergeht. Die Senkung von LDL um 1 mmol/l führt zu einer 20%igen Senkung des kardiovaskulären Risikos. Diese Studien umfassten aber nur einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren. Die Beziehung zwischen LDL-Senkung und Reduktion des kardiovaskulären Risikos geht auch aus prospektiven Kohortenstudien hervor, die einen Zeitraum von 12 Jahren abdecken. Den ultimativen Beweis liefern die Mendel’schen Randomisierungsstudien, die eine Zeitspanne von bis zu 52 Jahren abdecken und die zudem zeigen, dass je früher das LDL gesenkt wird, desto grösser ist der Effekt. Die genannten Studien und weitere Erkenntnisse haben zu den Leitlinien der ESC für Lipide 2019 geführt, die Zielwerte für LDL-Cholesterin in Abhängigkeit des kardiovaskulären Risikos empfehlen.

Wo steht die Schweiz?

Wir haben die besten Skifahrerinnen und Skifahrer (Wendy Holdener, Marco Odermatt), wir haben den schönsten Berg (Matterhorn) und die beste Schokolade, und die Schweiz konsumiert pro Kopf und Jahr weltweit am meisten Schokolade und hat die meisten Nobelpreisträger, was laut Franz Messerli eng zusammenhängt.

Eine Studie von 2021 bei Hausärzten (Rachamin Y et al. Atherosclerosis 2021) zeigt, dass die Lipidwerte bei Frauen in der Primärprävention weniger kontrolliert werden als bei Männern und dass Frauen ab 50 Jahren höhere LDL-C-Werte haben als Männer. Auch Blutdruck und HbA1c wurden bei Frauen seltener kontrolliert. Dies gelte sowohl für die Primär- als auch für die Sekundärprävention. Der Referent zeigte auf, dass das LDL-Cholesterin effizient gesenkt werden kann, z.B. mit Rosuvastatin, das in der Jupiter-Studie (Ridker P et al. N Engl J Med 2008;359:2195-2297) eine mittlere Senkung von 50% zeigte. Die Zugabe von Ezetimibe ermöglicht eine weitere Reduktion um ca. 20%. Zu den neueren Therapien gehören die monoklonalen Antikörper anti-PCSK9 (Alirocumab und Evolocumab) mit einer LDL-C-Senkung von ca. 50% und die Bempedoinsäure mit einer weiteren Senkung von ca. 20%. Schliesslich ist mit dem siRNA-basierten PCSK9-Inhibitor eine weitere neue Option auf dem Markt, die eine LDL-C-Senkung in der Größenordnung der PCSK9-Antikörper ermöglicht und nur halbjährlich verabreicht werden muss.

Lipoprotein (a): Risikofaktor oder therapeutisches Ziel?

Die Vorbeugung von ischämischen CV Ereignissen ist entscheidend, so Prof. François Mach. Etwa ein Drittel der ischämischen Ereignisse tritt bei Personen mit LDL-C- Werten <3mmol/l auf. In den Leitlinien von 2019 wird für die Primärprävention ein LDL-C-Wert <3mmol/l angestrebt. Es ist notwendig, zusätzliche Risikofaktoren zu identifizieren, um die Genauigkeit der Entscheidungen über präventive Therapien zu verbessern.

Der Referent erwähnte neben den klassischen Risikofaktorenneben die verschiedenen weiteren Risikofaktoren, wie Restrisiko für Inflammation Restrisiko für Thrombose Restrisiko für Triglyceride, für Diabetes und für Lp(a). Lp(a) weist eine Grundstruktur von Apo

B auf, an welche Apo (a) gekoppelt ist, welches strukturell dem Plasminogen gleicht, aber keine Spaltposition für die Spaltung in Plasmin besitzt. Die Genetik ebnete den Weg für unser Verständnis der Lp(a) Konzentration, der kausalen Assoziation zwischen Lp(a) und kardiovaskulären Outcomes und der derzeitigen und künftigen therapeutischen Entwicklungen.

Lp(a)-Konzentrationen sind stark durch genetische Varianten reguliert. Hauptsächliche Varianten sind der Kringle-IV Polymorphismus, 2 häufige Splice Varianten im Kringle IV Typ 2 mit ausgeprägter Lp(a)-senkender Wirkung, seltene Loss-Of-Function-Varianten.

Mendel’sche Randomisierungsstudien liefern starke Unterstützung für Lp(a) als kausalen Risikofaktor für CVD. Genetische Studien geben hinreichende Hinweise darauf, dass eine isolierte Senkung von Lp(a) zu einem klinischen Nutzen führt.

Prospektive Studien sind erst neueren Datums, zeigen aber deutlich, dass erhöhtes Lp(a) mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko einhergeht. Ein europäisches Konsensus-Panel empfiehlt für Personen mit erhöhtem Lp(a) mit dem Rauchen aufzuhören, das LDL-C und den Blutdruck, falls erhöht zu senken, eine geeignete Diabetes- und Prädiabetes-Therapie einzuleiten, Lebensstiländerungen wie Gewichtsreduktion, körperliche Aktivität, gesunde Ernährung. In einigen Ländern kann die Lipoprotein-Apherese bei Patienten mit erhöhtem Lp(a) und progressiver kardiovaskulärer Krankheit in Betracht gezogen werden. Ein früher Start zur Prävention ist entscheidend.

Spezifische Lp(a)-senkende Therapien werden derzeit in klinischen Studien untersucht.

Medikamente, die auf mRNA gerichtet sind:

– Reduzieren Lp(a) um 80-99%

– Phase 3 und Phase 2-Studien

– Antisense Oligonucleotid-Therapie: Pelacarsen

– siRNA Technologie: Olpasiran, Zerlasiran, Lepodisiran

Kleinmolekularer Inhibitor

– bindet an Apolipoprotein (a) und blockiert die Lp(a)-Produktion

– orale Medikation

– reduzierte Lp(a) in Phase 1 Studie um 65%

Die neueste Option ist CRISPR (Stankov S et al. Atherosclerosis 2023 368:14-24). Mit dieser Methode können Proteine gänzlich zum Verschwinden gebracht werden.

Lp(a) auf der Suche nach dem richtigen Platz

Warum sollte ich Lp(a) bestimmen? Es ist…

– …ein kausaler Risikofaktor

– …ein häufiger Risikofaktor

– …nützlich für die Risikoschätzung

– einfach und günstig

– ich kann schon jetzt handeln

– «Es ist an der Zeit, Lp(a) einen Platz in der klinischen Praxis einzuräumen», so der Referent abschliessend.

Als neueste Therapie nannte Prof. Mach CRISPR Cas9 Geneditierung für Dyslipidämie.

Evidenz für siRNA-Therapeutika in der realen Welt

Unter Daten aus der realen Welt (RWE-Daten) versteht man Daten, die ausserhalb von stark kontrollierten,

klinischen Studien erhoben wurden, stellte Prof. Baris Gencer, CHUV, Lausanne, fest.

Er verwies auf die verschiedenen Datenquellen, die bei RWE-Studien herangezogen werden und auf die Lücke, die zwischen der Wirksamkeit (randomisierte, klinische Studie, RCT) und der Effektivität (RWE) existiert. Wirksamkeit bestimmt, ob eine Intervention den gewünschten Effekt unter präspezifizierten Bedingungen erfüllt (RCT), während Effektivität die günstige Wirkung in der alltäglichen Routinepraxis (RWE) misst.

Unterschiede in Antworten auf Medikamente können bedingt sein durch:

– Komorbiditäten (z.B. Alter, niedrigere Nierenfunktion)

– Gleichzeitige Medikationen

– Therapieadhärenz

– Verschreibungsverhalten

Daten aus der realen Welt können unser Verständnis von Sozial- und Gesundheitsfürsorge verbessern. Drei Hauptursachen für systematische Verzerrungen in RWE-Studien sind die Selektion, die Information und Verwechslungen (wenn Risikofaktoren für Outcome zwischen den Vergleichsgruppen unausgewogen sind).

Multiple Faktoren tragen zur unzureichenden Therapieadhärenz bei. Dies auf Seiten des Gesundheitssystems, aber auch des Patienten selbst und des behandelnden Arztes.

VICTORION INITIATE

Bei VICTORIAN-INITIATE handelte es sich um eine prospektive, randomisierte, offene Phase-3b-Studie zur Bewertung der Wirkung auf die LDL-C-Senkung durch den Beginn der Behandlung mit INCLISIRAN zweimal jährlich zusätzlich zur üblichen Behandlung im Vergleich zur alleinigen Versorgung, wobei die übliche Behandlung als jede lipidsenkende Therapie definiert war, die nach Ermessen eines behandelnden Arztes verschrieben oder titriert wurde. Der Co-primäre Endpunkt war die prozentuale Veränderung von LDL-C.

Nach 330 Tagen betrug die mittlere prozentuale LDL-C-Senkung -60% mit Inclisiran und -7.0% mit der üblichen Behandlung. Mehr Patienten erreichten mit Inclisiran die LDL-C-Ziele im Vergleich zur üblichen Behandlung (<70mg/dl: 81.8% gegenüber 22.2%; <55mg/dl: 71.6% gegenüber 8.9%; p<0.001).

Die Raten behandlungsbedingter unerwünschter Ereignisse (TEAE) und schwerwiegender TEAE waren zwischen den Behandlungsstrategien ähnlich (62.8% vs. 53.7% bzw. 11.5% vs. 13.4%). TEAE an der Injektionsstelle und TEAEs, die zum Abbruch führten, traten bei Inclisiran häufiger auf als bei der üblichen Behandlung (10.3% gegenüber 0.0% bzw. 2.6% gegenüber 0.0%.

US-Studien zu Inclisiran in der realen Welt zeigten einen höheren Prozentsatz der Patienten. Der Prozentsatz der Patienten, die voll adhärent waren, betrug in Komodo mit Inclisiran 79%, mit Alirocumab und mit Evolocumab je 56% . HELIX und MetroASoC zeigten etwas geringere LDL-C-Senkungen gegenüber PCSK9 Monoclonals, aber gute Adhärenz.

Faktoren, die die LDL-C-Reduktion mit Inclisiran in der realen Welt beeinflussen

Früher Therapiebeginn erlaubt den Patienten die LDL-C-Zielwerte zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Hintergrund LL-Therapie zeigte hohe Antwortraten bei Patienten, die mit optimaler Background-LL-Therapie behandelt wurden.

Der zugrunde liegende Krankheitstyp spielt eine Rolle, ebenso das Timing des LDL-Tests. Inclisiran hat lokale Spitzen/Talwerte in der LDL-Reduktion in Abhängigkeit von der Zeit seit der Inclisiran-Administration. Die Adhärenz hat einen grossen Einfluss auf den LDL-C-Spiegel.

Evidenz aus der realen Welt (RWE): Inclisiran und seine Rolle bei der LDL-Senkung

Daten aus der realen Welt zeigen, dass Inclisiran, ein neuer PCSK9-Inhibitor, die LDL-C-Werte signifikant senkt und hohe Adhärenzraten aufweist. Studien wie VICTORION-INITIATE zeigen, dass Patienten mit Inclisiran besser ihre LDL-Zielwerte erreichen als mit der üblichen Behandlung.

Welche Risikofaktoren sind bei Frauen anders?

Bei den klassischen Risikofaktoren ist die Prävalenz bei Männern häufiger als bei Frauen. Sie beinhalten aber ein stärkeres Risiko für Frauen als für Männer, stellte Frau Prof. Dr. med. Dr. sc. nat. Catherine Gebhard von der Universitätsklinik für Kardiologie des Inselspitals Bern fest.

Beispiele für klassische Risikofaktoren sind:

Diabetes (Typ 1 und Typ 2), Metabolisches Syndrom (Übergewicht, Bluthochdruck, Zucker- und Fettstoffwechselstörung), Rauchen, Bluthochdruck, Herzinfarkt bei Mutter oder Schwester, Herzinfarkt in der Familie.

Nicht klassische Risikofaktoren:

Kommen bei Frauen häufiger vor: Mentaler Stress, Schlafstörungen, Depression/Angststörungen, chronisch entzündliche Erkrankungen/Autoimmunerkrankungen, Migräne mit Aura, niedriger sozioökonomischer Status, niedrigerer Bildungsstatus.

Stärkerer Risikofaktor bei Frauen als bei Männern ist ein niedriger sozioökonomischer Status, mentaler Stress, Migräne mit Aura.

Frauenspezifische Risikofaktoren

Polyzystisches Ovarsyndrom, Hormonstörungen, vorzeitige Menopause, Infertilität und Fertilitätsbehandlungen, Gestationsdiabetes, Frühgeburt, Endometriose, Bestrahlung bei Brustkrebs, Chemotherapie bei Brustkrebs, Hormonale Kontrazeption bei Raucherinnen/Hypertonikerinnen, postmenopausale Hormonersatztherapie.

Protektive Faktoren

Bewegung, Nahrung, hoher Anteil von Früchten und Gemüse, moderater Alkoholkonsum.

Herz, Nieren und Hirn

Die 2024 ESC Hypertonie Leitlinien: was ist neu und relevant?

Die ESC-Leitlinien des Jahres 2024 wurden von Prof. Felix Mahfoud aus Basel vorgestellt.

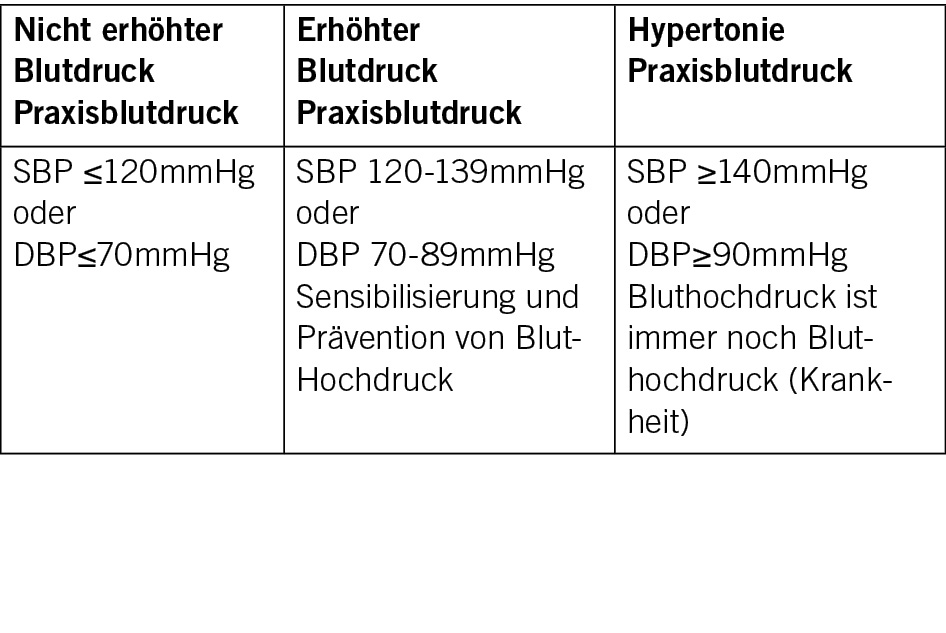

Er präsentierte zunächst die Definition und Klassifizierung der Hypertonie:

Standardisierte Blutdruck Messungen sind empfohlen.

Praxis Blutdruckschwellenwerte gehen von einem Standardansatz aus (Routine-Praxis-Werte können 5-10mmHg höher sein).

Bestätigung der Blutdruckmessungen

Die Blutdruckmessungen müssen bestätigt werden, vorzugsweise durch Heim-Messung oder ambulante Blutdruckmessung (Klasse I). Bei Blutdruck ≥180/110mmHg Evaluation für hypertensiven Notfall (Klasse I). Unter 40 Jahre alte sollten alle 3 Jahre gescreent werden (Klasse IIa/C), 40 Jahre alte und Ältere jedes Jahr (Klasse IIa/C).

Für die Erstuntersuchung empfohlene Tests

Screening auf primären Aldosteronismus mittels Renin und Aldosteron sollte bei allen Erwachsenen mit bestätigtem Bluthochdruck in Betracht gezogen werden (Klasse IIa/B).

Behandlung von erhöhtem Blutdruck und Hypertonie

Behandlungsziel:

Schlüsselkonzepte sind Berücksichtigung von Gebrechlichkeit anstelle des Alter (Clinical Frailty Score) ALARA: so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar und wenn toleriert.

Der Referent präsentierte den Algorithmus fr die pharmakologische Therapie.

Niedrig dosierte Doppelkombinationstherapie ACEI oder ARBs/CCBs/Diuretika (Klasse I)

↓

Blutdruckkontrolle nach 1-3 Monaten (Bewertung vorzugsweise nach 1 Monat, wenn möglich)

↓

Niedrig dosierte Tripletkombinationstherapie (ACEI oder ARBs/CCBs/Diuretika (Klasse I)

↓

Blutdrickkontrolle nach 1-3 Monaten (Bewertung vorzugsweise nach 1 Monate, wenn möglich)

↓

Maximal tolerierte Triplekombinationstherapie ACEI oder ARBs /CCBs /Diuretika (Klasse I)

Bei jedem Schritt bei zwingenden Indikationen (Angina, Post Myokardinfarkt, systolischer Herzinsuffizienz, oder Kontrolle der Herzfrequenz) Betablocker dazu geben (Klasse I).

Umgang mit resistenter Hypertonie

Bei offensichtlich resistenter Hypertonie Überweisung an eine Hypertonie-Klinik (Klasse IIa), Test auf Adhärenz (Klasse IIa).

Zugabe von Spironolacton (Klasse IIa).

Renale Denervation

Empfehlungen: Zur Senkung des Blutdrucks und bei Durchführung in einem Zentrum mit mittlerem bis hohem Volumen. Kann für Patienten mit resistenter Hypertonie in Betracht gezogen werden, die einen Blutdruck haben, der trotz Behandlung mit 3 Medikamenten in Kombination (einschliesslich eine Thiazid- oder Thiazid-ähnliches Diuretikum) und die eine Präferenz für eine renale Denervationstherapie nach einer geteilten Risiko-Nutzen-Diskussion und multidisziplinärer Bewertung eingehen wollen.

Renale Denervation kann bei Patienten mit erhöhtem CV-Risiko unkontrolliertem Blutdruck mit <3 Medikamenten in Betracht gezogen werden, wenn sie eine Präferenz für eine renale Denervationstherapie nach einer geteilten Risiko-Nutzen-Diskussion und multidisziplinärer Bewertung eingehen wollen (Klasse IIb/A).

Take Home Messages

• Hypertonie ist immer noch Hypertonie.

• Blutdruckmessungen ausserhalb der Praxis werden empfohlen, um eine Hypertonien zu diagnostizieren und die Titration von blutdrucksenkenden Medikamenten zu steuern.

• Für Patienten mit erhöhtem Blutdruck (130-139/80-89mmHg) gilt ein Risiko-basierter Ansatz unter Berücksichtigung (geschlechtsspezifischer) Risikofaktoren.

• Bei der Behandlung liegt der Zielwert für den Blutdruck bei 120-129/70-79mmHg für alle Erwachsenen, vorausgesetzt die Behandlung wird gut vertragen.

• Die Behandlung richtet sich nach der Gebrechlichkeit anstelle des Alters.

• Die renale Denervation ist eine Behandlungsoption fürresistente Hypertonie und bei bestimmten Patienten auf <3 Medikamenten, falls sie eine Präferenz für die renale Denervation hat.

riesen@medinfo-verlag.ch