- Diarrhoe

Patienten mit Diarrhoe sollten weder zu viel noch zu wenig abgeklärt werden. Dieser Artikel fokussiert pragmatisch auf einige Aspekte im klinischen Alltag und verzichtet auf akademisch-pathophysiologische Einteilungen.

Zunächst gilt es festzustellen, ob tatsächlich eine Diarrhoe bestehe. Da Patienten unter Durchfall oft nicht dasselbe wie der Arzt verstehen, sollten Sie nachfragen, was Ihr Patient unter Durchfall versteht (Lohnt sich eine Abklärung? Weist die Anamnese von Diarrhoe beim älteren Patienten allenfalls auf eine Stuhlinkontinenz hin?). Ein lesenswerter Übersichtsartikel zum Thema findet sich unter (1).

Akute Diarrhoe

Die häufigsten Diarrhoe-Auslöser sind selbstlimitierte virale Infekte. Ob es doch ein bakterieller Infekt ist, kann aber muss nicht relevant sein. Je kränker ein Patient ist, desto relevanter ist die Erregerdiagnose. Bakterielle Infekte sind meist Campylobacter-bedingt (2). Die Diagnose sollte nur bei therapeutischen Konsequenzen erzwungen werden (Beispiel: hat ein Patient mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung einen entzündlichen Schub oder eine infektiöse Diarrhoe?), wenn der Patient febril oder immunsupprimiert ist. Campylobacter werden nur bei schwer kranken Patienten, bei Fieber und bei blutiger Diarrhoe antibiotisch mit Azithromycin (500mg täglich für 3 Tage) behandelt. Bei stark kranken Patienten und starker Diarrhoe sollten (auch im ambulanten Setting!) zudem Clostridien gesucht werden. Rasche und breite Multi-PCR-Abklärungen sollten auch aus Kostengründen nicht Routine werden – diese klären mehrere virale und bakterielle Erreger ab und sind teuer, auch wenn der verlangte Preis kleiner ist als die Summe aller Einzelanalysen.

Protrahierte Diarrhoe

Im Zeitfenster zwischen akuter und chronischer Diarrhoe ist das Fingerspitzengefühl des Arztes gefragt. Bei «deutlicher Klinik» kann eine weitere Diagnostik sinnvoll sein (da jede chronische Diarrhoe irgendwann neu beginnt). Vor invasiven Abklärungen ist die Stuhldiagnostik sinnvoll bis zwingend, da endoskopisch Infekte genau gleich aussehen können wie entzündliche Darmkrankheiten oder Seltenheiten wie eine Vaskulitis. Cave: verzögert abgenommene Stuhlbakteriologien können negativ ausfallen! Denken Sie daran, dass das fäkale Calprotectin nicht zwischen Infekt oder Entzündungskrankheit unterscheidet (geringe Spezifität).

Chronische Diarrhoe

Bei chronischer Diarrhoe (mehr als vier Wochen) muss zuerst erfragt werden, ob tatsächlich eine eigentliche Diarrhoe vorliegt oder eine Fehleinschätzung des Patienten. Wenn unter chronischer Diarrhoe verstanden wird, dass man alle paar Tage oder nach scharfem Essen Durchfall hat, lohnt sich die Diagnostik nicht. Eine Hyperthyreose sollte immer ausgeschlossen werden. Auch eine Sprue-Serologie lohnt sich (wobei eine Zoeliakie meist keine schweren chronischen Durchfälle macht). Bei der Modeerkrankung Laktoseintoleranz darf die diagnostische Verantwortung auch an den Patienten zurückgegeben werden («schauen Sie, ob Sie nach einem Glas Milch Blähungen und Durchfälle haben»). Die LCT-Genetik ist teuer und nicht krankenkassenpflichtig und hat kaum Konsequenzen. Auch die bakterielle Überwucherung (small intestinal bacterial overgrowth, SIBO) ist nicht die erste Differentialdiagnose. Gleiches gilt für die trendige FODMAP-Unverträglichkeit. Pragmatismus darf sein, zumal auch diese Beratungen Zeit und Geld kosten und Diät-Änderungen einen Einfluss auf die Lebensqualität haben können.

Seien Sie sich bewusst, dass es für die mikroskopische Kolitis als Durchfallerkrankung der «mittelalten Frau» keine nicht-invasive Abklärung gibt. Das fäkale Calprotectin kann, aber muss bei dieser Erkrankung nicht erhöht sein. Wenn Sie die Krankheit in Erwägung ziehen, ist dies ein Grund für die Koloskopie zur Gewinnung von Histologien. Die Erkrankung tritt viel häufiger bei Frauen als Männern auf und fast immer im Alter über 50 Jahre («nicht-beeinflussbare Risikofaktoren»). Beeinflussbare Risikofaktoren sind Nikotinkonsum und die häufigen Medikamente PPI, Statine, nicht-steroidale Antirheumatika und Antidepressiva der Klasse SSRI. Die Klinik kann von störender Diarrhoe bis zu nächtlicher Inkontinenz und Hospitalisation bei schwerster Diarrhoe reichen.

Chronische Diarrhoe kann im Übrigen auch im Alter bedingt sein durch eine neue Colitis ulcerosa oder einen neu aufgetretenen Morbus Crohn. Diese Erkrankungen sind häufig, aber nicht ausschliesslich Erkrankungen junger Menschen.

Unverträglichkeitsabklärungen bei chronischen Durchfällen

Der Markt paramedizinischer Abklärungen von Unverträglichkeiten explodiert. Unstratifizierte Multitestungen von hunderten IgGs entbehren einer wissenschaftlichen Grundlage und sind statistischer Unsinn («wer viel misst, der misst Mist»). Nicht jeder Test, der technisch machbar ist, ist auch sinnhaft.

Schützten Sie als Arzt Ihre Patienten vor sinnloser Überabklärung (gerade durch nicht-krankenkassenpflichtige Tests) und empfehlen Sie nur, was Sie auch bei sich machen würden.

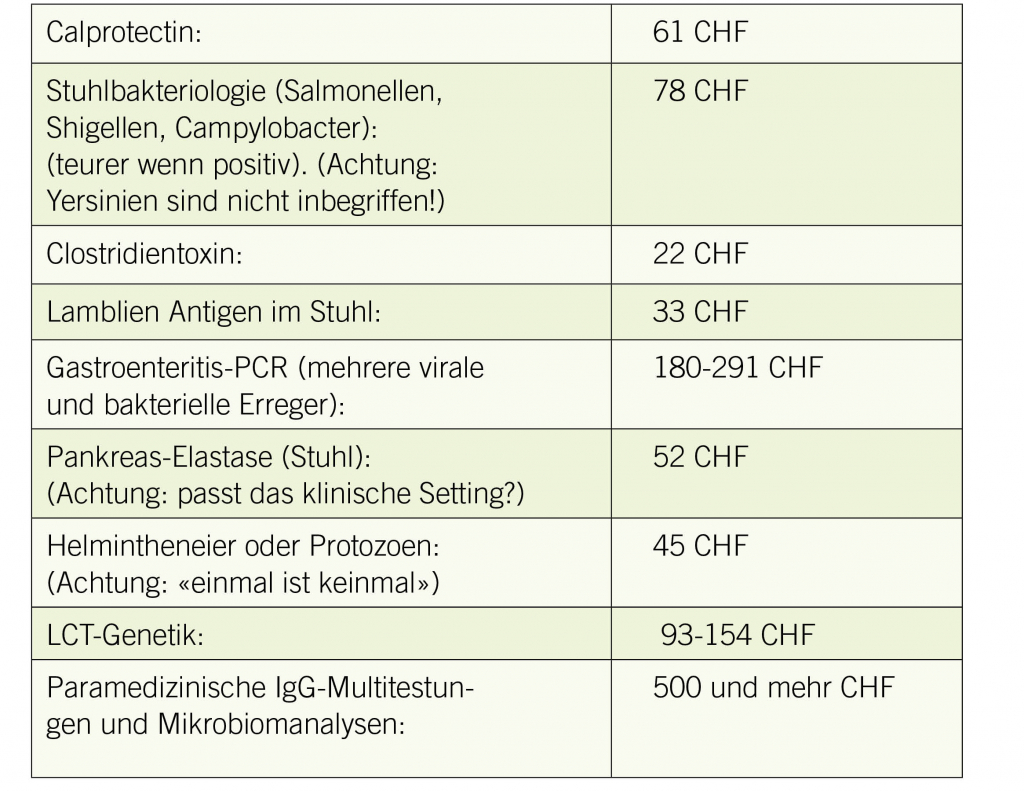

Sind Sie sich der Kosten der Abklärung bewusst?

Die Abklärungen gerade von Infekten können sehr teuer sein! Sind Sie sich der Kosten für Ihren Patienten bewusst? (Es sei darauf hingewiesen, dass die Auftragspauschale von 24 Franken nicht im erwähnten Preis berücksichtigt ist). Die Preise stammen aus einer online-Recherche bei verschiedenen Labors; es finden sich substantielle Preisunterschiede (warum?).

Gemeinschaftspraxis Gastroenterologie Bethanien

pascal.frei@hin.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Bei der Abklärung der Diarrhoe ist wie in vielen anderen Abklärungen das Fingerspitzengefühl des Arztes gefragt, um nicht zu viel und zu wenig abzuklären.

- Seien Sie kritisch gegenüber zwar innovativen, aber häufig nicht evidenz-belegten und teuren Abklärungsmethoden!

- Seien Sie sich der Preise bewusst, bevor Sie eine Abklärung starten für neu aufgetretene Durchfälle, die in aller Regel spontan sistieren.

- Teure Abklärungen sind bei schwer kranken Patienten gerechtfertigt und bei chronischen schweren Durchfällen.

Literatur:

1. Therapeutische Umschau. 2014;71(9))

2. Bless, Swiss Med Wkly. 2017;147:w14569

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 2

- Februar 2019