- Die saisonale Grippe

Die saisonale Grippe ist eine akute virale Infektionskrankheit, die durch Influenza A/H1N1, A/H3N2 und Influenza-B-Viren verursacht wird. Noch zu oft von den meisten Menschen als gutartige Krankheit angesehen, ist sie hoch ansteckend und manchmal mit schwerwiegenden Komplikationen verbunden. Influenza verursacht in der Schweiz jährlich 1 000 bis 5 000 Spitalaufenthalte und 1 500 Todesfälle, davon 90% unter den über 65-jährigen (www.bag.admin.ch). Die Sterblichkeit stellt jedoch nur die Spitze des Eisbergs dar. Influenza fördert auch die Dekompensation chronischer Krankheiten und kann vor allem bei älteren und gebrechlichen Patienten zu einem Funktionsverlust beitragen (1, 2).

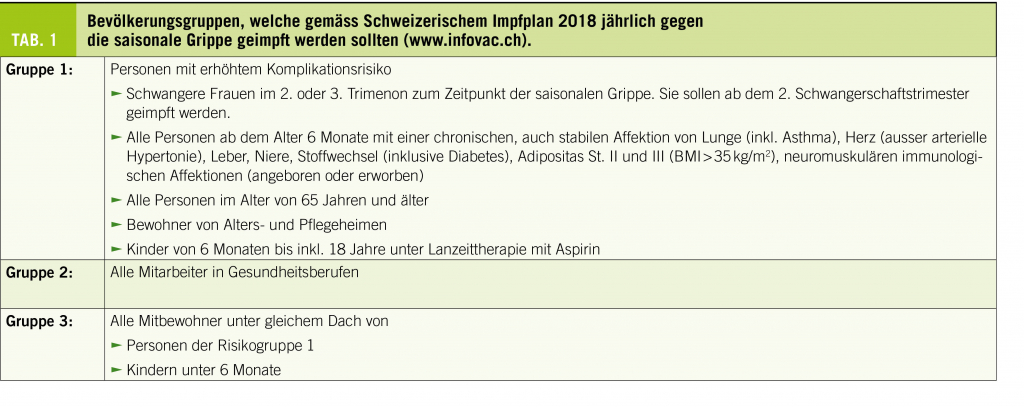

Die Prävention mittels Impfungen ist die wirksamste Massnahme bei der Bekämpfung der Grippe, auch wenn die genaue Wirksamkeit der derzeitigen Impfstoffe noch diskutiert wird (3-6). Die Empfehlungen für diese Impfung haben sich seit 2013 nicht geändert (www.infovac.ch). Die Impfung wird jährlich für Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko, deren Familien und Angehörige des Gesundheitswesens empfohlen (Tab. 1)(1). Bis heute gibt es keine Hinweise auf eine Verringerung der Wirksamkeit dieser Impfung (7). Es gibt sogar Hinweise auf einen Vorteil bezüglich antigenetischer Abdeckung (8).

Grippe in Zahlen

In der Schweiz führt die Grippe zu 112 000 bis 275 000 Arztbesuchen pro Jahr (je nach Sentinella-Überwachungssystem). Während der 15-wöchigen Epidemie der Grippesaison 2017/2018, (1. Oktober 2017 bis 21. April 2018), überwogen die Viren des Typs B der Linie Yamagata (66%) und A/H1N1pdm09 (23%). Viren B/Victoria wurden nur sporadisch identifiziert. Bei einer Epidemie-Schwelle von 68 Konsultationen pro 100 000Einwohner wurden in zwei Spitzen in der zweiten und vierten Woche 2018 358 resp. 352 Konsultationen pro 100 000Einwohner gezählt, was ein tieferer Wert ist als in den Jahren 2008/09, 2012/13, 2014/5 und 2016/17. War die Inzidenz bei Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren am höchsten (6258/100 000 Einwohner), so war die Altersgruppe ab 65 Jahren weniger, aber immerhin mit 2549 Konsultationen/100 000 Einwohner betroffen. Mit fast 4% der Bevölkerung, die während der Epidemieperiode einen Hausarzt konsultiert haben (3950 Erstkonsultationen/100 000 Einwohner), ist dies der höchste Wert in der Schweiz seit 2000 (+46% des Durchschnitts der letzten 10 Saisons). Der Hauptgrund ist die aussergewöhnliche Dauer der Epidemie; sie betrug im Durchschnitt der letzten zehn Jahre 10,5 Wochen (www.bag.admin.ch).

Bei den über 65-Jährigen lag die Zahl der Todesfälle nur leicht über den anfangs März 2018 erwarteten Werten. Diese Übersterblichkeit widerspiegelt jedes Jahr den Schweregrad der in dieser Bevölkerung beobachteten Epidemie und die Gefahr schwerwiegender Veränderungen bei den gefährdeten Menschen. Von allen gemeldeten Influenza-Fällen hatten 7% ein erhöhtes Komplikationsrisiko und bei über 65-Jährigen 30%. Eine Pneumonie wurde in 4% aller Fälle diagnostiziert; am häufigsten bei den ältesten (12%) und am seltensten bei Kindern ≤ 4 Jahre (0.1%). Fast 1% aller Personen mit Grippeverdacht und 9% der Fälle mit Lungenentzündung wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der höchste Anteil der Hospitalisationen bei Verdacht auf Influenza war bei den über 65-Jährigen (3%). Bei dieser Gruppe wurde auch am häufigsten die Diagnose während einer Hospitalisation gestellt (54% vs. 33% bei den 30-64-Jährigen, www.bag.admin.ch).

Während der Saison 2017/2018 waren etwa 7% der Verdachtsfälle mit bekanntem Impfstatus geimpft. Dieser Anteil war in den Gruppen, in denen das BAG Impfungen empfiehlt, höher (Tab. 1) mit 31% bei den über 65-Jährigen und 39% bei Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko, was die eher geringe Wirksamkeit des Impfstoffes bezeugt. Diese Daten wurden international bestätigt. Eine antivirale Behandlung, in den meisten Fällen mit einem Neuraminidase-Inhibitor, wurde bei 1% der Patienten mit Grippe verabreicht; 11% erhielten eine antibiotische Behandlung, wahrscheinlich aufgrund einer bakteriellen Superinfektion (www.bag.admin.ch).

Influenza ist ansteckend bevor Symptome auftreten und kann asymptomatisch verlaufen

Influenza wird durch direkten Kontakt mit einer infizierten Person (Niesen, Husten bis zu 1 Meter) übertragen, insbesondere in geschlossenen Räumen. Aber Grippeviren können auch auf inerten Oberflächen bis zu 48 Stunden am Leben bleiben. Da geschätzt wurde, dass ein erwachsener Mensch sein Gesicht bis zu 40 Mal mit den Händen berührt, sind Kontakte mit «kontaminierten» inerten Gegenständen und Oberflächen (Tisch, Türgriffe, Aufzugsknopf, Treppengeländer, Banknoten usw.) ein echtes Übertragungsmittel, das nicht trivialisiert werden sollte (9). Infizierte Menschen können Grippeviren auf andere übertragen, auch wenn sie sich (noch) nicht krank fühlen (9) am Arbeitsplatz, zu Hause und / oder in Gesundheitseinrichtungen wie Alters- und Pflegeheim (APH) oder Krankenhäusern.

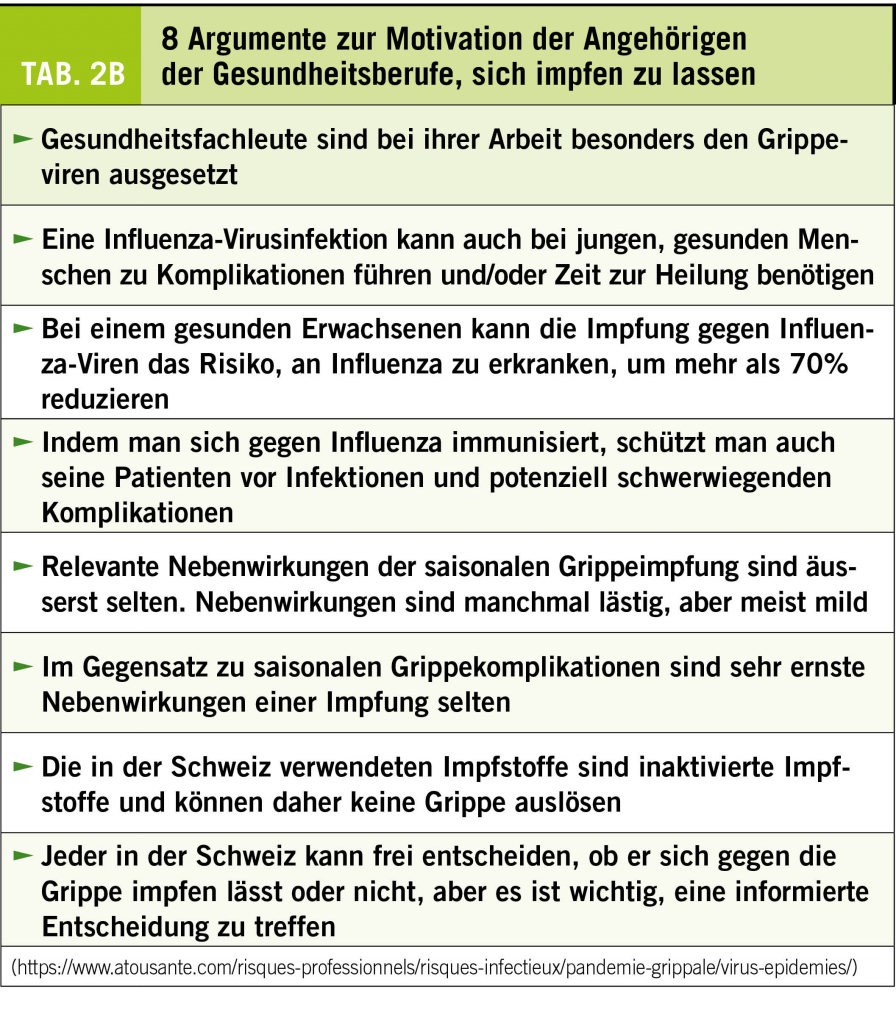

Fast ein Drittel der Menschen, die mit einem der saisonalen Grippeviren infiziert sind, haben keine der spezifischen Symptome und fühlen sich nicht einmal krank (10). Diese Leute können das Virus immer noch übertragen. Die Impfung trägt wesentlich zur Verringerung des Ansteckungsrisikos bei (11). Angehörige der Gesundheitsberufe gehören zu denjenigen, die am stärksten von Influenza bedroht sind. Darüber hinaus bedeutet der daraus resultierende Krankheitszustand häufig eine zusätzliche Arbeitsbelastung für Kollegen in Epidemiezeiten und/oder Belastung der Organisation in Bezug auf den Einsatz von Teilzeitkräften, insbesondere im APH und in Krankenhäusern (12).

Klinik der Grippe

Nach einer Infektion treten Grippesymptome in der Regel innert ein bis drei Tagen auf. Die saisonale Grippe manifestiert sich in einem allgemeinen Unwohlsein, plötzlichem Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit und Schwindel. Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch die Intensivierung der Atemwegsbeschwerden (trockener Husten, Halsschmerzen, Heiserkeit, Rhinitis). Das Fieber hält in der Regel 3 bis 8 Tage an und die Rekonvaleszenz dauert 7 bis 15 Tage, aber auch länger (13). Bei älteren Menschen und / oder Menschen mit chronischen Erkrankungen ist die Grippe weit davon entfernt, eine gutartige Erkrankung zu sein und kann mit Komplikationen einhergehen, wovon die häufigsten Pneumonien sind (14).

Grippepneumonien

Grippepneumonien können als eigentliche Influenza-Pneumonie, viralen Ursprungs mit akuter Atemnot wenige Tage nach Beginn der Infektion, und als bakterielle Lungenentzündung infolge Superinfektion, die sich in der Regel sekundär entwickelt, auftreten (13, 15, 16).

Influenza-Pneumonie

Die virale Pneumopathie infolge einer Influenza ist eine bedeutende, wenn auch seltene Komplikation. Sie betrifft vorzugsweise Kinder unter 2 Jahren und Betagte über 65 Jahre. Im Allgemeinen gutartig und von kurzer Dauer bei Kindern, ist sie bei Erwachsenen schwerwiegend (13).

Sie ist durch einen fieberhaften Husten gekennzeichnet, gefolgt von Dyspnoe und Zyanose. Das Thorax-Röntgenbild zeigt ein noduläres oder retikulo-noduläres Infiltrat mit oder ohne herdförmige Konsolidation. Im CT finden sich Bilder von peribronchialen und / oder subpleuralen Konsolidationen sowie Milchglasbilder. Das radiologische Erscheinungsbild und die klinischen Merkmale können das akute Atemnotsyndrom jederzeit nachahmen. Die Influenza-Pneumonie entspricht einem direkten Befall des Lungenparenchyms durch das Influenzavirus, sei es der Alveolen mit intraalveolärem hämorrhagischem Ödem oder des Interstitiums mit Induktion einer akuten Fibrose (meist mit respiratorischen Folgen). In den schwerwiegendsten Fällen ist meistens Pflege auf der Intensivstation erforderlich. Manchmal ist eine Myokarditis assoziiert. In seiner bösartigen Form tritt die Pneumonie innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Infektion auf, kann sich aber bis zu 10 Tage nach Krankheitsausbruch entwickeln. Das Risiko für eine Influenza-Pneumonie ergibt sich aus dem komplexen Zusammenspiel von Immunsystem und den Eigenschaften des Virus.

Ältere Menschen, insbesondere pflegebedürftige in Institutionen lebend, sowie solche mit kardiovaskulären und / oder respiratorischen Komorbiditäten sind in der Regel die Gruppe mit dem grössten Risiko für saisonale Influenza. Je nach Virus-Subtyp können diese Gruppen jedoch variieren, wie zum Beispiel während der Pandemie von 1918, als junge Menschen bevorzugt betroffen waren. Die Sterblichkeit bleibt hoch, in der Grössenordnung von 30%, wobei der Tod in der Regel innerhalb von 4 Tagen eintritt (13), insbesondere bei Koinfektionen durch Staphylococcus aureus oder Streptococcus pneumoniae (17).

Bakterielle Lungenentzündung

Bakterielle Superinfektionen treten in allen Altersgruppen auf und sind die häufigste Komplikation (16-18). Durch das Grippevirus verursachte Läsionen fördern die Vermehrung von Bakterien in den Atemwegen (16). Die am häufigsten isolierten Keime sind S. aureus, S. pneumoniae und Haemophilus influenzae. Im Gegensatz zu S. aureus-Pneumonien treten Pneumokokken- und Haemophilus-Pneumonien in der Regel später, 2-3 Wochen nach Beginn der Grippesymptome auf und können ambulant mit den gleichen Behandlungsmodalitäten und Empfehlungen behandelt werden wie eine unkomplizierte ambulant erworbene Pneumonie. Superinfektionen werden durch vorbestehende Läsionen im Zusammenhang mit bestimmten chronischen Erkrankungen begünstigt. Dies erklärt, warum Influenza bei Patienten über 65 Jahre, bei Atem- und/oder Herzinsuffizienz oder Diabetes eine schwere Krankheit ist mit einer viel höheren Morbidität und Mortalität. Eine erneute Analyse von Lungenautopsie-Proben von Menschen, die an der Grippepandemie von 1918 starben, bestätigte, dass die überwiegende Mehrheit der Todesfälle damals nicht direkt mit der Virulenz des Influenzavirus allein, sondern mit Superinfektionen mit S. pneumoniae und S. aureus zusammenhingen (19). Wenn auch die Prognose unter einer adäquaten Antibiotikatherapie oft günstig ist, hängt sie letztlich vor allem vom Allgemeinzustand ab und ist bei älteren, fragilen, und polymorbiden Patienten unter Polymedikation deutlich belasteter.

Prävention: die jährliche Impfung bleibt das wirksamste Mittel

Die Impfung ist nach wie vor die einfachste, wirksamste und wirtschaftlichste Präventivmassnahme für Menschen, die von Komplikationen bedroht sind (Tab. 1) und für Menschen, die sich um solche oder deren Familien kümmern, sei es im Gesundheitswesen, in Gemeinden oder im Alltag. Die ideale Impfzeit ist Mitte Oktober bis Anfang Dezember.

Andere Massnahmen zur Bekämpfung der Influenza, einschliesslich Hygienemassnahmen, sind unerlässlich, wenn sie auch die Grippe-impfung nicht ersetzen können. Falls keine Impfung gemacht werden kann oder eine spezifische Behandlung anderer winterlicher Atemwegserkrankungen fehlt, sind Masken, Atemschutzgeräte und Handhygiene sowie Barrieremassnahmen (Isolation wegen «Tröpfchen», soziale Distanz) in institutionellen Strukturen, aber auch in Ambulanzen die einzigen wirksamen Waffen (20-22).

Bei Erwachsenen gibt es keine spezifischen klinischen Argumente für einen dreiwertigen oder einen vierwertigen Impfstoff. Alle in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe sind inaktiviert und frei von Quecksilber und Aluminium. Die verfügbaren und zugelassenen Impfstoffe für Erwachsene sind: Agrippal®, Fluarix®, Influvac® und Mutagrip®. Fluarix Tetra® ist ein vierwertiger Impfstoff. Darüber hinaus enthält der Fluad®-Impfstoff ein Adjuvans (MF59C), das seine Wirksamkeit erhöht (20)] und besonders für Erwachsene über 65 Jahren empfohlen wird (www.sevaccinercontrelagrippe.ch) (21). Wenn auch Impfstoffe für alle verfügbar sind, geht es vorrangig darum, Menschen zu impfen, die einer Gruppe angehören, die von Komplikationen bedroht ist (Tab. 1) (www.infovac.ch).

Die Zusammensetzung der Impfstoffe wird jedes Jahr im Februar von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt. Seit 2013-2014 gibt die WHO auf der Nordhalbkugel auch Empfehlungen zur Zusammensetzung von vierwertigen Impfstoffen ab. Für die Saison 2018/2019 wurde die Zusammensetzung für den des trivalenten Impfstoffs bestimmt und modifiziert für die Stämme A/H1N1pdm09 (A/Michigan/45/20154), A/H3N2 (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016) und B-Victoria (B/Colorado/06/2017) zur besseren Abdeckung zirkulierender Viren. Der zusätzliche Influenza-B-Stamm, der im tetravalenten Impfstoff enthalten ist, bleibt unverändert B Yamagata = B/Phuket/3073/2013. Die Impfstoffe ohne Adjuvantien stehen im Herbst zur Verfügung.

Im Allgemeinen kann die Impfung das Grippe-Risiko bei gesunden Erwachsenen um 70% senken, wenn die Impfstämme mit den zirkulierenden Stämmen übereinstimmen (was in der Saison 2015/16 nicht der Fall war) (5). Das Alter und die Immunkapazität der geimpften Person (21) erklären, warum der Impfschutz bei älteren Menschen auf 30-40 % reduziert ist (3,4). Im institutionellen Bereich führt die Impfung von Personal und Bewohnern zu einer Verringerung von Lungenentzündungen um 46%, einer Reduktion der Krankenhausaufenthalte um 45% und der Todesfälle durch Grippe oder Lungenentzündung um 42% (22, 23). Bei 5% der geimpften Personen werden den Grippesymptomen ähnliche Reaktionen beschrieben. Diese sind nicht die Grippe, sondern Manifestation der Immunantwort auf die Impfung. Während Adjuvantien die Immunogenität von Impfstoffen verbessern, erhöhen sie auch die Reaktogenität, die sich meistens durch eine intensivere, aber letztlich harmlose Reaktion an der Injektionsstelle zeigt (1).

Während der Grippesaison 2017/18 war die Abdeckung der zirkulierenden Stämme mit dem dreiwertigen Impfstoff gering (29%), da das Yamagata-Virus der Linie B nur im vierwertigen Impfstoff enthalten war (95% Schutz). Während die Wirksamkeit des Impfstoffs nach Altersgruppen auf 25-52% geschätzt wurde (A/H1N1pdm09-Stamm: 55-67%; Virus B: 36-55%), haben dreiwertige Impfstoffe dennoch eine Wirksamkeit gegen Influenzae B/Yamagata aufgrund des Kreuzschutzes zwischen den Linien gezeigt (49-77%) (www.bag.admin.ch). Diese Daten stammen aus den USA, da in der Schweiz keine Wirksamkeitsstudie durchgeführt wurde.

Interessanterweise wurden in Betracht gezogen, dass Vitamin D im Zusammenhang mit Prävention von Grippe und saisonalen Atemwegsinfektionen immunmodulatorische Effekte haben könnte (27). In einer randomisierten Langzeitstudie zeigten Ginde et al., dass die Supplementierung mit 100.000 IE Vitamin D pro Monat die Inzidenz akuter Atemwegsinfekte reduziert (2) im Vergleich zur Supplementierung mit den üblicherweise empfohlenen Dosen von 400-1000 IE/Tag (28). Während die antiinfektiöse Wirkung von Vitamin D immer besser dokumentiert ist, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass die Vitamin-D-Supplementierung einen Einfluss auf die Verbesserung der Immunogenität von Grippeimpfstoffen hat (29).

Therapie: der Stellenwert der antiviralen Mittel

In der Schweiz gibt es antivirale Grippemittel, die erlauben, schwere Komplikationen und Todesfälle in Hochrisikosituationen zu verhindern. Im Idealfall sollten sie so schnell wie möglich nach Ausbruch der Krankheit verabreicht werden. Eine empirische Behandlung von Patienten mit Verdacht auf Influenza wird in der Regel nicht empfohlen. Eine antivirale Behandlung ist für Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen während der Epidemie mit Grippesymptomen von weniger als 48 Stunden Dauer indiziert (24).

Neuraminidasehemmer (Oseltamivir, Zanamivir) begrenzen die Ausbreitung von Viren ausserhalb infizierter Zellen und M2-Proteinhemmer (Amantadin, Remantadin) begrenzen die Viruspenetration in die Zelle. Sie reduzieren effektiv Komplikationen und allgemein die Entwicklung von Symptomen. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Viren noch sensibel ist, führen bestimmte Mutationen zu Resistenzen (Neuraminidase: H275Y und E119V; M2-Protein-Gen: Ser31). Die Resistenzen für zirkulierende Influenzaviren werden genau überwacht. Die WHO kann in Echtzeit Informationen über den möglichen Einsatz im therapeutischen oder prophylaktischen Management (z.B. Epidemie in geschlossenen Gemeinschaften, Institutionen usw.) liefern (24, 25). So zeigte in der Saison 2017/18 eines der 91 im Sentinella-Netzwerk getesteten Viren eine Resistenz gegen Oseltamivir. Weltweit sind Resistenzen selten (Europa <0,3% und USA 1% von A/H1N1pdm09, und 0% für andere Viren) (www.bag.admin.ch).

Fazit

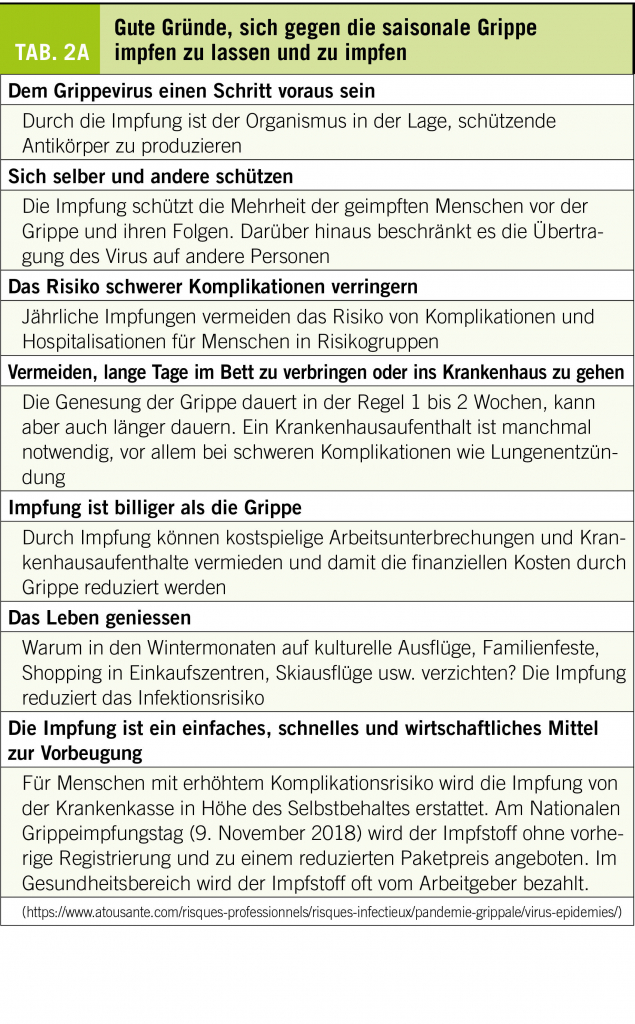

Influenza ist die Infektion, die in der Schweiz jedes Jahr am meisten Menschen tötet, insbesondere über 65-Jährige. Die Impfungen von älteren Menschen ist daher eine Priorität, wie auch von allen Erwachsenen der Gruppe 1 und von Angehörigen der Gesundheitsberufe. Gemäss einer Umfrage des BAG bei 3605 Personen, die in der Saison 2017/18 hätten geimpft werden sollen, waren dies nur 32% der über 65-Jährigen und 25% der Personen mit chronischen Krankheiten. Während sich 2014/15 18% der Angehörigen von Gesundheitsberufen impfen liessen und 2015/16 21% und 2016/17 25%, ging die Deckung in der Saison 2017/18 auf 20% zurück. Erstmals wurden auch Personen befragt, die regelmässig Kontakt mit gefährdeten Personen haben; bei ihnen lag die Impfquote bei 7%. (www.bag.admin.ch). Während persönliche Schutzmassnahmen (Maskengebrauch und Handhygiene) eine gute Ergänzung darstellen, sind weitere Anstrengungen erforderlich, um die Impfraten bei Risikopatienten und Angehörigen des Gesundheitswesens zu verbessern (Tabellen 2A und 2B).

Genolier Klinik und Montchoisi Klinik

Route du Muids 3

1272 Genolier

plang@genolier.net

plang@genolier.net

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Beitrag keine Interessenskonflikte deklariert.

- Influenza ist eine hoch ansteckende akute Virusinfektion

- Die Grippe verursacht jährliche Epidemien mit einem Wintergipfel

- Influenza ist ein grosses Problem der öffentlichen Gesundheit, insbesondere in so genannten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, zu denen alle Menschen ≥ 65 Jahre gehören

- In einem Drittel der Fälle bleibt die Grippe asymptomatisch, aber die Person ist ansteckend und kann das Virus auf jeden um sich herum übertragen

Besonders gefährdet sind die Angehörigen der Gesundheitsberufe, sich zu infizieren und Grippe zu übertragen - Die Impfung ist nach wie vor das wirksamste Mittel der Prävention; individuelle Schutzmassnahmen sind eine gute Ergänzung

- Bei Grippe sind antivirale Mittel wirksamer, wenn sie innerhalb der ersten 48 Stunden verabreicht werden.

Literatur

1. Lang PO, Aspinall R,: Vaccination in the elderly: What can be recommended? Drugs Aging 2014, 31:581-599.

2. McElhaney JE, Gavazzi G, Flamaing J, Petermans J: The role of vaccination in successful independent ageing. Eur Geriatr Med 2016, 7:171-175.

3. Lang PO, Mendes A, Socquet J, Assir N, Govind S, Aspinall R: Effectiveness of influenza vaccine in aging and older adults: comprehensive analysis of the evidence. Clin Interv Aging 2012, 7:55-64.

4. Demicheli V, Jefferson T, Di Pietrantonj C, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE, Rivetti A.: Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2018, 2:CD004876. doi: 004810.001002/14651858.CD14004876.pub14651854.

5. Demicheli V, Jefferson T, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C.: Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2018, 2:CD001269. doi: 001210.001002/14651858.CD14001269.pub14651856.

6. Jefferson T, Rivetti A, Di Pietrantonj C, Demicheli V: Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Syst Rev 2018, 2:CD004879. doi: 004810.001002/14651858.CD14004879.pub14651855.

7. Bartoszko JJ, McNamara IF, Aras OAZ, Hylton DA, Zhang YB, Malhotra D, Hyett SL, Morassut RE, Rudziak P, Loeb M.: Does consecutive influenza vaccination reduce protection against influenza: A systematic review and meta-analysis. Vaccine 2018, 36:3434-3444.

8. Lang PO, Bonduelle O, Benhabiles N, Combadières B: Prior contacts with the 2000-2003 seasonal vaccines extends the 2009 pandemic A/H1N1 vaccine-specific immune protection to non-humoral compartments. Eur Geriatr Med 2014, 5:136-138.

9. Aspinall R LP: The Avalanche is Coming … And Just Now It’s Starting to Snow. Front Immunol 2013, Jun 25;4:165.

10. Office fédéral de la santé publique (OFSP): Grippe saisonnière 2017/2018 : réduire le risque de maladie pour soi et ses proches. OFSP – Bulletin 2017, 41:10-13.

11. Lang PO, Samaras D, Samaras N, Govind S, Aspinall R: Influenza vaccination in the face of immune exhaustion: is herd immunity effective for protecting the elderly? Influenza Res Treat 2011, 2011:419216.

12. Imai C, Toizumi M, Hall L, Lambert S, Halton K, Merollini K: A systematic review and meta-analysis of the direct epidemiological and economic effects of seasonal influenza vaccination on healthcare workers. PLoS One 2018, 13::e0198685. doi: 0198610.0191371/journal.pone.0198685. eCollection 0192018.

13. Seki M, Fuke R, Oikawa N, Hariu M, Watanabe Y: Association of influenza with severe pneumonia/empyema in the community, hospital, and healthcare-associated setting. Respir Med Case Rep 2016, 19:1-4.

14. Mauskopf J, Klesse M, Lee S, Herrera-Taracena G: The burden of influenza complications in different high-risk groups: a targeted literature review. J Med Econ 2013, 16:264-277.

15. Lang PO: Pneumonies communautaires: ne pas oublier la grippe ! La Gazette médicale – info@gériatrie 2016, 6:36-37.

16. Alimi Y, Lim WS, Lansbury L, Leonardi-Bee J, Nguyen-Van-Tam JS: Systematic review of respiratory viral pathogens identified in adults with community-acquired pneumonia in Europe. J Clin Virol 2017, 95:26-35.

17. Baratali L, Lang PO,: [Pneumococcal infections: Appraisal and perspectives in terms of adult vaccination]. Presse Med 2015, 44:1155-1161.

18. Yin M, Huang L, Zhang Y, Yu N, Xu X, Liang Y, Ni J: Effectiveness and safety of dual influenza and pneumococcal vaccination versus separate administration or no vaccination in older adults: a meta-analysis. Expert Rev Vaccines 2018, 17:653-663.

19. Lang PO: Vaccination antigrippe et vaccination antipneumococcique. Un outil de prévention cardiovasculaire ? La Gazette médeicale_info@gériatrie 2015, 5:12-14.

20. Offeddu V, Yung CF, Low MSF, Tam CC: Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Infect Dis 2017, 65:1934-1942.

21. MacIntyre CR, Chughtai AA: Facemasks for the prevention of infection in healthcare and community settings. BMJ 2015 Apr 9, 350:h694.

22. Prévention de la grippe et des infections respiratoires virales saisonnières [https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=521]

23. Aspinall R, Lang PO,: Vaccine responsiveness in the elderly: best practice for the clinic. Expert Rev Vaccines 2014, 13:885-894.

24. Aspinall R, Lang PO,: Vaccination choices for older people, looking beyond age specific approaches. Expert Rev Vaccines 2018, 17:23-30.

25. Jefferson T, Di Pietrantonj C, Al-Ansary LA, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE: Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2010, Feb 17:CD004876.

26. Grijalva CG, Zhu Y, Williams DJ, Self WH, Ampofo K, Pavia AT, Stockmann CR, McCullers J, Arnold SR, Wunderink RG, Anderson EJ, Lindstrom S, Fry AM, Foppa IM, Finelli L, Bramley AM, Jain S, Griffin MR, Edwards KM: Association Between Hospitalization With Community-Acquired Laboratory-Confirmed Influenza Pneumonia and Prior Receipt of Influenza Vaccination. JAMA 2015, 314:1488-1497.

27. Lang PO, Aspinall R: Vitamin D status and the host resistance to infections: What it is currently (not) understood. Clin Ther 2017, 39:930-945.

28. Ginde AA, Blatchford P, Breese K, Zarrabi L, Linnebur SA, Wallace JI, Schwartz RS: High-dose monthly Vitamin D for prevention of acute respiratory infection in older long-term care residents: A randomized clinical trial. J Am Geriatr Soc 2017, 65:496-503.

29. Lang PO, Aspinall R: Can we translate vitamin D immunomodulating effect on innate and adaptive immunity to vaccine response? Nutrients 2015, 7:2044-2060.

30. Yen HL: Current and novel antiviral strategies for influenza infection. Curr Opin Virol 2016, 18:126-134.

31. Organisation Mondiale de la Santé (OMS): Composition recommandée des vaccins antigrippaux pour la saison grippale 2014-2015 dans l’hémisphère Nord. Wkly Epidemiol Rec 2014, 89:93-104.

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 10

- Oktober 2018