- Schmerzhafte Schwellungen im Hodensack

Eine Schwellung im Hodensack kann verschiedene Ursachen haben. Hierzu gehören entzündliche Erkrankungen wie eine Nebenhoden- oder Hodenentzündung, die Hodentorsion, ein Hodentrauma, Variko-, Spermato- oder Hydrozelen, Leistenhernie sowie bösartige und gutartige Tumore des Hodens und selten des paratestikulären Gewebes. Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die wichtigsten Krankheitsbilder und präsentiert Massnahmen und Empfehlungen für die Betreuung von Patienten mit schmerzhafter Schwellung im Hodensack in der Grundversorgung. Ein zweiter Teil über schmerzlose Schwellungen folgt.

Bei der Entdeckung einer Schwellung im Hodensack ist primär die Detektion eines akuten Leidens, das einer notfallmässigen Therapie bedarf, wichtig sowie der Ausschluss eines malignen Tumors.

Während entzündliche Veränderungen, eine Hodentorsion oder ein Trauma vor allem mit Schmerzen einhergehen, sind Spermato- und Hydrozelen sowie Hodentumore meist schmerzlos. Bereits die Anamnese gibt somit erste, wichtige Informationen über eine mögliche Ursache des aktuellen Leidens. Hierfür ist neben einem allfälligen Trauma-Hergang hauptsächlich eine Schmerz-, Miktions- sowie eine Sexualanamnese zu erfragen. Zudem lässt auch das Patientenalter bei altersspezifischen Problemen die möglichen Differenzialdiagnosen weiter eingrenzen. Die primäre Diagnostik beinhaltet neben der körperlichen Untersuchung fast immer einen skrotalen Ultraschall. Diese Untersuchung erlaubt eine schnelle und nebenwirkungsfreie Diagnostik und ist mit einer Duplex-Untersuchung kombinierbar, so dass auch lokale und ggf. pathognomonische Durchblutungsmerkmale erfasst werden können. Ausserdem können Blut- und Urinuntersuchungen weitere wichtige Information über die Ätiologie der Hodenschwellung geben. Wichtig in der Grundversorgung ist hierbei die Erkennung von Erkrankungen, die einer weiteren Behandlung durch den Urologen oder gar einer Zentrumsanbindung bedürfen.

Orchitis (Hodenentzündung)

Ursächlich für eine akute Orchitis sind meist virale Infektionen oder Entzündungen im Rahmen einer Mitbeteiligung bei primärer Nebenhodenentzündung. Eine isolierte Orchitis wird meist im Rahmen einer viralen Infektion beobachtet, wobei von einem hämatogenen Infektionsweg ausgegangen wird. Bei bakteriellen Entzündungen wird vermutet, dass die Infektionen ausgehend von einer bestehenden Harnwegsinfektion über den Ductus deferens, in den Nebenhoden und anschliessend in den Hoden gelangen. Dies kann im Rahmen einer Zystitis, Prostatitis oder Urethritis der Fall sein und bringt deshalb oft die entsprechenden Zusatzsymptome mit sich.

Durch den hämatogenen Infektionsweg bei viralen Infekten ist eine virale Orchitis häufiger bilateral anzutreffen als bei der aufsteigenden bakteriellen Form. Bekannt ist hier vor allem die Mumps-orchitis, die jedoch auf Grund der breiten Beimpfung in den westlichen Ländern nicht mehr häufig anzutreffen ist. Eine Orchitis kann aber auch im Rahmen anderer Viruserkrankungen auftreten wie z.B. der Mononukleose oder Infektionen mit Coxsackie-, Varizella- oder Echoviren. Bei der klinischen Untersuchung imponiert sowohl bei der viralen als auch bei der bakteriellen Orchitis ein geschwollener, druckdolenter und überwärmter Hoden mit möglicher Rötung und Schwellung des Skrotums. Bei einseitiger Klinik wird dies am besten durch den Vergleich mit dem nicht befallenen Hoden beurteilt.

Die Symptomatik kann sich über wenige Stunden bis Tage entwickeln und bei fortgeschrittenen Fällen zeigen sich die typischen Infektionszeichen mit Fieber, Rötung und gespanntem Skrotum. Bei einer bakteriellen Entzündung können zudem begleitende Symptome eines Harnwegsinfektes wie Drangsymptomatik, Brennen oder Schmerzen bei der Miktion auftreten. Im Falle einer Mumpsorchitis sind auf Mumps-spezifische Symptome wie z.B. die Schwellung der Ohrspeicheldrüsen zu achten. Es sind aber durchaus auch klinisch inapparente Mumps-Verläufe möglich, die nur mit einer Orchitis einhergehen. Es sollte deshalb eine durchgemachte Mumps-Infektion oder Impfung erfragt werden. Bei Verdacht können entsprechende serologische Untersuchungen durchgeführt werden.

Da palpatorisch meist eine sehr ausgeprägte Druckdolenz besteht, ist es klinisch oft schwer, zwischen einer Hoden- und Nebenhodenentzündung zu unterscheiden. Eine sonographische Untersuchung des Hodens ist deshalb die Diagnostik der Wahl und in den meisten Fällen wegweisend. Hierbei imponiert die akute Entzündung mit einer relativ homogenen und echoarmen Vergrösserung des gesamten Hodens und einer relativen Hyperperfusion im Duplex-Ultraschall. Das initiale homogene Ultraschallbild kann im weiteren Verlauf einem fleckigen inhomogenen Bild weichen, das ein Hinweis für einen infektbedingten Gewebsuntergang bzw. eine Einschmelzung sein kann. Begleitend kann eine reaktive Hydrozele oder ein Skrotalödem auftreten. Bei Verdacht auf eine aufsteigende, bakterielle Entzündung sollte eine Urinkultur bzw. bei Fieber auch Blutkulturen abgenommen werden. Bei sexuell aktiven Patienten ist auch an mögliche sexuell übertragbare Infektionskrankheiten (z.B. Chlamydien- oder Gonokokken-Urethritis) zu denken, die dann entsprechend abgeklärt werden sollten.

Therapeutisch sollte bei jeder Art der Orchitis primär Bettruhe mit Hochlagern und Kühlen des Skrotums veranlasst werden. Zudem sollte eine symptomatische, antiphlogistische Therapie initiiert werden. Bei bakterieller Infektion bedarf es initial einer empirischen antibiotischen Therapie mit resistenzgerechter Anpassung nach Erhalt der abgenommenen Kulturen. Die Antibiotikatherapie richtet sich hierbei nach der Anamnese und dem zu erwartenden Keimspektrum. Bei sexuell aktiven Männern zielt diese auch auf mögliche sexuell übertragbare Erreger, beim betagten Mann eher auf die häufigsten Keime einer «üblichen» Harnwegsinfektion.

Eine mögliche Komplikation der akuten Orchitis ist die testikuläre Abszedierung weshalb es einer Verlaufskontrolle bedarf. Diese ist insbesondere bei Patienten, die klinisch schlecht auf die Therapie ansprechen, angebracht. Bei entzündlicher Destruktion des Hodengewebes kann es im Verlauf zu einer Atrophie und somit zu einem Funktionsverlust des betroffenen Hodens kommen. Insbesondere bei beidseitiger Orchitis besteht hierbei die Gefahr einer Infertilität und eines Hypogonadismus.

Epididymitis (Nebenhodenentzündung)

Viel häufiger als die Orchitis ist die Entzündung des Nebenhodens. Die bakterielle Infektion ist die häufigste Ursache einer akuten Epididymitis und tritt meist bei einer Harnwegsinfektion oder im Rahmen von sexuell übertragbaren Infektionen der Harnwege auf. Auch hier stellen sich die Patienten mit einem schmerzhaften, geschwollenem und im Verlauf gerötetem Skrotum vor, welches sich oft über einen kurzen Zeitpunkt entwickelt hat. Bei fortgeschrittenem Stadium der Entzündung können zudem systemische Infektzeichen wie Fieber oder Schüttelfrost auftreten. Nebenhodenentzündungen können akut, eitrig-abszedierend oder chronisch auftreten.

Anamnestisch wichtig ist hierbei, urogenitale Begleitsymptome zu erfragen, um die Ursache und das Keimspektrum weiter eingrenzen zu können. Insbesondere bei jungen, sexuell aktiven Patienten sollte auch hier eine Sexualanamnese erhoben werden.

Diagnostisch wichtig ist in jedem Fall die Urin-Analyse. Im Urinstatus kann der Verdacht einer Harnwegsinfektion bei Leukozyturie oder bei Nitrit-positivem Befund erhärtet werden. Eine Urinkultur kann einen möglichen Keim inklusive Antibiotikaresistenzen identifizieren und sollte immer vor Beginn einer Therapie abgenommen werden. Es ist jedoch auch möglich, dass bei bakterieller Epididymitis die Urinkultur negativ ist. Daher sollte zusätzlich bei auffälliger Sexualanamnese oder klinischem Verdacht einer sexuell übertragbaren Erkrankung auch diesbezüglich eine Diagnostik mittels PCR aus Urethralabstrich oder Erststrahlurin erfolgen (Gonokokken, Chlamydien sowie Urea- / Mykoplasmen).

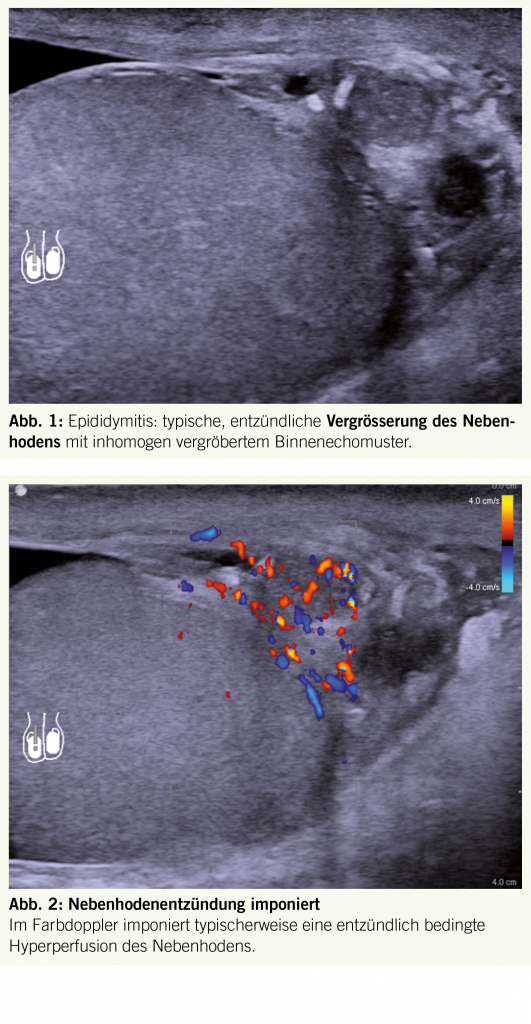

Wegweisend ist bei Verdacht auf eine Nebenhodenentzündung ebenfalls die sonographische Untersuchung des Skrotums. Hierbei imponiert eine echoarme Vergrösserung des Nebenhodens mit inhomogen vergröberten Binnenechomustern (Abb. 1). Im Farbdoppler zeigt sich typischerweise eine «inflammatorische» Hyperperfusion des Nebenhodens (Abb. 2). Oft zeigt sich eine entzündlich bedingte Begleit-Hydrozele. Sonographisch wichtig ist der Ausschluss eines Abszesses, welcher in der Regel einer operativen Sanierung bedarf. Kann ein solcher ausgeschlossen werden, sollte neben einer symptomatischen Therapie mit Bettruhe, Hodenhochlagern und medikamentöser Therapie mit einem Antiphlogistikum, eine primär empirische und später gezielte antibiotische Therapie erfolgen (s.o.).

Hodentrauma

Traumatische Verletzungen des Hoden sind meist stumpfer Natur, nur selten gibt es penetrierende Traumen. Da sich Patienten meist aufgrund des Hodentraumas vorstellen, ist die Anamnese oft wegweisend. Durch das Trauma kann ein intraskrotales Hämatom (Hämatozele) oder ein sichtbares Hämatom der Skrotalwand entstehen. Beides führt zu einer Schwellung des Skrotums. Auch hier erlaubt die Skrotalsonographie oft eine schnelle Diagnosefindung. Im Ultraschall ist das Hodenparenchym und das Cavum serosum testis auf mögliche Hämatome sowie die Tunica albuginea auf ihre Integrität zu prüfen. Zudem ist es wichtig die Hodendurchblutung in der Duplex-Sonographie vor allem im Seitenvergleich zu beurteilen.

Das Ausmass der Verletzung kann sonographisch leicht unterschätzt werden. Bei Parenchym-Unregelmässigkeiten sowie Hämatozele stellt sich der Verdacht auf eine Ruptur der Tunica albuginea, so dass grosszügig die Indikation für eine operative Evaluation gestellt werden sollte. Wichtig zu wissen ist, dass auch bei intakter Tunica albuginea eine bestehende Schwellung bzw. eine intratestikuläre Einblutung im Verlauf zu einer Hodenischämie führen kann und einer zeitnahen Verlaufskontrolle bzw. im Zweifelsfall immer einer operativen Freilegung bedarf.

Ein konservatives Therapie-Regime ist bei unauffälliger Bildgebung ohne Anzeichen eines intratestikulären Hämatoms, einer Hämatozele oder von Durchblutungsstörung gerechtfertigt. Bei reinem Hämatom der Skrotalwand reicht ebenfalls eine symptomatische Therapie mittels Analgesie, Hochlagern, Kühlen und Bettruhe aus.

Operativ erfolgt je nach Verletzungsmuster eine Hämatomevakuation, die Entfernung von avitalem Hodengewebe, die Blutstillung oder die Naht der Tunica albuginea bzw. deren Rekonstruktion mit einem Gewebepatch bei grösseren Defekten. Bei stark destruierender Verletzung ist ggf. auch die Entfernung des Hodens notwendig.

Hodentorsion

Von einer Hodentorsion spricht man bei einer Verdrehung des Samenstranges mit Beeinträchtigung der Hodendurchblutung. Eine Torsion entsteht meist spontan z.B. im Rahmen einer rotatorischen Kontraktion des Musculus cremaster. Sie kann jedoch auch durch Manipulationen, bei sportlicher Aktivität oder durch ein Trauma bedingt sein. Gehäuft tritt die Hodentorsion bei Kleinkindern unter 2 Jahren sowie bei Adoleszenten im Alter von 15-20 Jahren auf. Prinzipiell kann sie jedoch in jedem Alter vorkommen. Führende Klinik hierbei ist der plötzlich aufgetretene starke Hodenschmerz. Eine Hodentorsion kann sich jedoch auch atypisch, zum Beispiel durch ipsilaterale Unterbauchschmerzen bemerkbar machen. Klinisch kann ein Hodenhochstand oder abnormale Lage des Hodens auffallen. Auch begleitende, vegetative Symptome wie Übelkeit und Erbrechen können auftreten. Im Verlauf treten bei länger bestehender Torsion eine skrotale Schwellung sowie Entzündungszeichen auf.

In der klinischen Untersuchung imponiert ein oftmals hochstehender und druckdolenter Hoden, welcher meist bereits bei geringer Palpation stark schmerzhaft ist. Zur Differenzierung eines entzündlichen Geschehens kann der Hoden am liegenden Patienten angehoben werden (Prehn-Zeichen). Ist hierdurch eine Linderung zu erreichen ist das Prehn-Zeichen positiv, was für eine entzündliche Genese spricht. Persistieren die Schmerzen, ist das Prehn-Zeichen negativ, was für eine Hodentorsion spricht. Das Prehn-Zeichen ist jedoch nicht als zuverlässig anzusehen und sollte nie als alleinige Diagnostik durchgeführt werden. Bei testikulären Schmerzen muss differentialdiagnostisch auch an ein symptomatisches prävesikales Ureterkonkrement gedacht werden, welches oft eine Schmerzausstrahlung in das ipsilaterale Skrotum und den Hoden bewirken kann. Kolikartige Schmerzepisoden, Miktionsbeschwerden (insbesondere neu aufgetretene Pollakisurie) sowie ein unruhiger Patient und Stein-episoden in der Anamnese können hier wichtige Hinweise geben.

Laborchemisch sind ein Urinsediment und -kultur sowie Blut-untersuchungen (Blutbild, CRP, Kreatinin) durchzuführen, um eine entzündliche Ursache auszuschliessen bzw. nicht zu verpassen. Bei akuter Torsion des Hodens kann eine Leukozytose nachweisbar sein. Erhöhte Entzündungsparameter sowie ein febriler Patient sprechen im frühen akuten Stadium jedoch eher für ein entzündliches Geschehen.

Diagnostik der Wahl ist die sonographische Untersuchung des Hodens mit zusätzlicher Doppler- / Duplex-Sonographie, womit die testikuläre Durchblutung im Seitenvergleich beurteilt werden kann. Wichtig ist, dass das arterielle Durchblutungssignal bei inkompletter Torsion anfangs normal sein kann und somit eine Torsion verpasst werden kann. Durch eine zunehmende venöse Stauung kommt es erst im Verlauf zu einem intratestikulären Druckanstieg mit verzögertem Sistieren der arteriellen Durchblutung.

Im Zweifel sollte daher bei jedem Verdacht auf eine Hodentorsion eine zeitnahe operative Freilegung des Hodens erfolgen, um einer irreversiblen, ischämischen Schädigung, die nach ca. 4-8h einsetzt vorzubeugen. Zeigt sich der Hoden nach Freilegung und Retorquierung in einem vitalen Zustand, so wird dieser und auch der kontralaterale Hoden im Skrotum fixiert (sog. Orchidopexie), um einer erneuten Torsion vorzubeugen. Bei persistierender Ischämie trotz Retorquierung erfolgen eine ipsilaterale Orchiektomie und eine Pexie der Gegenseite.

Klinik für Urologie

UniversitätsSpital Zürich

nico.grossmann@usz.ch

Klinik für Urologie

UniversitätsSpital Zürich

Zentrum für Urologie

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte in Zusammenhang mit diesem Beitrag.

- Orchitiden imponieren als schmerzhafte Schwellung des Hoden und entstehen meist durch virale Infektionen oder durch Mitbeteiligung bei primärer Nebenhodenentzündung.

- Die häufigere Nebenhodenentzündung entsteht meist durch bakterielle Infektionen bei Harnwegsinfekten oder sexuell übertragbaren Erkrankungen und manifestiert sich als schmerzhafte Hodenschwellung. Die empirische Antibiotikatherapie richtet sich nach dem erwarteten Keimspektrum, welches beim sexuell aktiven Mann auf möglich sexuell übertragbare Erreger und beim betagten Mann auf die häufigsten Keime einer Harnwegsinfektion zielt.

- Besteht nach Hodentrauma ein sonografisch unauffälliger Hoden ohne Anzeichen eines intratestikulären Hämatoms, einer Hämatozele oder einer Durchblutungsstörung kann ein konservatives Therapie-Regime angegangen werden.

- Eine Hodentorsion manifestiert sich als plötzlich aufgetretener, stärkster Hodenschmerz. Die Indikation zur Hodenfreilegung sollte im Zweifel grosszügig gestellt und möglichst 4-8h nach Auftreten der Symptomatik durchgeführt werden.

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 9

- September 2018