- Aktuelle Bildgebung in der Neurologie

Die Magnetresonanztomographie (MRI), die auf Röntgenstrahlen basierende Computertomographie (CT) sowie die nuklearmedizinische Techniken Positronenemissionstomographie (PET) und Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie (SPECT) werden routinemässig bei neurologischen Fragestellungen eingesetzt. Die folgenden Erläuterungen sollen das aktuelle Spektrum der Untersuchungsmöglichkeiten aufzeigen und helfen, für spezifische Pathologien die geeignetste Untersuchungstechnik zu wählen.

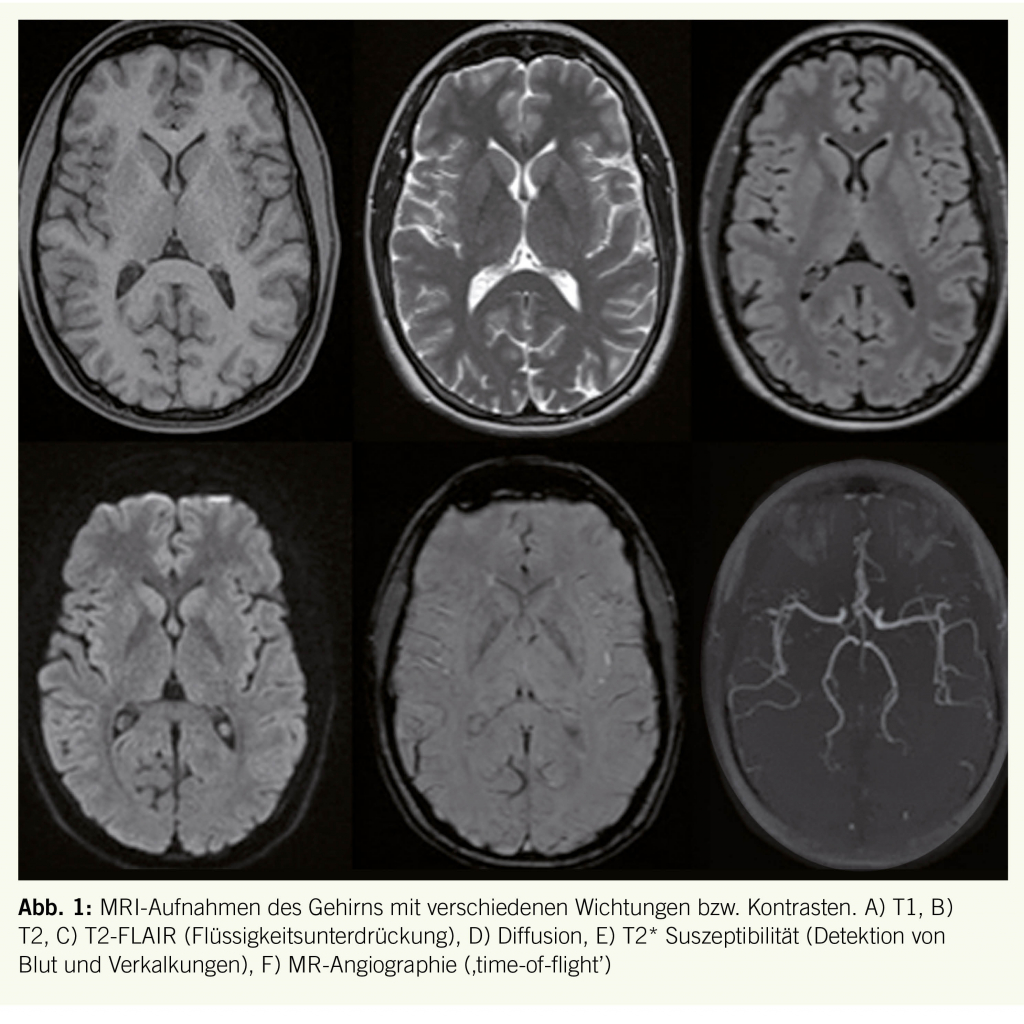

Die meisten neurologischen Fragestellungen werden heutzutage mittels MRI abgeklärt. Insbesondere für die Beurteilung der zerebralen Strukturen ist der hohe Weichteilkontrast und die Möglichkeit, mit verschiedenen Geräteparametern spezifische Kontraste zu erzeugen, ein entscheidender Faktor. Zudem liefern MRI Techniken wie die Diffusions- und Perfusionsanalyse sowie die Spektroskopie weitere Informationen auf molekularer Ebene zur Charakterisierung von gefundenen Strukturalterationen (Abb. 1).

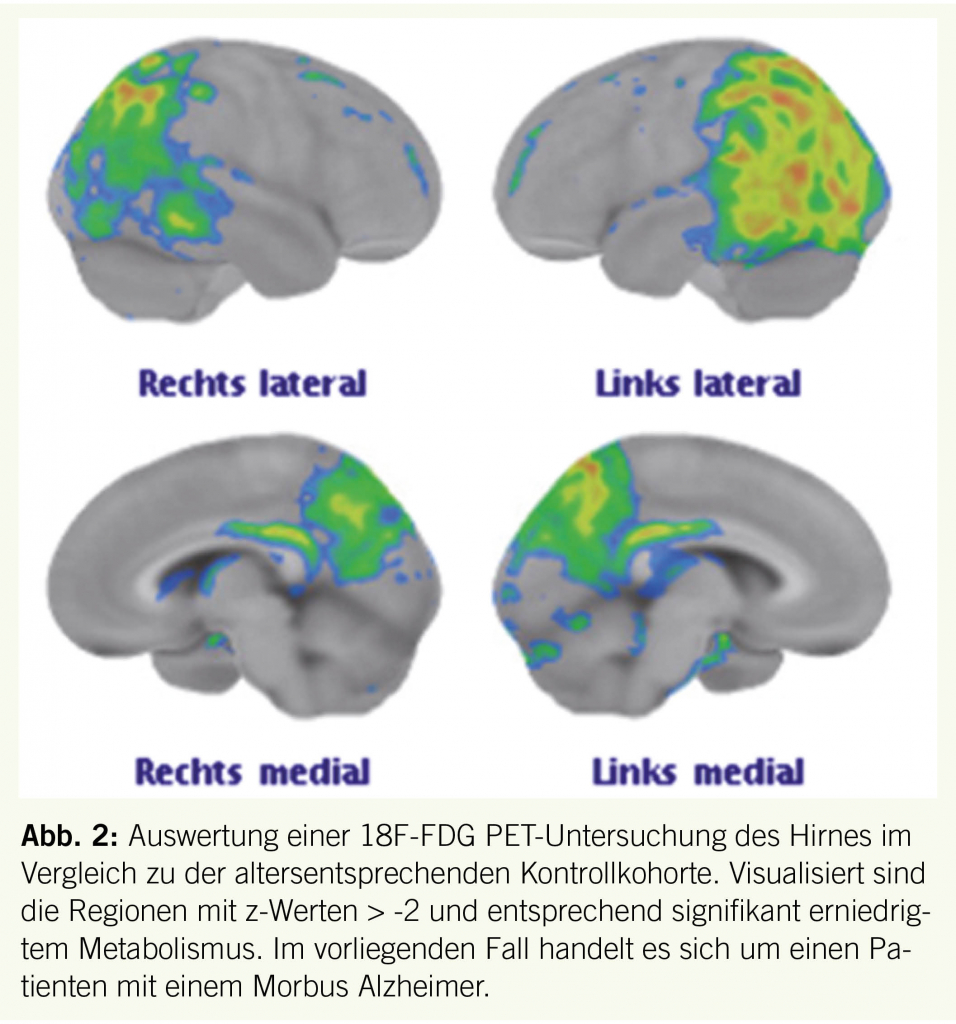

Häufige Indikationen für eine MRI Untersuchung sind neben fokalen neurologischen Defiziten, wie sie zum Beispiel bei Ischämien, entzündlich-demyelinisierenden Erkrankungen oder Tumoren vorhanden sind, die Abklärung von Schwindel und Gangunsicherheiten, Seh-, Hör- und Riechproblemen, hypophysäre Hormonstörungen, Kopfschmerzen oder Trigeminusneuralgien. Zur weiteren Beurteilung von dementiellen Entwicklungen oder Bewegungsstörungen werden häufig volumetrische Auswertungen der grauen Substanz durchgeführt, um signifikante Abweichungen vom entsprechenden Alterskollektiv zu erkennen und zu quantifizieren. Aufgrund der früher und spezifischer detektierbaren Veränderungen auf molekularer Ebene werden bei den entsprechenden Abklärungen häufig zusätzliche nuklearmedizinische Techniken wie die PET mit FDG (Fluorodeoxyglukose) zur Einteilung der Demenzformen (Abb. 2,

Tab. 1) oder die SPECT mit Ioflupan (DaTSCAN) zur Evaluation des dopaminergen nigrostriatalen Systems bei Bewegungsstörungen komplementär angewendet.

PET-Untersuchungen mittels markierten Aminosäuren wie Fluoro-Ethyl-Tyrosin (FET) finden zudem Anwendung in der Abklärung von Hirntumoren, da sie in höhergradigen Gliomen stark aufgenommen werden und eine Gewebecharakterisierung sowie Grössenbestimmung zulassen (Im MRI ist es zum Teil schwierig, infiltrative Tumoranteile von umgebenden ödematösen oder posttherapeutischen Veränderungen abzugrenzen). Die CT hat ihren Stellenwert primär bei frischen hämorrhagischen Veränderungen, da im MRI frisches Blut zum Teil nur ungenügend abgegrenzt werden kann (z.B. bei akuten Subarachnoidalblutungen). Zudem wird die gute Visualisierung des Knochens benötigt, um traumatische Frakturen abzugrenzen oder ossäre Texturstörungen zu charakterisieren. Insbesondere bei älteren Patienten lässt sich bei einer CT zudem die Untersuchungszeit kurzhalten (ca. 1 – 5 Minuten gegenüber 30 – 60 Minuten im MRI). Die Kontrastmittelgabe erhöht sowohl bei der CT- wie auch bei der MRI-Untersuchung die Sensitivität zur Detektion von gewissen Pathologien (z.B. Metastasen, Mikroabszesse, meningeale Erkrankungen) und lässt weiterführende Charakterisierungen hinsichtlich einer Blut-Hirn-Schrankenstörung zu (z.B. zur Gradabschätzung bei Gliomen oder zur Beurteilung von Floridität und Mehrzeitigkeit bei demyelinisierenden Erkrankungen).

Naturgemäss muss das potentielle Risiko einer Untersuchung mit dem möglichen Benefit bei der Indikationsstellung abgewägt werden. Bei der CT und den nuklearmedizinischen Untersuchungen sind es insbesondere die ionisierenden Strahlen mit einem potentiellen Effekt auf die genetische Struktur, wenn gleich in den letzten Jahren die applizierten Dosen durch technischen Fortschritt deutlich reduziert werden konnten. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sowie bei Patienten mit wiederholten Untersuchungen wird daher primär zu einem MRI geraten. Risiken beim MRI bestehen insbesondere bei Fremdmaterial wie Metallsplittern und elektronischen Implantaten, wobei die neueren Generationen von den meisten Medizinaltechnikgeräten unter gewissen Bedingungen MRI tauglich sind. Vor einer MRI Untersuchung sollte der genaue Name des Implantates und dessen Hersteller bekannt sein. Bei

Patienten mit Herzschrittmacher oder Neurostimulator sollte eine strenge Indikationsprüfung erfolgen, da die Untersuchung aufwändig ist: Es können oft nur Sequenzen bei niedriger Feldstärke (1,5 Tesla) mit reduziertem SAR-Wert gefahren werden. Die meisten Schrittmacherimplantate erfordern eine Einstellung des Schrittmachers vor und nach der MRI-Untersuchung durch einen Kardiologen (Rhythmologen). Die potentiell schädigenden Wirkungen bestehen in lokalen Erwärmungen bzw. Verbrennungen, Dislokationen von ferromagnetischen Materialen oder die Ausserfunktionssetzung von elektronischen Geräten. Mechanische Herzklappen sind in der Regel MR-tauglich, da eine allfällige Erwärmung mit dem zirkulierenden Blut abtransportiert wird und Dislokationen aufgrund der stabilen Befestigung nicht festgestellt wurden.

Untersuchungen der Felsenbeine, des Viszerokraniums und des Halses

Zur Beurteilung allfälliger Pathologien der Felsenbeine beziehungsweise des Gehör- und Gleichgewichtsorgans wird primär die CT eingesetzt, wenn es um eine strukturelle Analyse der ossären Strukturen geht (Gehörknöchelchen, otische Kapsel, Integrität der lateralen Schädelbasis) respektive das MRI, wenn eine Beurteilung des membranösen Labyrinthes oder der Nervi vestibulocochlearis und fazialis gewünscht wird. Spätaufnahmen im MRI 4 Stunden nach Kontrastmittelgabe ermöglichen zudem die Detektion eines chochleären und/oder vestibulären Hydrops wie er beim Morbus Menière gesehen wird (1). Zur Abklärung eines möglichen Cholesteatoms wird häufig sowohl eine CT akquiriert zur Beurteilung der Belüftung der Mittelohrkompartimente und zur Evaluation von ossären Arosionen, wie auch ein MRI mit Diffusionssequenz zur Charakterisierung einer allfälligen Raumforderung bzw. Belüftungsstörung. Die Abklärungen von Nasenatmungsbehinderungen oder chronischen Rhinosinusitiden geschieht in erster Linie mittels CT, da insbesondere strukturelle Einengungen detektiert und anatomische Varianten beschrieben werden müssen. Bei Verdacht auf endonasale/sinusale Tumoren, granulomatöse Pathologien oder invasive Pilzinfektionen wird die Untersuchung nach Kontrastmittelgabe durchgeführt und allenfalls mit einem MRI ergänzt. Sowohl für die Beurteilung der Kiefergelenke wie auch der Speicheldrüsen ist die MRI-Technik die Methode der Wahl, wobei dynamische Funktionsaufnahmen bei Kieferöffnung (Movie-Sequenzen) und dedizierte MR-Sialographien ins Unterschungsprotokoll eingeschlossen werden können. Bei zervikalen Pathologien haben sowohl das MRI wie auch die CT ihren Stellenwert und die Empfehlung zur Bildgebungstechnik hängt primär von der klinischen Fragestellung und der Kooperationsfähigkeit des Patienten ab. Das MRI ermöglich eine genauere Gewebscharakterisierung wie z.B. die Detektion einer Hyperzellularität (wie typischerweise sehr ausgeprägt bei Lymphomen), die CT ist aufgrund der schnellen Akquisitionszeit jedoch deutlich weniger artefaktanfällig. Für das ‚Staging’ von ORL-Tumoren mit Suche nach Lymphknotenmetastasen bzw. zur Suche des Primärtumor sbeim CUP-Syndrom (Cancer of unknown origin, d.h. Lymphknotenmetastasen ohne Primärtumor) wird standardmässig das PET/CT hinzugezogen (2). Gefässpathologien werden neben der Duplex-Sonographie wiederum am häufigsten mittels MR-Angiographie abgeklärt, da im MRI sowohl dynamische Flussvisualisationen (4D-Angiographie) wie auch Beurteilungen von Plaque-Morphologie, entzündlichen Wandveränderungen und Dissektionen möglich sind. Die Halsangiographie kann im MRI bezüglich der proximalen supraaortalen Äste aufgrund von Artefakten jedoch eingeschränkt aussagekräftig sein. Bei einer diesbezüglichen Fragestellung ist die CTA der Halsgefässe einschliesslich Aortenbogen / A. subclavia die besser geeignete Untersuchungsmethode.

Untersuchungen der Wirbelsäule und minimal invasive Schmerztherapie

Zur Abklärung von spinalen Pathologien bzw. zur Beurteilung des Myeloms, der Cauda equina, der Nervenwurzeln, der Meningen und der Gefässe ist das MRI der Standard (3). Die konventionellen Myelographien wurden primär durch die nicht invasive MR-Myelographie abgelöst (Abb. 3).

Obwohl das MRI in den allermeisten Fällen im Liegen akquiriert wird, können allfällige biomechanische Wirbelverschiebungen mit zunehmenden Stenosierungen in aufrechter bzw. gewichtstragender Position mit komplementären Röntgenbildern im Stehen sowie in Flexion/Extension detektiert und in die finale Befundsynthese integriert werden. Die CT-Myelographie beschränkt sich auf Fälle, wo eine Kontraindikation für ein MRI vorliegt oder bei Metallimplantaten, die grosse Artefakte im MRI verursachen können, wie z.B. Spondylodesen. Eine CT-Myelographie ermöglicht dann eventuell die Beurteilung von Nervenkompressionen / Spinalkanalstenosen, die ggf. artefaktüberlagert im MRI nicht eruierbar sind.

Bei auch nach durchgeführtem MRI unklaren spinalen Schmerzsyndromen werden zunehmend auch nuklearmedizinische SPECT/CT-Untersuchungen mit Technetium-99m-markierten Phosphonaten zur Detektion von fokal erhöhtem Knochenmetabolismus eingesetzt. Die minimal-invasiven Infiltrationen von lokalen Schmerzgeneratoren (aktivierte Fazettengelenksarthrosen, Spinalkanalstenosen und Nervenwurzelkompressionen) werden aufgrund der genauen Nadelplatzierung und des niedrigen Komplikationsrisikos meist unter CT-Kontrolle durchgeführt. Damit werden zusammen mit muskelstärkenden Übungen häufig gute Langzeitresultate erzielt.

Untersuchungen des peripheren Nervensystems

Die MR-Neurographie hat für die Detektion von lokalen Kompressionssyndromen und intrinsischen Nervenpathologien in den letzten Jahren deutlich an Stellenwert gewonnen. Aufgrund von speziell optimierten Sequenzen wurden hochaufgelöste Visualisierungen von verschiedenen peripheren Nerven und eine Beurteilung der Neventextur bzw. Faszikelstruktur möglich. Zudem lassen sich im gleichen Untersuchungsgang assoziierte Muskeldenervationsmuster erkennen (akute/subakute Denervationsödeme und chronische fettige Degenerationen), um daraus Rückschlüsse auf die zugrundeliegende Pathologie zu gewinnen (4). Mit der gleichen Technik werden zudem Veränderungen des Plexus brachialis wie auch des Plexus lumbosakralis abgeklärt.

Ausblick

Insbesondere im Bereich der Nuklearmedizin finden molekularpathologische Erkenntnisse zunehmend Eingang in die klinischen Abklärungen. Neue Radiotracer ermöglichen, spezifische Stoffwechselvorgänge, Neurotransmitter oder Rezeptoren in-vivo zu visualisieren und zu quantifizieren. Als Beispiel sollen ß-Amyloid und Tau-Protein-Liganden Demenzerkrankungen im Frühstadium erkennen und charakterisieren. Obwohl diese Verfahren aktuell noch nicht in der klinischen Routine etabliert sind, werden sich in den kommenden Jahren wohl einige neue bildgebende Möglichkeiten ergeben – à suivre.

MAS Medical Physics ETH

Medizinisch Radiologisches Institut (MRI) Zürich

Goethestrasse 18

8001 Zürich

fkuhn@mri-roentgen.ch

Der Autor hat keine Interessenskonflikte in Zusammenhang mit diesem Beitrag.

- In den meisten Fällen ist das MRI die Methode der Wahl für die Abklärung von neurologischen Fragestellungen. Zur Beurteilung des peripheren Nervensystems bietet die MR-Neurographie zudem die Möglichkeit zur Visualisierung von spezifischen muskulären Denervierungsmustern.

- Die Computertomographie hat ihren Stellenwert insbesondere bei Frage nach akuten Blutungen und Frakturen sowie zur Charakterisierung von ossären Veränderungen. Aufgrund der kurzen Untersuchungsdauer ist die Methode zudem gut geeignet zur Untersuchung von älteren unruhigen Patienten. Bei jungen Patienten sollte aufgrund der Röntgenstrahlung primär eine MRI-Untersuchung gemacht werden mit allenfalls komplementärer Computertomographie falls notwendig.

- PET- und SPECT-Untersuchungen werden bei spezifischen Fragestellungen eingesetzt wie zum Beispiel zur Unterteilung von verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen (Demenzen, Bewegungsstörungen).

- Bei Fragen hinsichtlich der am besten geeigneten primären Untersuchungstechnik steht Ihnen Ihr Neuroradiologe/Neuronuklearmediziner sicherlich gerne beratend zur Verfügung.

Literatur:

1. Barath, K., B. Schuknecht, A.M. Naldi, T. Schrepfer, C.J. Bockisch, and S.C. Hegemann, Detection and grading of endolymphatic hydrops in Meniere disease using MR imaging. AJNR Am J Neuroradiol, 2014. 35(7): p. 1387-92.

2. Kuhn, F.P., M. Hullner, C.E. Mader, N. Kastrinidis, G.F. Huber, G.K. von Schulthess, S. Kollias, and P. Veit-Haibach, Contrast-enhanced PET/MR imaging versus contrast-enhanced PET/CT in head and neck cancer: how much MR information is needed? J Nucl Med, 2014. 55(4): p. 551-8.

3. Kuhn, F.P., S. Hammoud, M.M. Lefevre-Colau, S. Poiraudeau, and A. Feydy, Prevalence of simple and complex sacral perineural Tarlov cysts in a French cohort of adults and children. J Neuroradiol, 2017. 44(1): p. 38-43.

4. Manoliu, A., M. Ho, D. Nanz, E. Dappa, A. Boss, D.M. Grodzki, W. Liu, A. Chhabra, G. Andreisek, and F.P. Kuhn, MR neurographic orthopantomogram: Ultrashort echo-time imaging of mandibular bone and teeth complemented with high-resolution morphological and functional MR neurography. J Magn Reson Imaging, 2016. 44(2): p. 393-400.

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 9

- September 2018