- Ursachen und klinische Relevanz von Blutdruckvariabilität

Die arterielle Hypertonie stellt den wichtigsten Risikofaktor für kardio- und zerebrovaskuläre Morbidität und Mortalität dar. Neben der eigentlichen Höhe der Blutdruckwerte besteht mitunter auch eine Blutdruckvariabilität mit teils deutlichen Blutdruckschwankungen. Obwohl Blutdruckschwankungen von einem Moment zum nächsten ein physiologisches Phänomen sind, ist doch relativ wenig bekannt hinsichtlich ihrer klinischen Bedeutung. Im Folgenden sollen deren Ursachen und Bedeutung sowie therapeutische Überlegungen im Zusammenhang mit diesem Befund besprochen werden.

Die arterielle Hypertonie stellt den wichtigsten Risikofaktor für kardio- und zerebrovaskuläre Morbidität und Mortalität dar (1, 2). Dieses umfasst Erkrankungen wie die koronare Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, peripher-arterielle Verschlusskrankheit sowie den ischämischen und hämorrhagischen Hirnschlag. Auch eine beschleunigte dementielle Entwicklung wird bei Patienten mit arterieller Hypertonie häufiger beobachtet.

Die European Society of Hypertension (ESH) sowie die Schweizerische Hypertoniegesellschaft (SHG) empfehlen einen oberen Blutdruckgrenzwert von 140/90 mmHg, während die neue US-amerikanische Empfehlung – basierend auf neueren Studienergebnissen (3) – einen Grenzwert von 130/80 mmHg nennt. Die Therapie umfasst neben lebensstilmodifizierenden Faktoren insbesondere die medikamentöse Therapie. Diese erfolgt in Abhängigkeit von Ursachen und Höhe des Blutdrucks sowie bestehenden vaskulären Begleiterkrankungen bzw. Risikofaktoren in verschiedenen Kombinationen (siehe auch aktuelle Leitlinienempfehlungen) (1).

Neben erhöhten absoluten systolischen oder diastolischen Blutdruckwerten, ist bei Patienten mit einer arteriellen Hypertonie nicht selten eine Blutdruckvariabilität mit teils deutlichen Blutdruckschwankungen zu beobachten. Die Ursachen, klinische Relevanz und therapeutische Implikationen sollen im Folgenden beleuchtet werden.

Ursachen und Diagnosestellung

Der Blutdruck unterliegt einer zirkadianen Schwankung und zeigt zudem physiologische Schwankungen, abhängig von körperlicher oder auch psychischer Belastung. Auf der anderen Seite finden sich auch pathologische Blutdruckschwankungen, welche teils nicht einfach zu erfassen sind. So können auch bei wiederholten Messungen im Rahmen ambulanter Konsultationen teils ausgeprägte Schwankungen verpasst werden. Zudem kommt hierbei noch der Weiss-kittel-Effekt potentiell hinzu. Eine ambulante 24-Stunden-Messung bietet eine Möglichkeit, kurzfristige Schwankungen unabhängig der Tageszeit zu erfassen. Jedoch entziehen sich hierbei möglicherweise Schwankungen von Tag zu Tag, so dass in diesem Fall regelmässige häusliche Selbstmessungen hilfreicher sein können. Insgesamt sollten Schwankungen aufgrund der mit ihnen einhergehenden potentiell negativen prognostischen Implikationen erkannt werden (4-6).

Blutdruckschwankungen können verschiedene Ursachen aufweisen. Bei einigen Patienten mit einer arteriellen Hypertonie finden sich nicht nur erhöhte, sondern auch stark schwankende Blutdruckwerte. Aufgrund der Hypertonie-bedingten Gefässschädigung kommt es zu einer Störung der Blutdruckregulation, sodass bereits geringfügige Stimuli (wie z.B. körperliche Aktivität, Stress, etc.) zu deutlichen Blutdruckschwankungen führen können. Teils finden sich auch nächtliche Blutdruckschwankungen, ohne klar erkennbare Auslöser. Hier gilt es, die medikamentöse Therapie – bzgl. Präparat, Dosis und Einnahmezeitpunkt – zu reevaluieren.

Blutdruckschwankungen können auch sekundärer Genese sein und z.B. im Rahmen von begleitenden Schilddrüsenfunktionsstörungen oder bei Frauen im Rahmen menopausaler hormoneller Veränderungen auftreten. Es gilt, eine individuelle Evaluation bzgl. möglicher sekundärer Ursachen durchzuführen.

Eine weitere – wenn auch insgesamt relativ seltene – Ursache eines labilen Blutdrucks stellt das Phäochromozytom dar. Hier finden sich nicht selten episodisch auftretende Symptome, die mit einem paroxysmal erhöhten Blutdruck sowie Kopfschmerzen, Palpitationen, Schwitzen und Hautblässe einhergehen. Bei Verdacht sollten Katecholamine bzw. Metanephrine bestimmt werden und eine Lokalisationsdiagnostik erfolgen. Zudem können Störungen des vegetativen Nervensystems, wie z.B. im Rahmen einer diabetischen Polyneuropathie zu instabilen Blutdruckwerten führen.

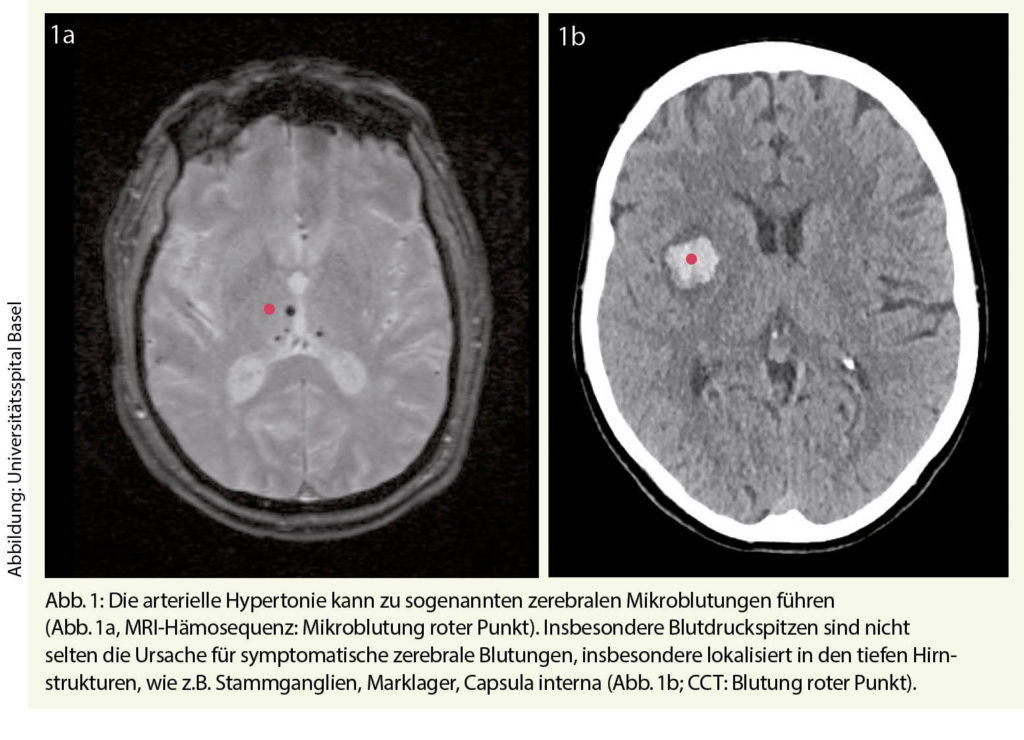

Labile Blutdruckwerte finden sich auch teilweise bei Patienten mit neurovaskulären Erkrankungen, i.e. mit einem ischämischen Hirnschlag oder einer zerebralen Blutung. Dieses ist insbesondere in der Akutphase der Fall, so dass eine vorbestehende antihypertensive Therapie ggf. angepasst werden muss. Insbesondere finden sich nicht selten erhöhte Blutdruckwerte. Dieses kann beim ischämischen Infarkt eine Reaktion auf die Minderperfusion sein. Hier sollte eine Blutdrucksenkung vorsichtig erfolgen und sich auf erhöhte Blutdruckspitzen beschränken. Bei der zerebralen Blutung – welche oftmals Folge einer arteriellen Hypertonie ist – wiederum finden sich oftmals erhöhte und labile Blutdruckwerte (Abb. 1). Blutdruckspitzen sollten vermieden werden, um einer Hämatomexpansion vorzubeugen, als Zielblutdruck wird hier ein systolischer Wert von 140 mmHg angestrebt. Langfristig kommt der Blutdruckeinstellung eine wichtige Rolle in der Sekundärprävention zu (7).

Neben der arteriellen Hypertonie kann ein labiler Blutdruck auch in die «andere Richtung» beobachtet werden: dies umfasst z.B. vago-vasale Reaktionen oder orthostatische Hypotonien. Letztere treten auch bei älteren Patienten auf und können zu Schwindel bis hin zu synkopalen Ereignissen, mit einer potentiellen Sturz- und Verletzungsgefahr führen. Gerade bei älteren Patienten muss daher auch in Einzelfällen eine bestehende antihypertensive Therapie aus diesem Grund reevaluiert und ggf. angepasst werden

Eine scheinbare Blutdruckvariabilität kann mitunter auch vorgetäuscht werden, sollten die Blutdruckmessungen wechselnd rechts oder links und nicht einheitlich bzw. beidseits erfolgen: im Falle einer bestehenden Arteriosklerose mit bestehenden proximalen Gefässstenosen, insbesondere einer Stenose der Arteria subclavia, können erniedrigte Blutdruckwerte an der stenosierten Seite auftreten, welche ggf. zu einer Missinterpretation führen können.

Klinische Relevanz und Implikationen

Transiente Blutdruckanstiege im Rahmen von emotionalem Stress normalisieren sich in der Regel spontan und stellen per se noch keinen therapiebedürftigen Befund dar. Nichtsdestotrotz gibt es Situationen, in denen solche Blutdruckanstiege ein klinisches Dilemma bedeuten. Dies ist beispielsweise bei der sogenannten White Coat Hypertonie oder Weisskittel-Hypertonie der Fall, die in ca. 30-40% (bis > 50% bei sehr betagten) Patienten mit erhöhten Praxisblutdruckwerten gefunden wird, häufiger bei Frauen und Nicht-Rauchern und als sogenannter zusätzlicher Weisskittel-Effekt bei Patienten mit arterieller Hypertonie Grad 1.

Dieses Phänomen ist zwar mit einem insgesamt niedrigeren kardiovaskulären Risiko vergesellschaftet als eine dauerhaft bestehende Hypertonie und auch hypertensive Endorganschäden werden seltener gefunden (8-10). Verglichen mit normotensiven Individuen haben Patienten mit White Coat Hypertonie allerdings eine erhöhte adrenerge Aktivität, eine höhere Zahl metabolischer Risikofaktoren, häufiger asymptomatische kardiale und/oder vaskuläre Organschäden und ein höheres Risiko für Diabetes mellitus und für eine Progression zu einem dauerhaft erhöhten Blutdruck (9-13). Trotzdem die White Coat Hypertonie also bei weitem kein «unschuldiges» Phänomen ist, ist die Frage, ob diese antihypertensiv behandelt werden muss, nach wie vor nicht geklärt. Während wiederholt gezeigt werden konnte, dass eine antihypertensive Therapie den Praxisblutdruck senken kann, ohne dass der 24h-Blutdruck beeinflusst wird, ist bisher nicht untersucht, ob diese Blutdrucksenkung einen prognostisch relevanten Effekt hat (14-16).

Darüber hinaus stellen aber auch «normale» Blutdruckschwankungen bei gewissen Patientengruppen ein behandlungsbedürftiges Problem dar. Dies gilt zum Beispiel für Patienten mit einer chronischen Aortendissektion, einem Marfan-Syndrom, einer Angina pectoris, zerebralen Aneurysmen oder rezidivierenden nicht-hypertensiven zerebralen Hämorrhagien im Rahmen von Amyloid-Angiopathien.

Behandlung bei hoher Blutdruckvariabilität

Die bisherigen Strategien zur Behandlung eines erhöhten Blutdruckes zielen auf den Blutdruck in Ruhe. Wenig Beachtung hat bisher die «labile» Komponente gefunden. Zudem existieren keine allgemeingültigen Kriterien für eine übermässige Blutdruckschwankung. Interessanterweise konnte gezeigt werden, dass Calcium-Antagonisten die von Visite zu Visite beobachtete Blutdruckvariabilität, welche einen wichtigen prognostischen Faktor darstellen, senken konnten, während ACE-Hemmer, Angiotensin-Rezeptor-Blocker und Beta-Blocker diese eher steigerten (17-19). In anderen Studien liessen sich diese Unterschiede allerdings nicht nachweisen (20). In diesem Zusammenhang sollten die Sympathikus-vermittelten Effekte auf die Blutdruckerhöhung nicht vergessen werden. Ein Therapieansatz, welcher diese antagonisiert, könnte möglicherweise wirksamer sein als andere antihypertensive Wirkmechanismen. Tatsächlich sind aber weder Beta- noch Alpha-Blocker alleine in der Lage, die Blutdruckreaktion auf Stressoren zu vermindern (21, 22), wohingegen eine Kombination dieser Substanzklassen die Blutdruckreaktivität verringern kann (23).

Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass bisher kein allgemein akzeptierter Ansatz für die Behandlung eines stark schwankenden Blutdruckes existiert. Zudem ist nicht bekannt, ob die Behandlung von Blutdruckschwankungen über die «klassische» Blutdruckkontrolle hinaus einen zusätzlichen günstigen Effekt hat. Gleichwohl ist vorstellbar, dass die zielgerichtete Behandlung von Blutdruckschwankungen den immer wieder beobachteten Teufelskreis aus erhöhtem Blutdruck und daraus resultierender Angst durchbrechen könnte. Anders ist die Situation bei der sogenannten White Coat Hypertonie, wo inzwischen zumindest bei kardiovaskulären Hochrisiko-Patienten Hinweise vorliegen, die eine antihypertensive Therapie rechtfertigen können.

Neurologische Klinik und Stroke Center

Universitätsspital Basel

Petersgraben 4

4031 Basel

Neurologie und Neurorehabiliation, Universitäre Altersmedizin

Felix Platter-Spital

Burgfelderstrasse 101

4055 Basel

Nils.Peters@usb.ch

Medizinische Universitätsklinik

Kantonsspital Liestal

Rheinstrasse 26

4410 Liestal

Interessenskonflikte: Die Autoren haben in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Das primäre Ziel in der Blutdrucktherapie ist die Einstellung des Blutdrucks auf Zielwerte unter 140/90 mmHg, falls möglich in einen Normalbereich von 130/80 mmHg. Dieses gilt insbesondere im Falle des Vorliegens weiterer vaskulärer Vorerkrankungen und Risikofaktoren.

- Die Therapie umfasst lebensstilmodifizierende Faktoren sowie die medikamentöse Behandlung. Hierbei sollte auch auf eine bestehende Therapietreue seitens des Patienten geachtet werden. Der Einsatz von medikamentösen Fixdosis-Kombinationen («single pill combinations») kann hierbei hilfreich sein.

- Neben den eigentlichen Blutdruckwerten sollten auch Blutdruckschwankungen erfasst werden, da diese eine nicht suffiziente

Therapie anzeigen und mit einer verschlechterten Prognose vergesellschaftet sein können. Häusliche Messungen können hierbei unter-stützend hilfreich sein. In Zukunft spielen hierbei möglicherweise digitale-elektronische Verfahren (telemedizinische Verfahren bzw. «Blutdruck-Apps») eine zunehmende Rolle. - Die Blutdruckvariabilität spielt klinisch im Rahmen der sogenannten White Coat Hypertonie derzeit wohl die wichtigste Rolle, da gezeigt werden konnte, dass diese Form der Hypertonie entgegen früheren Ansichten mit einer höheren Rate an Endorganschäden, kardiovas-kulären Ereignissen und einem höheren Risiko für die Entwicklung eines dauerhaft erhöhten Blutdruckes vergesellschaftet ist.

- Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt der Wert einer antihypertensiven Therapie bei diesen Patienten unklar und sollte derzeit nur bei Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko in Betracht gezogen werden.

1. Williams B., et al. 2018 European Society of Cardiology (ESC) and European Society of Hypertension (ESH) joint guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018, 39: 3021-3104.

2. O’Donnell MJ et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet 2016; 388 (10046):761-75

3. Wright JT, Jr., Williamson JD, Whelton PK et al. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med 2015; 373: 2103-2116.

4. Mancia G, Messerli F, Bakris G, Zhou Q, Champion A, Pepine CJ. Blood pressure control and improved cardiovascular outcomes in the International Verapamil SR-Trandolapril Study. Hypertension 2007; 50:299–305.

5. Rothwell PM, Howard SC, Dolan E, O’Brien E, Dobson JE, Dahlof B, et al. Prognostic significance of visit-to-visit variability, maximum systolic blood pressure, and episodic hypertension. Lancet 2010; 375:895–905.

6. Mancia G, Schumacher H, Bohm M, Redon J, Schmieder RE, Verdecchia P, et al. Relative and combined prognostic importance of ontreatment mean and visit-to-visit blood pressure variability in ONTARGET and TRANSCEND patients. Hypertension 2017; 70:938–948.

7. Biffi A, Anderson CD, Battey TW, Ayres AM, Greenberg SM, Viswanathan A, Rosand J. Association Between Blood Pressure Control and Risk of Recurrent Intracerebral Hemorrhage. JAMA. 2015 Sep 1;314:904-12.

8. Banegas JR, Ruilope LM, de la Sierra A, et al. Relationship between clinic and ambulatory blood-pressure measurements and mortality. N Engl J Med 2018;378:1509–1520.

9. Huang Y, Huang W, Mai W, et al. White-coat hypertension is a risk factor for cardiovascular diseases and total mortality. J Hypertens 2017;35:677–688.

10. Briasoulis A, Androulakis E, Palla M, et al. White-coat hypertension and cardiovascular events: a meta-analysis. J Hypertens 2016;34: 593–599.

11. Mancia G. Clinical significance of white-coat hypertension. J Hypertens 2016;34: 623–626.

12. Mancia G. White-coat hypertension: growing evidence in favour of its adverse prognostic significance. J Hypertens 2017;35:710–712.

13. Mancia G, Grassi G. The heterogeneous nature of white-coat hypertension. J Am Coll Cardiol 2016; 68: 2044–2046.

14. Tientcheu D, Ayers C, Das SR, et al. Target organ complications and cardiovascular events associated with masked hypertension and white-coat hypertension: analysis from the Dallas Heart Study. J Am Coll Cardiol 2015; 66: 2159–2169.

15. Fagard RH, Staessen JA, Thijs L, et al. Response to antihypertensive therapy in older patients with sustained and nonsustained systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Circulation 2000; 102: 1139–1144.

16. Mancia G, Facchetti R, Parati G, Zanchetti A. Effect of long-term antihypertensive treatment on white-coat hypertension. Hypertension 2014; 64: 1388–1398.

17. Kikuya M, Ohkubo T, Metoki H, Asayama K, Hara A, Obara T, et al. Day-by-day variability of blood pressure and heart rate at home as a novel predictor of prognosis: the Ohasama study. Hypertension 2008; 52:1045–1050.

18. Mancia G. Short- and long-term blood pressure variability: present and future. Hypertension 2012; 60:512–517.

19. Webb AJS, Fischer U, Mehta Z, et al. Effects of antihypertensive-drug class on interindividual variation in blood pressure and risk of stroke: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2010; 375: 906-915.

20. Mancia G, Facchetti R, Parati G. et al. Visit-to-visit blood pressure variability in the European Lacidipine Study on Atherosclerosis: methodological aspects and effects of antihypertensive treatment. J Hypertens 2012; 30: 1241-1251.

21. Mills PJ, Dimsdale JE. Cardiovascular reactivity to psychosocial stressors. A review oft he effects of beta-blockade. Psychosomatics 1991; 32: 209-220.

22. Andrön L, Hansson L, Eggertsen R, et al. Circulatory effects of noise. Acta Med Scand 1983; 213: 31-35.

23. Anand MP, Dattani KK, Datey KK. Effect of isometric exercise and mental stress on blood pressure – comparative effects of propanolol and labetalol. Indian Heart J 1984; 36: 4-7.

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 5

- Mai 2019