- Einbezug neuer Medien und rechtlicher Aspekte

Die Aufklärung ist eine herausfordernde Aufgabe und zentraler Bestandteil des ärztlichen Handelns vor diagnostischen und therapeutischen Massnahmen. Die Vor- und Nachteile des Eingriffes, inklusive dessen Alternativen, müssen der Patientin erklärt werden, um gemeinsam zu einer Entscheidung zu gelangen, im Sinne einer «shared-decision». Bei der «shared-decision» bleibt die Autonomie und Entscheidungshoheit bei der Patientin (1).

L’ information au patient est une tâche difficile et un élément central de l’action médicale avant les mesures diagnostiques et thérapeutiques. Les avantages et les inconvénients de l’intervention, y compris ses alternatives, doivent être expliqués au patient afin qu’il puisse prendre une décision conjointe, dans le sens d’une « décision partagée». Avec une « décision partagée », l’autonomie et le pouvoir de décision du patient restent avec lui (1).

The need for information on the part of the patient, transparency about the procedure and the medical coverage for the doctors were recorded in the book by Paul Kalanithi. As a resident, the author has confronted with metastatic cancer: “What is new and how much is the evidence?” I want you that I want to do my best to help you through this “(2).

Content of the Enlightenment

The legal basis of FMH states that the material is intended to be used in a medical procedure, in particular for its causes, purpose, nature, modalities, risks, side effects and costs treatment options »(3).

It is the duty of our doctors to provide comprehensive information, taking into account the fact that due to illness, the ability to concentrate and to take care of. If reduced capacity is suspected, a step-by-step explanation is recommended, and thus the inclusion of relative or confidant is discussed. If there is any uncertainty about the ability to judge, it should be clarified before a discussion.

The SGGG Quality Assurance Commission, together with the Swiss Patient Organization, has been one of the first societies for operation-specific information protocols. These are easy-to-understand information texts on various operations with room for a sketch. After detailed discussion, the patient’s and doctor’s protocol will be used to sign the protocol. The doctor then hands the patient a copy.

The Enlightenment goes beyond the mere preoperative information and should include the well-being of those affected. Postoperative and perioperative behavioral measures should be passed on orally and ideally also in writing, such as the inclusion of daily care, burdens, sexual intercourse, etc. The authors point out that there are some references from studies, such as restriction of cost-containment.

Forms of enlightenment

Die wichtigste Aufklärungsform ist und bleibt das ärztliche Gespräch. Zur Veranschaulichung der Aufklärungsinhalte ist es sinnvoll, Bilder, Skizzen, Infobroschüren, oder Videomaterial zu verwenden. Das Aufklärungsgespräch soll mit den von der gynécologie suisse/SGGG entwickelten Protokollen dokumentiert werden. Auf der Homepage der gynécologie suisse sind insgesamt 37 gynäkologische und geburtshilfliche Aufklärungsprotokolle in deutscher, französischer und italienischer Sprache zu finden (4). Diese Aufklärungsprotokolle sind Stützen im ärztlichen Gespräch, jedoch nicht bindend im Schweizerischen Gesundheitsgesetz.

Viele Patientinnen suchen sich zusätzliche Informationen im Internet, welche aus Ärzte-, Betroffenen, oder Industriehomepages stammen. Dabei hat sich gezeigt, dass die ersten 100 Resultate in einer Google-Suche bezüglich OP-Information von Patientinnen häufig missverstanden werden (5). Die im Internet verbreiteten Informationen ersetzen niemals eine Aufklärung. Der Inhalt dieser Artikel kann qualitativ sehr variieren.

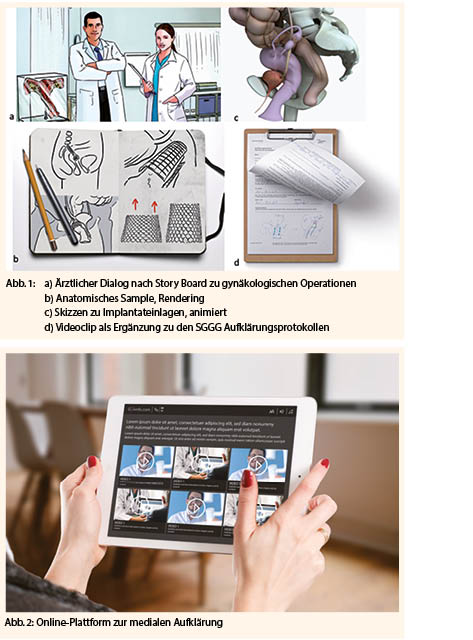

Um die Patientinneninformationen industrieunabhängig und evidenzbasiert zu verbessern, hat sich die Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie in einem Pilotprojekt vorgenommen, Patientinneninformationen mit animierten Videosequenzen zu erstellen (Abb. 1).

Gerade bei elektiven Eingriffen sind die Anforderungen an die Aufklärung generell höher: Erfolgsaussichten, Beschreibung von Alternativen, Komplikationen und Nachteile auf die spätere Lebensqualität sowie das Befinden im Sinne der gesundheitlichen, körperlich-psychischen Verfassung müssen explizit erwähnt werden, inkl. mögliche Folgeoperationen.

Diese Videoclips können als Ergänzung und Unterstützung des ärztlichen Gespräches verwendet werden. Dabei geht es um graphische und audiovisuelle Informationen unterstützt durch SchauspielerInnen, welche Patientinnen und ÄrztInnen verkörpern. Sie erklären die Erkrankung, die Alternativen, die Lage von Implantaten/Schlingen oder rekonstruktiven Operationen und die Komplikationen. Falls diese urogynäkologischen Aufklärungsclips von Patientinnen und Ärztinnen gut aufgenommen werden, könnten weitere gynäkologische und geburtshilfliche Operationen mit den neuen Medien und in Zusammenarbeit mit der SGGG folgen (Abbildung 2). Geplant ist ein open-access Zugang auf i-Pads, Laptops, Mobiles und Computern direkt über die SGGG Homepage oder eine gynäkologische Website.

Gute Aufklärung – besserer Outcome?

Es konnte in Studien gezeigt werden, dass mit einer sorgfältigen Patientinneninformation die postoperative Zufriedenheit und der Outcome der Operation von den Betroffenen als besser beurteilt wurde, als bei einer marginalen oder fehlenden Information (6). Trotzdem zeigte eine neuere Studie, dass nur jede vierte Frau, die sich einer Hysterektomie unterzog, Informationen über die Auswirkungen der Operation auf die Kontinenzfunktion oder der Sexualität erhielt (7). Bei Patientinnen vor Inkontinenzoperationen wird die Wirkung der Operation auf die Blasenfunktion in 80% und auf den Geschlechtsverkehr in 30% erläutert.

Dem Anspruch nach objektiven Informationsmaterialien, welche sich an aktuellen, evidenzbasierten Forschungsergebnissen orientieren und gleichzeitig für Patientinnen und Patienten verständlich und nachvollziehbar sind, ist die neu erschienene Leitlinie «Qualitätskriterien für Patienteninformationsmaterialien und Entscheidungshilfe am Beispiel des interprofessionellen, sektorübergreifenden Behandlungspfads Kolorektalkarzinom» nachgegangen (8). Erstmals haben in diesem umfassenden Konzept 20 Fachgesellschaften in Zusammenarbeit mit der Stiftung Dialog Ethik sektorübergreifende Behandlungspfade und Informationen erarbeitet, was für weitere onkologische Erkrankungen wegweisend sein dürfte und in der «Nationalen Strategie gegen Krebs 2014–2020» ein Kernthema ist.

Im Rahmen von Studienaufklärungen konnte gezeigt werden, dass Videoclip-unterstützte Informationen bei Patientinnen sehr geschätzt, zur Entscheidung beitrugen und als Aufklärungsmittel bevorzugt wurden, jedoch konnte nicht nachgewiesen werden, dass das generelle Verständnis über die Studie gestiegen wäre (9).

Aktuelles Recht sowie Spezialfälle

Im Leitfaden «Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag» der FMH sind zwei Kapitel dem Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Patient, sowie der Aufklärung der Patientin gewidmet (10). Da wird festgehalten, dass das Vorliegen einer Einwilligung für einen Behandlungsauftrag seitens der Patientin an uns Ärztinnen und Ärzte zentral ist. Nur bei Vorliegen einer Einwilligung, deren Durchführung schriftlich festgehalten wurde, sind wir von einem allfälligen Vorwurf einer Körperverletzung bei unserem ärztlichen Tun entlastet, sofern der Eingriff mit den geforderten Vorkenntnissen und Sorgfalt durchgeführt wurde.

- Nicht-deutschsprachige Patientinnen: um sicherzustellen, dass die Patientin den Inhalt der Aufklärung umfänglich versteht, soll eine Übersetzerin beigezogen werden.

- Bei Patientinnen unter 16 Jahren stellt sich die Frage, ob die Patientin urteilsfähig ist für die Entscheidung in Bezug auf das Verständnis der Ausgangslage (Krankheit oder Schwangerschaft) und das Erfassen der Folgen. Dabei müssen die Entscheidung und die Gründe dokumentiert werden, weshalb die minderjährige Patientin urteilsfähig ist. Bei Kindern < 12 Jahre braucht es in der Regel den Beizug der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters.

- Aufklärung im Notfall: auch hier gilt die angepasste Aufklärungspflicht. Theoretisch kann diese auch nur mündlich erfolgen. Da das Beweisrisiko des Arztes hoch ist, wird aber auch hier die schriftliche Aufklärung empfohlen.

- Über grössere Eingriffe muss gemäss Empfehlung der Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica (FMCH) mindestens 3 Tage vor dem geplanten Eingriff aufgeklärt werden, damit genügend Bedenkzeit besteht (11).

- Urteilsunfähige Patientinnen (Demente, psychisch Kranke, rauschähnliche Zustände, Kinder). Bei diesen Patienten sollte rechtzeitig ein Vorsorgeauftrag gemacht werden, wo die Person zum Zeitpunkt der Handlungsfähigkeit eine rechtliche Vertretung für den Fall der Urteilsunfähigkeit festlegt (Art. 360 ff. ZGB). Bei einer vorübergehenden Urteilsunfähigkeit eines volljährigen Patienten erfolgt die Behandlung – mangels eines gesetzlichen Vertreters – als Geschäftsführung ohne Auftrag. In der Patientenverfügung kann die urteilsfähige Person frühzeitig festlegen, welche medizinischen Massnahmen sie im Falle der Urteilsunfähigkeit durchführen lassen möchte. Der Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung sollten gewähren, dass das Selbstbestimmungsrecht auch in Zeiten der Urteilsunfähigkeit respektiert werden kann. Liegen diese zwei Instrumente bei einer urteilsunfähigen Person nicht vor, so sind folgende Personen der Reihe nach berechtigt, die urteilsunfähige Person zu vertreten: 1) Beistand mit einem Vertretungsrecht, 2) Ehegatte, eingetragene PartnerIn in gemeinsamen Haushalt oder Person, welche der urteilsunfähigen Person regelmässig und persönlich Beistand leistet, 3) Nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig und persönlich Beistand leisten, 4) und Eltern oder Geschwister, welche die oben erwähnten Beziehungen leben (nach Art. 378 ZGB)

- Sorgfältige Dokumentation: Im Streitfall ist der Nachweis einer ausreichenden Aufklärung zentral, um nachzuweisen, dass die Patientin rechtsgültig in die Behandlung einwilligen konnte. Das CH-Recht sieht vor, dass die Aufklärung delegiert werden kann, doch die Konsequenzen im Falle einer ungenügenden Aufklärung obliegen dem OperateurIn.

- Behandlungsverzicht: Ebenso soll über Folgen bei Behandlungsverzicht informiert werden. Bei Wunsch nach Verzicht auf Aufklärung soll dieser Wunsch im Ausnahmefall respektiert werden. Ein fundierter Verzicht ist aber oft erst möglich, wenn der Verzicht auf Faktenbasis gestützt ist. Wichtig ist dabei auch, die Gründe für den Verzicht in der Krankengeschichte festzuhalten.

- Ausmass der zu erwähnenden Komplikationen oder bis zu welchen Komplikationen soll aufgeklärt werden? Hierzu gibt es keinen Prozentsatz. Es sollen ohne Nachfragen von Patientinnenseite die fünf häufigsten Komplikationen erwähnt werden, welche individuell angepasst werden sollen. Damit ist gemeint, dass auf die Bedeutung der möglichen Komplikationen für die Patientin und ihre Lebenssituation eingegangen werden soll»(12).

- Wahl des Operationsverfahrens: dieses liegt gemäss der FMH im Ermessen des Operateurs. Wie soll man aber umgehen mit Informationen der Standesorganisationen, wie dem Swiss Medical Board (SMB), das zum Einsatz der Roboterchirurgie kürzlich festhielt, dass die klinische Evidenz weder die roboterassistierte noch die konventionelle laparoskopische Hysterektomie favorisiert und dass die Kosten der Roboter-Hysterektomie rund 5500 CHF höher sind. Die Patientinnenpräferenzen und die gesellschaftliche Akzeptanz der roboterassistierten Technologie, inkl. der Umgang der zur Zeit schwachen Evidenzlage, wurde im SMB- Bericht nicht erläutert. In der gegenwärtigen Praxis werden Patientinnen tendenziell nicht in die Wahl des chirurgischen Verfahrens miteinbezogen. Die Frage drängt sich auf, in wieweit sich Patientinnen nach Information aller verfügbaren Behandlungsoptionen für welche OP-Technik entscheiden würden (13).

Stellvertretende Klinikdirektorin

Klinik für Gynäkologie, USZ

Frauenklinikstrasse 10

8006 Zürich

cornelia.betschart@usz.ch

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

- Die Patientinneninformation ist ein zentraler Bestandteil des ärztlichen Handelns.

- Sie soll die für einen fundierten autonomen Entscheid notwendigen Informationen liefern.

- Neben der reinen Informationsvermittlung dient sie auch der Ver-

trauensbildung. - Die Patientinneninformation soll das Sicherheitsgefühl der Patientin für den Eingriff bestärken.

- Eine gute Aufklärung trägt dazu bei, dass sich die Erfolgschancen einer Behandlung erhöhen.

- Die Selbstbestimmung der Patientin ist das Fundament der

Aufklärung und die Entscheidung für oder gegen einen Eingriff liegt aus rechtlicher Sicht einzig bei der Patientin.

Messages à retenir

- L’ information des patients est un élément central de la pratique

médicale. - Elle devrait fournir les informations nécessaires à une décision autonome bien fondée.

- En plus de la simple fourniture d’informations, elle sert également à renforcer la confiance.

- L’ information de la patiente est destinée à renforcer le sentiment de

sécurité du patient pendant l’intervention. - Une bonne information aide à augmenter les chances de succès d’un traitement.

- L’ autodétermination de la patiente est le fondement de l’ information et la décision pour ou contre une intervention relève d’un point de vue

juridique uniquement du patient.

Literatur:

1. Leitfaden zum ärztlichen Aufklärungsgespräch, SGGG 2006

2. Paul Kalanithi. Bevor ich jetzt gehe. Die letzten Worte eines Arztes an seine Tochter. Penguin Verlag 2017, ISBN V978-3-328-10120-8

3. BGE 119 II 456

4. https://www.sggg.ch/fachthemen/aufklaerungsprotokolle/

5. Stewart JR, Heit MH, Meriwether KV, Hobson DT, Francis SL. Analyzing the readability of Online Urogynecologic patient information. Female Pelvic Med. Reconstr Surg 2019;25(1):29-35

6. Bovbjerg VE, Trowbridge ER, Barber MD, Martirosian TE, Steers WD, Hullfish KL. Patient-centered treatment goals for pelvic floor disorders: association with quality-of-life and patient satisfaction. Am J Obstet Gynecol. 2009; 200(5):568 e1-6.

7. Pakbaz M, Rolfsman E, Löfgren M. Are women adequately informed before gynecological surgery? BMC Women’s Health 2017; 17: 68.

8. www.fmh. ch / files / pdf18 / Schema_Behandlungspfad1.pdf.

9. Sun SC, Andrews JO, Gentilin SM, et al. Development and pilot testing of a video-assisted informed consent process. Contemp Clin Trials. 2013; 36 (1): 25-31

10. https://www.fmh.ch/files/pdf22/rechtliche_grundlagen_2013_d-v1.pdf

11. Guideline FMCH information of 5 April 2008 (with the support of the Swiss Patient Organization)

12 BGE 117 Ib 197

13th EDGE 2019; 100 (14): 504-505

info@gynäkologie

- Vol. 9

- Ausgabe 3

- Juni 2019