- Communication sans paroles

(Talleyrand, 1754-1838)

La nature a doté l’ homme de la parole pour se faire entendre et, si possible, comprendre. Il en use et en abuse, poussé en cela par l’ omniprésence des moyens audiovisuels actuels, individuels ou collectifs.

L’ incommensurable flot des propos ainsi véhiculés privilégie l’ immédiateté sur la réflexion et la certitude sur le doute. « Le con prend ses croyances pour des vérités gravées dans le marbre, alors que tout savoir se construit sur du sable. Le doute rend fou, la certitude rend con. Même en admettant que la connerie n’ atteigne pas encore son paroxysme généralisé, elle n’ a jamais été aussi visible, décomplexée, grégaire et péremptoire » (1).

La question est de savoir si le discours est en adéquation avec la sincérité de son auteur

Le constat que la quantité des paroles débitées chaque jour se révèle inversement proportionnelle à leur qualité se double de la question de savoir si le discours est en adéquation avec son auteur, sa nature profonde, ses pensées, en un mot sa sincérité.

C’ est alors qu’ intervient la communication non verbale qui module, de façon inconsciente, toute conversation. « Je parle avec mon corps, et ceci sans le savoir. Je dis donc toujours plus que je n’ en sais » (2).

Pour comprendre la communication non verbale, il convient de déterminer le propre de tout être humain : la constitution, forte ou faible, est un agrégat d’ organes formant un organisme typique ; le tempérament, cyclique ou régulier, représente le mode d’ utilisation privilégié du temps et de ses rythmes ; le caractère signifie étymologiquement « signe gravé » et le corps humain est une matière biologique sur laquelle des signes innés et acquis sont gravés de façon permanente, rendant ainsi

l’ individu reconnaissable ; la personnalité définit l’ état différencié d’ un être en comparaison d’un autre et résulte du rapport entre constitution, tempérament, caractère et milieu ambiant (3).

L’ essence précéderait donc l’ existence, ce qu’ affirmait déjà Platon il y a plus de 2000 ans, au contraire du postulat existentialiste.

Ces gravures permanentes se révèlent par la forme du visage et du corps.

Limitons-nous au premier. De face, plus il est large et plus grande est l’ énergie physique, à l’ inverse d’ un cadre étroit, plus fragile. Chez l’ homme, il se révèle angulaire avec un renforcement des structures osseuses et, chez la femme, présente un relief osseux moins saillant avec un affinement des formes. « On regardera la part de féminité dans un visage masculin et celle de virilité dans un visage féminin afin de les situer indépendamment du caractère de base évident et de déterminer

l’ aptitude pour chacun des sexes à s’ enrichir des qualités du sexe opposé » (3).

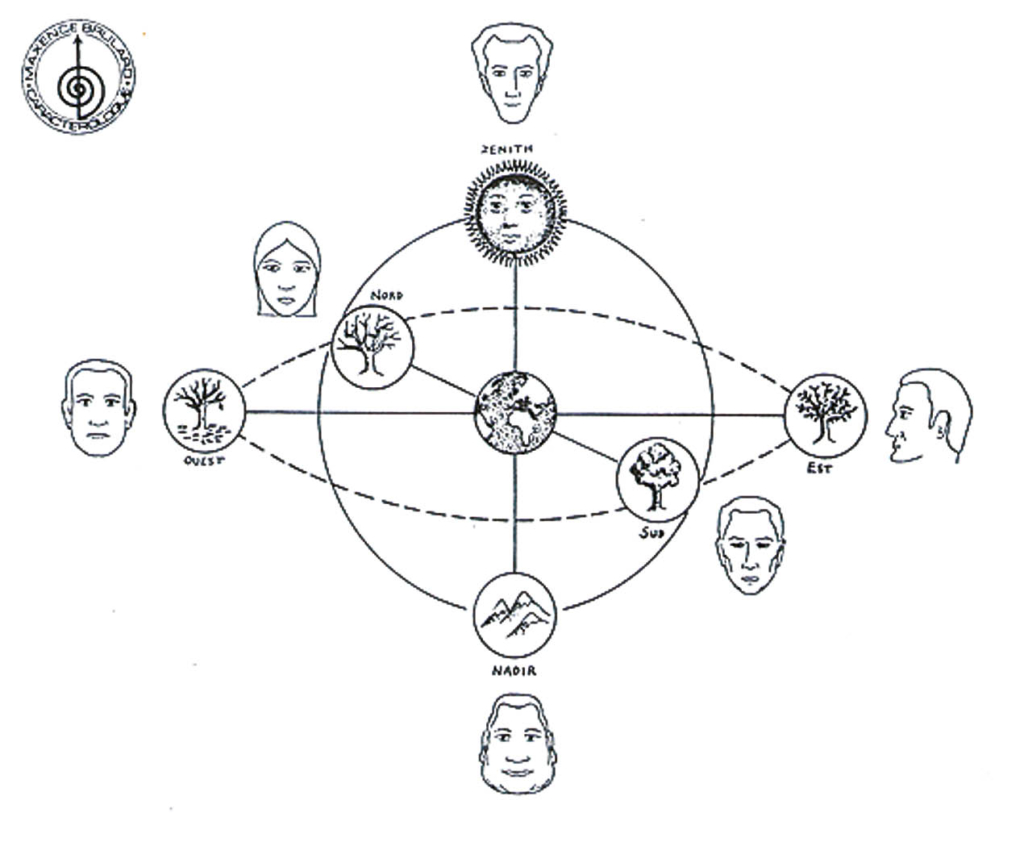

En forme de poire, épaissi vers le bas, le visage appartient au terrien pratique à l’ intelligence instinctive. Celui en triangle « pointe en bas » caractérise l’ intellectuel dont la pensée domine la force physique. Un facies plat aux pommettes élargies, commun aux asiatiques, capte les événements et les intériorise pour élaborer une stratégie, à l’ exemple de l’ impassible président chinois Xi Jinping. Le profil donne une idée de la projection du sujet vers l’ extérieur, un menton long, offensif, caractérisant le profil du conquérant si prisé dans notre société de compétition (fig. 1).

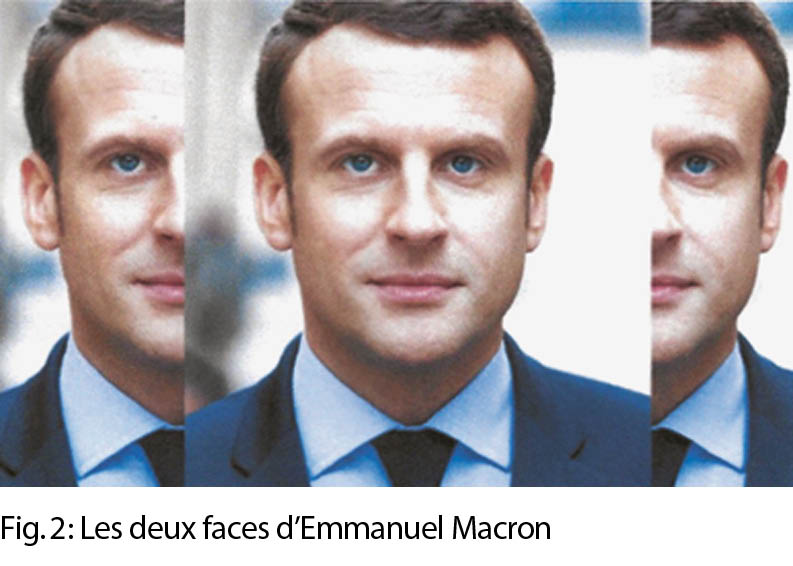

Sans doute moins connue est l’ asymétrie qui marque tout visage et exprime, à des degrés divers,

l’ ambivalence d’ un individu. Une séparation virtuelle passant par l’ axe de la ligne du nez partage tout visage en deux côtés différents. L’ hémiface gauche révèle la partie féminine de l’ être, sa vie intérieure, tandis que l’ hémiface droite montre comment il réagit au monde extérieur, s’ y adapte ou s’ y oppose. Entre les deux il existe une relation guidant la gestion de la vie privée et publique de chacun. La différence saute aux yeux si on recompose en une seule unité les deux moitiés soit gauches soit droites.

D’ un côté gauche plus dur que le droit on peut déduire que la personne montrera une figure douce et complaisante dans un environnement professionnel ou social tout en étant très ferme et rigoureuse sur des principes ancrés dans la conscience. A l’ opposé, un côté droit plus ferme que le gauche révèle l’ importance de l’ aspect logique et prédispose son porteur à se montrer plus dur en société qu’ il ne l’ est à l’ intérieur de lui-même (3).

Maxence Brulard, graphologue et spécialiste de la caractérologie appliquée et du comportementalisme, analyse ainsi le visage d’ Emmanuel Macron : « Le visage gauche est plus étroit que le droit. Plus le visage apparaît fin, étroit et porteur de grands yeux, plus le caractère est ultrasensible et réactif aux ambiances. Cette fragilité dont il est conscient le pousse à « surjouer » une virilité dont il n’ est pas sûr. Le visage droit, tonique, large et plus osseux, lèvre inférieure plus dense, est celui qu’ il a construit par l’ expérience, précisément en réaction à ce sentiment de fragilité perçue dans la structuration innée du caractère. Deux comportements d’ Emmanuel Macron ne s’ opposent pas mais se complètent. Il montrera une force virile par un côté de sa personnalité quand un événement l’ y conduit allant jusqu’ à l’ affirmation d’ une idéologie. De l’ autre côté, laissant libre cours à son émotivité, il montre sa compréhension, sa compassion, sa sensibilité affective et sociale. Le président Macron fonctionne à l’ inverse de ses prédécesseurs qui ont tenté de brider leurs émotions pour servir la raison, c’ est donc bien l’ intelligence émotionnelle qui le gouverne » (4) (fig. 2).

Par un don exceptionnel d’ observation et son expertise manuelle, le sculpteur vaudois François Simecek (1898-1950) rejoint les observations du comportementaliste: « Après avoir été successivement boulanger, soldat, mineur et bijoutier, j’ ai trouvé ma vocation de sculpteur. Par elle, j’ ai recréé des visages et des attitudes humaines dans le bronze et la pierre. J’ ai été ainsi amené à scruter attentivement la figure des hommes et j’ ai compris qu’ à côté des traits mobiles et des gestes qui traduisent la réponse de l’ être aux impressions extérieures, un autre visage et une autre nature existent qui reflètent sa nature profonde et stable ».

De la comparaison du buste de Debussy (1862-1918) à celui de Ravel (1875-1937), qu’ il a lui-même sculptés, Simecek déduit que « Debussy est un plus grand musicien que Ravel, parce que plus complet et plus humain » (5). Observer le portrait en écoutant la musique du premier puis du second éclaire la pertinence de cette assertion.

Lorsque le visage et le corps se mettent à bouger, ils vont dire davantage. Ainsi, après les gravures permanentes, la communication non verbale étudie les mouvements : expression, gestes, posture, démarche et voix qui confirment ou infirment le contenu du langage. Plus de 20 muscles animent les paupières, le nez et la bouche et donnent au visage à communiquer non verbalement pendant que parle le sujet. Un certain mouvement des lèvres, par exemple, peut être très révélateur. Quand, commentant les actes de pédophilie d’ un prêtre de son diocèse, le cardinal Barbarin assène que « la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits » (!), la contraction vers le bas de son muscle « petit zygomatique » imprime à sa bouche l’ image de l’ amertume, expression d’ une souffrance en totale contradiction avec le discours qui se veut rassurant et justificatif.

C’ est donc à l’ aune de sa gestuelle que devrait être apprécié le langage d’ un orateur, en particulier celui des femmes et hommes politiques de tout bord. Dans le théâtre de la vie, une part de comédien habite tout personnage, avec un degré variable de talent, de conscience et de vérité. Le grand Louis Jouvet (1887-1951) prévient ses élèves : « Tout comédien est un menteur qui se ment à lui-même et qui ment aux autres » (6).

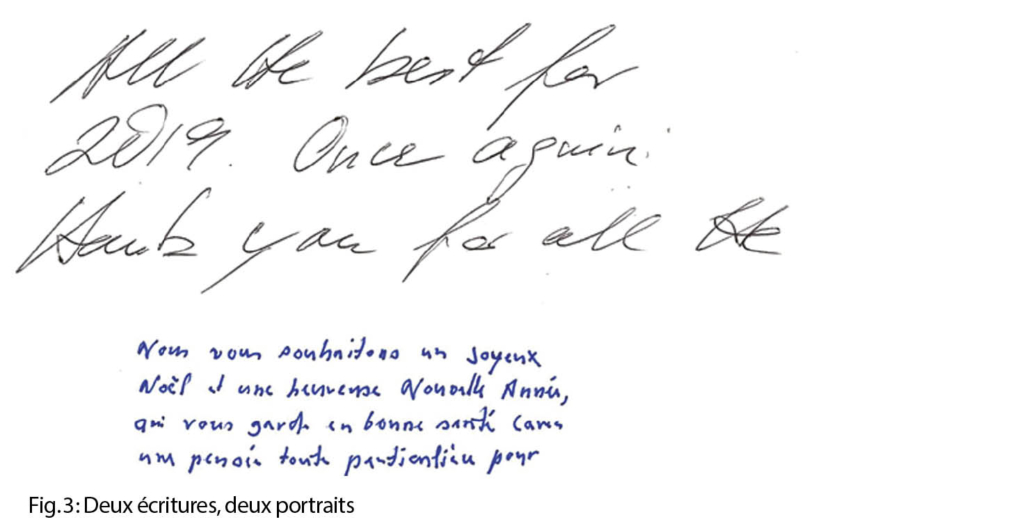

Comme la parole, l’ écriture n’ échappe pas au risque de l’ abondance et de la vacuité. « Les oies font assurément moins de sottises qu’ on en écrit avec leurs plumes » (Talleyrand). Sa singularité est cependant de réunir à elle seule les communications verbale et non verbale. En effet, on peut la considérer comme verbale dans le sens où les mots traduisent la pensée du scripteur et non verbale car ce dernier n’ est pas conscient de ce que révèle son geste graphique. Les écritures de la figure 3, d’ hommes septuagénaires, réalisent deux portraits bien différents qui, à l’ instar d’ une mimique, vont susciter une impression avant même la lecture de leur contenu. « La graphologie relève en partie du non-verbal. Elle est l’ étude d’ un geste fossile, donc sauvé de l’ éphémère, matérialisée dans un trait, sur un support papier, cadre spatial de référence, espace de projection » (7).

La communication non verbale s’ introduit également dans la pratique médicale.

En effet, à l’ anamnèse, qui ressortit à l’ ordre du langage, succède l’ examen physique en quatre étapes bien connues : inspection, palpation, percussion, auscultation. Or la première est du domaine de la communication non verbale puisque le praticien observe ce que lui livre le patient : sa constitution, sa physionomie, la position de ses mains, bras et jambes, immobiles ou en mouvement, la couleur de sa peau et toute anomalie visible résultant d’ une pathologie donnée.

Mais l’ auscultation cardiaque (chère à l’ auteur de ces lignes) ne relève-t-elle pas aussi de la communication non verbale ? Par exemple, un galop protodiastolique (B3 pathologique) identifie une dysfonction ventriculaire gauche, un galop présystolique (B4), dû à une augmentation de la force de contraction de l’ oreillette gauche, dévoile une hypertrophie ventriculaire gauche secondaire à une hypertension artérielle tandis qu’ un souffle diastolique qualifie l’ insuffisance aortique. « Si le cœur est une pompe et non pas une boîte à musique, c’ est quand même par les bruits et les souffles qu’ il génère que sont identifiés son fonctionnement normal ou ses souffrances » (8).

La communication globale comprend donc non seulement les paroles mais encore le comportement. Cette inéluctable dualité permet à l’ observateur averti de mesurer la cohérence du verbe et du geste et donc l’ authenticité de la personne. Le détrônement du téléphone classique par skype et le smartphone permet à la communication non verbale de s’ établir même en l’ absence physique des interlocuteurs, la rendant ainsi ubiquitaire.

Cardiologue FMH

Chemin Thury 12

1206 Genève

jean-jacques.perrenoud@unige.ch

1. Marmion JF. Avertissement. In Psychologie de la connerie. Editions Sciences humaines, Auxerre, 2018.

2. Lacan J. Le Séminaire, Livre 20. Editions du Seuil, Paris, 1975.

3. Brulard M. Du Corps à l’ esprit. Caractérologie appliquée et comportementalisme. A paraître.

4. Brulard M. Le président Macron, un stratège de l’ émotion. L’ Extension, Genève, 12. 2018.

5. Simecek F. Masque et visage. Editions nouvelles, Paris, 1947.

6. Jouvet L. In Louis Jouvet, notes de cours. Moch-Bickert E. Edition Librairie théâtrale, Paris, 1989.

7. De Grave M. Les bases scientifiques de la graphologie. Odiled.com/basescientifique.html.

8. Perrenoud JJ. Cardiogériatrie clinique. Editions Médecine et Hygiène, Genève, 2010.

la gazette médicale

- Vol. 8

- Ausgabe 4

- Juli 2019