- Special Lecture Dr. Nuts – Die häufigsten Fragen in der Diabetologie

1950 ist man davon ausgegangen, dass die Verdoppelung des medizinischen Wissens 50 Jahre dauere. 2020 erfolgt die Verdoppelung alle 0,2 Jahre. Vor diesem Hintergrund wurde die innovative Wissensplattform «in a nutshell» geschaffen, welche für Hausärzte und Internisten jederzeit einen einfachen und schnellen Zugriff auf verständlich formulierte, praxisorientierte und praxisrelevante Informationen vermitteln soll. In diesem Rahmen wurden bisher 3 Broschüren zu wichtigen Themen in der Grundversorgung herausgegeben, «Reduktion des kardiovaskulären Risikos bei Diabetes mellitus Typ 2», «Psoriasis in der Hausarzt-Praxis» sowie ganz neue «Leber in der Hausarzt-Praxis».

Ask Dr. Nuts – Ihre Fragen zum polymorbiden Diabetespatienten

Im Rahmen der Präsentation am Frühjahrskongress der SGAIM 2019 in Basel referierte Herr Professor Roger Lehman über: Ask Dr. Nuts – Ihre Fragen zum polymorbiden Diabetespatienten.

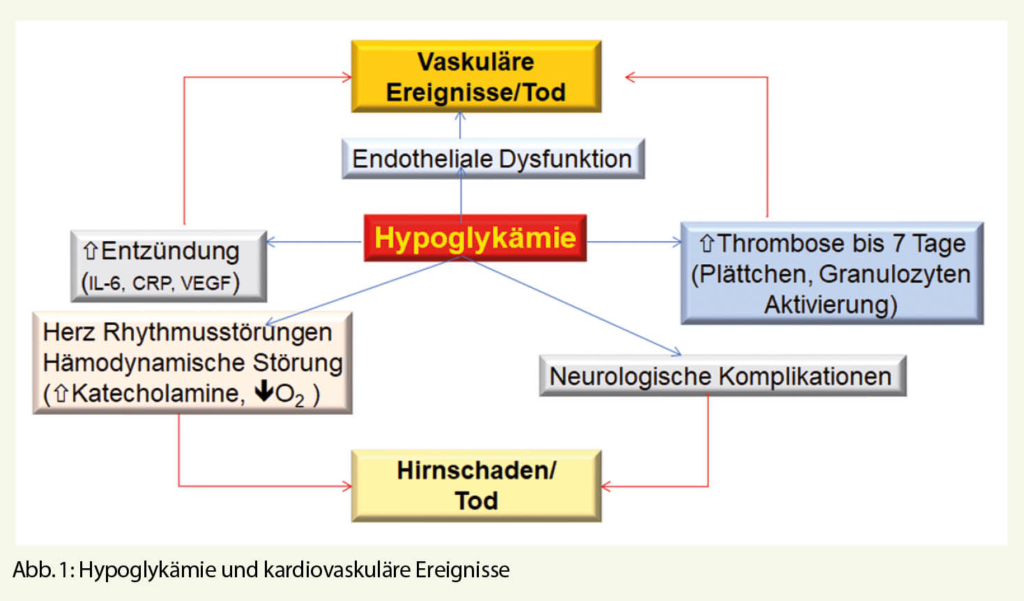

Die 1. Frage «Was ist das Ziel HbA1c bei einem polymorbiden Patienten mit Diabetes Typ 2?» beantwortet der Referent mit einer Gegenfrage «wie ist das Risiko für eine Hypoglykämie». Wenn ein Patient mit Sulfonylharnstoffen behandelt wird, ist diese Frage wesentlich. Hypoglykämien sind gefährlich, sie können zu Hirnschaden und Tod führen sowie zu Entzündung und steigern die Thrombose Häufigkeit bis 7 Tage nach einer Hypoglykämie (Abb. 1).

Somit lautet die wichtigste Antwort auf die Eingangsfrage: Falls der Patient nicht unter Insulin oder Sulfonylharnstoffen steht, gibt es keine untere Begrenzung für das HbA1c (es soll so normal wie möglich sein, nämlich 6-7%). Eine Kombination von Sulfonylharnstoffen und Insulin sollte absolut vermieden werden, da darunter das Hypoglykämierisiko um das 9-bis 40-fache erhöht ist. Ältere Patienten haben oft keine typischen klinischen Zeichen bei Hypoglykämie, bei ihnen verläuft die Hypoglykämie oft still. Im Weiteren steigt das Risiko für Hypoglykämien bei schlechter Nierenfunktion und bei hohem Alter.

2. Frage: Diabetes und akute Krankheiten (Diarrhoe, Erbrechen): was muss pausiert werden? Im Falle von schweren Erkrankungen, drohender Hospitalisation oder Eingriffen sollen Metformin und SGLT-2 Hemmer abgesetzt werden. Metformin wird unmetabolisiert renal ausgeschieden. Falls es im Rahmen einer schweren Erkrankung zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion kommt, droht die Gefahr einer Laktazidose. SGLT-2 Hemmer können bei Insulinmangel zu einer diabetischen Ketoazidose führen.

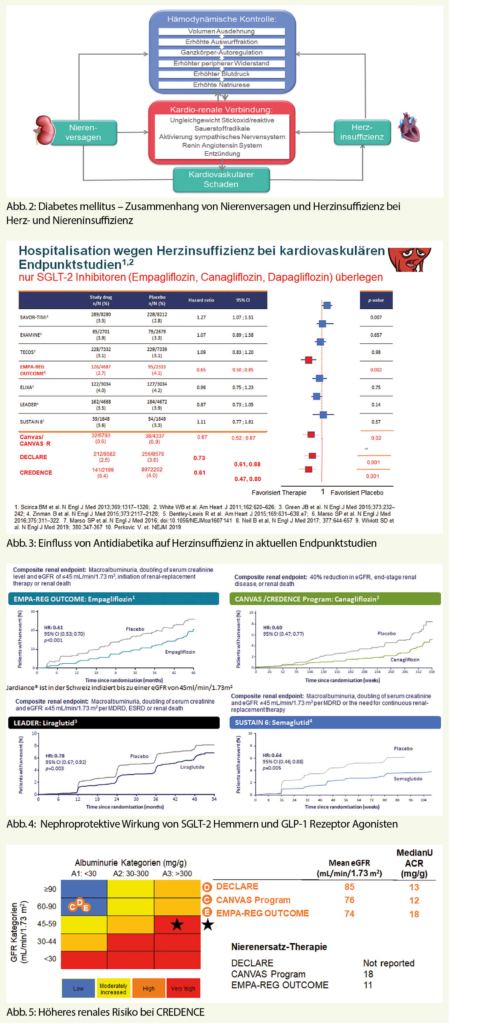

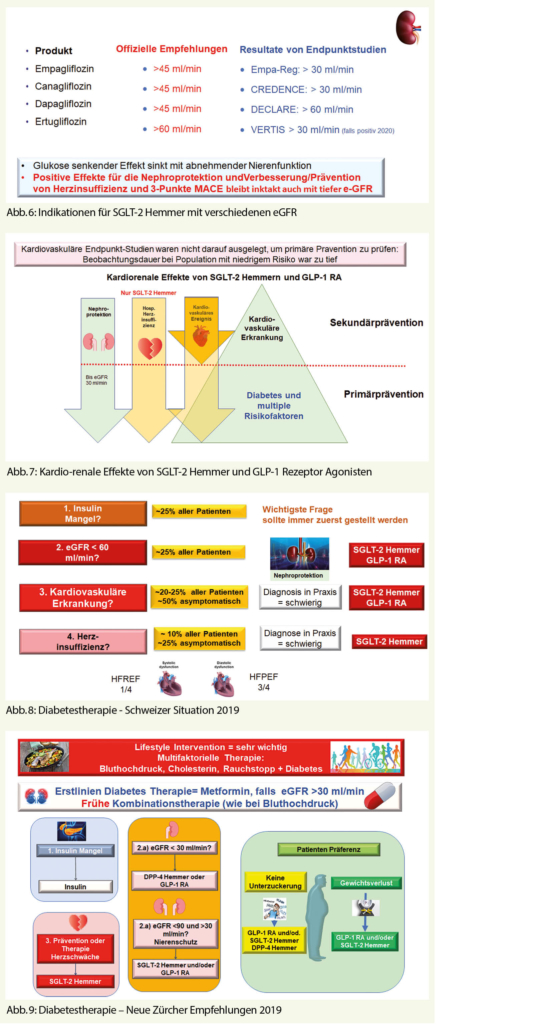

3. Frage: Wie sieht die Diabetestherapie bei Herz- bzw. Niereninsuffizienz aus? Der Referent bezeichnete es als neue Erkenntnis, dass Nierenversagen und Herzinsuffizienz zusammengehören. Es gibt viele hämodynamische Kontrollen und kardio-renale Verbindungen, wie erhöhter peripherer Widerstand, Blutdruckveränderungen, erhöhte Natriurese bzw. Aktivierung des sympathischen Nervensystems, Renin-Angiotensin-System, Entzündung, welche bei beiden Krankheitsentitäten verändert sind (Abb. 2).

Mit Blick auf eine Vielzahl von modernen Studien zur Diabetestherapie mit kardiovaskulären Endpunkten kann beobachtet werden, dass es nur mit SGLT-2 Hemmern gelingt, die Herzinsuffizienz zu verhindern respektive zu behandeln (Empagliflozin, Canagliflozin, Dapagliflozin) (Abb. 3). 2 Gruppen haben auch nephroprotektive Wirkungen, die SGLT-2 Hemmer, zu erwähnen sind insbesondere die EMPA-REG OUTCOME Studie sowie das CANVAS/CREDENCE Programm, und GLP-1 Rezeptor Agonisten (RA) mit entsprechenden Resultaten in der LEADER- und SUSTAIN 6-Studie (Abb. 4).

Im Gegensatz zu früheren Studien hatten die Teilnehmer im CREDENCE Programm im Schnitt eine deutlich schlechtere Nierenfunktion mit einer Makroalbuminurie und einer eGFR von im Schnitt 56 ml/min. Der Schweregrad der Niereninsuffizienz wurde auch da-durch charakterisiert, dass 176 Patienten einem Nierenersatzverfahren zugeführt werden mussten. Gerade in diesem schwer belasteten Krankengut wurde das relative Risiko für den primären Endpunkt (Dialyse, Transplantation, eGFR anhaltend < 15 ml/min, Verdoppelung des Serum Kreatinins oder Tod aus renalen oder kardiovaskulären Gründen) um 30% reduziert (Abb. 5).

Während Empagliflozin und Canagliflozin gemäss offizieller Empfehlung erst ab einer GFR von 45 ml/min eingesetzt werden darf, könnten diese beiden Substanzen aufgrund der aktuellen Endpunktstudien bereits ab einer GFR von 30 ml/min eingesetzt werden. Für Dapagliflozin wurde die Indikation auf eine eGFR von 45 ml/min gesenkt, es gibt aber noch keine Studien bis zu einer eGFR von 30 ml/min. Während der glukosesenkende Effekt mit abnehmender Nierenfunktion abnimmt bleibt der positive Effekt bezüglich Nephroprotektion und Verbesserung/Prävention von Herzinsuffizienz und Vermeidung kardiovaskulärer Ereignisse intakt auch bei tieferer eGFR (Abb. 6).

Der Referent macht darauf aufmerksam, dass die kardiovaskulären Endpunkt-Studien nicht darauf angelegt waren, den Nutzen der Substanzen im Rahmen der primären Prävention zu prüfen. Die Beobachtungsdauer war für eine Population mit niedrigem Risiko zu tief. Aus diesem Grunde wurden Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen geprüft, so das eigentlich eine Situation einer Sekundärprävention vorliegt. Der Referent ist aber überzeugt, dass bei Patienten mit Diabetes und multiplen Risikofaktoren auch ein Effekt im Rahmen der Primärprävention bestehe, dass aktuell aber die Studien dazu noch nicht vorhanden sind (Abb. 7).

Wie sieht die Situation 2019 in der Schweiz aus? Die 1. Frage soll immer einen möglichen Insulinmangel betreffen. 25% aller Patienten haben einen Insulinmangel und der Referent hat selbst auch Patienten im Alter von 70 und 80 Jahren gesehen mit einer Erstmanifestation eines Typ 1 Diabetes. Die 2. Frage betrifft die Nierenfunktion, ¼ aller Patienten haben eine eGFR < 60 ml/min. Bei diesen kommen zur Therapie SGLT-2 Hemmer und GLP-1 RA in Frage. Die 3. Frage betrifft kardiovaskuläre Erkrankungen. Diese ist in der Praxis schwierig zu beantworten, 50% aller Krankheiten leiden an einer solchen, sind aber asymptomatisch. Auch diese profitieren von SGLT-2 Hemmern und GLP-1 RA. Die 4. Frage betrifft die Herzinsuffizienz, an welcher ca. 25% der Patienten leiden, aber asymptomatisch sind. Auch diese Diagnose ist in der Praxis schwierig zu beantworten, im Zweifelsfall sind SGLT-2 Hemmer richtig (Abb. 8).

Die neuen Zürcher Empfehlungen 2019 lauten: Lifestyle Interventionen sind sehr wichtig. Die Therapie hat multifaktoriell zu erfolgen unter Berücksichtigung von Blutdruck, Cholesterin, Rauchstopp und Diabetes. Die Erstlinien Diabetestherapie besteht in Metformin, falls die eGFR grösser 30 ml/min ist. Wichtig ist eine frühe Kombinationstherapie, ähnlich wie sie bei der Behandlung des Blutdrucks schon seit langem üblich ist. Dann soll die Präferenz des Patienten erfragt werden. Dieser will keine Unterzuckerung, weshalb GLP-1 RA und/oder SGLT-2 Hemmer in Frage kommen oder aber DPP-4 Hemmer. Diese sind sicher, haben aber keinen sofortigen Nutzen auf die kardiovaskuläre Erkrankung. Gewichtsverlust ist ein häufiger Wunsch der Patienten (GLP-1 RA und/oder SGLT-2 Hemmer). Dann kommt die Frage nach einem Insulinmangel – besteht ein solcher erfolgt die Behandlung mit Insulin. Weiter die Frage nach der Nierenfunktion, wenn die eGFR unter 30 ml/min ist, kommen nur DPP-4 Hemmer oder GLP-1 RA in Frage. Wenn die eGFR zwischen 30 und 90 ml/min beträgt und ein Nierenschutz erwünscht ist, kommen SGLT-2 Hemmer und/oder GLP-1 RA in Frage. Die abschliessende Frage betrifft die Prävention und Therapie einer Herzinsuffizienz, welche eine ideale Indikation für SGLT-2 Hemmer darstellt. Es gibt jetzt auch Studien von Kardiologen, welche diese Substanz bei Patienten mit Herzinsuffizienz ohne Diabetes einsetzen (Abb. 9).

Dr. med. Hans Kaspar Schulthess