- Wie kommen COPD-Patienten möglichst gut über die Wintermonate?

Die COPD ist eine häufige Erkrankung, in der Schweiz sind davon ca. 400 000 Menschen betroffen (1). Weltweit ist sie die dritthäufigste, europaweit die fünfthäufigste Todesursache (2). Die COPD ist klinisch charakterisiert durch persistierende respiratorische Beschwerden und eine permanente Atemwegsobstruktion. Es liegen ihr eine chronische Inflammation mit Entwicklung einer individuell unterschiedlich ausgeprägten Erkrankung der kleinen Atemwege und eine Lungenparenchymdestruktion (Emphysem) sowie auch eine systemische Inflammation zugrunde. In diesem Artikel werden Strategien präsentiert, die helfen, dem Ziel der Verhinderung von Exazerbationen näher zu kommen.

Die Pathogenese der COPD ist komplex und aktuell noch in vielen Fragen nicht vollständig verstanden. Nebst der Exposition zu inhalativen Partikeln, in der industrialisierten Welt als wichtigster Faktor das Zigarettenrauchen, tragen viele weitere Faktoren wie Genetik und das Lungenwachstum (Schwangerschaft, Geburt, Einflüsse während der Kindheit/Adoleszenz) zur Entwicklung einer COPD bei.

Problematik der Wintermonate bei Patienten mit COPD

Die Wintermonate stellen für die an COPD erkrankten Personen eine besondere Herausforderung dar. Das Risiko für Exazerbationen und auch die Gesamtmortalität ist bei Patienten mit COPD im Winter, verglichen mit dem Sommer, rund doppelt so hoch (3, 4).

Zudem fallen die Komorbiditäten Osteoporose, Angst/Depression und kardiovaskuläre Erkrankungen im Winter besonders ins Gewicht.

Verhinderung von Exazerbationen

Um als COPD-Patient möglichst gut über den Winter zu kommen, ist das Verhindern von Exazerbationen besonders wichtig. Hierfür ist neben den nichtmedikamentösen Basismassnahmen wie einem Rauchstopp, einer möglichst grossen körperlichen Aktivität sowie einer optimalen medikamentösen Therapie das Verhindern von Atemwegsinfektionen essentiell.

Die Exazerbationsfrequenz korreliert mit einer Abnahme der Lungenfunktion und der Lebensqualität (5). Die Mortalität bei einer Exazerbation ist hoch, v.a. wenn eine Hospitalisation erforderlich wird, und besonders hoch, wenn es zu einer hyperkapnischen Exazerbation kommt. Die 90-Tage-Mortalität einer Exazerbation liegt bei > 6% (6). Der wichtigste Risikofaktor für eine Exazerbation stellt eine vorangegangene Exazerbation dar (7). Ca. 70% der Exazerbationen sind durch respiratorische Infekte, in ca. 50% bakterieller Art, bedingt (8). Nicht selten kommt es nach einem viralen Infekt zu einem bakteriellen Superinfekt. Die wichtigsten bakteriellen Erreger stellen in abnehmender Häufigkeit Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptokokkus pneumoniae und Pseudomonas aeruginosa dar. Die wichtigsten viralen Erreger in abnehmender Häufigkeit sind Rhinovirus, gefolgt mit gleicher Häufigkeit von RSV, Influenza und Parainfluenza (8).

Mit der pharmakologischen Therapie kann die Exazerbationsrate positiv beeinflusst werden. Die Therapie der COPD, die sich bis vor wenigen Jahren vorwiegend an den lungenfunktionellen Einschränkungen orientierte, stützt sich aktuell in erster Linie auf die Exazerbations-

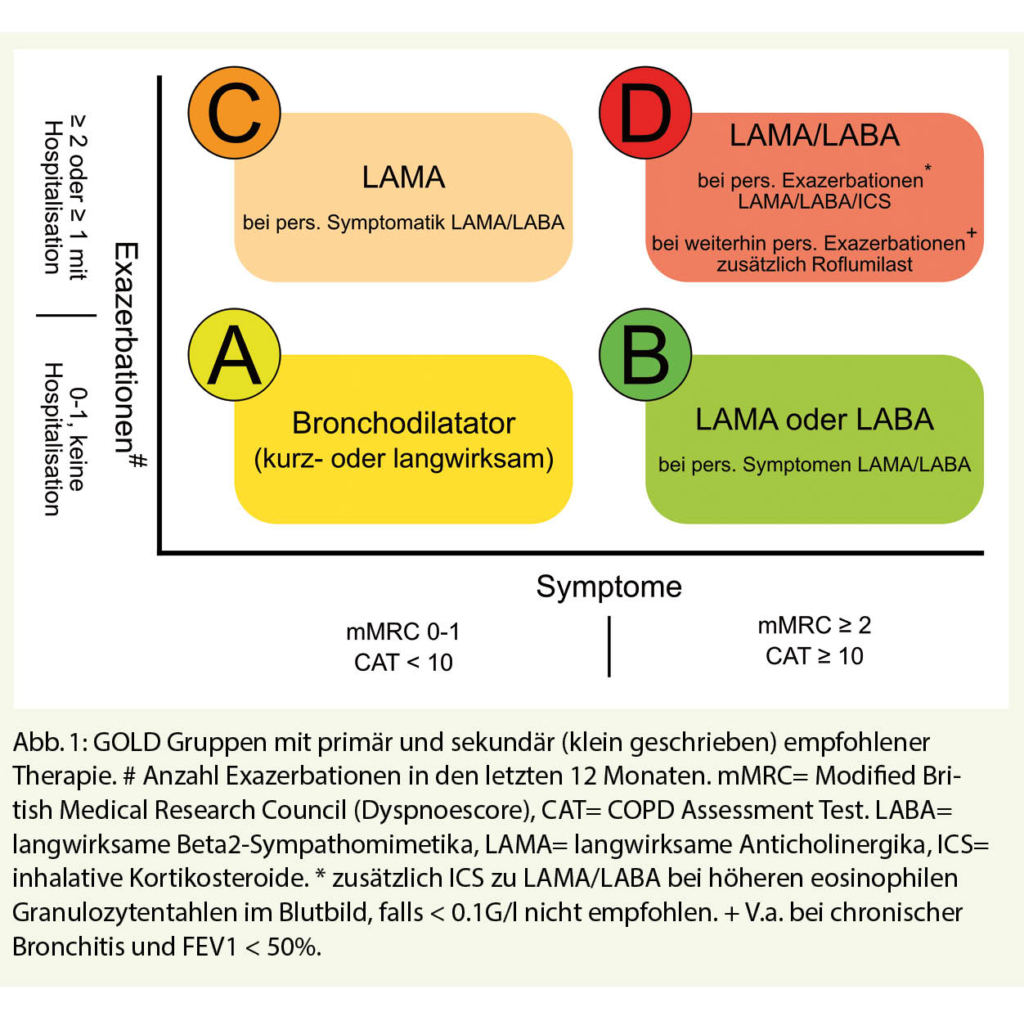

anamnese und die Symptomatik. Eine Übersicht mit der Einteilung in die verschiedenen GOLD Gruppen und der empfohlenen Therapie gibt Abbildung 1. Bei stark symptomatischen Patienten mit rezidivierenden Exazerbationen erkannte man die eosinophile Inflammation als therapierelevanter Biomarker. So sollte eine Therapie mit inhalativen Kortikosteroiden in der Regel nur bei COPD Patienten in der Gruppe D mit rezidivierenden Exazerbationen trotz LABA (langwirksame Beta2-Sympathomimetika) / LAMA (langwirksamen Anticholinergika) Kombinationstherapie und einer eosinophilen Granulozytenzahl > 0.1 G/l im Blutbild erwogen werden. Neue Studien zeigen keinen Effekt von Theophyllin auf die Exazerbationsrate (9). Die medikamentöse Therapie sollte periodisch kritisch reevaluiert und im Verlauf der Erkrankung sowohl eskaliert aber bei günstigem Verlauf auch deeskaliert werden. Entscheidend für den Therapieerfolg ist, dass die inhalative Therapie korrekt angewendet wird. Die Wahl des richtigen Devices ist für den Therapieerfolg essentiell: Der Patient muss das Device korrekt handhaben können, genügend Atemfluss für eine suffiziente Inhalation aufbringen können und darf mit der Koordination während der Applikation nicht überfordert sein. Die Inhalationstechnik sollte periodisch überprüft und ggf. optimiert werden. Falls keine suffiziente Inhalation mit den verfügbaren Devices möglich ist, dann bietet sich die Möglichkeit von (zeitintensiven) Feuchtinhalationen an.

Eine Prävention vor Atemwegsinfekten trägt zur Verhinderung von Exazerbationen bei. Durch die Grippeimpfung kann das Risiko von Exazerbationen signifikant (-0.37 Exazerbation) gesenkt werden (10). Zudem wird das Risiko, an einer ischämischen Herzkrankheit zu erkranken, insbesondere bei älteren COPD Patienten reduziert (11). Die aktuelle Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit zur Verhinderung von invasiven Pneumokokkenerkrankungen bei Risikogruppen aus dem Jahr 2014 empfiehlt eine einmalige Impfung mit dem 13-valenten konjugierten Pneumokokkenimpfstoff bei allen Patienten im GOLD Stadium 3 und 4, d.h. bei einer FEV1 < 50%, bzw. bei einer Verschlechterung der COPD (12). Dieser Impfstoff ist in der Schweiz aber leider nicht für erwachsene Patienten zugelassen, sodass die Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen müssen. Ich empfehle den Patienten pragmatisch, zur Infektprophylaxe im Winter den unmittelbaren Kontakt zu an akuten Atemwegsinfekten Erkrankten zu meiden. Vor allem während der kalten Jahreszeit sollte auf eine gute Händehygiene geachtet werden.

Eine aktuelle Metaanalyse konnte zeigen, dass durch eine Vitamin-D-Supplementation bei tiefem 25-Hydroxyvitamin-D-Spiegel < 25 nmol/l die Rate an COPD Exazerbationen reduziert werden kann (13).

Die Rolle von Acetylcystein hinsichtlich Exazerbationsprävalenz ist trotz mehreren Studien/Metaanalysen unklar. Eine mehrmonatige Einnahme von Acetylcystein scheint aber die Zahl der Patienten, die eine Exazerbationen erleiden, zu reduzieren, die Gesamtanzahl der Exazerbationen aber nicht zu beeinflussen (14).

Komorbiditäten während den Wintermonaten

Mit der COPD sind diverse Komorbiditäten wie Lungenkarzinom, kardiovaskuläre Erkrankungen (15), Schlafapnoe, metabolisches Syndrom, Osteoporose, gastroösophageale Refluxerkrankung sowie Depression und Angst assoziiert (16). Diese Komorbiditäten sind teils auch vor allem während den Wintermonaten relevant.

Osteoporose ist eine wichtige Komorbidität bei COPD. Ursächlich dafür wird Rauchen, Inaktivität, eine systemische COPD-bedingte Inflammation, Vitamin-D-Mangel und (intermittierende) Steroidtherapie angesehen (17). Das Risiko für Stürze und Frakturen steigt während den Wintermonaten an. Zumindest die Bestrebung nach einem möglichst aktiven Lebensstil und die Bestimmung und adäquate Substitution von Vitamin D ist bei Patienten mit COPD gerechtfertigt. Wie oben erwähnt, wird durch die Supplementation von tiefen Vitamin-D-Spiegeln auch eine Reduktion der Exazerbationsrate erreicht.

Das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis steigt bei einer Exazerbation um ca. den Faktor 4 an, v.a. die ersten 30 Tage nach Beginn der Exazerbation stellen eine besonders vulnerable Phase dar (18, 19).

Weitere, besonders während den Wintermonaten wichtige, sich potentiell verschlechternde Komorbiditäten sind die Depression und die Angst. Patienten mit COPD haben ein höheres Risiko für Depression und Angst als Nichtraucher und auch als Raucher ohne COPD. Es wird von einer Prävalenz der Depression von 26% bei COPD-Patienten ausgegangen, wobei eine höhere Prävalenz bei Frauen, Aktivrauchern und schwergradiger COPD festgestellt wurde. Bei COPD-Patienten mit Depression sind, im Vergleich zu solchen ohne Depression, die Inzidenz für Exazerbationen, die Beanspruchung des Gesundheitswesens und die Mortalität erhöht (20).

Pneumologie

Spital Tiefenau

Tiefenaustrasse 112

3004 Bern

christoph.ninckweber@spitaltiefenau.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Die Wintermonate stellen für Patienten mit COPD eine besondere

Herausforderung dar. Einerseits sind dann Exazerbationen gehäuft, andererseits können sich die Komorbidität (insbesondere Osteoporose mit erhöhtem Frakturrisiko, kardiovaskuläre Komorbidität mit im

Rahmen von Exazerbationen kurzfristig deutlich erhöhtem Risiko

für akutes Ereignis und Depression) besonders aggravieren und negativ auswirken. - Eine optimale, stadiengerechte Behandlung der COPD mit einerseits den nichtmedikamentösen Massnahmen wie ein konsequenter Rauchstopp oder bestmöglicher körperlicher Aktivität und anderseits einer optimalen medikamentösen Therapie ist, unabhängig von der Jahreszeit, essenziell. Mit der medikamentösen Therapie kann die Exazerbationsfrequenz reduziert werden.

- Um Atemwegsinfekten, insbesondere während den Wintermonaten, vorzubeugen sind jährliche Grippeimpfungen sowie, v.a. in den COPD Stadien 3 und 4 (d.h. FEV1 < 50 %) eine Pneumokokkenimpfung mit dem 13-valenten konjugierten Impfstoff empfohlen.

- Bei tiefem Vitamin-D-Spiegel scheint sich eine Vitamin-D-Supplementation positiv auf die Exazerbationsfrequenz auszuwirken. Der Stellenwert einer Therapie mit Acetylcystein ist aktuell noch unklar, möglicherweise besteht ein positiver Effekt bei mehrmonatiger Therapie.

1. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/chronische-atemwegserkrankungen.html#-876619191

2. https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html

3. Rabe KF, Fabbri LM, Vogelmeier C, Kögler H, Schmidt H, Beeh KM, Glaab T. Seasonal distribution of COPD exacerbations in the Prevention of Exacerbations with Tiotropium in COPD trial. Chest 2013;143(3):711-719

4. So JY, Zhao H, Voelker H, Reed RM, Sin D, Marchetti N, Criner GJ. Seasonal and Regional Variations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation Rates in Adults without Cardiovascular Risk Factors. Ann Am Thorac Soc 2018;15(11):1296-1303

5. Halpin DM, Decramer M, Celli B, Kesten S, Liu D, Tashkin DP. Exacerbation frequency and course of COPD. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2012;7:653–61

6. Hillas G, Perlikos F, Tzanakis N. Acute exacerbation of COPD: is it the “stroke of the lungs”?. International Journal of COPD 2016;11:1579–158

7. Hurst JR, Vestbo J, Anzueto A, Locantore N, Müllerova H, Tal-Singer R, Miller B, Lomas DA, Agusti A, Macnee W, Calverley P, Rennard S, Wouters EF, Wedzicha JA. Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2010;363(12):1128-38

8. Sanjay Sethi, M.D., and Timothy F. Murphy, M.D. Infection in the Pathogenesis and Course of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 2008;359:2355-65

9. Graham Devereux, PhD; Seonaidh Cotton, PhD; Shona Fielding, PhD; Nicola McMeekin, MSc; Peter J. Barnes, et al. Effect of Theophylline as Adjunct to Inhaled Corticosteroids on Exacerbations in Patients With COPD. JAMA 2018;320(15):1548-1559

10. Poole PJ, Chacko E, Wood-Baker RW, Cates CJ. Influenza vaccine for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD002733

11. Huang CL, Nguyen PA, Kuo PL et al. Influenza vaccination and reduction in risk of ischemic heart disease among chronic obstructive pulmonary elderly. Comput Methods Programs Biomed 2013; 111: 507-511

12. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/empfehlungen-spezifische-erreger-krankheiten/pneumokokken/empfehlung-verhinderung-invasive-pneumokokkenerkrankung-risikogruppen.pdf.download.pdf/bu-8-2014-pneumokokken-risikogruppen.pdf

13. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R, de Jongh RT, Camargo CA, Griffiths CJ, Janssens W, Martineau AR. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax 2019;74:337–345

14. Fowdar K, Chen H, He Z, Zhang J, Zhong X, Zhang J, Li M, Bai J. The effect of N-acetylcysteine on exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: A meta-analysis and systematic review. Heart Lung. 2017;46(2):120-128

15. Wenjia Chen, Jamie Thomas, Mohsen Sadatsafavi, J Mark FitzGerald. Risk of cardiovascular comorbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med 2015;3:631–39

16. GOLD-Report 2019 https://goldcopd.org/gold-reports/

17. Lehouck A, Boonen S, Decramer M, Janssens W. COPD, bone metabolism, and osteoporosis. CHEST 2011;139(3):648–657

18. Kunisaki KM, Dransfield MT, Anderson JA, Brook RD, Calverley PMA, Celli BR, Crim C, Hartley BF, Martinez FJ, Newby DE, Pragman AA, Vestbo J, Yates JC, Niewoehner DE. Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cardiac Events. A Post Hoc Cohort Analysis from the SUMMIT Randomized Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198:51-57

19. Reilev M, Pottegard A, Lykkegaard J, Sondergaard J, Ingebrigtsen T, Hallas J. Increased risk of major adverse cardiac events following the onset of acute exacerbations of COPD. Respirology (2019). doi: 10.1111/resp.13620 [Epub ahead of print]

20. Hanania NA1, Müllerova H, Locantore NW, Vestbo J, Watkins ML, Wouters EF, Rennard SI, Sharafkhaneh A. Determinants of depression in the ECLIPSE chronic obstructive pulmonary disease cohort. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(5):604-11

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 9

- September 2019