- Angststörungen

Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und gehen mit einem hohen Leidensdruck einher. Nur wenn eine Angststörung als solche erkannt wird, kann sie erfolgreich behandelt werden. Wie Angststörungen sich manifestieren und wie diese diagnostisch eingeordnet werden können, soll im folgenden Artikel beleuchtet werden. Die psychotherapeutischen und psychopharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten werden in einem späteren Artikel dargestellt werden.

Kulturunabhängig und universell gültig werden sogenannte Basis-

emotionen beschrieben. Ekman (1) unterscheidet dabei Ekel, Furcht/Angst (fear), Freude, Traurigkeit, Überraschung und Wut. Diese Emotionen haben eine wichtige Funktion und geben uns eine bewusst wahrnehmbare Rückmeldung darüber, ob ein Bedürfnis gerade erfüllt oder eben nicht erfüllt ist. Während befriedigte Bedürfnisse zu angenehmen Gefühlen führen, lösen unbefriedigte Bedürfnisse unangenehme Gefühle aus.

Die American Psychological Association (APA www.apa.org) definiert Angst als eine Emotion, die mit einem Gefühl der Anspannung einhergeht und durch Sorgengedanken, sowie physische Veränderungen charakterisiert ist. Angst tritt in Situationen auf, die als bedrohlich eingeschätzt werden, sprich, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit nicht genügend erfüllt ist. Das Ausmass der Angst hängt dann von der Bewertung der Gefahr und der Einschätzung eigener Bewältigungsmöglichkeiten ab (2). Das Wort Angst ist urverwandt mit dem lateinischen «angustus» = «eng». So fühlt sich eine angstgeplagte Person häufig in die Enge getrieben und empfindet Beklemmung.

Wird eine Angstreaktion ausgelöst, werden über das sympathisch-autonome Nervensystem verschiedene adaptive Prozesse in Gang gesetzt. Diese führen zum Zwecke einer Energiemobilisierung zu körperlichen Reaktionen (z.B. Herzrasen, Schwitzen, schnellere und flachere Atmung), zu psychischen Symptomen (z.B. Unruhe, Angespanntheit), sowie zu gedanklichen Veränderungen (z.B. Gedankenkreisen und Katastrophisierungen). Im Verhalten können Vermeidung, Rastlosigkeit oder Hektik auftreten. Diese Adaptationsprozesse befähigen unseren Körper und Geist auf die Gefahrensituation zu fokussieren und auf die Bedrohungssituation adäquat zu reagieren (fight-flight or fright-Reaktion (3)).

Die Grenze zwischen angemessener und pathologischer Angst kann nicht immer eindeutig definiert werden. Allgemein kann man sagen, dass die pathologische Angst in Situationen auftritt, in denen keine reale Bedrohung besteht. Diese erscheint dann Nichtbetroffenen unbegründet und unangemessen.

Epidemiologie

Die World Health Organisation (WHO) schätzt, dass 2015 weltweit rund 264 Millionen Menschen an einer Angsterkrankung (inklusive Zwangsstörungen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), welche in diesem Artikel nicht beschrieben werden) litten. Hierbei sind Frauen ca. zweimal häufiger betroffen als Männer. Die Years Lived with Disability (YLD) beträgt in der europäischen Region 1.2 Millionen Jahre (4). Es wird geschätzt, dass jedes Jahr 38.2% der EU-Population (EU-27 plus Schweiz, Island und Norwegen) an mindestens einer psychischen Erkrankung leidet, was 164.8 Millionen Betroffenen entspricht. Angsterkrankungen gehören dabei zu den häufigsten psychischen Erkrankungen mit rund 69.1 Millionen Betroffenen (5). In der Schweiz litten im Jahr 2010 893 000 Personen an Angststörungen. Die häufigsten Angststörungen waren die Spezifischen Phobien (39.2%), gefolgt von den Sozialen Phobien (17.2%), der Generalisierten Angststörung (GAS; 15.1%), der Agoraphobie (15%) und der Panikstörung (13.4%). Für die Behandlung wurden dabei rund 1.3 Milliarden Euro aufgewendet (6).

In einem systematischen Review wird für die Angststörungen über eine 1-Jahres-Prävalenz von 10.6% und eine Lebenszeitprävalenz von 16.6% berichtet (inklusive Zwangsstörungen und PTBS). Dabei war die GAS die Angststörung mit der höchsten Lebenszeitprävalenz (6.2%), gefolgt von Spezifischen Phobien (5.3%), Agoraphobie (3.8%), Sozialen Phobien (3.6%), und Panikstörung (1.2%) (7).

Taxonomie

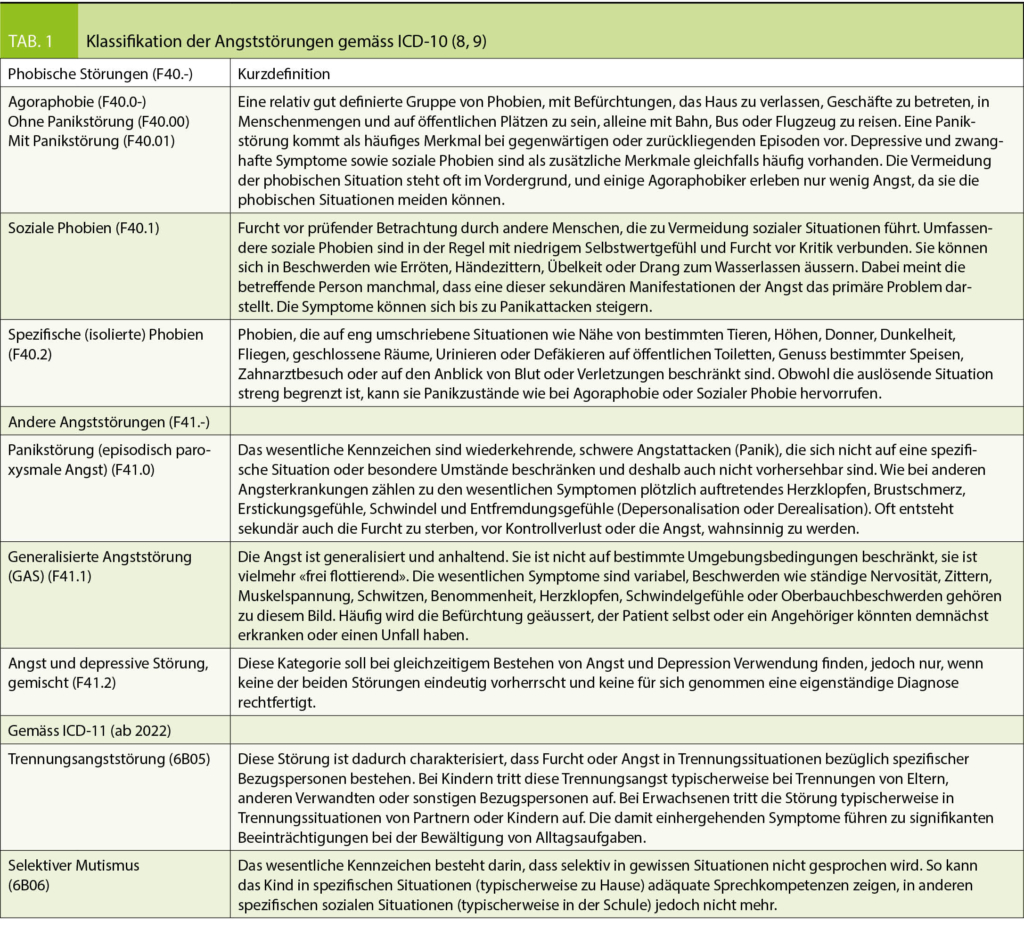

Die Angststörungen werden in der ambulanten und stationären Versorgung gemäss der 10. Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) diagnostiziert (8, 9). Für einen Überblick über die Klassifikationen siehe Tab. 1.

Grob werden die Phobischen Störungen (F40.-) und die Anderen Angststörungen (F41.-) unterschieden.

Bei den Phobischen Störungen tritt Angst in eindeutig definierten, eigentlich ungefährlichen Situationen auf. Dies löst dann entweder Vermeidungsverhalten aus oder die Situation wird mit Furcht ertragen. Die Befürchtungen des Patienten können sich auf Einzelsymptome wie Herzklopfen oder Schwächegefühl beziehen. Zudem treten häufig sekundäre Ängste auf, wie die Angst vor dem Sterben oder Kontrollverlust, oder das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Bei den Phobischen Störungen werden die Agoraphobie ohne (F40.00) und mit (F40.01) Panikstörung, die Sozialen Phobien (F40.1) und die Spezifischen (isolierten) Phobien (F40.2) (vor z.B. Tieren, Höhe etc.) unterschieden.

Bei den Anderen Angststörungen besteht Angst als Hauptsymptom ohne auf eine bestimmte Umgebungssituation bezogen zu sein. Hier werden im Wesentlichen die Panikstörung (episodisch paroxysmale Angst; F41.0), die GAS (F41.1) und die «Angst und depressive Störung, gemischt» (F41.2) unterschieden.

In der kommenden ICD-11, die 2022 in Kraft treten soll, werden in der Kategorie «anxiety and fear-related disorders» zusätzlich zu den oben aufgezählten Angststörungen der Selektive Mutismus («selective mutism», 6B06) und die Trennungsangststörung («separation anxiety disorder», 6B05) aufgenommen. Somit wird der Wichtigkeit dieser bislang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie diagnostizierten Krankheitsbilder für den späteren Krankheitsverlauf im Erwachsenenalter Rechnung getragen. Es zeigte sich, dass bei 43.1% einer Stichprobe von 38 993 Erwachsenen das Ersterkrankungsalter bezüglich der Trennungsangststörung über 18 Jahre lag (10).

Diagnostik und Differentialdiagnostik von Angststörungen

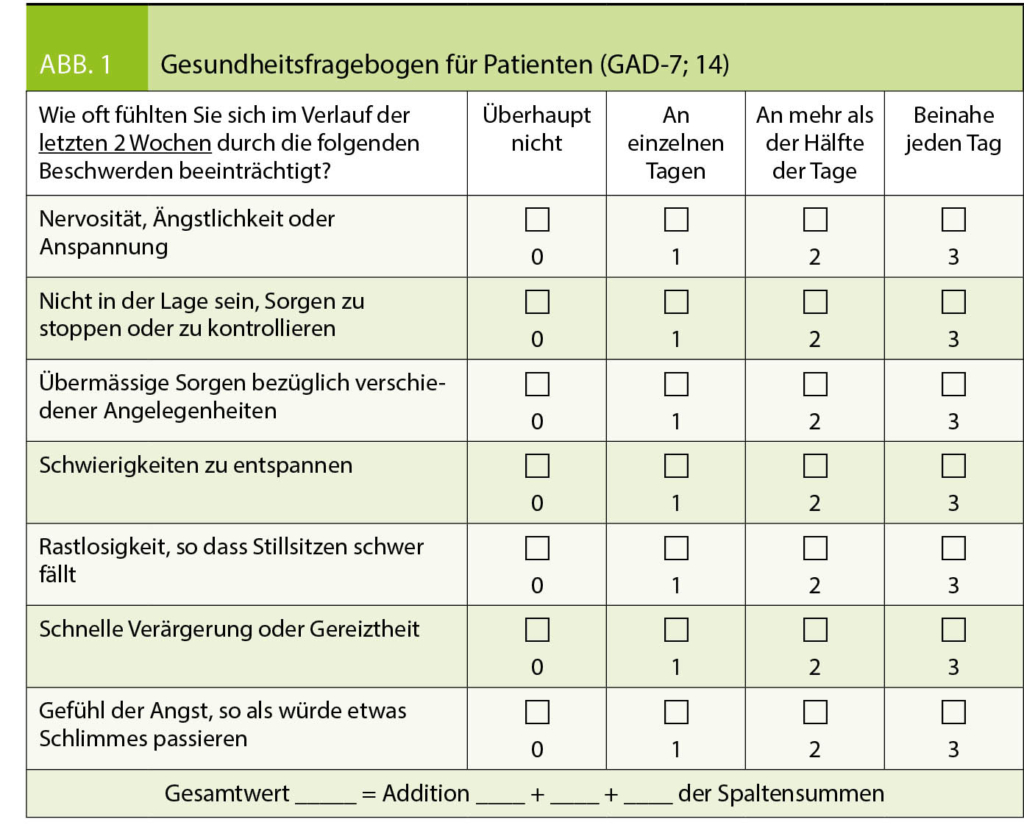

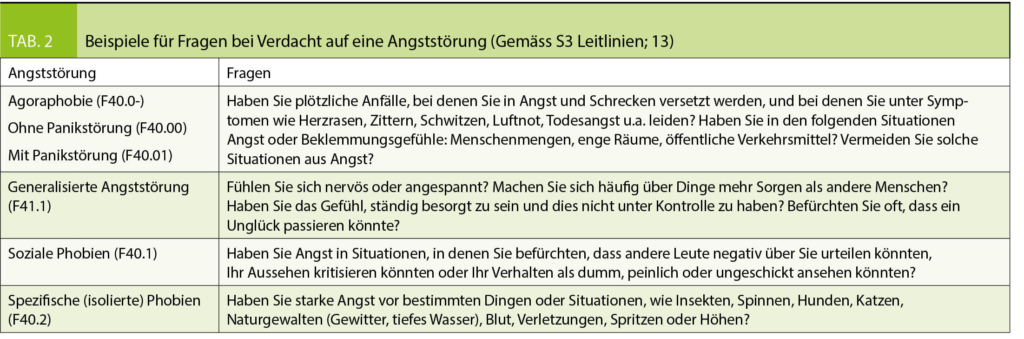

In der Praxis kann es Schwierigkeiten bereiten Angststörungen zu erkennen, da Patienten häufig nicht über ihre Ängste, sondern über Schmerzen, Schlafstörungen oder andere somatische Beschwerden berichten (11, 12). Bei Verdacht auf eine Angststörung können in der Primärversorgung Fragen gestellt (siehe Tabelle 2 (13)) oder wissenschaftlich validierte kurze Screening-Fragebogen eingesetzt werden, zum Beispiel der Generalized Anxiety Disorder Assessment Fragebogen (GAD-7 (14); siehe Abb. 1). Der GAD-7 Fragebogen wurde ursprünglich für die GAS entwickelt. Es hat sich aber gezeigt, dass er auch sensitiv und spezifisch für andere Angststörungen ist (15). Beim GAD-7 Fragebogen deutet ein Summenwert ab 8 auf eine mögliche Angsterkrankung hin.

Erhärtet sich der Verdacht auf eine Angststörung, sollte eine Überweisung in eine Fachinstitution erfolgen, wo eine Diagnosestellung nach ICD-10 (8, 9) stattfindet (siehe Tabelle 1) und dem Patienten die Therapieoptionen ausführlich dargestellt und erklärt werden. Eine Angststörung sollte fachärztlich-/psychologisch-psychotherapeutisch behandelt werden (13).

Zur präzisen Erfassung von Angststörungen können strukturierte und halbstrukturierte Interviews verwendet werden (z.B. das Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.; DSM-IV; ICD- 10) (16).

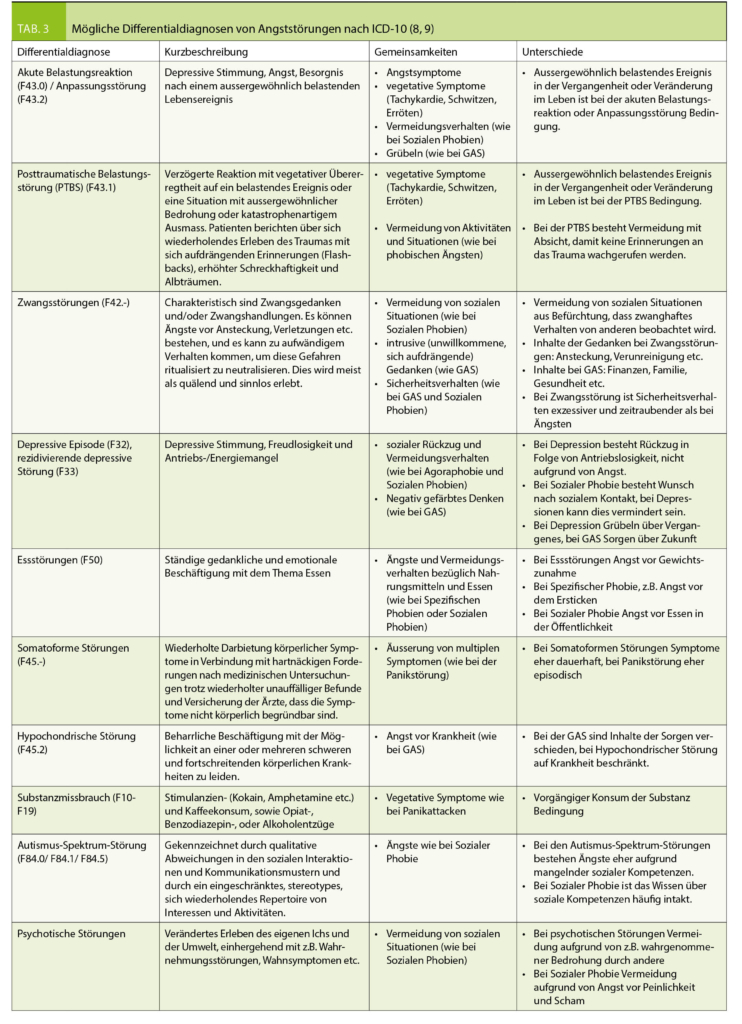

Angststörungen müssen differentialdiagnostisch von anderen psychischen Störungen mit ähnlichen Symptomen unterschieden werden. Tab. 3 gibt einen Überblick über die wichtigsten psychiatrischen Differentialdiagnosen wieder. Nebst den gemäss ICD-10 diagnostizierbaren eigentlichen Angststörungen gibt es einige nichtpsychiatrische Ursachen, die «Angstsymptome» auslösen können (siehe Tab. 4). Die Therapie der Angststörungen wird in einem weiteren Artikel beschrieben.

Psychiatrie und Psychotherapie FMH

Sanatorium Kilchberg AG und eigene Praxen in Zürich

Selnaustrasse 6

8001 Zürich

l.krug@hin.ch

Eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin

Sanatorium Kilchberg AG und eigene Praxen in Zürich

Selnaustrasse 6

8001 Zürich

olivia.bolt@hin.ch

Die Autoren haben in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Angst ist eine Emotion, die auftritt, wenn eine Situation als bedrohlich wahrgenommen wird. Pathologische Angst tritt in Situationen auf, in denen keine reale Bedrohung und Gefahr besteht.

- Angststörungen sind häufig und beeinträchtigend mit einer durchschnittlichen 1-Jahresprävalenz von 10.6% und einer Lebenszeitprävalenz von 16.6%.

- Die ICD-10 unterscheidet zwischen folgenden Angststörungen: Agoraphobie (mit und ohne Panikstörung), Soziale Phobie, Spezifische (isolierte) Phobien, Panikstörung (episodisch paroxysmale Angst), Generalisierte Angststörung und «Angst und depressive Störung» gemischt.

- Angstpatienten präsentieren sich häufig mit Schmerzen, Schlafstörungen und anderen somatischen Symptomen. Spezifische Fragen bezüglich Angst oder ein Screening Fragebogen können helfen, Angststörungen in der Primärversorgung zu erkennen.

- Angststörungen sollten in einer Fachinstitution abgeklärt werden und fachärztlich-/psychologisch-psychotherapeutisch und/oder psychopharmakotherapeutisch behandelt werden.

1. Ekman, P., Facial expression and emotion. Am Psychol, 1993. 48(4): p. 384-92.

2. Lazarus, R.S., Stress und Stressbewältigung – ein Paradigma, in Kritische Lebensereignisse, S.H. Fillipp, Editor. 1981, Urban & Schwarzenberg: München.

3. Cannon, W.B., Bodily changes in pain, hunger, fear, and rage. 1932, New York: Appleton-Century-Crofts.

4. World Health Organisation (WHO), Depression and other common mental disorders: Global health estimates. 2017.

5. Wittchen, H.U., et al., The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol, 2011. 21(9): p. 655-79.

6. Maercker, A., et al., The costs of disorders of the brain in Switzerland: an update from the European Brain Council Study for 2010. Swiss Med Wkly, 2013. 143: p. w13751.

7. Somers, J.M., et al., Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: a systematic review of the literature. Can J Psychiatry, 2006. 51(2): p. 100-13.

8. World Health Organisation (WHO), Tenth Revision of the International Classification of Diseases, Chapter V (F): Mental and Behavioural Disorders (including disorders of psychological development). Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. 1991, Geneva: World Health Organisation.

9. DIMDI, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification (ICD-10-GM). 2020.

10. Silove, D., et al., Pediatric-Onset and Adult-Onset Separation Anxiety Disorder Across Countries in the World Mental Health Survey. Am J Psychiatry, 2015. 172(7): p. 647-56.

11. Knaster, P., et al., Psychiatric disorders as assessed with SCID in chronic pain patients: the anxiety disorders precede the onset of pain. Gen Hosp Psychiatry, 2012. 34(1): p. 46-52.

12. Wittchen, H.U., et al., Generalized anxiety and depression in primary care: prevalence, recognition, and management. J Clin Psychiatry, 2002. 63 Suppl 8: p. 24-34.

13. Bandelow, B., et al., Deutsche S3-Leitlinie Behandlung von Angststörungen. 2014. www.awmf.org/leitlinien.html

14. Löwe, B., et al., Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Med Care, 2008. 46(3): p. 266-74.

15. Plummer, F., et al., Screening for anxiety disorders with the GAD-7 and GAD-2: a systematic review and diagnostic metaanalysis. Gen Hosp Psychiatry, 2016. 39: p. 24-31.

16. Sheehan, D.V., et al., The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry, 1998. 59 Suppl 20: p. 22-33;quiz 34-57.

17. Neu, P., Akutpsychiatrie: Das Notfall Manual. 3. Auflage, 2017, Stuttgart: Schattauer.

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 11

- November 2019