- Weiten sich die FSME-Naturherde in der Schweiz aus?

Für eine aussagekräftige Definition der FSME-Naturherde sind nebst klinisch erfassten Fällen auch tierische Infektionen aus Gebieten relevant, in denen der Erreger im Menschen bisher nicht aufgetreten ist. Resultate aus Feldstudien (1) ergänzt mit klinischen Falldaten könnten wesentliche Wissenslücken über die Verbreitung des FSME-Virus füllen. Ein interdisziplinärer Lösungsansatz (2) ist gefordert und sollte über Departementsgrenzen und Wissenschaftsdisziplinen hinaus umgesetzt werden.

Über häufige und weniger häufige durch Zecken übertragene Erreger haben die Kollegin Dr. Rahel Ackermann-Gäumann, Prof. Dr. Gilbert Greub und Reto Lienhard in der Nummer 04-2019 berichtet (3). Dieser Artikel widmet sich der geografischen Ausbreitung der FSME-Endemiegebiete.

FSME-Viren und Endemiegebiete

Erstmals nachgewiesen und isoliert wurde das FSME-Virus 1937 in Ostsibirien. Bereits 1931 beschrieb der Arzt Hans Schneider in seiner Publikation «Epidemische akute ‹Meningitis serosa›» eine Anhäufung von FSME-Ausbrüchen in Niederösterreich (4). Das FSME-Virus zirkuliert in einem komplexen System. Es wird in einem Kreislauf mit Zecken und Wirbeltieren in sogenannten Naturherden aufrechterhalten. Ob das Virus zirkulieren kann, ist vom Zusammentreffen bestimmter botanischer, zoologischer, klimatischer und öko-geologischer Bedingungen abhängig (4). Als Überträger nimmt die Zecke (Ixodes ricinus) eine zentrale Position im natürlichen Kreislauf des FSME Virus ein. Nicht alle Tierarten sind für Zecken geeignete Blutwirte (Rehe, Hirsche, Wildschweine) und nur eine Auswahl dieser Arten ist auch fähig, als Reservoir (Nager, Insektenfresser) für das FSME-Virus zu dienen. Das Verhältnis «Blutwirt» zu «Reservoirwirt» entscheidet, ob an einem bestimmten Ort FSME-Viren zirkulieren oder nicht (5).

Ausweitung FSME in der Schweiz

Der erste Nachweis von FSME-Antikörpern gelang in der Schweiz 1969 im Serum zweier erkrankter Personen. Das beschreibt Thomas Kerch 1980 in seiner Doktorarbeit (6). Seit 1984 erfasst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Inzidenz von FSME-Infektionen.

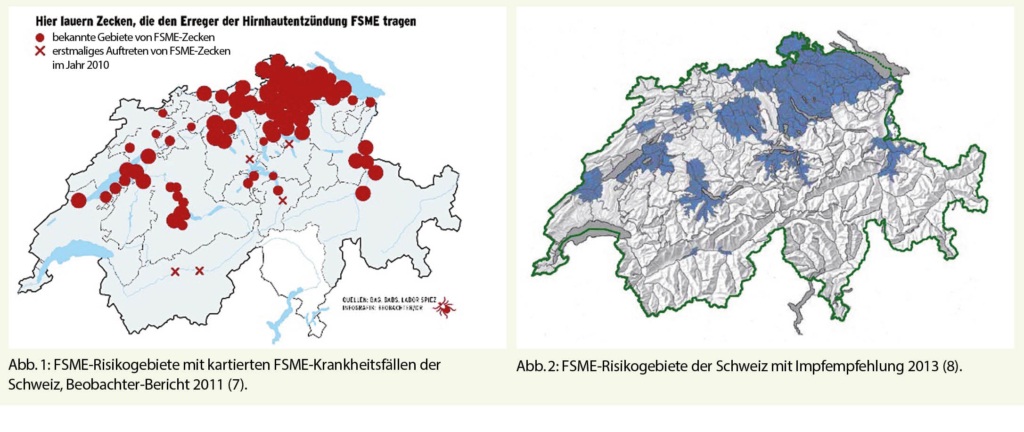

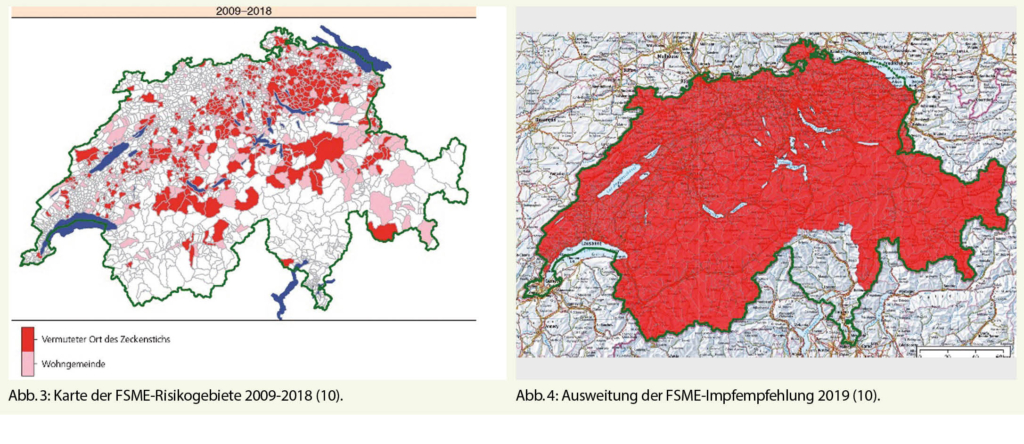

Die über klinische FSME-Fälle identifizierten Risikogebiete lagen 2011 in der Nordostschweiz (Kantone TG, SH, SG, ZH), im Mittelland, im Berner Oberland und im Alpenrheintal / FL (Abb. 1). In der grössten FSME-Überwachungsaktion der Schweiz sammelt die Armee im Jahr 2009 über 65 000 Zecken. Das Labor Spiez analysierte die Zecken auf FSME-Viren. Die einzigartigen Resultate dieser Feldstudie (9) wurden für die Verbesserung der FSME-Risikobewertung in die aktualisierte Karte der Gebiete mit erhöhtem FSME-Risiko 2013 (s. Abb. 2) integriert. Gleichzeitig beschlossen das BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen(EKIF), den «alleinigen Nachweis von infizierten Zecken» in der Darstellung der FSME-Risikogebiete nicht mehr zu berücksichtigen und zwei Karten zu publizieren. Eine mit FSME-Gebieten mit lokalen Häufungen und eine mit dem Gebiet der FSME-Impfempfehlung (8).

FSME-Impfempfehlung 2019 – Ausweitung

Abb. 3 zeigt die räumliche Ausweitung der FSME-Risikogebiete zwischen 2009 und 2018 mit den vermuteten Zeckenstichorten (rot) und, falls diese Information fehlt, die Wohngemeinde (rosa) der an FSME erkrankten Personen. Abb. 4 zeigt die Gebiete mit der seit Februar 2019 gültigen FSME-Impfempfehlung (10) als Produkt des pragmatischen gesundheitspolitischen Umgangs mit den stark steigenden FSME-Fallzahlen. Die Impfung schützt vor der FSME-Infektion, nicht aber vor einer Borreliose. Erfahrungswerte aus über 40 Präventionsreferaten zeigen, dass über die Hälfte des interessierten Publikums diese Unterscheidung nicht kennt (11). Der Umkehrschluss bedeutet, dass ein Grossteil der Bevölkerung die Karte der FSME-Risikogebiete falsch interpretiert und meint, dass ausserhalb der roten Gebiete keine Zeckengefahr besteht. Ein Grund dafür könnte die ungenaue Begriffsverwendung der FSME-Schutzimpfung als «Zeckenimpfung» sein.

Gebiete mit FSME-Impfempfehlung ≠ Naturherde

Für die Auszeichnung der Risikogebiete mit FSME-Impfempfehlung werden nur klinische Fälle berücksichtigt. Dieser medizinische Ansatz weist zwei wesentliche Mängel auf. Erstens sind für die sehr kleinräumig definierten Naturherde die Kantone als kleinste Einheit nicht zureichend. Naturherde sind so gross wie ein halbes Fussballfeld und nur mit aufwändiger Feldrecherche identifizierbar (12-13). Zweitens ist der Mensch für das FSME-Virus ein Sackgassenwirt, der für die Weiterverbreitung des Virus keine Rolle spielt. Die Erfassung lediglich menschlicher FSME-Fälle liefert ein verzerrtes Bild der räumlichen FSME-Verbreitung (2).

FSME-Forschungsresultate, Stand September 2019

Der Deutsche Kollege Dobler gilt in der Zeckenforschung international als Referenz (4). Er konnte nach vierzig Jahren durch das Beflaggen bekannter Standorte identische FSME-Subtypen in Naturherden nachweisen. Das ist ein klarer Hinweis auf die Stabilität des FSME-Naturzyklus. Andererseits beweist die räumliche Ausdehnung, dass «ortstreue» FSME-Endemiegebiete auf natürliche und durch Menschen verursachte Einflüsse reagieren.

Landschaft, Umwelt und Wirte

Der Einbezug der Landschaft in die FSME-Epidemiologie wird in Osteuropa stärker gewichtet als in Westeuropa. Pavlovskys Methode der Beobachtung zur Beschreibung von FSME-Naturherden (Nidus) ist heute nicht minder relevant als 1939 (14). Landschaftselemente wie Flusstäler haben einen Einfluss auf die Virusverbreitung (Dobler, unveröffentlichte Daten). Studien an Wild- und Haustieren zeigen, dass das FSME-Virus weiter verbreitet ist als bisher angenommen, und dass es in Regionen ohne bisherigem Auftreten von Erkrankungen beim Menschen verbreitet ist (2). In Kasachstan und Kirgistan sind Endemiegebiete in Höhenlagen zwischen 1 000 – 2 100 m.ü.M. bekannt (15). Untersuchungen aus Tschechien (16) und Österreich (17) weisen darauf hin, dass die Verbreitung des Vektors «Zecke» – vereinzelt mit FSME-Viren infiziert – in Lagen über 1000 m.ü.M. zunimmt. Die Klimaveränderung mit höheren Jahresdurchschnittstemperaturen wirkt sich auf Zecken und Krankheitserreger aus. Die Tendenz der FSME-Infektionsrate unter dem Einfluss der Klimaveränderung ist ansteigend (18).

Outdoor- und Reiseaktivität

In der Reisemedizin ist FSME von Bedeutung, weil immer mehr Fälle in nicht-endemischen Gebieten (vormals Benelux, aktuell USA) auftreten (4). Mehrere gutverträgliche Impfstoffe sind zum Schutz vor Infektionen in hochendemischen Reisezielen in Europa, Russland und Asien empfohlen (19). Tourismusorte des Alpenbogens wären gut beraten, sich (pro-)aktiv mit der Zeckenthematik auseinanderzusetzen. Information über die sich verändernde FSME-Situation in Höhenlagen gehört in die Gästeinformation. Der umsichtige Gastgeber informiert vor der Anreise über existierende Risikopotenziale und präventive Schutzmassnahmen, die den ungetrübten Aktivurlaub in den Bergen unterstützen.

Alternative Darstellung des Zecken-Risikopotenzials

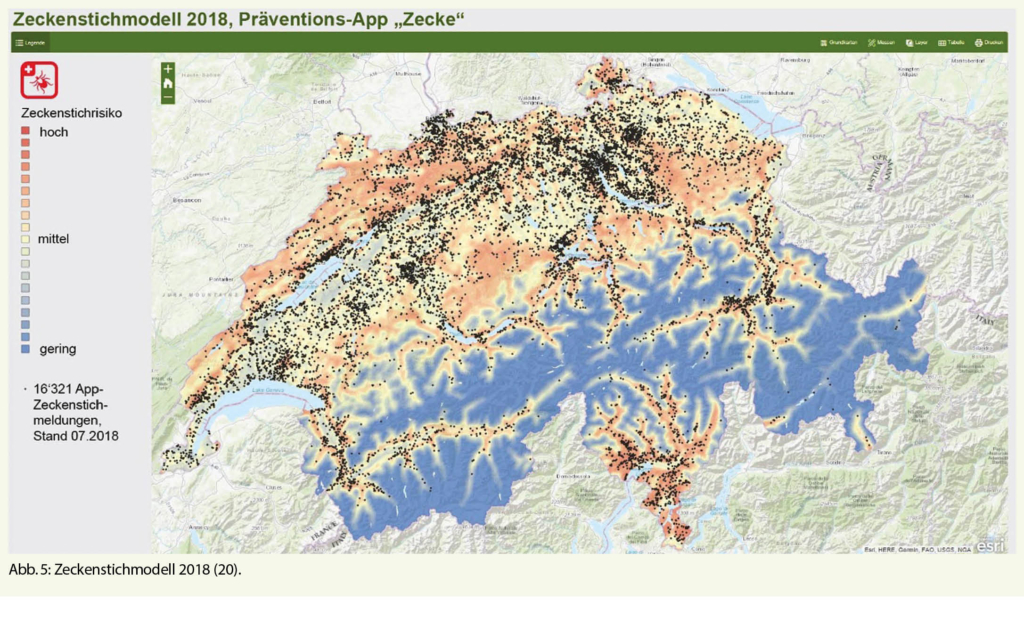

Aktuelle Information zur Verteilung von Zeckenstichen ist auf dem Geoportal des Bundes als «Zeckenstichmodell 2018» (20) publiziert. Das Modell stellt das Zeckenrisiko bei milder und feuchter Witterung im Frühsommer dar: Gebiete mit hoher (rote Zonen), mittlerer (gelbe Zonen) und kleiner Zeckenaktivität (blaue Zonen). Ob die Zecken in den dargestellten Gebieten Träger von Erregern sind, kann nicht bestimmt werden. Anonymisiert erfasste Zeckenstichdaten (s. Abb. 5, schwarze Punkte) der Präventions-App «Zecke – Tick Prevention (21)» dienen der Validierung des Modells.

Im ZHAW-Forschungsprojekt «Fighting bites with bytes» kommen diese Datenpunkte zur Anwendung, um ein dynamisches Zecken-Risikopotenzialmodell zu entwickeln (22). Erste Erkenntnisse werden im Frühsommer 2020 erwartet.

FSME-Vergleich: Österreich – Schweiz

Die Österreichische Bevölkerung ist zwischen 82% bis 90% geimpft (23). In der Schweiz liegt die FSME-Impfrate der 2-, 8- und 16-Jährigen in der Schweiz zwischen 22% und 75% (24). Der Schweizer Durchschnitt liegt bei Erwachsenen bei 32,9% (25).

Zwischen 2010 und 2017 wurden in Österreich neue FSME-Infektionen vor allem aus dem Westen (Tirol und Vorarlberg) und teilweise in Höhenlagen über 1000 m.ü.M. erfasst. In der Schweiz findet bei den klinischen Fällen die Ausweitung auch in Ost-

West-Richtung statt. Dass in der Schweiz über 1000 m.ü.M. FSME-Viren zirkulieren, ist anzunehmen. Der Nachweis ist eine Frage

der Zeit.

Umweltingenieur FH ZHAW

A&K Strategy GmbH

ZHAW Wädenswil

Grüental

8820 Wädenswil

tischhauser@ak-strategy.ch

Co-Leiterin Molekulare Analytik

Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern

Friedbühlstrasse 51

3010 Bern

Als Co-Gründer und Geschäftsleiter des ZHAW Spin-offs «A&K Strategy GmbH» ist Werner Tischhauser zusammen mit Jürg Grunder für den Betrieb und die Weiterentwicklung der vom BAG finanziell unterstützten Präventions-App «Zecke – Tick Prevention» verantwortlich. Er arbeitet im ZHAW-Projekt «Fighting bites with bytes – promoting public health with crowdsourced tick prevention» mit. Frau Dr. Ackermann hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Die Ausweitung der FSME-Risikogebiete, die mit der Revision der FSME-Impfempfehlung erfolgte, ist eine pragmatische gesundheitspolitische Umsetzung der Behörden, um auf das gestiegene FSME-Infektionsrisiko aufmerksam zu machen und mehr Menschen zur FSME-Schutzimpfung zu motivieren.

- Die effektive Verbreitung der FSME-Naturherde – das sind sehr kleinräumig definierte Räume, in denen das FSME-Virus zirkuliert – ist nicht bekannt. Nur einzelne Standorte wurden bisher stichprobenartig identifiziert und beschrieben (9).

- In FSME-Endemiegebieten der Schweiz sind rund 1% (0.5% – 5% je nach Naturherd) der Zecken infiziert und tragen das FSME-Virus in sich (26). Das Risiko, nach einem Zeckenstich eine FSME-Infektion durchzumachen, ist gering. Trotzdem ist zu bedenken, dass jährlich rund 300 Personen eine FSME-Infektion mit klinischen Symptomen durchmachen und dass jedes Jahr ein paar wenige FSME-Infektionen tödlich enden. Das könnte mit der FSME-Schutzimpfung verhindert werden.

- Die Zahlen zeigen, dass es weitere Anstrengungen braucht, damit diejenigen Personen, welche sich exponieren, Präventionsmassnahmen treffen und sich impfen lassen. Die Rolle der Ärztinnen und Ärzte als Vermittler von Grundlagenwissen ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig.

1. C. Bregnard, O. Rais, L. Gern, und M. J. Voordouw, «Increase of tick density over a 15-year period on Chaumont Mountain in Switzerland», University of Neuchâtel, Laboratory of Ecology and Evolution of Parasites, Neuchâtel, 2019.

2. G. Dobler, D. Gniel, R. Petermann, und M. Pfeffer, «Epidemiology and distribution of tick-borne encephalitis», Wien. Med. Wochenschr., Bd. 162, Nr. 11–12, S. 230-238, Juni 2012.

3. R. Ackermann-Gäumann und G. Greub, «Der informierte Arzt», Medinfo Arztverlag, 04.2019, Apr. 2019.

4. G. Dobler, W. Erber, und H.-J. Schmitt, The TBE book, Bd. 2nd Edition. 2019.

5. G. T. Stewart, «Natural Nidality of Transmissible Diseases: by Evegeny N. Pavlovsky, edited by Norman D. Levine, translated by Frederick K. Plous. University of Illinois Press, Urbana and London, 1966. Am. J. Trop. Med. Hyg., Bd. 16, Nr. 1, S. 120–121, Jan. 1967.

6. T. Krech, «Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) in der Schweiz», Institut für Medizinische Mikrobiologie des Kantons St.Gallen, Arbeit unter der Leitung von prof. Dr. u. Krech, 1980.

7. «Zecken: Neue Gefahr – Beobachter», 2011. (Online). Verfügbar unter: https://www.beobachter.ch/gesundheit/medizin-krankheit/zecken-neue-gefahr. (Zugegriffen: 25-Sep-2019).

8. BAG Bulletin, «Aktualisierung und neue Darstellung der Karte mit Impfempfehlung für Frühsommer-Meningoenzepahlitis per April 2013», 18/2013, Apr. 2013.

9. R. Ackermann-Gäumann, «Molecular epidemiology of tick-borne encephalitis viruses in Switzerland», Bern, 2010.

10. BAG, «BAG Bulletin 06/19, Revision FSME-Impfempfehlung», S. 12–14, Feb. 2019.

11. Liga für Zeckenkranke Schweiz, Sandra Werth, «Liga für Zeckenkranke Schweiz, Kontakt». (Online). Verfügbar unter: http://www.zeckenliga.ch/kontakt.html. (Zugegriffen: 04-Okt-2019).

12. G. Dobler u. a., «Gefahren der Übertragung von Krankheitserregern durch Schildzecken in Deutschland», Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, Bd. 57, Nr. 5, S. 541–548, 2014.

13. T. Krech, «TBE foci in Switzerland», Int. J. Med. Microbiol., Bd. 291, S. 30–33, Juni 2002.

14. E. N. Pavlovskij, On the natural focality of infectious and parasitic diseases, Bd. 10. Vestn. Akad. Nauk SSSR, 1939.

15. J. Hay u. a., «Biosurveillance in Central Asia: Successes and Challenges of Tick-Borne Disease Research in Kazakhstan and Kyrgyzstan», Front. Public Health, Bd. 4, Feb. 2016.

16. V. Danielová, S. Kliegrová, D. Milan, und B. Čestmír, «Influence of Climate Warming on Tick-borne Encephalitis Expansion to Higher Altitudes during the Last Decade (1997-2006) in the Highland Region (Czech Republic)», S. 8.

17. F. X. Heinz u. a., «Emergence of tick-borne encephalitis in new endemic areas in Austria: 42 years of surveillance», Eurosurveillance, Bd. 20, Nr. 13, Apr. 2015.

18. M. Daniel, V. Danielová, A. Fialová, M. Malý, B. Kříž, und P. A. Nuttall, «Increased Relative Risk of Tick-Borne Encephalitis in Warmer Weather», Front. Cell. Infect. Microbiol., Bd. 8, März 2018.

19. R. Steffen, «Tick-borne Encephalitis—Need to know for Professionals outside Endemic Areas», Dr Sulaiman Al Habib Med. J., 2019.

20. Bundesamt für Gesundheit, BAG und A&K Strategy GmbH, Werner Tischhauser, «Swiss Geoportal – Zeckenstichmodell 2018», geo.admin.ch. (Online). Verfügbar unter: https://map.geo.admin.ch. (Zugegriffen: 02-Okt-2019).

21. «Startseite Präventions-App ‹Zecke – Tick Prevention›», zecke-tique-tick.ch. .

22. «Fighting bites with bytes: Promoting public health with crowdsourced tick prevention», ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. (Online). Verfügbar unter: https://www.zhaw.ch/no_cache/de/forschung/forschungsdatenbank/projektdetail/projektid/2966/. (Zugegriffen: 02-Okt-2019).

23. «The Austrian Vaccination Paradox: Tick-borne Encephalitis Vaccination Versus Influenza Vaccination», Cent. Eur. J. Public Health, Bd. 23, Nr. 3, S. 223–226, Sep. 2015.

24. BAG, «Kantonales Durchimpfungsmonitoring Schweiz». (Online). Verfügbar unter: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/informationen-fachleute-gesundheitspersonal/durchimpfung.html. (Zugegriffen: 30-Okt-2019).

25. P. Sinniger, J. Fehr, und P. Lang, «Analysis of TBE vaccination coverage and compliance in adults in Switzerland, 2018», University of Zurich, Department of Public Health, Epidemiology, Biostatistics and Prevention Insitute, Vienna, 21st ISW-TBE Meeting, May 16-17, 2019.

26. R. Ackermann-Gäumann, «Zecken. Die Zecken in der Schweiz. Die durch Zecken übertragenen Krankheiten. Schutz vor Zecken.», Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS, Labor Spiez, Aug. 2019.

der informierte @rzt

- Vol. 10

- Ausgabe 2

- Februar 2020