WORUM GEHT ES?

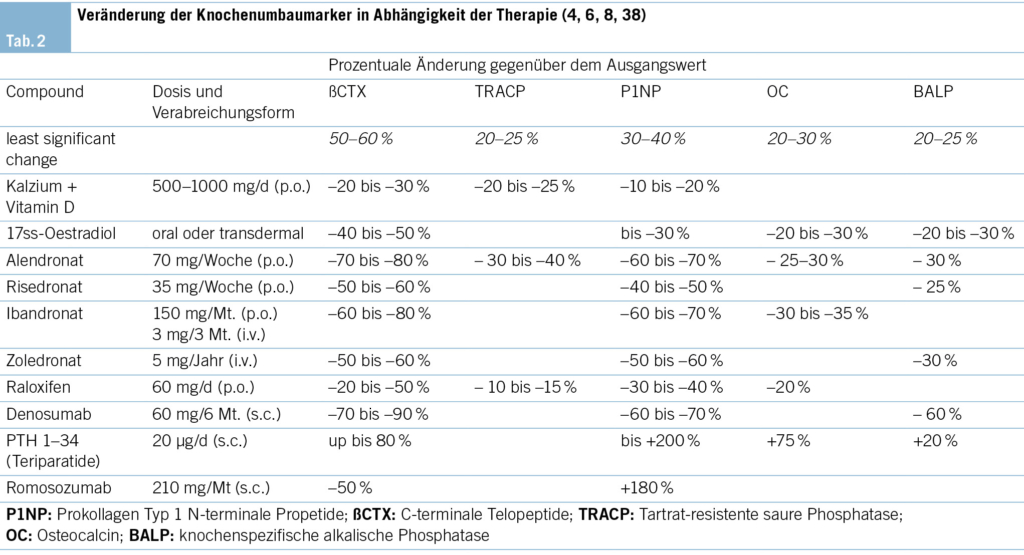

Bei Osteonekrose des Kiefers (osteonecrosis of jaw; ONJ) und atypischen Femurschaftfrakturen (AFF) handelt es sich um seltene, aber ernsthafte Erkrankungen des Knochens. Dabei besteht eine Assoziation mit bestimmten antiresorptiv wirkenden Therapien wie Amino-Bisphosphonaten wie Zoledronat, Alendronat, Ibandronat oder Risedronat (BP) sowie den Antikörpertherapien Denosumab (DMAb) oder Romosozumab (ROMO).

Was sind die Definitionen von ONJ und AFF?

Für eine medikationsbezogene ONJ müssen 3 Voraussetzungen bestehen, welche sich aus der Anamnese und dem enoralen Befund ergeben (1):

• Acht Wochen oder länger sicht- oder sondierbarer Knochen enoral oder maxillofazial.

• Aktuelle oder vorausgegangene antiresorptive Therapie (allein bzw. in Kombination mit Immunmodulatoren oder antiangiogenen Medikamenten).

• Keine Strahlentherapie oder metastatische Erkrankung im Bereich des Kiefers.

Die Kriterien für das Vorliegen einer AFF sind eher radiologisch deskriptiv. Dabei müssen neben der diaphysären Femurfraktur (unterhalb des Trochanter minor bis suprakondylär) noch 4 der folgenden 5 Hauptmerkmale erfüllt sein (2):

• Die Frakturlinie beginnt am lateralen Kortex und ist grösstenteils quer verlaufend oder nur kurz schräg.

• Komplette Frakturen erstrecken sich radiologisch über den lateral und medialen Kortex und können mit einer medialen Spitze verbunden sein; unvollständige Frakturen betreffen nur die laterale Kortikalis.

• An der Frakturstelle liegt eine lokalisierte periostale oder endostale Auftreibung der lateralen Kortikalis vor.

• Atraumatisches oder nur gering traumatisches Auftreten.

• Die Fraktur ist nicht multifragmentär.

Was sind die Folgen von ONJ und AFF?

Direkte Folgen von ONJ oder AFF reichen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Diagnose und dem Einleiten protektiver Massnahmen von asymptomatischen Ereignissen bis zu schmerzhaften Infekten oder Frakturen, welche mit chirurgischen Eingriffen und einem langwierigen Heilungsverlauf einhergehen können. Diese Folgen treffen für beide Entitäten gleichermassen zu. Regionspezifisch sind Zahnverlust bzw. die funktionelle Einbusse der betroffenen unteren Extremität (1, 2).

Indirekte Folgen von ONJ oder AFF können ebenfalls schwerwiegend sein, weil Osteoporose-Patient/-innen das Risiko-Nutzen-Verhältnis einer antiresorptiv wirkenden Therapie falsch einschätzen und eine entsprechende Behandlung ablehnen oder vorzeitig abbrechen. Das heisst, dass ein hohes oder sogar sehr hohes Frakturrisiko unbehandelt bleibt bzw. sich wegen des progredienten Knochenmineralverlusts in der zweiten Lebenshälfte noch weiter verschlechtert.

Was sind Zeichen oder Symptome für ONJ und AFF?

Eine ONJ zeigt sich als ausbleibende Abheilung einer enoralen Läsion (oft nach Zahnextraktion), mandibulär häufiger als maxillar mit offen sichtbarem Knochen oder einer unspezifischen Schwellung (1). Schmerzen stehen initial nicht immer im Vordergrund, weshalb Betroffene nicht umgehend eine zahnärztliche Beurteilung suchen.

Einer AFF gehen oftmals Wochen mit wechselhaften Warnzeichen voraus, sogenannte Prodromi. Diese werden als dumpf-drückende oder stechende Schmerzen in Leiste oder im Oberschenkel beschrieben. Oft treten AFF beidseitig auf, weshalb bei Verdacht auf AFF die Gegenseite auch untersucht werden sollte (2).

Was ist die Pathophysiologie von ONJ und AFF?

Die Pathophysiologie beider Ereignisse ist nicht im Detail verstanden, beinhaltet aber wahrscheinlich multifaktorielle Prozesse.

Für ONJ stehen enorale, zu einer Mukosaläsion führende Umstände (rezente Extraktion oder andere kieferchirurgische Eingriffe, Prothesendruckstelle) im Vordergrund, daneben sind chronische Entzündungen, verlängerte Wundheilung, antiangiogene Effekte und veränderter Knochenumbau zu nennen. Es sind Genmutationen beschrieben, welche für eine ONJ prädisponieren (1).

AFF können als Insuffizienzfrakturen verstanden werden, welche typischerweise mit der Langzeitanwendung antiresorptiver Therapie assoziiert sind. Daneben spielt die Knochengeometrie eine Rolle, welche zum Teil auch ethnizitätsspezifische Unterschiede in der Inzidenz erklärt: Patient/-innen mit asiatischer Abstammung sind häufiger betroffen. Ausserdem spielen veränderte Materialeigenschaften des Knochens unter antiresorptiver Therapie, insbesondere Kumulation feinster Risse im Knochen (micro-cracks) und das Unvermögen, diese adäquat zu reparieren, eine entscheidende Rolle (3, 4). Ausserdem konnten auch hier prädisponierende Genmutationen identifiziert werden (5, 6).

Was sind die Gemeinsamkeiten dieser Entitäten?

Erst mit dem breiten Einsatz von BP in den 2000er-Jahren sind beide Entitäten, ONJ 2003/2004 bzw. AFF 2005 (7, 8), in Erscheinung getreten. Bei völlig unterschiedlichem Wirkmechanismus haben BP, DMAb und ROMO den antiresorptiven Effekt auf den Knochen gemeinsam. Neben pathophysiologischen Gemeinsamkeiten können sowohl ONJ als auch AFF als seltene unerwünschte Ereignisse des Knochenumbaus verstanden werden, welche dosis- bzw. frequenzabhängig mit antiresorptiv wirkendender Therapie assoziiert sind. Bei beiden Entitäten scheinen Regenerationsprozesse beeinträchtigt.

Wie häufig sind ONJ und AFF?

ONJ und AFF sind so seltene unerwünschte Ereignisse, dass sie in randomisiert kontrollierten Studien nur sehr eingeschränkt beurteilt werden können. Die Inzidenz von ONJ bei Patient/-innen mit Osteoporose unter BP wird mit 1 pro 10 000 bis 100 000 Patientenjahren angegeben, diejenige für AFF noch darunter (9).

Wie häufig bzw. eben selten ONJ oder AFF bei Patient/-innen mit Osteoporose in der Schweiz auftreten, konnten Everts-Graber und Kolleg/-innen mit Beobachtungsdaten aus dem Register der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie zeigen: 17 bzw. 4 bestätigte Fälle mit ONJ bzw. AFF unter antiresorptiver Therapie bei 9956 Patient/-innen innerhalb von knapp 5 Jahren (10, 11). Beide unerwünschte Ereignisse waren dabei unter DMAb häufiger, wobei viele dieser Betroffenen unter DMAb bereits zuvor BP erhalten haben, sodass ein kumulativer Effekt nicht ausgeschlossen werden kann. Allerdings zeigen auch Beobachtungsdaten bei Patientinnen mit ossär metastasiertem Mammakarzinom eine höhere Inzidenz von ONJ unter DMAb oder DMAb nach BP im Vergleich zu solchen, die ausschliesslich BP erhalten haben (12). Patient/-innen mit maligner Knochenerkrankung, welche BP oder DMAb häufiger und/oder höher dosiert erhalten, haben ein mindestens 10-fach höheres Risiko für ONJ als Patient/-innen mit Osteoporose (1).

Was sind die Risikofaktoren für ONJ oder AFF?

Die Anwendung antiresorptiver oder antiangiogener Medikamente ist mit ONJ assoziiert, insbesondere Tyrosinkinase-Inhibitoren, wie z. B. Sunitinib, der monoklonale Antikörper Bevacizumab, mTOR-Inhibitoren, wie z. B. Everolimus, Radiopharmazeutika wie Radium-223 und Immunsuppressiva (Methotrexat und Glucocorticoide) (13, 14). Weiter ist eine langjährige antiresorptive Therapiedauer mit einem erhöhten Risiko für ONJ assoziiert.

Zahnärztliche Eingriffe, insbesondere Zahnextraktionen und Operationen, bei denen der Kieferknochen freigelegt wird, können das Risiko einer ONJ erhöhen; vor allem bei geriatrischen Patient/-innen können Prothesendruckstellen zur ONJ führen. Weiter erhöhen bestimmte Erkrankungen wie Malignome, chronische Nierenerkrankungen und Diabetes mellitus das ONJ-Risiko. Ausserdem können lokale Entzündungen und Infektionen enoral sowie Rauchen oder eine schlechte Mundhygiene das Risiko negativ beeinflussen.

Die Dauer der Anwendung von BP (oder anderen Antiresorptiva) zeigt in verschiedenen Kohorten ein ansteigendes Risiko für AFF, welches nach Absetzen relativ rasch absinkt. Im Vergleich zu einer Anwendung von BP von weniger als einem Jahr war die Anwendung über 5 bis 7 Jahre mit einem 7-fachen Anstieg von AFF verbunden (15). Ausserdem ist die Therapie mit Glukokortikoiden und Protonenpumpeninhibitoren mit einem erhöhten Risiko für AFF assoziiert (16).

Patient/-innen asiatischer Abstammung sind häufiger von AFF betroffen. In einer grosssen Fall-Kontroll-Studie aus Südkorea konnten neben Osteopenie/Osteoporose weitere unabhängige Risikofaktoren für AFF wie rheumatoide Arthritis, erhöhte anteriore und laterale Kurvaturen des Femurs und eine dickere laterale Femurkortikalis auf Schaftniveau identifiziert werden (17).

In einer rezent publizierten, niederländischen Kohortenstudie konnte ein Zusammenhang zwischen AFF und monogenen Knochenerkrankungen, insbesondere Osteogenesis imperfecta und Hypophosphatasie, gezeigt werden. Daher könnte eine humangenetische Abklärung nach AFF bei familiärer Häufung von Frakturen künftig an Bedeutung gewinnen (18).

Gibt es ONJ oder AFF auch ohne antiresorptive Therapien?

Ja, sowohl ONJ als auch AFF können ohne antiresorptive oder andere Therapien auftreten.

In einer grossen dänischen Kohortenstudie (n = 4973) hatte fast ein Drittel der Personen mit AFF keine BP oder andere Antiresorptiva (13).

Gibt es auch bestimmte Gruppen von Patient/-innen, welche weniger von ONJ oder AFF betroffen sind?

Ja, bislang sind weder ONJ noch AFF bei Kindern mit schwerer Osteogenesis imperfecta trotz jahrelanger intravenöser Bisphosphonattherapie beobachtet worden. Dies weder in Fallbeschreibungen noch in Kohorten (19).

ONJ und AFF – warum ist eine adäquate Information so wichtig?

Es kommt zu einem Vertrauensverlust zwischen osteologisch behandelnder Fachperson und Patient/-in, wenn Patient/-innen bei Therapiebeginn unzureichend oder im Fall von ONJ von Dritten (persönliches Umfeld, Zahnärzt/-in, pseudoneutrale Quellen im Internet oder Ähnliches) einseitig informiert werden. Zweifel sind schnell gesät, aber mühsam ins rechte Licht zu rücken.

Ein solcher Vertrauensverlust kann nicht nur dazu führen, dass Betroffene mit hohem oder sehr hohem Frakturrisiko nicht behandelt werden. Schlimmer noch kann ein unkontrollierter Unterbruch einer mehrjährigen DMAb-Therapie wegen des Rebound-Phänomens das vertebrale Frakturrisiko in wenigen Monaten massiv erhöhen.

AFF sollte vor allem bei Kontrollen von Patient/-innen unter langjähriger antiresorptiver Therapie, d. h. mehr als 3 Jahren, angesprochen werden, damit Patient/-innen die Prodromi kennen und so AFF im frühen Stadium, also idealerweise vor kompletter Fraktur, erkannt und therapiert werden können.

Daher muss bei Therapiebeginn adäquat informiert werden, auch wenn das tatsächliche Risiko zur Entwicklung von ONJ oder AFF nur sehr gering ist.

Warum führt ONJ dazu, dass Patient/-innen eine hochpotente antiresorptive Therapie ablehnen?

Viele von Osteoporose Betroffene unterschätzen, wie hoch ihr Risiko ist, Frakturen zu erleiden bzw. welche Folgen Frakturen, insbesondere Wirbelkörperfrakturen, für den Alltag beinhalten. Klinische Wirbelkörperfrakturen erhöhen Morbidität und Mortalität (20). Daher sollte zunächst das individuelle Frakturrisiko und mögliche Implikationen durch Frakturen hinreichend betont werden.

Selbst Patient/-innen, die bereits Frakturen erlitten haben, unterschätzen ihr Risiko für weitere Frakturen, weil die Situation, die zur Fraktur geführt hat, überbewertet wird, anstatt die Anfälligkeit für Frakturen zu akzeptieren. Betroffene empfinden eine prävalente Fraktur eher als «bad luck» als ein Zeichen für «bad bones».

Wie können ONJ und AFF für Patient/-innen mit Osteoporose kommuniziert werden?

Osteoporose ist per se nicht heilbar, sondern nur stabilisierend beeinflussbar. Es erscheint paradox, dass eine Therapie, die darauf abzielt, den Knochen zu stärken und Frakturen zu verhindern, diesen auch schaden kann.

Bei der Therapie der Osteoporose hat das antiresorptive Wirkprinzip eine Schlüsselfunktion. Vereinfacht kann dargelegt werden, dass zum einen der postmenopausal hohe Knochenumbau auf das prämenopausale Niveau stabilisiert werden kann. Bei hohem Frakturrisiko kann so ein progredienter Knochenmineralverlust verhindert werden. Zum anderen kann nach osteoanaboler Therapie bei schwerer Osteoporose der neu gebildete Knochen mit einer antiresorptiven Therapie konsolidiert werden. BP, DMAb oder ROMO sind sehr potent, durch Anwendung dieser Wirkstoffe kann der progrediente Knochenmineralverlust nach dem 50. Lebensjahr und damit nahezu 50 % aller Osteoporose-verursachten Frakturen verhindert werden. In Anbetracht dieser Tatsache ist es einfacher zu akzeptieren, dass diese Medikationen unter bestimmten Umständen die Regenerationsfähigkeit («Selbstheilungskräfte») des Knochens stören können, was sich in seltenen Fällen als ONJ oder AFF äussert. Obwohl diese Entitäten seit Jahrzehnten bekannt sind, wird das Nutzen-Risiko-Verhältnis nach wie vor als sehr günstig eingestuft. Daher gelten die Wirkstoffe weiterhin als Therapien der ersten Wahl.

Bezogen auf den Einzelfall kann betont werden, dass regelmässige zahnärztliche Kontrollen, Verzicht auf Noxen, Fehlen von Glukokortikoiden, Diabetes mellitus in der Anamnese etc. das individuelle Risiko für ONJ oder AFF zu minimieren helfen.

Ausserdem ist bei vielen Patient/-innen mit Osteoporose das Therapiekonzept sequenziell, also mit Intervallen ohne Therapie. Nach BP-Therapie handelt es sich wegen des bis zu jahrelangen Residualeffektes eher um eine Verlängerung des Therapieintervalls als um einen echten Therapieunterbruch. Damit wird zumindest dem Risikofaktor «Therapiedauer > 3 Jahre» für die Entwicklung von ONJ oder AFF entgegnet. Wie hilfreich der prolongierte Therapieintervall sein kann, wurde in einer randomisierten Placebo-kontrollierten Studie bei postmenopausalen Frauen mit Osteopenie gezeigt, welche Zoledronat 5 mg nur alle 18 Monate intravenös erhielten. Es wurden keine Fälle von ONJ oder AFF beobachtet, weder über 6 Jahre unter Therapie noch während 4 Jahren Follow-up (21).

Vorteile und Risiken sollten offen besprochen und den Patient/-innen auch ausreichend Zeit zur Entscheidung gewährt werden. Allenfalls ist ein zusätzlicher Besprechungstermin hilfreich, auch um die Möglichkeit zur zahnärztlichen Kontrolle einzuräumen. Falls dennoch zunächst auf eine antiresorptive Therapie verzichtet wird, können Behandlungsziele mithilfe der Entwicklung von den Surrogatparametern, der Knochenmineraldichte oder weniger standardisiert laborchemischen Parameter des Knochenumbaus vereinbart werden, um eine antiresorptive Therapie später doch aufzunehmen.

Anders als Patient/-innen mit maligner Knochenerkrankung müssen Patient/-innen mit Osteoporose vor Beginn mit antiresorptiver Therapie nicht zwingend zur Zahnärzt/-in. Nichtsdestotrotz sollten alle Menschen nach dem 50. Lebensjahr regelmässig in zahnärztliche Kontrolle. Problematisch sind Patient/-innen ohne solche Kontrollen, oft gepaart mit schlechter Mundhygiene inklusive Nikotin- und hohem Alkoholkonsum.

Wenn Bedarf zur zahnärztlichen Rücksprache anzunehmen ist, empfiehlt sich, die Hauszahnärzt/-in z. B. mittels Berichtskopie über die allgemeine osteologische Situation inklusive Therapiekonzept in Kenntnis zu setzen. Primär soll der Beginn einer Osteoporosetherapie wegen der niedrigen ONJ-Ereignisrate durch die zahnärztliche Prophylaxe aber nicht hinausgezögert werden (22).

Die häufigste Frage, nämlich welche Vorsichtsmassnahmen zu treffen sind, wenn unter den oben genannten antiresorptiv wirkenden Therapien ein Zahn extrahiert werden muss, kann auf die S3-Leitlinie 007/091: Antiresorptiva-assoziierte Kiefernekrosen (AR-ONJ) unter Koordination von Prof. K. A. Grötz verwiesen werden (22): Dort sind ausführlich die erforderlichen Kautelen bei operativen Eingriffen und Zahnentfernungen bei Patient/-innen unter und nach einer antiresorptiven Therapie beschrieben, welche vor allem den primären Wundverschluss ins Zentrum setzen, um eine möglichst rasche Abheilung der enoralen Läsion zu erzielen.

Sind bei Osteoporose-Patient/-innen unter BP, DMAb oder ROMO elektive, ossäre Eingriffe wie das Einbringen von Zahnimplantaten möglich?

Ja, per se können Osteoporose-Patient/-innen unter Therapie nach den gleichen Kriterien wie Patient/-innen ohne Osteoporosetherapie versorgt werden, entsprechend der S3-Leitlinie Zahnimplantate bei medikamentöser Behandlung mit Knochenantiresorptiva (inkl. Bisphosphonate) (23). In der klinischen Praxis schrecken dennoch sowohl Patient/-innen unter Therapie als auch behandelnde Zahnärzt/-innen vor diesem elektiven Eingriff zurück. Im Zweifelsfall kann dann eine second opinion in spezialisierten Zentren hilfreich sein.

Allgemein wird die Rolle eines gut funktionierten Kauapparates für eine ausgewogene Makronährstoffzufuhr zur Prävention der Sarkopenie, welche bei chronischen Erkrankungen oder prinzipiell mit dem Älterwerden droht und bei Osteoporose-Patient/-innen das Frakturrisiko unabhängig erhöhen kann, unterschätzt. Bei Zahnverlust ist die bestmögliche Wiederherstellung der Kaufunktion durch Zahnimplantate eine wichtige Investition.

Leiter Osteologie

Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin und Metabolismus (UDEM) Inselspital, Universitätsspital Bern

Julie-von-Jenner-Haus

Freiburgstrasse 15

CH-3010 Bern

albrecht.popp@insel.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. Ruggiero SL, Dodson TB, Aghaloo T, Carlson ER, Ward BB, Kademani D. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons‘ Position Paper on Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws-2022 Update. J Oral Maxillofac Surg. 2022;80(5):920-43. Epub 2022/03/19. doi: 10.1016/j.joms.2022.02.008. PubMed PMID: 35300956.

2. Shane E, Burr D, Abrahamsen B, Adler RA, Brown TD, Cheung AM, et al. Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures: second report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res. 2014;29(1):1-23. Epub 2013/05/29. doi: 10.1002/jbmr.1998. PubMed PMID: 23712442.

3. Donnelly E, Meredith DS, Nguyen JT, Gladnick BP, Rebolledo BJ, Shaffer AD, et al. Reduced cortical bone compositional heterogeneity with bisphosphonate treatment in postmenopausal women with intertrochanteric and subtrochanteric fractures. J Bone Miner Res. 2012;27(3):672-8. Epub 2011/11/11. doi: 10.1002/jbmr.560. PubMed PMID: 22072397; PubMed Central PMCID: PMCPMC4404705.

4. Donnelly E, Saleh A, Unnanuntana A, Lane JM. Atypical femoral fractures: epidemiology, etiology, and patient management. Curr Opin Support Palliat Care. 2012;6(3):348-54. Epub 2012/05/31. doi: 10.1097/SPC.0b013e3283552d7d. PubMed PMID: 22643705; PubMed Central PMCID: PMCPMC4556525.

5. Funck-Brentano T, Ostertag A, Debiais F, Fardellone P, Collet C, Mornet E, et al. Identification of a p.Arg708Gln variant in COL1A2 in atypical femoral fractures. Joint Bone Spine. 2017;84(6):715-8. Epub 2016/12/27. doi: 10.1016/j.jbspin.2016.11.014. PubMed PMID: 28017821.

6. Van de Laarschot DM, Zillikens MC. Atypical femur fracture in an adolescent boy treated with bisphosphonates for X-linked osteoporosis based on PLS3 mutation. Bone. 2016;91:148-51. Epub 2016/08/02. doi: 10.1016/j.bone.2016.07.022. PubMed PMID: 27477003.

7. Ruggiero SL, Mehrotra B, Rosenberg TJ, Engroff SL. Osteonecrosis of the jaws associated with the use of bisphosphonates: a review of 63 cases. J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(5):527-34. Epub 2004/05/04. doi: 10.1016/j.joms.2004.02.004. PubMed PMID: 15122554.

8. Odvina CV, Zerwekh JE, Rao DS, Maalouf N, Gottschalk FA, Pak CY. Severely suppressed bone turnover: a potential complication of alendronate therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90(3):1294-301. Epub 2004/12/16. doi: 10.1210/jc.2004-0952. PubMed PMID: 15598694.

9. Larsen MS, Schmal H. The enigma of atypical femoral fractures: A summary of current knowledge. EFORT Open Rev. 2018;3(9):494-500. Epub 2018/10/12. doi: 10.1302/2058-5241.3.170070. PubMed PMID: 30305933; PubMed Central PMCID: PMCPMC6174857.

10. Everts-Graber J, Lehmann D, Burkard JP, Schaller B, Gahl B, Hauselmann H, et al. Risk of Osteonecrosis of the Jaw Under Denosumab Compared to Bisphosphonates in Patients With Osteoporosis. J Bone Miner Res. 2022;37(2):340-8. Epub 2021/11/18. doi: 10.1002/jbmr.4472. PubMed PMID: 34787342.

11. Everts-Graber J, Bonel H, Lehmann D, Gahl B, Hauselmann H, Studer U, et al. Incidence of Atypical Femoral Fractures in Patients on Osteoporosis Therapy-A Registry-Based Cohort Study. JBMR Plus. 2022;6(10):e10681. Epub 2022/10/18. doi: 10.1002/jbm4.10681. PubMed PMID: 36248270; PubMed Central PMCID: PMCPMC9549725.

12. Brunner C, Arvandi M, Marth C, Egle D, Baumgart F, Emmelheinz M, et al. Incidence of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in Patients With Breast Cancer During a 20-Year Follow-Up: A Population-Based Multicenter Retrospective Study. J Clin Oncol. 2024:JCO2400171. Epub 2024/08/20. doi: 10.1200/JCO.24.00171. PubMed PMID: 39163561.

13. Antonuzzo L, Lunghi A, Petreni P, Brugia M, Laffi A, Giommoni E, et al. Osteonecrosis of the Jaw and Angiogenesis inhibitors: A Revival of a Rare but Serous Side Effect. Curr Med Chem. 2017;24(28):3068-76. Epub 2017/05/13. doi: 10.2174/0929867324666170511113811. PubMed PMID: 28494743.

14. Zhang X, Hamadeh IS, Song S, Katz J, Moreb JS, Langaee TY, et al. Osteonecrosis of the Jaw in the United States Food and Drug Administration‘s Adverse Event Reporting System (FAERS). J Bone Miner Res. 2016;31(2):336-40. Epub 2015/08/20. doi: 10.1002/jbmr.2693. PubMed PMID: 26288087.

15. Bauer DC, Black DM, Dell R, Fan B, Smith CD, Ernst MT, et al. Bisphosphonate Use and Risk of Atypical Femoral Fractures: A Danish Case-Cohort Study With Blinded Radiographic Review. J Clin Endocrinol Metab. 2024;109(11):e2141-e50. Epub 2024/01/11. doi: 10.1210/clinem/dgae023. PubMed PMID: 38198798; PubMed Central PMCID: PMCPMC11479699.

16. Giusti A, Hamdy NA, Papapoulos SE. Atypical fractures of the femur and bisphosphonate therapy: A systematic review of case/case series studies. Bone. 2010;47(2):169-80. Epub 2010/05/25. doi: 10.1016/j.bone.2010.05.019. PubMed PMID: 20493982.

17. Lim SJ, Yeo I, Yoon PW, Yoo JJ, Rhyu KH, Han SB, et al. Incidence, risk factors, and fracture healing of atypical femoral fractures: a multicenter case-control study. Osteoporos Int. 2018;29(11):2427-35. Epub 2018/07/25. doi: 10.1007/s00198-018-4640-4. PubMed PMID: 30039251.

18. Zhou W, van Rooij JG, van de Laarschot DM, Zervou Z, Bruggenwirth H, Appelman-Dijkstra NM, et al. Prevalence of Monogenic Bone Disorders in a Dutch Cohort of Atypical Femur Fracture Patients. J Bone Miner Res. 2023;38(6):896-906. Epub 2023/04/20. doi: 10.1002/jbmr.4801. PubMed PMID: 37076969; PubMed Central PMCID: PMCPMC10946469.

19. Nasomyont N, Hornung LN, Gordon CM, Wasserman H. Outcomes following intravenous bisphosphonate infusion in pediatric patients: A 7-year retrospective chart review. Bone. 2019;121:60-7. Epub 2019/01/08. doi: 10.1016/j.bone.2019.01.003. PubMed PMID: 30616029.

20. Cauley JA, Thompson DE, Ensrud KC, Scott JC, Black D. Risk of mortality following clinical fractures. Osteoporos Int. 2000;11(7):556-61. Epub 2000/11/09. doi: 10.1007/s001980070075. PubMed PMID: 11069188.

21. Reid IR, Horne AM, Mihov B, Bava U, Stewart A, Gamble GD. Duration of fracture prevention after zoledronate treatment in women with osteopenia: observational follow-up of a 6-year randomised controlled trial to 10 years. Lancet Diabetes Endocrinol. 2024;12(4):247-56. Epub 2024/03/08. doi: 10.1016/S2213-8587(24)00003-2. PubMed PMID: 38452783.

22. https://register.awmf.org: S3-Leitlinie Antiresorptiva-assoziierte Kiefernekrose (AR-ONJ); Registernummer 007 – 091

23. https://register.awmf.org: S3-Leitlinie Zahnimplantate bei medikamentöser Behandlung mit Knochenantiresorptiva (inkl. Bisphosphonate); Registernummer 083 – 026