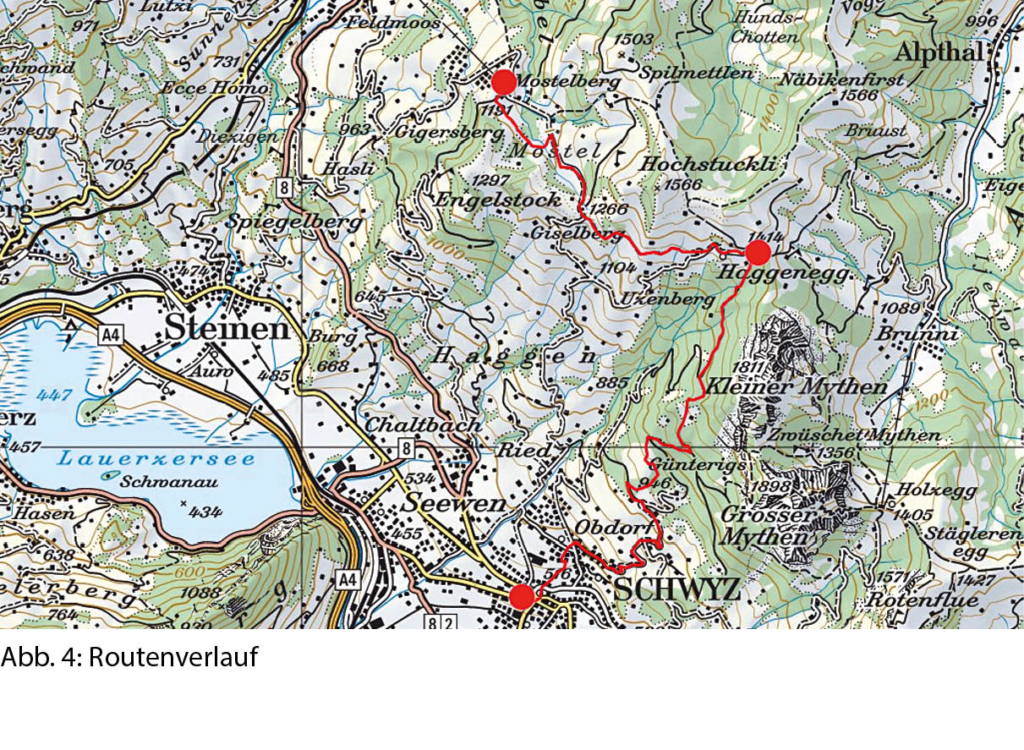

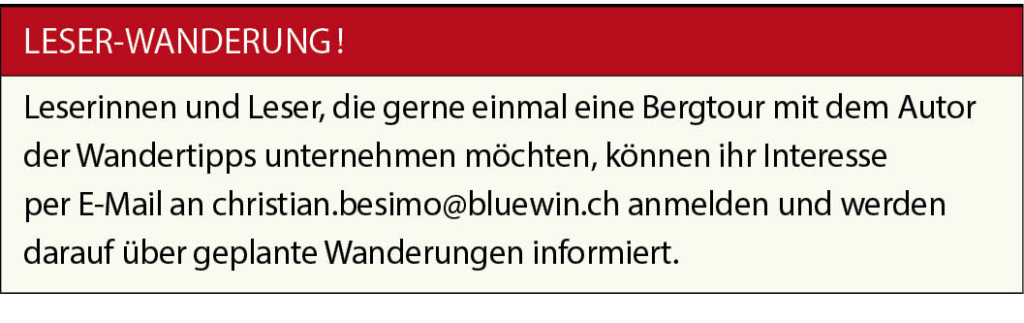

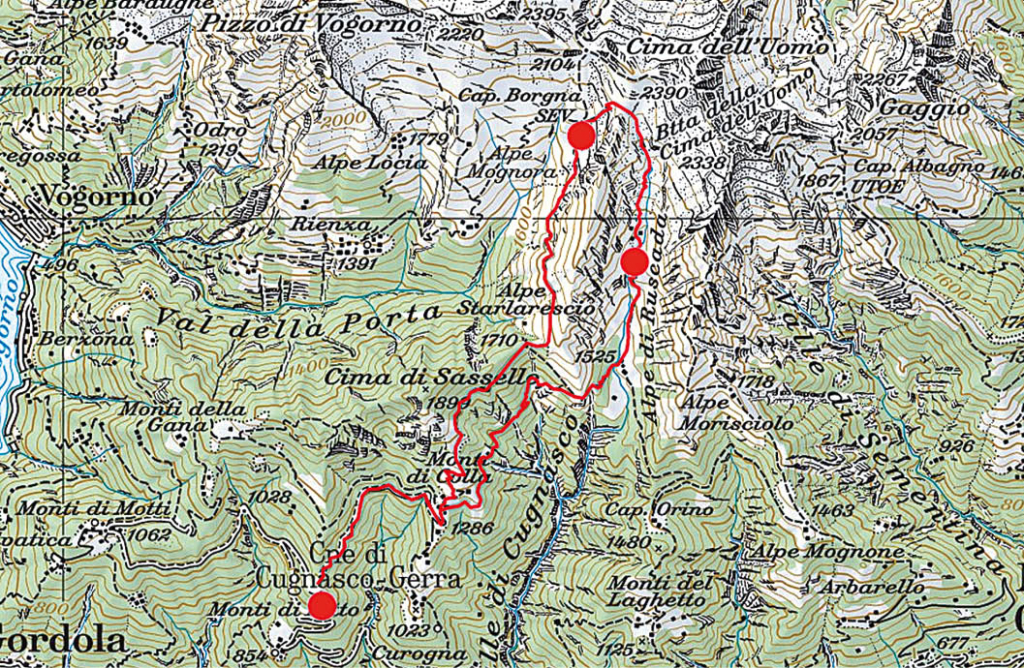

Heute wählen wir das Tageslicht und die Luftseilbahn von Sattel auf den Mostelberg, weil dieser Aufstieg wenig bietet. Bei der Bergstation wenden wir uns gegen Südosten Richtung Herrenboden. Wir durchwandern ein Feuchtgebiet, in dem im Frühjahr ungezählte Orchideen blühen. Im Herrenboden lädt das gleichnamige Gasthaus die bereits Durstigen zu einer Stärkung ein. Bis zur Mostelegg im Süden folgen wir dem Natursträsschen. Auf diesem Übergang öffnet sich der weite Blick auf den Talkessel Schwyz bis hin zum Vierwaldstätter See zwischen dem Rigimassiv und Niederbauen, Oberbauenstock sowie Uri Rotstock (Abb. 1).

Hier zweigt gegen Osten auch der Fussweg zur Haggenegg ab, die den Südhang des Hochstuckli quert. Neben dem Gasthaus steht noch die frisch renovierte Kapelle am Pilgerweg, zu Beginn des stotzigen Abstiegs nach Schwyz. Wir folgen diesem nur ein kurzes Stück, bevor wir in südlicher Richtung zum Stockwald und zur Lichtung von Schwändi auf der Westseite des Kleinen Mythen queren (Abb. 2 und 3). Das Quellgebiet des Nietenbachs unterhalb des Haggen liegt in einem nie zur Ruhe kommenden Rutschgebiet mit Verwerfungen und sumpfigen Tümpeln. Es fällt nicht schwer sich vorzustellen, dass dieser Abstieg dem um sein Gepäck besorgten Goethe kaum gefallen hat, bei Regen sowie ausgerüstet mit Schuhwerk und Kleidern, die alles andere als wetter- und trittfest waren.

Unser bequemerer Weg, den wohl auch Goethe vorgezogen hätte, verlässt die Lichtung von Schwändi an ihrer Südwestecke. Er windet sich, gut mit Bruchsteinmauern befestigt, aber kaum begangen in wenigen Kehren durch den Brändliwald zum Bauernhof von Dietental hinunter. Wir meiden dabei das in der ersten Kehre abgehende Forststrässchen, das in den weiter südlich gelegenen Mythenwald am Fuss des Grossen Mythen hinüberquert. Ab Waldrand führt eine asphaltierte Fahrstrasse über das steil am Hang liegende Quartier Loo nach Schwyz hinunter. Bei gemähten Wiesen sind viele kreative Abkürzungen möglich, die wir gerne jedem Einzelnen überlassen.

Am oberen Dorfrand zwischen dem Hinterdorf und der Mangelegg wenden wir uns durch das Einfamlienhausquartier Richtung der Kirche St. Martin von Schwyz und gelangen so zu den Herrenhäusern im Feldli unweit der noch herrschaftlicheren Ital Reding Hofstatt. Diese Herrenhäuser sind beredte historische Zeugen des Reisläuferwesens, an dem Schwyzer Offiziere in fremden Diensten gut verdient haben. Sie verdingten die auf den Höfen überzähligen Männer an die verschiedensten Herrscherhäuser Europas, sodass es nicht selten vorkam, dass sich auf den zahlreichen Schlachtfeldern Vater und Sohn oder Brüder gegenüber standen. Die zu Wohlstand und lokaler Macht gelangten Schwyzer Offiziere stellten auch, neben den anderen Ständen der alten Eidgenossenschaft die Landvögte im Tessin, die nicht nur über die strategisch wichtigen Passwege zu wachen hatten, sondern sich an dem mausarmen Landstrich zusätzlich bereicherten – ein Thema, das man noch heute im Flecken Schwyz besser nicht anspricht. Erst im Rahmen der napoleonischen Kriege vermochte sich das Tessin vom Joch der fremden Herren von jenseits des Gotthards zu befreien.

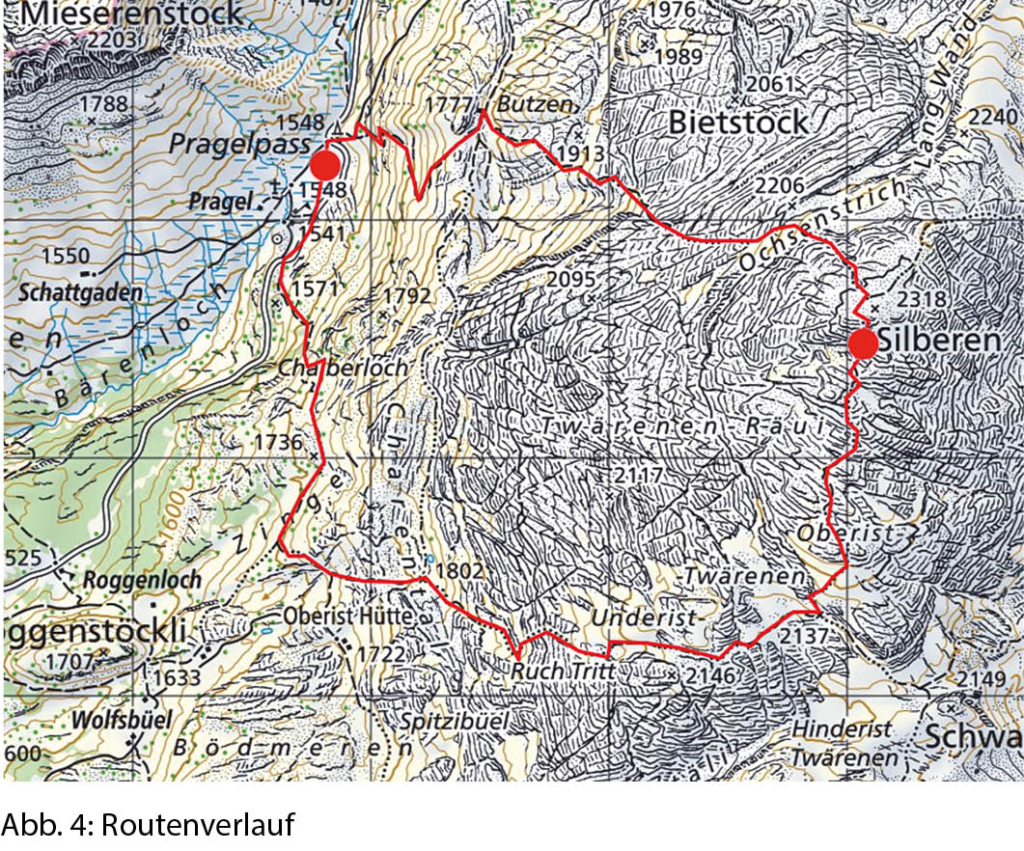

Unterhalb der Dorfkirche liegt der leider nicht verkehrsfreie Hauptplatz von Schwyz mit dem schmucken Rathaus, auf dessen Westfassade die Schlacht von Morgarten in kräftiger Bildersprache dargestellt ist. Platz und Kirche werden überragt vom mächtigen Klotz des Grossen Mythen, dem Meinrad Inglin in seinem Roman ,Die Welt in Ingoldau‘ den Namen Rothorn gegeben hat. Wer dem Wesen dieses Ortes näher kommen möchte, dem sei dieses Werk bestens zur Lektüre empfohlen. Es hat Inglin seines treffenden Inhalts wegen nicht nur Freunde eingebracht. Westlich des Hauptplatzes liegt der Busbahnhof, wo die Linie 7 nach Sattel abgeht (Abb. 4)

Riedstrasse 9

6430 Schwyz

christian.besimo@bluewin.ch