In der Schweiz lebt eine hohe Zahl von Erwachsenen mit psychischen Problemen. Ein erheblicher Teil hat Kinder, die von ihnen betreut werden. Die Kinder psychisch kranker Eltern sind eine Risikogruppe für Entwicklungsbeeinträchtigungen und psychische Störungen. Um Familien mit psychisch belasteten Elternteilen wirksam helfen zu können, braucht es Fachpersonen, die um die Belastungen und Bedürfnisse wissen, diese adäquat adressieren und den Betroffenen weitere Unterstützungsangebote zugänglich machen.

Je nach Studie wird davon ausgegangen, dass zwischen 30% und 75% der psychisch erkrankten Personen Kinder haben (1). Psychisch kranke Elternteile erleben ihre Elternschaft häufig als ambivalent und den familiären Alltag als überfordernd (2). Zunehmend gibt es Befunde, die starke Wechselwirkungsprozesse zwischen erwachsener und kindlicher Psychopathologie bestätigen (3). Dabei wird Elternschaft auch als Resilienzfaktor für psychisch kranke Eltern (u.a. geringere Suizidrate) sowie als Motivation für deren psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung (4) betrachtet. Die Belastung durch die Elternschaft steht aber bei den meisten psychisch kranken Eltern im Vordergrund. So zeigen Studien, dass das Erleben mangelnder Selbstwirksamkeit bzw. elterlicher Hilflosigkeit psychische Erkrankungen bei den Eltern mit-auslösen oder verstärken können (5). Zusätzlich können kindliche Verhaltensweisen vorhandene elterliche Traumata «triggern» und in Form von co-traumatischen Zirkeln hochschaukeln (6), was zu einer Verschlechterung des psychischen Zustandes des Erwachsenen führen kann.

Situation der Kinder

In der Schweiz wird – in Anlehnung an die statistischen Erhebungen in Deutschland – davon ausgegangen, dass ca. 20% der Kinder mit psychisch belasteten oder erkrankten Eltern aufwachsen, d.h. ca. 300 000 Kinder und Jugendliche sind betroffen (7). Die Lebenssituation von Kindern psychisch kranker Eltern ist zum einen durch unmittelbare Probleme, die sich direkt aus dem Erleben der Krankheit der Eltern ableiten lassen, charakterisiert. Dies können emotionale Mangelerfahrungen, Scham- und Schuldgefühle, Ängste, Desorientierung und Isolation sein. Die Probleme werden dadurch hervorgerufen, dass Kinder die Krankheitssymptome und Probleme der Eltern oftmals nicht verstehen und nicht einordnen können. Ausserdem ist die elterliche Erkrankung oft ein Familiengeheimnis, was den betroffenen Kindern den Zugang zu möglichen Ressourcen ausserhalb der Familie erschwert oder sogar verunmöglicht. Zum anderen bringt die psychische Erkrankung eines Elternteils stets Folgeprobleme mit sich, wie die indirekt durch die Krankheit veränderte soziale Situation (u.a. Armut, unzureichende Wohnverhältnisse) und familiäre Konstellation (u.a. Trennungen, Betreuungsdefizite). Gehäuft kommt es seitens der Eltern zu Verantwortungsverschiebungen gegenüber den Kindern (Parentifizierungen), die zur Missachtung kindlicher Bedürfnisse und zu Entwicklungsstörungen führen können.

Kinder von psychisch kranken Eltern haben je nach Studie ein 3- bis 13-fach erhöhtes Risiko, selbst auffällig zu werden (8). Da dies auf das Zusammenwirken von protektiven (u.a. gute Beziehungserfahrungen) und belastenden Faktoren zurückzuführen ist, sind resilienzfördernde Angebote für die Kinder besonders sinnvoll und wirksam.

Was braucht es?

Obwohl die Fachpersonen mittlerweile wissen, dass diese Eltern und ihre Kinder häufig einen Hilfebedarf aufweisen, wird dies nach wie vor zu wenig berücksichtigt und die Inanspruchnahme bestehender Angebote durch die belasteten Familien ist gering (9). Um dies zu ändern, braucht es bei den Fachpersonen einen Perspektivenwandel von der Fokussierung auf den Einzelnen hin zu einer Generationenperspektive, die das (familiäre) Beziehungsfeld stärker berücksichtigt.

Der Arzt, insbesondere der Hausarzt, der häufig eine wichtige Bezugsperson für die Familien ist, kann die mit ihm verbundenen positiven Beziehungserfahrungen nutzen, um die Belastung in der Eltern-Kind-Beziehung und die Frage nach Hilfen für die Eltern anzusprechen. Klaus Dörner beschreibt seine Haltung als Arzt in dieser Hinsicht folgendermassen: «Wenn ich einem neuen Patienten in der Praxis oder auf der Station zur Begrüssung die Hand gebe, muss ich wissen, dass dies schon mein erster Irrtum ist. In Wirklichkeit gebe ich damit einer Familie die Hand, für die ich damit Zuständigkeit und Verantwortlichkeit in unterschiedlicher, aber noch unbekannter Intensitätsverteilung übernehme.» (10)

In der Arbeit mit psychisch belasteten Elternteilen wäre es deshalb sinnvoll, wenn der Arzt mit ihnen nicht nur über ihr Befinden, ihre Bedürfnisse und ihren Zugang zu Unterstützungsangeboten (z.B. Psychotherapie) spricht, sondern auch die Lebenssituation der Kinder sowie deren Bedürfnisse und Unterstützungsbedarf abklärt. Der gesunde Elternteil und das weitere soziale Umfeld sind mitzudenken und gegebenenfalls einzubeziehen. Die klinisch-psychotherapeutische Erfahrung zeigt, dass Partner von psychisch kranken Elternteilen ebenfalls unserer Aufmerksamkeit und Unterstützung bedürfen und dass die unreflektierte Erwartung, dass diese immer als eine Art «Co-Therapeuten» verstanden und eingesetzt werden können, nicht selten zu deren Überforderung beiträgt. Damit die psychisch belasteten Eltern sich öffnen und Hilfe annehmen können, ist eine Beziehungsgestaltung notwendig, die durch eine wertschätzende und dialogische Haltung charakterisiert ist (7).

Die Präventionsforschung der letzten Jahrzehnte hat aufgezeigt, dass Familien mit psychosozialen Belastungen von massgeschneiderten, niederschwelligen, möglichst nah an ihrer Lebenswelt angesiedelten Angeboten am besten profitieren können (aufsuchende Familienarbeit, Patenschaften, Elterngruppen). Obwohl es zunehmend Angebote gibt, sind diese in der breiteren Fachöffentlichkeit nicht immer bekannt. Neuere Untersuchungen verweisen aber auch auf die Schwierigkeit von psychisch kranken Eltern, geeignete Hilfen selbständig in Anspruch zu nehmen (2). Hinzu kommen grosse Ängste, dass Hilfe anzufordern zu einer Stigmatisierung und letztlich zum Sorgerechtsentzug führen könnte. Deshalb ist es wichtig, dass Fachpersonen über vorhandene Angebote informiert sind und psychisch belastete Eltern proaktiv ansprechen. Die Implementierung von Hilfen bedarf einer guten Vernetzung und der Bereitschaft, interdisziplinär zu denken und zu handeln.

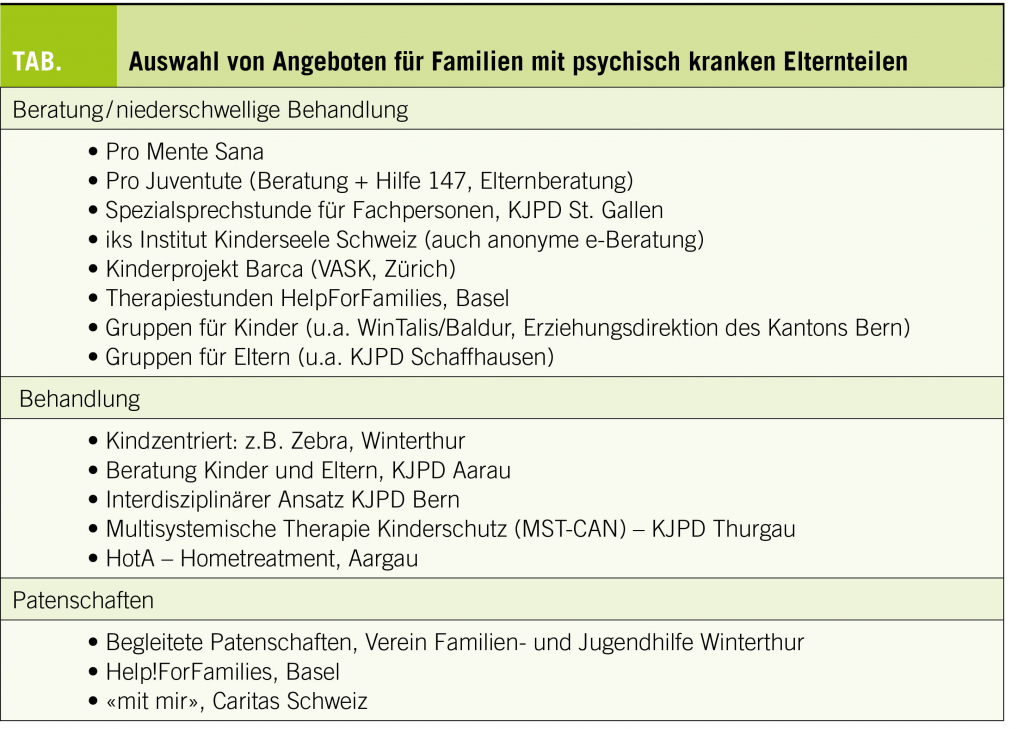

Welche Angebote gibt es für die Kinder psychisch kranker Eltern?

In der Schweiz bestehen nach wir vor – regional unterschiedlich – deutliche Angebotslücken. Dennoch gibt es zunehmend Bemühungen, belasteten Familien früh und passend Hilfen zukommen zu lassen.

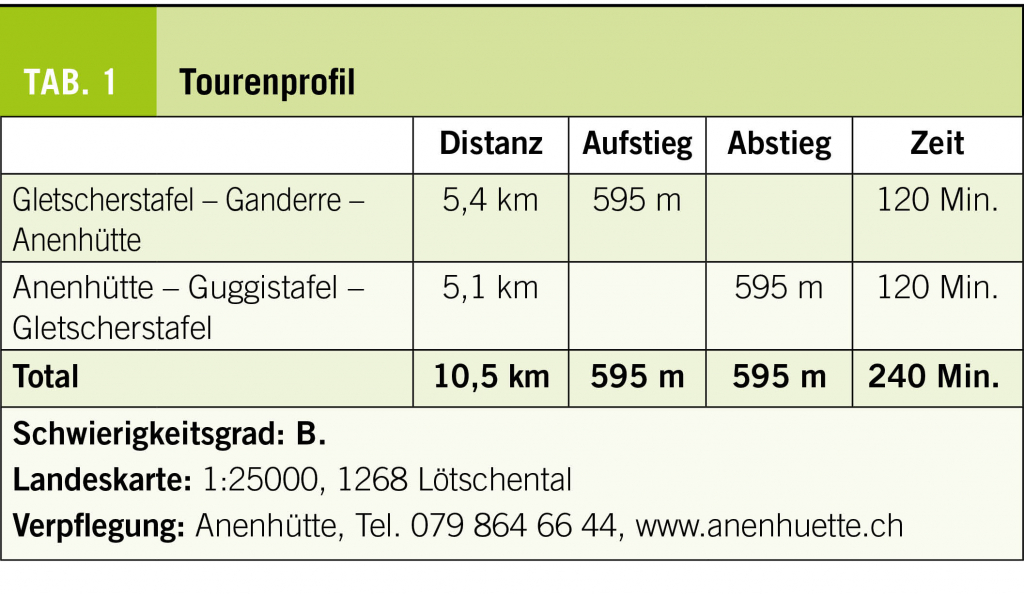

In der Tabelle sind verschiedene Angebote in unterschiedlichen Regionen aufgelistet.

Ein konkretes Beispiel: Die Spezialsprechstunde für Fachpersonen in den KJPD St. Gallen

Neben dem Versorgungsauftrag ist die indizierte Prävention ein zentrales Anliegen der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste St. Gallen. In diesem Zusammenhang bieten diese u.a. eine Spezialsprechstunde für Fachpersonen (Ärzte, Lehrpersonen und Fachpersonen aus dem Sozialbereich) an. Die Fachpersonen können sich telefonisch von Expertinnen beraten lassen sowie Informationen bezüglich Materialien, Vorgehen etc. einholen (siehe auch Website der KJPD St. Gallen).

Forschungsleitung

Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen

Brühlgasse 35 / 37

9004 St. Gallen

mariateresa.diez@kjpd-sg.ch

Die Autorin hat keinen Interessenskonflikt im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

Literatur:

1. Mattejat F., Remschmidt H. The children of mentally ill parents. Deutsches Ärzteblatt International. 2008;105:413-418

2. Hefti S, Kölch M, Di Gallo A, Stierli R, Roth B, Schmid M. Welche Faktoren beeinflussen ob psychisch belastete Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil

Hilfen erhalten? Kindheit und Entwicklung. 2016:25(2):89-99

3. Sellers RF, Hammerton G. Antecedents of new-onset major depressive disorder in children and adolescents at high familial risk. JAMA Psychiatry.2016;3140

4. Qin P, Agerbo E, Mortensen PB. Suicide risk in relation to socioeconomic, demographic, psychiatric, and familial factors: a national register-based study of all

suicides in Denmark, 1981-1997.Am J Psychiatry. 2003;160:765-772

5. Bonfils KA, Adams EL, Firmin RL, White LM. Parenthood and Severe Mental Illness: Relationships With Recovery. Psychiatric Rehabil J. 2014;37(3):186-193

6. Pleyer KH. Co-traumatische Prozesse in der Eltern-Kind-Beziehung. Systhema. 2004;18(2):132–149

7. Diez Grieser MT. Kinderpsychisch belasteter Eltern. Frühzeitig erfassen und

passende Unterstützung anbieten. Pädiatrie. 2017;6(17):21-25

8. Hosman CMH, van Doesum KTM, van Santvoort F. Prevention of emotional problems and psychiatric risk in children of parents with a mental illness in the Netehrlands: I. The scientific basis to a comprehensive approach. Australian

J. Adv. Ment. Health. 2009;250–263:1924.

9. Kühnis R, Müller-Luzi S, Schröder M, Schmid M. Zwischen Stuhl und Bank –

Hindernisse bei der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten für Familien mit einem psychisch kranken Elternteil. Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 2016; 65:249-265

10. Döner K. Der gute Arzt. Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung. Schattauer

Verlag. 2001:145.