- Bauchschmerzen – häufig, aber nicht trivial

Bauchschmerzen sind häufig in der täglichen Praxis. Es kann unterschieden werden zwischen akuten und chronischen Bauchschmerzen sowie nach organischen oder funktionellen Beschwerden. Weiterhin ist die Lokalisation der Schmerzen entscheidend und es sollten auch systemische oder extraabdominelle Krankheiten bedacht werden, die sich im Bauchraum manifestieren. Von entscheidender Bedeutung ist insbesondere der Befund, ob die Bauschmerzen mit einer akuten Bedrohung der Betroffenen einhergehen. In diesem Fall ist schnelles Handeln für die weitere Prognose sehr wichtig. Bei einem chronischen Bauchschmerz ist teilweise eine ausführliche Diagnostik möglich und notwendig, um auch seltenere Krankheitsbilder ausschliessen zu können.

Abdominal pain is common in daily practice. A distinction can be made between acute and chronic abdominal pain and between organic and functional complaints. Furthermore, the localisation of the pain is decisive and systemic or extra-abdominal diseases manifesting in the abdominal cavity should also be considered. Of particular importance is the decision whether the abdominal pain is accompanied by an acute threat to the affected person. In this case, fast action is crucial for the further prognosis. In the case of chronic abdominal pain, a detailed diagnosis is sometimes possible and necessary in order to be able to exclude rarer clinical pictures.

Key Words: acute abdominal pain, chronic abdominal pain, diagnosis, therapy

Epidemiologie

Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Symptomen in der Praxis und der Klinik und sind eine der häufigsten Ursachen für einen Arztbesuch. Laut einer Studie aus dem Jahre 1999 geben ca. 50% aller Erwachsenen Abdominalschmerzen an. Ca. 5-10% aller Vorstellungen in der Notaufnahme erfolgen aus diesem Grund. Chronische bzw. wiederkehrende Abdominalschmerzen stellen die häufigste Ursache für eine Überweisung an einen Gastroenterologen dar. Die Ursache der Beschwerden bleibt dabei in 35-51% der Fälle unklar. Das Spektrum der Beschwerden reicht von harmlos bis zu lebensbedrohlichen Erkrankungen.

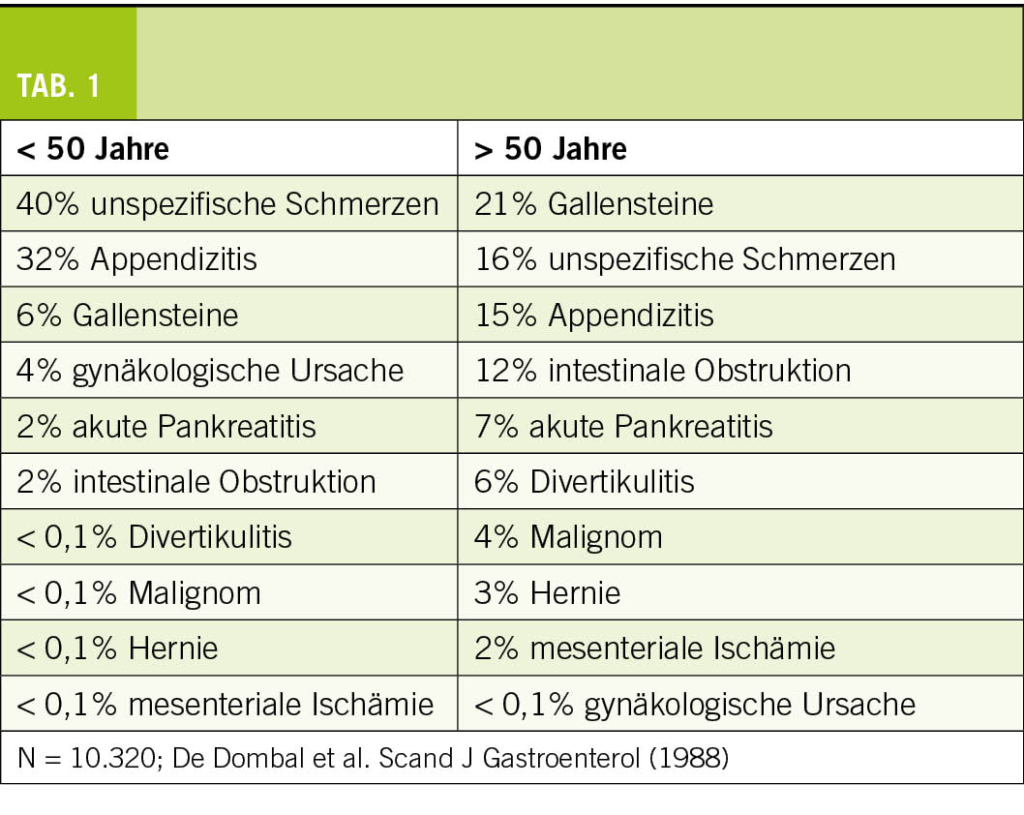

Entscheidend für den Befund, inwieweit eine organische Erkrankung vorliegen könnte, ist auch das Alter der Patienten. Während bei unter 50-jährigen Patienten in bis zu 40% uncharakteristische Bauchschmerzen vorliegen, sinkt die Zahl bei über 50-jährigen auf 16% und es lassen sich eher organische Ursachen für die Beschwerden nachweisen (Tab. 1).

Einteilung/ Klassifikation

Akutes Abdomen

Von besonderer Bedeutung ist zunächst einmal der Befund, ob ein akutes Abdomen vorliegt. Es handelt sich dabei um eines der wichtigsten viszeralmedizinischen Krankheitsbilder und erfordert ein hohes Mass an klinischer Erfahrung. Ein akutes Abdomen ist definiert als plötzlich einsetzende starke abdominelle Schmerzen mit einer Dauer von weniger als 24 Stunden. Das akute Abdomen ist durch ausgeprägte abdominelle Beschwerden mit einer Tendenz zur raschen Verschlechterung des Zustandes gekennzeichnet.

Leitsymptome des akuten Abdomens sind:

- Starke Bauchschmerzen

- Peritoneale Reizung

- Kreislaufdepression

- Störung der Darmmotorik

- Verschlechterung des Allgemeinzustandes (Tachykardie, Hypotonie)

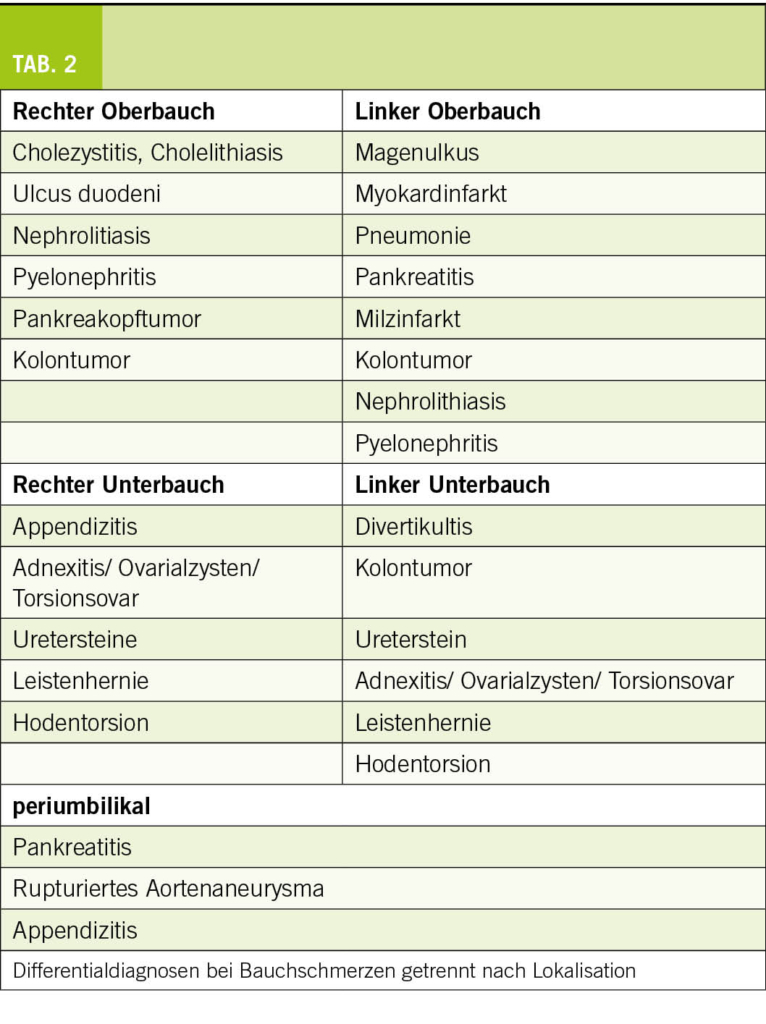

Je nach Lokalisation der Beschwerden ist bereits eine Eingrenzung der Differentialdiagnosen möglich (Tab. 2).

Chronische abdominelle Beschwerden

Die Abgrenzung chronischer von akuten Schmerzen kann schwierig sein. Eine häufige Definition ist eine Beschwerdedauer von mehr als 12 Wochen. Wahrscheinlich ist es jedoch sinnvoller aufgrund von Anamnese und klinischer Untersuchung zu entscheiden, ob es sich um ein akutes, fortschreitendes bzw. ein chronisch andauernder Prozess handelt.

Gerade bei chronischen Prozessen können häufig schon aufgrund der Anamnese die möglichen Ursachen eingeschränkt werden. Bei einer langen Krankheitsgeschichte können die Beschwerden wechseln bzw. durch äussere Faktoren, wie z.B. einen sekundären Krankheitsgewinn moduliert werden.

Mehr als die Hälfte der Patienten mit chronischen abdominellen Beschwerden leiden an funktionellen Störungen im Sinne eines Reizmagens bzw. eines Reizdarmsyndroms. Wichtig ist auf Alarmsymptome zu achten, die ein organisches Geschehen wahrscheinlich machen. Hierzu gehören ein Alter über 50 Jahre, palpabler Tumor, Gewichtsverlust, Schleim- und Blutbeimengungen im Stuhl, Anämie oder ein plötzlicher Beginn von Durchfällen oder Schmerzen.

Anamnese

Die Ausführlichkeit der Anamnese richtet sich danach, wie akut das Krankheitsbild ist. Bei einem akuten Krankheitsbild sollten je nach Allgemeinzustand gezielt nach Schmerzbeginn bzw. Schmerzcharakter, Schmerzlokalisation (initial und aktuell) und evtl. vorausgegangenen Ereignissen gefragt werden.

Bei stabilen Patienten bzw. chronischen Bauchschmerzen ist eine ausführliche Abklärung bezüglich Medikation, Vorerkrankungen und Voroperationen sinnvoll.

Klinische Untersuchung

Bei der klinischen Untersuchung erfolgt zunächst die Inspektion. Die Körperhaltung des Patienten kann hier schon wegweisend sein:

Bei einer Gallen- bzw. Harnleiterkolik sind die Patienten meist sehr unruhig und wälzen sich hin und her, wohingegen sie bei einer Peritonitis ruhig daliegen und jede Bewegung vermeiden. Die Inspektion des Abdomens sollte auf Narben als Hinweis auf vorangegangene Operationen sowie Schwellungen oder Rötungen achten lassen.

Hiernach schliesst sich die Auskultation an. Es sollte differenziert werden, ob die Darmgeräusche normal, verstärkt, hochgestellt oder abgeschwächt bzw. fehlend sind.

Ergänzend kann die Perkussion Informationen darüber geben, ob ein Meteorismus vorliegt und die Beschwerden hierauf zurückgeführt werden können.

Die Palpation des Abdomens dient in der Akutsituation insbesondere dazu, einen Druckschmerz bzw. auch einen Peritonismus auszulösen. Klassische Zeichen sind z.B. das Murphy-Zeichen bei der akuten Cholezystitis (schmerzbedingtes Stoppen der Inspiration bei Palpation im rechten Oberbauch) oder ein Druckschmerz im rechten Unterbauch über dem Lanz- sowie dem McBurny-Punkt bei der akuten Appendizitis.

In Abhängigkeit von einer vorliegenden Adipositas können auch eine vergrösserte Leber oder Milz getastet werden.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf mögliche Bruchlücken, wie z.B. in den Leisten oder auch im Bereich von Narben gelegt werden.

Diagnostik

Laboruntersuchungen

Laboruntersuchungen gehören zur Basisdiagnostik bei abdominellen Beschwerden. Es sollten ein Blutbild, die Elektrolyte, Nierenretentionswerte, Urin-Status sowie das C-reaktive Protein bestimmt werden. In Abhängigkeit von der vermuteten Erkrankung kommen noch Leber- bzw. Pankreaswerte, Laktat oder D-Dimere hinzu. Bei Frauen im gebärfähigen Alter ist eine Bestimmung des beta-HCG notwendig, gerade auch im Hinblick auf eine weitere Diagnostik mittels CT-Abdomen indiziert. Zusätzlich sollte bei Oberbauchbeschwerden auch an eine extraabdominelle Ursache, wie z.B. einen Myokardinfarkt gedacht werden.

Bildgebende Verfahren

Als erstes sollte, sofern vorhanden, eine Sonographie des Abdomens durchgeführt bzw. veranlasst werden. Je nach vorhandener Expertise können hierdurch bereits verschiedenen Erkrankungen, wie eine Cholezystitis, Cholezytolithiasis, Appendizitis oder ein Ileus nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden. Auch eine urologische Ursache der Beschwerden, wie z.B. eine Urolithiasis können durch einen Aufstau des Nierenbeckenkelchsystems zumindest in die Differentialdiagnostik einbezogen werden.

Hieran können sich dann weitere bildgebende Verfahren, wie z.B. eine CT des Abdomens oder auch ein MRI anschliessen, sofern die Diagnose noch unklar ist bzw. diese weiter erhärtet werden soll.

Weitere Untersuchungen

Die Veranlassungen weiterer Untersuchungen hängt insbesondere davon ab, wie akut das Geschehen ist. In der Notfallsituation können sich eine Ösophagogastroduodenoskopie bei oberer gastrointestinaler Blutung oder auch eine Angiografie nachgewiesener arterieller Blutung mit der Möglichkeit einer interventionellen Blutstillung anschliessen. Sollten die Beschwerden eher subakut bzw. chronisch sein, können eine Koloskopie, eine Enteroskopie bzw. eine Kapselendoskopie bzw. eine MRI-Sellink zur Beurteilung des Dünndarmes indiziert sein. Die ultima ratio bei unklaren abdominellen Beschwerden stellt die diagnostische Laparoskopie dar, wodurch dann auch intraabdominelle Adhäsionen nachgewiesen werden können.

Zusätzlich sollten bei Verdacht auf eine extraabdominelle Ursache der Beschwerden auch ein Röntgen-Thorax sowie ein EKG durchgeführt werden.

Therapie

Konservativ

Eine konservative Therapie bei einem akuten Abdomen ist z.B. bei einer akuten Pankreatitis, einer Gallenkolik oder auch in Urolithiasis möglich, sofern eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen spontanen Steinabgang besteht. Auch in diesen Fällen ist aber eine stationäre Aufnahme vielfach notwendig.

Bei einem chronischen Bauchschmerz steht die konservative Therapie im Vordergrund. Wichtig ist jedoch bei Alarmsymptomen eine weiterführende Diagnostik und ggfs. dann auch operative Therapie einzuleiten.

Operativ

In ca. 90% der Fälle eines akuten Abdomens muss eine operative Therapie erfolgen. Dies kann heutzutage in den meisten Fällen laparoskopisch erfolgen. Je nach Befund kann aber auch heutzutage noch eine Laparotomie bei Vorliegen einer ausgedehnten Peritonitis oder multiplen Voroperationen notwendig sein.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Leitender Arzt Klinik für Chirurgie

Spital Männedorf AG

Asylstrasse 10

8708 Männedorf

Universitätsspital Zürich, Klinik für Viszeralchirurgie,

& Spital Männedorf AG, Klinik Chirurgie

m.bueter@spitalmaennedorf.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Bauchschmerzen sind eine der häufigsten Ursachen für eine Vorstellung in der Praxis oder der Notaufnahme.

◆ Akute Bauchschmerzen sollten eine umgehende Diagnostik und Therapie nach sich ziehen, da eine Verzögerung bei einigen Krankheitsbildern zu einer deutlichen Verschlechterung der Prognose führen können.

◆ Ca. 90% der Fälle eines akuten Abdomens benötigen eine operative Therapie.

◆ Chronische Bauchschmerzen können eine diagnostische Herausforderung darstellen, da sich die Beschwerden im Laufe der Erkrankung durch äussere Faktoren ändern können.

1. Heading RC. Prevalence of upper gastrointestinal symptoms in the general populatio : a systemativ review. Scand J gastroenterol Suppl 1999;231 :3-8

2. De Dombal FT.The OMGE acute abdominal pain survey. Progress report, 1986. Scand J Gastroenterol Suppl 1988 ;144 :35-42

3. Pitts SR et al. National health statistics report; no 7. Hyattsville, MD:National Center for Health Statistics ;2008

4. Sharma P, Sood R, Sharma M, Gupta AK, Chauhan A.J. Comparative study between clinical diagnosis, plain radiography and sonography for the diagnosis of nontraumatic acute abdomen. Family Med Prim Care. 2022 Dec;11(12):7686-7690.

5. Jahn H, Mathiesen FK, Neckelmann K, Hovendal CP, Bellstrom T, Gottrup F: Comparison of clinical judgment and diagnostic ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis: experience with a score-aided diagnosis. Eur J Surg 1997; 163: 433–43

6. Hiller W, Rief W, Brähler E. Somatization in the population:from mild bodily misperceoptions to disabling symptoms. Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiol 2006;41:704-712

7. Oberndorff-Klein Wolthuis AH, Brummer RJ, de Witt NJ, Muris JW, Stockbrügger RW. Irritable bowel syndrome in the general practice: an overview. Scnad J Gastroenterol Suppl 2004;241:17-22

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 6

- Juni 2023