- Behandlung tiefer Beinvenenthrombosen

Tiefe Beinvenenthrombosen zählen zu den häufigsten kardiovaskulären Erkrankungen. Das Ziel der Behandlung einer tiefen Beinvenenthrombose ist das Vermeiden einer Lungenembolie und/oder einer Thrombusprogression. Im besten Fall soll die Auflösung des Thrombus und die Verhinderung eines postthrombotischen Syndroms erreicht werden.

Die optimale Dauer der Antikoagulation ist weiterhin eine der schwierigsten Entscheidungen beim Management der tiefen Beinvenenthrombose (TVT) / venösen Thrombembolie (VTE). Die Antikoagulation ist hocheffektiv zur Verhinderung von Rezidiven einer VTE, aber dieser Schutz geht verloren, sobald die Antikoagulation beendet wird. Die Entscheidung, ob und welche Patienten* für eine unbefristete Antikoagulation in Frage kommen, erfordert die Abschätzung des mutmasslichen Rezidivrisikos, welche auch heute noch unsicher ist und die therapeutische Entscheidung sehr schwierig macht. Die Behandlung der TVT richtet sich nach der Aetiologie, der Lokalisation und der Ausdehnung der Thrombose sowie den Begleiterkrankungen des Betroffenen. Wir unterscheiden gemäss Guidelines die initiale Antikoagulation, die Erhaltungstherapie und die verlängerte Erhaltungstherapie.

Initiale Antikoagulation und Erhaltungstherapie

Bereits bei hoher klinischer Wahrscheinlichkeit (Wells-Score ≥ 2) für das Vorliegen einer VTE (venösen Thrombembolie) sollte mit einer blutverdünnenden Therapie begonnen werden. Gleichzeitig soll die Diagnostik (Kompressionsultraschall / farbkodierte Duplexsonographie und evtl. CT-Angio bei Beckenvenenthrombosen) komplettiert werden. Die in der Schweiz zugelassenen Substanzen für die Antikoagulation sind die direkten oralen Antikoagulantien (Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran und Edoxaban), niedrigmolekulares Heparin (NMH), Fondaparinux, Heparin sowie Vitamin K Antagonisten (VKA).

Direkte orale Antikoagulantien (DOAKs)

Gemäss den CHEST Guidelines ist primär bei nicht tumorassoziierter, proximaler Beinvenenthrombose der Einsatz von DOAKs vor dem Einsatz von Vitamin-K-Antagonisten empfohlen (1). Vor Dabigatran und Edoxaban ist eine initiale parenterale Antikoagulation indiziert. Bei Rivaroxaban und Apixaban kann direkt mit der peroralen Therapie begonnen werden.

Niedermolekulares Heparin (NMH) und Fondaparinux

Die Gabe von NMH war bis vor der Etablierung der DOAKs Standard für die Initialtherapie bei VTE, zusammen mit den VKA. Sie können nach wie vor (z.B. bei Schwangerschaft, Nicht-Verfügbarkeit von DOAKs, medikamentösen Interaktionen) zur Behandlung der Thrombose eingesetzt werden.

Unfraktioniertes Heparin (UFH)

UFH wird fast nur noch bei schwerer Niereninsuffizienz eingesetzt, oder wenn NMH, Fondaparinux oder DOAKs kontraindiziert sind, und gelegentlich in der Schwangerschaft, z.B. peripartal.

Vitamin K Antagonisten (VKA)

Wenn kein Tumor vorliegt und keine DOAKs verwendet werden können, sind VKA dem NMH vorzuziehen (1). Initial soll parenteral antikoaguliert werden, parallel mit dem VKA begonnen werden, bis der INR an 2 aufeinanderfolgenden Tagen im Zielbereich (2-3) ist.

Lysetherapie

Eine primäre rekanalisierende Massnahme kann bei ilio-femoraler Thrombose eingesetzt werden, dies insbesondere bei jungen Patienten und niedrigem Blutungsrisiko. Ziel ist die Verringerung von Häufigkeit und Schwere des postthrombotischen Syndroms. Als Behandlungsmöglichkeiten kommen die venöse Thrombektomie, die Kombination von Thromboylse und Thrombektomie sowie die katheter-technische, pharmako-mechanische Thrombektomie infrage (6).

Mobilisation

Patienten mit akuter tiefen Beinvenenthrombose sollen (auch bei «flottierendem Thrombus») nicht immobilisiert werden. Die Aktivierung der Wadenmuskelpumpe durch die Mobilisation fördert den venösen Rückstrom, was gerade bei der Verlegung des Venensystems wichtig ist.

Kompressionstherapie

Das Ziel ist das Auftreten, die Häufigkeit und den Schweregrad eines postthrombotischen Syndroms (PTS) zu reduzieren. Über die Wirksamkeit der Kompressionstherapie liegen widersprüchliche Daten vor. Zwei randomisiert kontrollierte Studien (RCTs) zeigen eine Reduktion der Inzidenz eines PTS um 50% unter konsequenter Kompression (2, 3), was in einer anderen Studie mit zweifelhaft kontrolliertem Studiendesign nicht bestätigt werden konnte (4).

Die Kompressionstherapie sollte früh begonnen werden, initial vor allem bei massivem Beinödem mittels Kompressionsverband, danach mittels rundgestrickten Kompressionsstrümpfen der Kompressionsklasse 2 – wadenhoch bei distaler und schenkelhoch bei proximaler TVT.

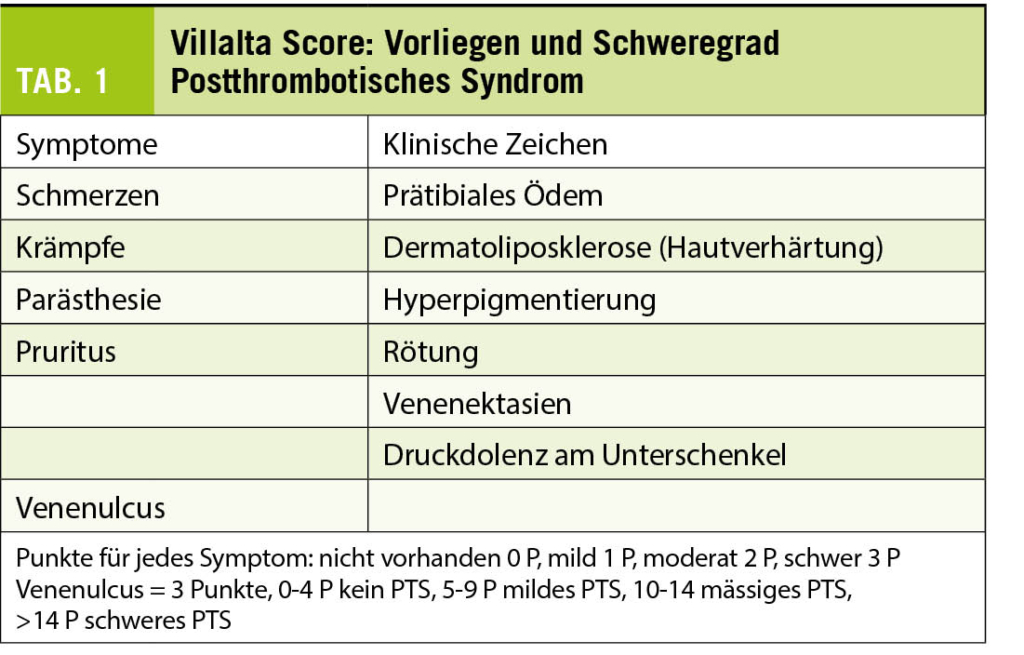

Insbesondere bei proximaler TVT (iliaco-femoro-popliteal) ist aufgrund des erhöhten Risikos eines PTS eine Kompressionstherapie empfohlen. Die Dauer soll individuell nach Klinik, Schwellung, Restthrombuslast/Rekanalisation und Ausmass der postthrombotischen Klappensuffizienz angepasst werden. Bei Verdacht auf ein PTS soll die Erfassung vom Schweregrad mittels Villalta Score erfolgen, um den Verlauf zu dokumentieren. Die Kompressionsbehandlung ist bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit im Stadium III und IV nach Fontaine kontraindiziert (Tab. 1).

Verlängerte Erhaltungstherapie

Provozierte tiefe Beinvenenthrombose

Bei der durch einen transienten Risikofaktor (RF) wie Operation, Trauma, Immobilisation getriggerten VTE ist eine therapeutische Antikoagulation für 3 Monate empfohlen. Bei fortbestehendem RF (z.B. aktive Tumorerkrankung, laufende Chemotherapie) ist eine Langzeitantikoagulation unter regelmässiger Abwägung des Blutungsrisikos empfohlen. Nach 3 Monaten kann die therapeutische AK bei (durch einen transienten RF) provozierter tiefer Beinvenenthrombose sistiert werden, wenn sie unkompliziert war. Bei proximaler TVT sollte nach 3 Monaten eine duplexsonografische Kontrolle mit Frage nach postthrombotischen Veränderungen erfolgen, insbesondere zur Beurteilung der Dauer der Kompressionstherapie.

Unprovozierte tiefe Beinvenenthrombose

In 6-10% der Fälle liess sich innerhalb von 6 Monaten nach Erstdiagnose einer idiopathischen tiefen Beinvenenthrombose eine Neoplasie nachweisen (5). Deshalb sollte bei fehlendem Provokationsfaktor ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung eine systemische Grunderkrankung gesucht werden, insbesondere ein okkultes Malignom.

Die Festlegung der optimalen Dauer der Antikoagulation bei unprovozierter VTE ist sehr schwierig. Sobald die Antikoagulation beendet wird, entfällt der Schutz vor einem Rezidiv. Daher wird bei niedrigem Blutungsrisiko nach unprovozierter VTE eine langfristige AK empfohlen. Dem gegenüber steht das Blutungsrisiko, das unter der Antikoagulation bei 1-3% pro Jahr liegt (Majorblutungen). Daher sollte unter Erhaltungstherapie 1-2x pro Jahr eine Re-Evaluation mit Nutzen- Risiko-Abwägung erfolgen. Prinzipiell wird empfohlen, während 3 Monaten zu antikoagulieren und danach eine Neubeurteilung vorzunehmen (6).

Verlaufskontrolle

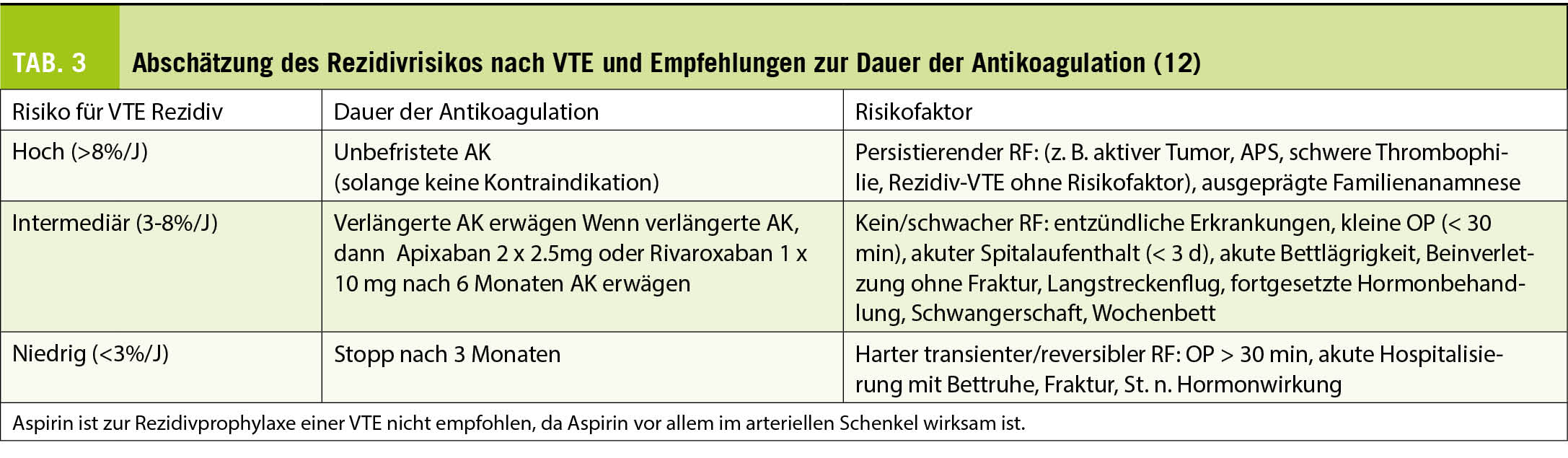

Vor Absetzen der Antikoagulation sollte, wenn immer möglich, eine duplexsonografische Verlaufskontrolle mit Frage nach Restthrombuslast / Grad der Rekanalisation resp. postthrombotischer Venenklappeninsuffizienz durchgeführt werden. Bei einer Restthrombuslast von > 40% (6) in der Verlaufskontrolle oder hohem Risikoprofil für ein Rezidiv (männliches Geschlecht, Alter, Adipositas, bei Frauen: erhöhte D-Dimere) ist die Fortführung der AK entsprechend dem Blutungsrisiko empfohlen (Tab. 2).

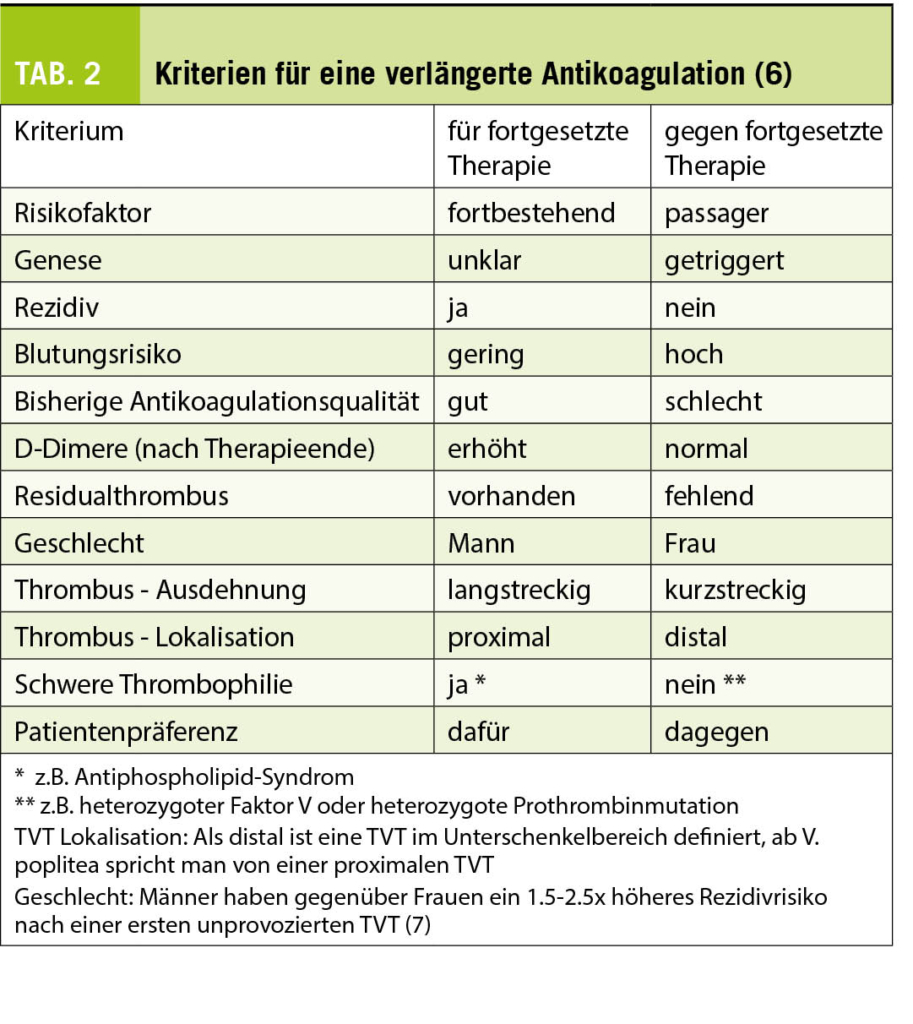

Etwas differenzierter wird unterteilt in ein hohes, intermediäres und niedriges Rezidivrisiko bei der VTE, je nachdem, ob ein Provokationsfaktor vorliegt und/oder welcher Art die Risikofaktoren für ein Rezidiv sind. Bei transientem Provokationsfaktor geht man von einem niedrigen Rezidivrisiko aus, weshalb die AK nach 3 Monaten sistiert werden kann. Zur intermediären Risikogruppe gehören Patienten mit unprovozierter VTE und nicht klar eruierbaren Risikofaktoren (vgl. Tabelle unten) (12).

Auch kommen geschlechtsspezifische Unterschiede zum Zug: Die Inzidenz für eine Rezidiv-VTE 2,5 und 10 Jahre nach Beendigung einer mindestens dreimonatigen AK nach unprovozierter VTE ist bei Männern mit 41.2% deutlich höher als bei Frauen mit 28.8% (9).

Ein hohes Rezidivrisiko nach unprovozierter VTE liegt bei persistierendem Risikofaktor vor. Hier ist eine AK unbefristeter Dauer (bis zum Auftreten von Kontraindikationen) empfohlen (vgl. Tabelle unten). Beim Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom werden VKA als Antikoagulans empfohlen (Tab. 3).

Spezielle Situationen

Oberflächliche Venenthrombose

Eine oberflächliche Venenthrombose einer Stammvene (V. saphena magna / parva (VSM / VSP), vormals Thrombophlebitis und Varikophlebitis) kann aufgrund einer Varikose entstehen oder idiopathisch, traumatisch, septisch, iatrogen oder paraneoplastisch bedingt sein.

Bei Thrombosen in kleinkalibrigen Astvarizen mit kurzer Ausdehnung kann eine Lokaltherapie mit Kühlung, Kompression, NSAR oder eine Stichinzision empfohlen werden. Wichtig ist die fortgeführte Mobilisation zur Thromboseprophylaxe.

Bei einer Thrombose der Stammvene der VSM/VSP besteht gemäss POST Studie (10) in 30% der Fälle zusätzlich eine TVT und in bis zu 4% der Fälle eine LE, weshalb der Ausschluss einer TVT empfohlen wird, insbesondere bei Thrombosen im Bereich vom Knie und oberhalb vom Knie (11).

Um ein appositionelles Wachstum in das tiefe Venensystem zu verhindern, wird ab einer Thrombuslänge von > 5 cm der Stammvene oder von grösseren Seitenästen eine Therapie in prophylaktischer AK für 6 Wochen empfohlen (13).

Bei einem Abstand von ≤ 3 cm zum tiefen Venensystem oder bei Fortschreiten in das tiefe Venensystem ist eine therapeutische AK empfohlen wie bei einer TVT.

Bei einer infolge einer Varize bedingten oberflächlichen Thrombose wird empfohlen, im beschwerdefreien Intervall die Varikose zu sanieren. Dann besteht eine geringere Komplikationsrate als bei der sofortigen Sanierung (14).

Rezidivthrombose

Bei einem Rezidiv einer VTE unter AK (DOAK oder VKA) soll während mindestens einem Monat auf NMH gewechselt werden. Bei einem Rezidiv unter Langzeit-NMH ist empfohlen, die NMH-Dosis um 25-30% zu erhöhen, wenn glaubhaft eine gute Compliance besteht. Bei Zweifel an der Compliance kann eine Rezidiv-VTE wie eine erste VTE behandelt werden und die AK kann «neu» begonnen werden (15).

Tumor assoziierte Thrombose (CAT = Cancer Associated Thrombosis)

Es besteht ein erhöhtes Rezidivrisiko und je nach Lokalisation des Tumors ein erhöhtes Blutungsrisiko im Vergleich zu Patienten ohne Malignom (16). Grundsätzlich wird bei der CAT bei einer Nierenfunktion mit einer GFR > 30 ml/min die Gabe von NMH empfohlen. NMH zeigen längerfristig eine bessere Nutzen-Risiko-Bilanz im Vergleich zu VKA (16). Bei einer GFR > 30 ml/min und fehlenden Hinweisen auf einen gastrointestinalen oder urogenitalen Tumor (Blutungskomplikationen) kann alternativ nach mindestens 5 Tagen parenteraler AK mit Rivaroxaban/Edoxaban begonnen werden (16). Ebenfalls müssen medikamentöse Interaktionen, die die intestinale Absorption verhindern, berücksichtigt werden. Die empfohlene Therapiedauer beträgt 3-6 Monate (6, 16). Bei persistierendem RF nach 3-6 Monaten (z.B. fortbestehender Tumoraktivität) ist eine verlängerte AK empfohlen mit regelmässiger Re-Evaluation des Nutzen-Risiko-Verhältnisses.

Eine Thrombolyse soll bei Tumorpatienten nur individuell und in Abhängigkeit der Art des Tumors (CAVE Metastasierung Hirn) an einem Zentrumspital mit entsprechender Expertise vorgenommen werden.

Schwangerschaft und Wochenbett

Da NMH nicht plazentagängig sind, sind sie Therapie der Wahl bei einer VTE während der Schwangerschaft. DOAKs und Marcoumar sind in der Schwangerschaft kontraindiziert (11).

Die Antikoagulation soll bis 6 Wochen postpartal fortgeführt werden (6). Es besteht ein erhöhtes Risiko für ein Rezidiv während der nächsten Schwangerschaft im Vergleich zur nicht Schwangerschaft assoziierten VTE (17). Daher wird bei der nächsten Schwangerschaft eine prophylaktische AK ab Beginn der Schwangerschaft empfohlen.

Langzeitimmobilität

Eine persistierende Lähmung z.B. nach Apoplex ist keine Indikation zur Langzeit-AK oder Langzeit-Prophylaxe. Vielmehr wird empfohlen, die AK risikoadaptiert sowie zeitlich limitiert einzusetzen, z.B. während eines akuten fieberhaften Infektes.

Inzidentelle / asymptomatische tiefe Beinvenenthrombose. Die Therapie und die sekundäre Ursachensuche soll analog zur symptomatischen VTE erfolgen (6): therapeutische AK während mindestens 3 Monaten.

Dr. med. Regula Jenelten

Dr. med. Yves Jaccard

Dr. med. Denise Luchsinger

Dr. med. Naim Mehmeti

Abteilung für Angiologie

Kantonsspital Winterthur, Brauerstrasse 15, 8401 Winterthur

*In der folgenden Übersichtsarbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschliesslich die männliche Form verwendet.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Abteilung für Angiologie

Kantonsspital Winterthur

Brauerstrasse 15

8401 Winterthur

regula.jenelten@ksw.ch

Abteilung für Angiologie

Kantonsspital Winterthur

Brauerstrasse 15

8401 Winterthur

Die Autorinnen und Autoren haben deklariert, in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte zu haben.

◆ Bei klinisch hohem Verdacht auf eine VTE Beginn mit AK (NMH oder DOAK)

◆ Dauer der AK mindestens 3 Monate

◆ Diagnostik zeitnah

◆ Ursachensuche bei idiopathischem Ereignis

◆ Duplexsonografische Verlaufskontrolle nach 3 Monaten: Restthrombuslast, postthrombotische Veränderungen

◆ Bei idiopathischer VTE eher Langzeit-AK (vgl. Tabelle)

◆ Jährliches Re-Assessment bei Langzeit-AK

◆ Bei Vorliegen einer Thrombophlebitis: Ausschluss TVT

◆ Bei Vorliegen einer Thrombose in einer Varize: Sanierung der Varikose

1. Kearon C, Akl EA, Ornelas J, et al: Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest 2016; 149: 315-352.

2. Brandjes DP, et al.: Randomised trial of effect of compression stockings in patients with symptomatic proximal-vein thrombosis. Lancet 1997; 349: 759-762.

3. Prandoni P, et al.: Below-knee elastic compression stockings to prevent the post-thrombotic syndrome: a randomized, controlled trial. Ann. Intern. Med. 2004;141: 249-256.

4. Kahn SR, et al.: Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2014; 383: 880-888.

5. M. Carrier, et al. Screening for Occult Cancer in Unprovoked Venous Thromboembolism NEJM August 20, 2015 Vol 373.

6. Hach-Wunderle V, Gerlach H, Konstantinides S, et al.: Interdisziplinäre S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und der Lungenembolie; Registernummer 065-002. VASA 2016; 45-48.

7. Douketis J, et al.: Risk of recurrence after venous thromboembolism in men and women: patient level meta-analysis. BMJ 2012;342.

8. Mazzolai L, Aboyans V, Ageno W, et al: Diagnosis and management of acute deepvein thrombosis: a joint consensus document from the European society ofcardiology working groups of aorta and peripheral circulation and pulmonary circulation and right ventricular function. Eur Heart J 2017: 3002647.

9. Khan SR, et al.: Long term risk of symptomatic recurrent venous thromboembolism after discontinuation of anticoagulant treatment for first unprovoked venous thromboembolism event: systematic review and meta-analysis. BMJ 2019; 366:14363.

10. Decousus H, Quéré I, Presles E et al. (POST Study Group): Superficial venous thrombosis and venous thromboembolism. Ann Intern Med 2010; 152: 218-224.

11. Kearon C, et al.: Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141: e419S-e494S.

12. Bauersachs R.: Beinvenenthrombosen und Lungenembolien. Angio update 2020

13. Hervé Decousus et al (CALISTO): Fondaparinux for the Treatment of Superficial-Vein Thrombosis in the Legs. N Engl J Med 2010; 363:1222-1232.

14. Sullivan V, et al.: Ligation versus anticoagulation: treatment of above-knee superficial thrombophlebitis not involving the deep venous system. J. Am. Coll. Surg. 2001;193: 556-562.

15. Marc A. Rodger: Management of suspected and confirmed recurrent venous thrombosis while on anticoagulant therapy. What next? Thrombosis Research 108 (2019) 105-109.

16. Dominique Farge et al.: 2019 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. Lancet Oncol 2019; 20: e566–81.

17. White RH, Chan WS, Zhou H, Ginsberg JS: Recurrent venous thromboembolism after pregnancy-associated versus unprovoked thromboembolism. Thromb. Haemost. 2008;100: 246-252.

der informierte @rzt

- Vol. 11

- Ausgabe 8

- August 2021