- Chronische Heiserkeit

Patienten suchen zunehmend in der hausärztlichen Praxis den Arzt wegen chronischer Heiserkeit auf. Sie ist das Leitsymptom für Erkrankungen des Larynx und Ausdruck einer Stimmstörung. Die Stimmstörung berücksichtigt neben dem Stimmklang auch die Stimmleistungen wie Tonumfang, Steigerungsfähigkeit, Belastbarkeit, Sprechanstrengung und den subjektiven Stimmeindruck (1). In diesem Artikel werden deren Differenzialdiagnostik und Behandlungsmöglichkeiten kritisch diskutiert.

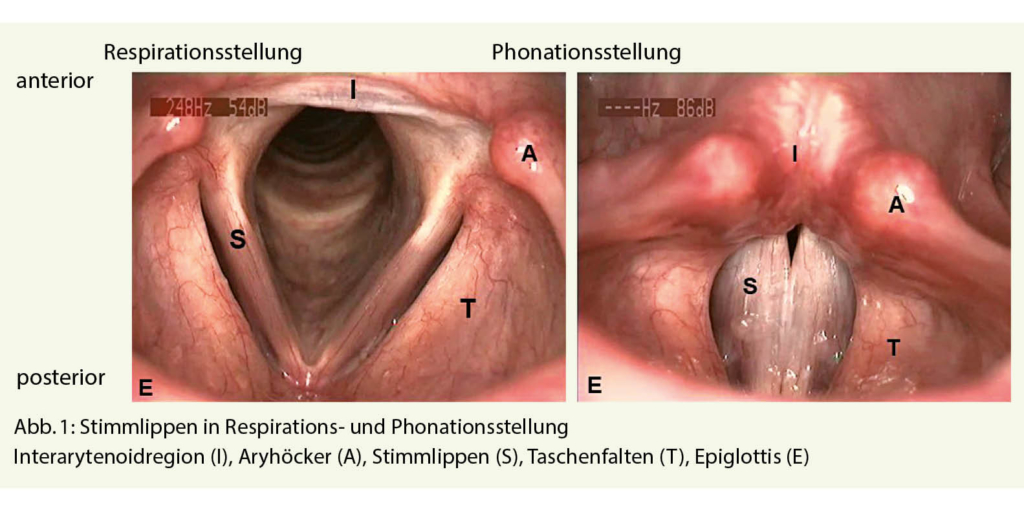

Pathophysiologisch kommt die Heiserkeit durch anatomische Veränderungen der Stimmlippen, durch ein irreguläres Schwingungsverhalten oder durch einen inkompletten Stimmlippenschluss zustande (Abb. 1).

Funktionelle Stimmstörungen

Krankheiten der Stimme können ohne primär organische Veränderungen am Stimmapparat entstehen oder auch bei längerem Bestehen durch fehlerhaften Stimmgebrauch sekundär organische Veränderungen hervorrufen.

Bei funktionellen Störungen der Sprechstimme (Dysphonie) sind die Begriffe Über- und Unterfunktion von Bedeutung. Die Überfunktion ist eine ineffektive fehlgeleitete Anstrengung und tritt infolge unökonomischen Stimmgebrauchs auf. Bei der Unterfunktion handelt es sich um eine Schwäche der Kehlkopfmuskulatur mit dadurch bedingtem unvollständigem Stimmlippenschluss. Frauen sind häufiger betroffen als Männer (1, 2).

Die Heiserkeit schwankt in ihrer Intensität je nach Stimmbelastung. Begleitend können unspezifische Begleitsymptome wie Räusperzwang, Klossgefühl, Empfinden vermehrter Schleimbildung, Hustenreiz sowie Schmerzen im Bereich des Kehlkopfes und der Halsmuskulatur auftreten (1). Therapeutisch haben Stimmübungsbehandlungen bei einer Logopädin eine günstige Prognose (3).

Chronische Laryngitis

Ätiologisch werden folgende Faktoren diskutiert: Mangelnde Stimmschonung bei akuter Laryngitis, Rauchen, Einatmung ätzender Dämpfe oder staubiger trockener Luft, Alkohol, Allergie sowie Begleiterkrankungen, wie chronische Rhinosinusitis, Mundatmung infolge behinderter Nasenatmung und gastro-ösophagealer Reflux.

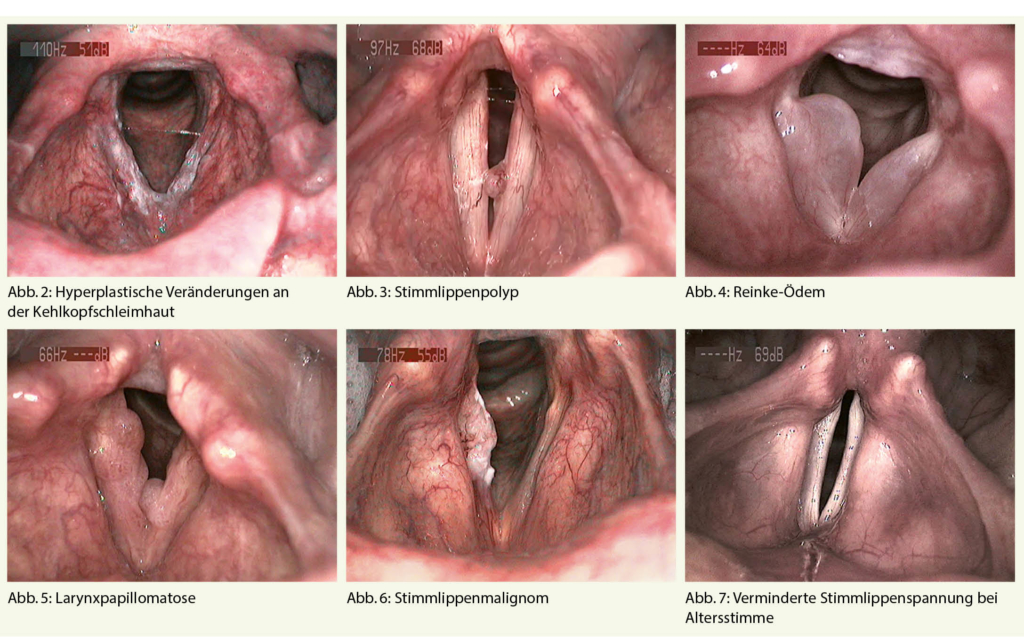

Auf dem Boden einer chronischen Laryngitis können sich hyperplastische Veränderungen an der Kehlkopfschleimhaut (bspw. Leukoplakie) ausbilden. Therapeutisch stehen regelmässige Kontrollen im Vordergrund, um eine mögliche Malignisierung frühzeitig zu erkennen (Abb. 2) (4, 5).

Epitheliale Tumoren sind im Frühstadium noch phonatorisch beweglich. Daher ist die histologische Abklärung unerlässlich (1).

Stimmlippenpolypen/Stimmlippenzysten

Bei den Stimmlippenpolypen spielen ursächlich mechanische Faktoren (Stimmüberlastung, Phonationstrauma) sowie zusätzlich Tabakrauch (80-90% Raucher) und eine chronische Entzündung eine Rolle (Abb. 3)(6).

Bei den Stimmlippenzysten ist die Entstehung unklar. Hierbei wird u.a. der Verschluss eines Schleimdrüsenausführungsganges angenommen (7). Therapie der Wahl ist jeweils die Abtragung in Intubationsnarkose bei direkter Laryngoskopie.

Reinke-Ödem

Begünstigende Faktoren sind stimmliche Überlastung und Rauchen. Besonders häufig sind Frauen älter als 40 Jahre betroffen, die anamnestisch schon immer eine «tiefe Stimme» hatten. Eine maligne Entartung findet sich in diesem Zusammenhang sehr selten (8).

Therapeutisch ist eine medikamentöse Therapie wirkungslos. Stimmruhe und logopädische Therapie können im Anfangsstadium versucht werden. Reinke-Ödeme werden meist erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt (Abb. 4). Rauchverbot ist unerlässlich. Die Prognose nach einer operativen Therapie ist gut (1).

Larynxpapillomatose

Die rezidivierende respiratorische Papillomatose (RRP) oder Larynxpapillomatose ist eine Kehlkopferkrankung, die meist durch die Humanen Papillomaviren (HPV) Typ 6 bzw. Typ 11 verursacht wird (9, 10). Beide HPV- Subtypen zählen zur sog. Low- Risk- Gruppe, d.h. eine maligne Transformation ist unwahrscheinlich (< 1%) (11).

Grundsätzlich können die Papillome im gesamten oberen Atemtrakt auftreten, jedoch ist der Larynx häufigster Manifestationsort dafür (11). Charakteristisch sind höckerige, himbeerartige Gewebeneubildungen, welche als Papillome bezeichnet werden (Abb. 5). Die Art des Übertragungsmodus ist bislang nicht eindeutig geklärt (12).

Im Wesentlichen kommen phonochirurgisch orientierte und lasergestützte Methoden zum Einsatz (9), die wiederkehrenden Läsionen jedoch nicht verhindern können (12). Durch zusätzliche adjuvante Methoden sollen Rezidive und Komplikationen reduziert werden. Das Spektrum umfasst zum einen die intraläsionale Applikation mit Cidofovir. Hierfür besteht jedoch nicht ausreichende Evidenz. Zum anderen ist die therapeutische Impfung mit Gardasil® aufzuführen, für die erfolgreiche Einzelfallberichte existieren. Eine kurative Behandlung der Larynxpapillomatose existiert bislang nicht.

Stimmlippenmalignome

Etwa zwei Drittel der Larynxkarzinome sind im Bereich der Stimmlippen lokalisiert (Abb. 6). Bei > 90% der Fälle handelt es sich um Plattenepithelkarzinome (13). Stroboskopisch ist das Schwingungsverhalten der tumorinfiltrierten Stimmlippenstrukturen aufgehoben. Dieser Zustand wird als phonatorischer Stillstand bezeichnet.

Die Prognose beim Stimmlippenkarzinom ist relativ günstig, wenn Heiserkeit als Frühsymptom ernstgenommen wird. Therapeutisch wird eine mikrolaryngoskopische (Laser-) Resektion beziehungsweise primäre kleinvolumige Bestrahlung angewandt.

Presbyphonie

Die physiologische Altersstimme, ist bei etwa 25% der > 60-Jährigen verantwortlich für die Heiserkeit. Die Geschlechterverteilung ist etwa gleich (14). Physiologische Alterungsprozesse führen zu einer Atrophie der Stimmlippenmuskulatur. Die Folge ist eine verminderte Stimmlippenspannung mit ovalärem Glottisspalt bei der Phonation (Abb. 7).

Aufgrund des Elastizitätsverlustes sowie des Nachlassens muskulärer Leistungsfähigkeit kommt es zu einer Abnahme des Stimm-umfangs. Therapeutisch sind Stimmübungen zur Tonusregulierung sowie phonochirurgische Massnahmen (Stimmlippenaugmentation/ Injektionsglottoplastik mit autologem Bauchfett oder Hyaluronsäure) zu versuchen (1).

Laryngopharyngealer Reflux

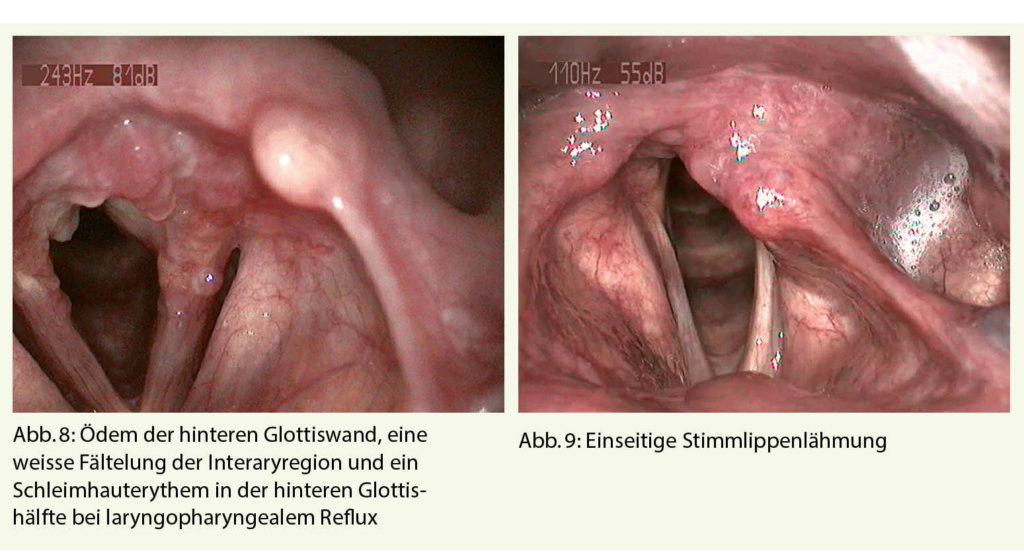

Kardinalsymptome sind chronische Heiserkeit, Hustenreiz, Räuspern, Globusgefühl und unspezifische Schluckbeschwerden. Charakteristisch zeigt sich ein Ödem der hinteren Glottiswand, eine weisse Fältelung der Interaryregion und ein Schleimhauterythem in der hinteren Glottishälfte (Abb. 8) (15, 16).

Die medikamentöse Behandlung mit Protonenpumpeninhibitoren (PPI) gilt als Therapie der Wahl. Neueste Studien zeigen jedoch, dass PPI als alleinige Behandlungsmassnahme unzureichend sind. Zusätzlich nimmt die medizinische Bedeutung von Ernährungstherapie und Operationen gegenüber den PPI zu (17).

Stimmlippenlähmungen

Vorherrschendes Symptom ist die Heiserkeit. Fehlt bei zu grossem Abstand durch die einseitige Lähmung der Kontakt der Stimmlippen, kommt es zu keiner Schlussphase (Abb. 9). Ätiologisch ist die Mehrzahl der Stimmlippenlähmungen auf iatrogene Ursachen wie Operationen beziehungsweise Traumata im Bereich des Nervus vagus oder Nervus laryngeus recurrens zurückzuführen (18, 19). Bei 30-35% der Fälle liegt eine idiopathische Parese vor (20).

Zunächst sollten logopädische Stimmübungen durchgeführt werden. Wenn sich die Stimmqualität hierunter nicht innerhalb von drei Monaten entscheidend verbessert und der unvollständige Stimmlippenschluss fortbesteht, empfiehlt sich eine temporäre Stimmlippenunterfütterung (Injektionsglottoplastik / Augmenta-tion) (5). Wenn die Parese über zwölf Monate besteht, ist eine Erholung unwahrscheinlich. In diesem Fall wird eine endständige Stimmlippenmedialisierung durch tranzervikale Thyroplastik diskutiert (21, 22).

Spasmodische Dysphonie

Die Spasmodische Dysphonie oder Sprechkrampf genannt, ist eine fokale Dystonie, die während des Sprechens den Larynx befällt.

Sie manifestiert sich fast ausschliesslich im Erwachsenenalter und betrifft vorwiegend Frauen (23). Diese schwere Stimmstörung führt zu unwillkürlichen Spasmen der Larynxmuskulatur mit verstärkter Adduktion oder Abduktion der Stimmlippen. Die Ursachen sind nicht geklärt.

Die Spasmodische Dysphonie vom Adduktor-Typ betrifft 90 % der Patienten und ist durch eine gepresste Stimme und mit Pausen und Abbrüchen in der Stimmbildung gekennzeichnet. Der seltenere Abduktor-Typ, der bei 10 % der Betroffenen vorliegt, führt eher zur Flüstersprache mit einer Tendenz zu versiegendem Sprechen.

Therapeutisch wird die spasmodische Dysphonie durch Botulinumtoxin-Injektionen in die betroffenen Stimmlippenmuskeln behandelt. Die Injektionen müssen in individuellen Abständen wiederholt werden. (24, 25, 26, 27).

«Induced laryngeal obstruction» (ILO)

Die induzierbare laryngeale Obstruktion (ILO) beschreibt eine unphysiologische Reizbarkeit mit Verengung im Kehlkopfbereich und wurde früher auch als «Vocal Cord Dysfunction» (VCD) bezeichnet.

Es treten anfallsartige Atembeschwerden bis hin zur Atemnot auf, die durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden können. Die Symptomausprägung ist der des Asthma bronchiale sehr ähnlich. Die genaue Pathophysiologie ist noch nicht geklärt, daher ist eine kausale Therapie auch nicht möglich (28).

Laryngoskopisch ist eine paradoxe Stimmlippenbewegung mit Adduktion während der Inspiration zu beobachten. Medikamente, die Asthma typischerweise positiv beeinflussen, helfen bei der ILO normalerweise nicht. Sinnvolle operative Ansätze sind bisher noch nicht beschrieben. Eine Atemtherapie kann sinnvoll sein (29).

Psychogene Stimmstörungen

Die Patienten beklagen eine plötzlich aussetzende Stimme bis hin zu tonlosem Flüstern. Teilweise kann sich der Kehlkopfklang, der nicht zur Kommunikation genutzt wird, in geräuschvollem Husten, Lachen oder Räuspern äussern. Überwiegend sind Frauen betroffen (30).

Bei psychogenen Stimmstörungen zeigen sich primär unauffällige Kehlkopfstrukturen.

Therapeutisch steht zuerst eine logopädische Behandlung mit aufklärendem Gespräch. Die Identifizierung und Bearbeitung von psychischen Belastungsfaktoren als Ursache bzw. Trigger der Stimmstörung ist vorrangig erforderlich, wenn ein emotionaler Konflikt entscheidend zur Persistenz der Erkrankung beiträgt (31).

Abteilung Phoniatrie und Pädaudiologie

Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren- und Gesichtschirurgie

Luzerner Kantonsspital

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

seosimon.ko@luks.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel fehlende Interessenskonflikte deklariert.

- Die Ursachen der chronischen Heiserkeit sind vielfältig und erfordern oft ein interdisziplinäres Management.

- Wenn Risikofaktoren vorliegen, sollte eine Heiserkeit umgehend

laryngoskopisch beim HNO-Arzt oder Phoniater abgeklärt werden. - Als stimmverbessernde Therapieformen existieren logopädische Stimmübungsbehandlungen und Phonochirurgie.

1. T. Nawka, G. Wirth. Stimmstörungen. Deutscher Ärzte-Verlag 5. Auflage 2008.

2. Van Houtte E, Van Lierde K, D’Haeseleer E, Claeys S: The p rev a lence of laryngeal pathology in a treatment-seeking population with dysphonia. Laryngoscope 2010 und 306–12., 120:.

3. 2008, Speyer R: Effects of voice therapy: a systematic review. J Voice und 565–80., 22:.

4. Dworkin JP: Laryngitis: Types, causes and treatments. Otolaryngol Clin North Am 2008 und 419–36., 41:.

5. Reiter R, Brosch S: Laryngoplasty with hyaluronic acid in patients with unilateral vocal fold paralysis. J Voice 2012 und 785–9., 26:.

6. Martins RH, Defaveri J, Domingues MA, de Albuquerque e Silva R: Vocal polyps: clinical, morphological, and immunohistochemical aspects. J Voice 2011 und 98–106., 25:.

7. 2007, Altman KW: Vocal fold masses. Otolaryngol Clin North Am und 1091–108., 40:.

8. Lim S, Sau P, Cooper L, McPhaden A, Mackenzie K: The incidence of premalignant and malignant disease in Reinke’s edema. Oto- lar yngol Head Neck Surg 2014 und 434–6., 150:.

9. Boltežar IH, Bahar MS, Zargi M, Gale N, Matičič M, Poljak M. Adjuvant therapy for laryngeal papillomatosis 2011: 175- 180.

11. Aaltonen LM, Rihkanen H, Vaheri A Human papillomavirus in larynx. Laryngoscope 2002: 700- 707.

12. Avelino MA, Zaiden TC, Gomes RO Surgical treatment and adjuvant therapies of recurrent respiratory papillomatosis 2013: 636- 642.

13. 2011, Schultz P: Vocal fold cancer. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis und 301–8., 128:.

14. Bradley JP, Hapner E, Johns MM 3rd: What is the optimal treatment for presbyphonia? Laryngoscope 2014 und 2439–40., 124:.

15. Schreiber S, Garten D, Sudhoff H: Pathophysiological mechanisms of extraesophageal reflux in otolaryngeal disorders. Eur Arch Oto- rhinolaryngol 2009 und 17–24., 266:.

16. Hom C, Vaezi MF: Extraesophageal manifestations of gastro- esopha geal reflux disease. Gastroenterol Clin North Am 2013 und 71–91., 42:.

17. Reimer C, Bytzer P. Management of laryngopharyngeal reflux with proton pump inhibitors. Ther Clin Risk Manag. 2008 und doi:10.2147/tcrm.s6862, 4(1):225–233.

18. Reiter R, Pickhard A, Smith E, et al.: Vocal cord paralysis—analysis of a cohort of 400 patients. Laryngorhinootologie 2015 und 91–6., 94:.

19. Takano S, Nito T, Tamaruya N, Kimura M, Tayama N: Single institutional analysis of trends over 45 years in etiology of vocal fold par al ysis. Auris Nasus Larynx 2012 und 597–600, 39:.

20. Rosenthal u. a.: Vocal Fold Immobility: A longitudinal analysis of etiology over 20 years. In: Laryngoscope. 117. October 2007, S. 1864–1870.

21. Reiter R, Hoffmann TK, Rotter N, Pickhard A, Scheithauer MO, Brosch S: Etiology, diagnosis, differential diagnosis and therapy of vocal fold paralysis. Laryngorhinootologie 2014 und 161–73, 93:.

22. Hartl DM, Hans S, Crevier-Buchman L, Vaissière J, Brasnu DF: Long-term acoustic comparison of thyroplasty versus autologous fat injection. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009 und 827–32., 118:.

23. 2014, Murry T: Spasmodic dysphonia: let’s look at that again. J Voice und 694–9., 28:.

24. Schwartz SR, Cohen SM, Dailey SH, et al.: Clinical practice guide line: hoarseness (dysphonia). Otolaryngol Head Neck Surg 2009 und 1–31., 141:.

25. Blitzer A, Brin MF, Stewart CF: Botulinum toxin management of spasmodic dysphonia (laryngeal dystonia): a 12-year experience in more than 900 patients. Laryngoscope 1998 und 1435–41, 108:.

26. Persaud R, Garas G, Silva S, Stamatoglou C, Chatrath P, Patel K: An evidence-based review of botulinum toxin (Botox) applications in non-cosmetic head and neck conditions. JRSM Short Rep 2013 und 10., 4:.

27. Troung DD, Rontal M, Rolnick M, Aronson AE, Mistura K: Double-blind controlled study of botulinum toxin in adductor spasmodic dysphonia. Laryngoscope 1991 und 630–4., 101:.

28. Morris MJ, Christopher KL: Diagnostic criteria for the classifica- tion of vocal cord dysfunction. Chest. 2010 und 1213–23., 138:.

29. Halvorsen T, Walsted ES, Bucca C, et al. Inducible laryngeal obstruction: an official joint European Respiratory Society and European Laryngological Society statement. Eur Respir J 2017 und [https://doi.org/10.1183/13993003.02221-2016]., 50: 1602221.

30. Bader CA, Schick B: Psychogenic aphonia. A challenging diagnosis? HNO 2013 und 678–82., 61:.

31. Grüber, C. & Arndt, O.: Was hilft bei psychogenen Stimmstörungen? HNO Nachrichten (2017) 47: 50. https://doi.org/10.1007/s00060-017-5392-z.

32. Reiter R, Hoffmann TK, Pickhard A, Brosch S: Hoarseness—causes and treatments. Dtsch Arztebl Int 2015 und 10.3238/arztebl.2015.0329, 112: 329–37. DOI:.

33. Cohen SM, Kim J, Roy N, Asche C, Courey M: Prevalence and c auses of dysphonia in a large treatment—seeking population. L aryngoscope 2012 und 343–8., 122:.

34. Gallagher TQ, Derkay CS Pharmacotherapy of recurrent respiratory papillomatosis: an expert opinion 2009: 645- 655.

35. Andratschke M, Betz C, Leunig A Laryngeal papillomatosis: etiology, diagnostics and therapy. HNO 2008: 1190- 1196.

36. Bayar N, Kara SA, Keles I, Koç C, Altinok D, Orkun S: Cricoarytenoiditis in rheumatoid arthritis: radiologic and clinical study. J Otolaryngol 2003 und 373–8., 32:.

37. Reiter R, Stier KH, Brosch S: Hoarseness in patient with systemic lupus erythematosus. Laryngorhinootologie 2011 und 226–7., 90:.

38. Gottschlich S, Ambrosch P, Kramkowski D, et al.: Head and neck manifestations of Wegener’s granulomatosis. Rhinology 2006 und 227–33., 44:.

39. Gottschlich S, Ambrosch P, Kramkowski D, et al.: Head and neck manifestations of Wegener’s granulomatosis. Rhinology 2006 und 227–33, 44:.

40. Mrówka-Kata K, Kata D, Lange D, Namysłowski G, Czecior E, Banert K: Sarcoidosis and its otolaryngological implications. Eur Arch Oto rhinolaryngol 2010 und 1507–14., 267:.

41. Mrówka-Kata K, Kata D, Lange D, Namysłowski G, Czecior E, Banert K: Sarcoidosis and its otolaryngological implications. Eur Arch Oto rhinolaryngol 2010 und 1507–14., 267:.

42. Penner CR, Muller S: Head and neck amyloidosis: a clinicop atho log ic study of 15 cases. Oral Oncol 2006 und 421–9., 42:.

43. Rayes N, Seehofere D, Neuhaus P: The surgical treatment of bilater- al benign nodular goiter: balancing invasiveness with complications. Dtsch Arztebl Int 2014 und 171–8, 111:.

44. Jeannon JP, Orabi AA, Bruch GA, Abdalsalam HA, Simo R: Diagnosis of recurrent laryngeal nerve palsy after thyroidectomy: a systematic review. Int J Clin Pract 2009 und 624–9., 63:.

45. 2018, Ptok M: Der leicht reizbare Kehlkopf. Sprache Stimme Gehör und 42(01): 46, DOI: 10.1055/s-0043-120470.

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 10

- Oktober 2019