- Chronischer Schwindel

In der Hausarzt-Praxis ist «Schwindel» häufig. Bei akutem Schwindel kann der Hausarzt meist durch eine gezielte Anamnese und wenige Bedside Tests (HINTS) eine bedrohliche Ursache ausschliessen und den Patienten zur weiteren Behandlung zum Neurologen, Ophthalmologen oder HNO Arzt triagieren. Diese Triage ist bei chronischem Schwindel schwierig, häufig gar unmöglich. Wieso?

Schwindel bedeutet eher ein «Alarmzustand» als eine Krankheit und umschreibt eine Vielzahl von subjektiven Zuständen, welche die Orientierung im Raum beeinträchtigen. Das Spektrum reicht von Übelkeit über Bewusstseinsveränderungen zu Gangunsicherheit und Verschwommensehen. Der Gleichgewichtssinn ist ein multisensorischer Sinn und setzt die korrekte Integration von visueller, propriozeptiver und vestibulärer Information voraus. Bei Schwindel können nicht nur die verschiedenen Sensororgane und die Integrationszentren sondern auch das Zusammenspiel der verschiedenen Systeme gestört sein. Erschwerend kommt dazu, dass Kompensationsmechanismen aktiviert werden, die die Beschwerden beeinflussen. So führt Schwindel zu vermehrter Anspannung der Nackenmuskulatur und weniger Kopf- zu Körperbewegungen und damit zu zusätzlicher Beeinträchtigung des Gleichgewichts und zu Kopfschmerzen.

Da Schwindel ein Alarmsymptom ist und bei akutem Schwindel Kompensationsmechanismen aktiv werden, ist chronischer Schwindel ungewöhnlich und erfordert eine systematische multidisziplinäre Abklärung inklusive Magnetresonanztomographie (MRT) des Neurokraniums. Eine zentrale Pathologie muss ausgeschlossen werden. Eine multifaktorielle Schwindelgenese ist häufig. Die Nutzung von internationalen Klassifikationen und diagnostischen Kriterien ist hilfreich in der Schwindelabklärung.

Vorgehen bei chronischem Schwindel

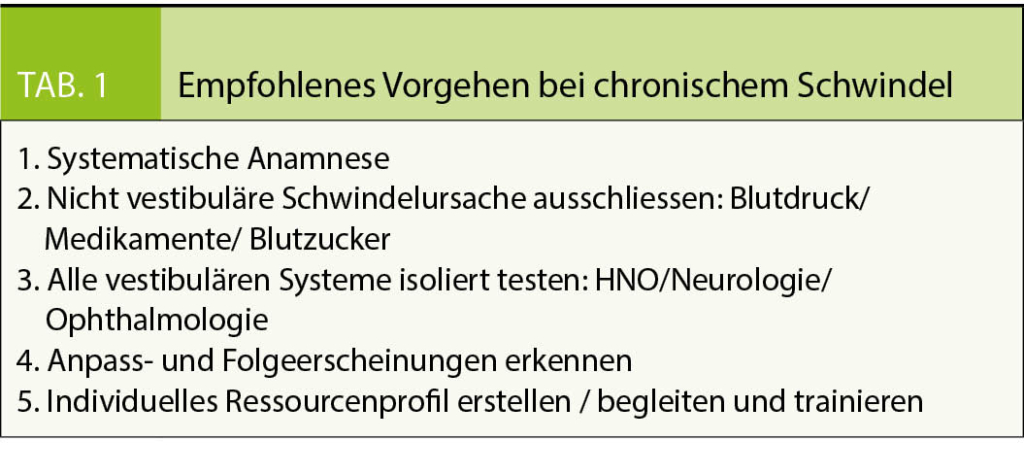

Mögliche Abklärungsschritte bei chronischem Schwindel sind in Tab.1 aufgelistet.

Systematische Anamnese

Die systematische Anamnese ist essentiell bei chronischem Schwindel und wegweisend. Das erstmalige Auftreten, insbesondere Art und Dauer des Schwindels, muss genau erfragt werden und von nachfolgenden Symptomen getrennt werden Die Unterscheidung von Dreh- und Schwankschwindel ist weniger wichtig als Auslöser und Trigger. Nach Traumata muss gefragt werden, v.a. bei älteren Patienten mit Antikoagulation. Die Unterscheidung von chronischem permanentem Schwindel und chronischem episodischem Schwindel ist wichtig. Bei permanentem Schwindel sind die Befunde als diagnostisch wegweisend zu werten, bei episodischem Schwindel sind Normalbefunde im Intervall die Regel und eine Vorstellung im Anfall sinnvoll mit Frage nach Nystagmen. Tagesform (VAS 1-10), Einflussfaktoren und Trigger sowie Attacken können im Tagebuch erfasst werden. Häufige Ursachen für episodischen Schwindel sind das Menière Syndrom und die vestibuläre Migräne. Beides sind Ausschlussdiagnosen und werden durch kumuliertes Erfüllen von diagnostischen Kriterien und Fehlen anderer Ursachen gestellt (1, 2).

Nicht vestibuläre Schwindelursache ausschliessen

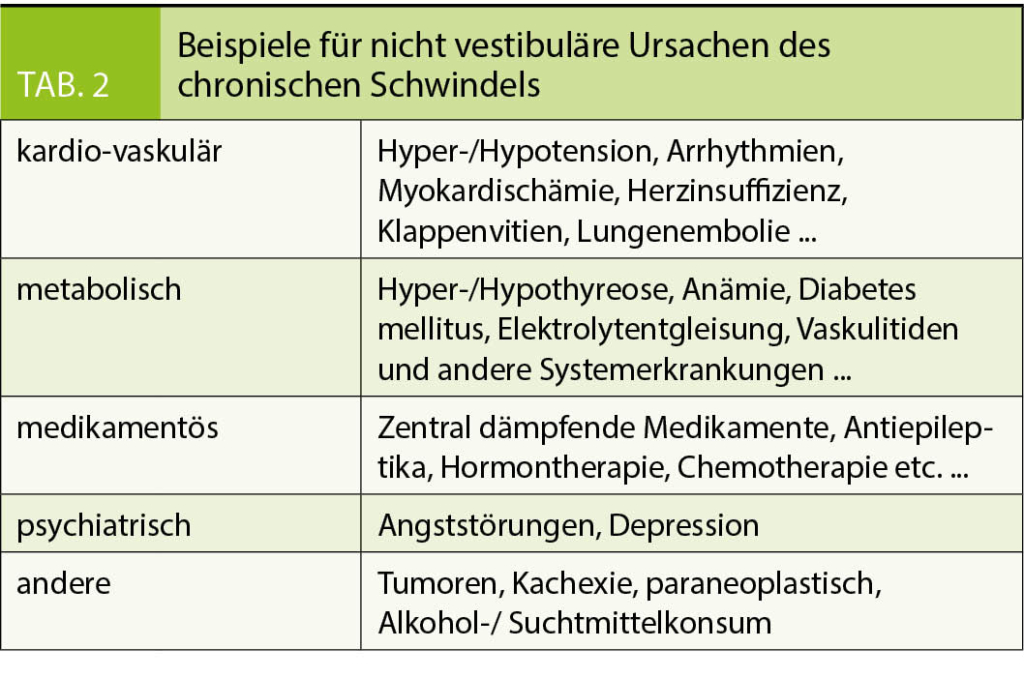

Die Unterscheidung von vestibulärem und nicht vestibulärem Schwindel steht am Anfang der Schwindelabklärung. Wurden Nystagmen beobachtet, ist eine vestibuläre Ursache und damit eine Störung im multisensorischen Gleichgewichtssystem wahrscheinlich. Wurden nie Nystagmen gesehen, stehen differentialdiagnostisch nicht vestibuläre Schwindelursachen im Vordergrund. Voraussetzung für die Identifikation von nicht vestibulären Schwindelursachen ist eine ausführliche klinische Untersuchung inkl. Test des Vibrationssinns und Blutdruckmessung in verschiedenen Positionen. Im Zweifelsfall sind wiederholte Untersuchungen sinnvoll. Multifaktorieller Schwindel ist häufig, v.a. bei älteren Patienten und Polymedikation. Lageabhängige Schwindelbeschwerden sind oft hämodynamisch/orthostatisch bedingt (3). Auch seltene Schwindelursachen wie das Posturale Tachykardiesyndrom (POTS), eine invalidisierende orthostatische Dysregulation, die durch einen Pulsanstieg von > 30 bpm bei Wechsel von Liegen ins Stehen oder einem Ruhepuls > 120 bpm im Stehen gekennzeichnet ist, gehören zu dieser Gruppe. Beispiele für nicht vestibuläre Schwindelursachen finden sich in Tab. 2.

Alle vestibulären Systeme einzeln testen: HNO / Neurologie/ Ophthalmologie

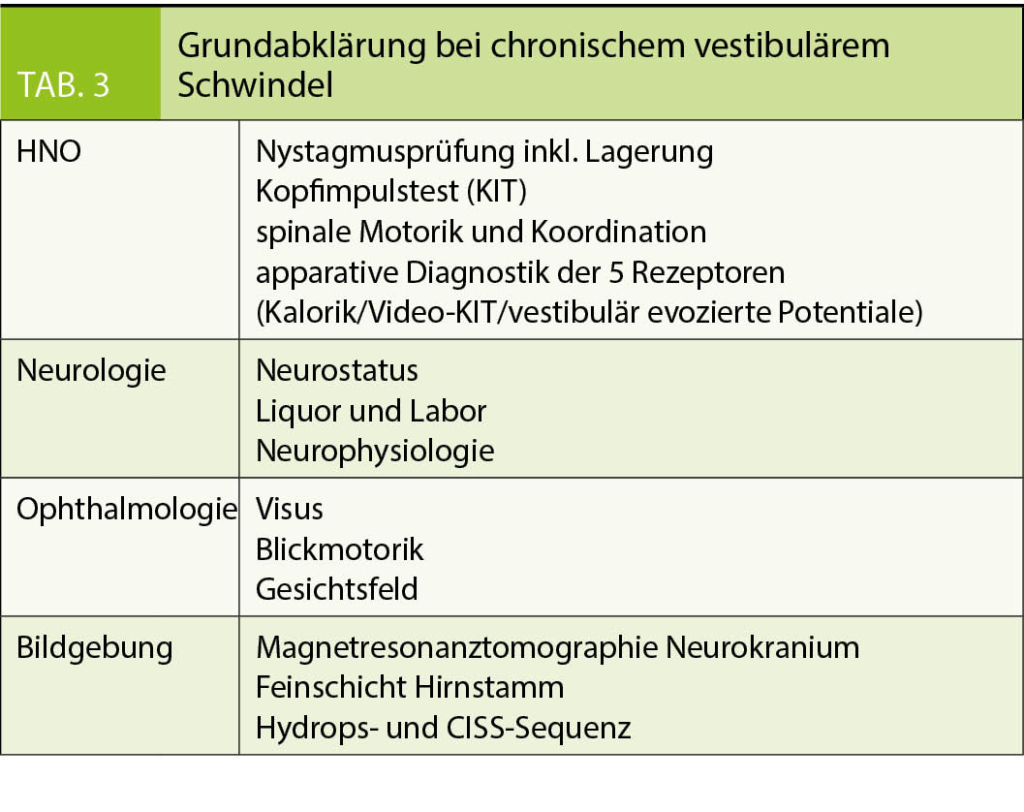

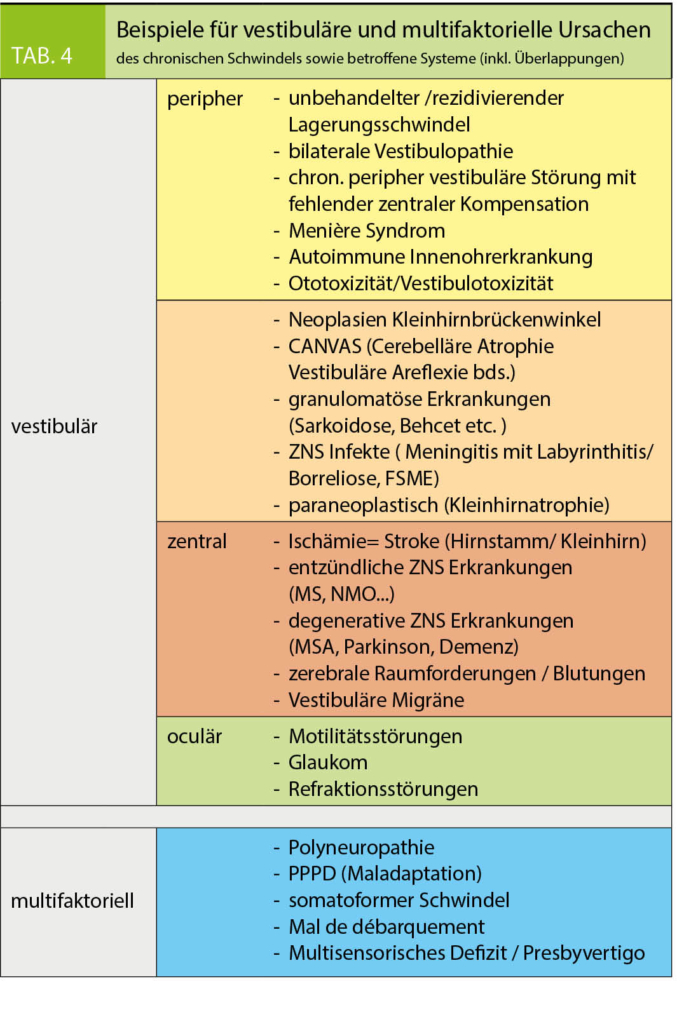

HNO, Neurologie und Ophthalmologie arbeiten interdisziplinär zusammen in der Abklärung von chronischem Schwindel. Abklärungen bei chronischem Schwindel und Beispiele für Ursachen sind hier aufgeführt und in Tab. 3 und 4 dargestellt.

HNO

Die Suche nach einer peripher vestibulären Schwindelursache beinhaltet eine klinische Vestibularisprüfung mit Nystagmusprüfung mit Frenzelbrille, Kopfimpulstest und Test der spinalen Motorik und Koordination sowie Otoskopie und Hörprüfung. Zur Abklärung eines chronischen Schwindels gehört immer eine Lagerungsprüfung, um einen versteckten Lagerungsschwindel ohne suggestive Anamnese (Schwindel von Sekunden Dauer bei spezifischer Lagerung) nicht zu verpassen. Schwindelauslösung oder Nystagmen bei Bewegung in alle Richtungen sprechen gegen einen Lagerungsschwindel.

Neurologie

Die Basis-Abklärung betreffend zentral vestibulärer Schwindelursache beinhaltet einen ausführlichen Neurostatus und ggf. eine Bildgebung des Neurokraniums (MRT). Unter Umständen sind weitere Abklärung mittels Lumbalpunktion oder elektrophysiologische Messungen nötig. Zentral vestibuläre Schwindelursachen beinhalten insbesondere Kleinhirn- und Hirnstammpathologien sowie systemische Erkrankungen mit zentraler Beteiligung. In der klinischen Untersuchung deuten ein pathologischer Vestibulo-okulärer Reflex (VOR)- Suppression Test, vertikale oder richtungswechselnde Nystagmen (Blickrichtungsnystagmen), eine gestörte Blickmotorik (sakkadierte Blickfolge, ungenaue Sakkaden) oder die Unfähigkeit, aufrecht zu stehen, auf eine zentral vestibuläre Schwindelursache hin. Eine Diskrepanz zwischen Symptomatik und Befund ist verdächtig (z.B. Spontannystagmus ohne Schwindel) und zusätzliche fokal neurologische Symptome suggerieren eine zentral vestibuläre Störung.

Ophthalmologie

Die Untersuchung der visuellen Afferenz mit Visus, Gesichtsfeld und Blickmotorik komplettiert die Schwindelabklärung. Visusstörungen für nah oder fern und insbesondere Kontrastsinnstörungen können peripher vestibuläre Funktionsstörungen verstärken und die zentrale Kompensation verzögern. Gleitsichtbrillen sind zugunsten von monofokalen Brillen möglichst zu vermeiden. Okulomotorikstörungen mit Doppelbildern können Schwindel verursachen, machen dies aber eher selten. Die Abdeckung eines Auges über einige Tage kann hier weiterhelfen. Die Erkennung von pathologischen Blick-Zielbewegungen und verschiedenen Nystagmusformen ist von grosser Bedeutung bei der Lokalisation von Schwindelursachen. Kindliche Schielsyndrome führen jedoch kaum je zu Schwindelsyndromen.

Anpass- und Folgeerscheinungen

Bei der Untersuchung von Schwindelpatienten fallen Folgeerscheinungen auf. Die Patienten bewegen sich mechanisch, kleinschrittig und diskoordiniert vor allem bei geschlossenen Augen. Die Schultern sind hochgezogen, der Kopf bewegt kaum. Die klinische Untersuchung zeigt einen Nackenhartspann. Diese Befunde treten im Rahmen von akuten peripher vestibulären Funktionsstörungen regelmässig auf. Persistieren sie, spricht man von Maladaptation. Häufig entsteht eine übermässige visuelle Dominanz im Gleichgewichtsystem, was bedeutet, dass die visuelle Information höher gewichtet wird als der Input der Gleichgewichtsorgane und der Propriozeption. Da bei schnellen Bewegungen die Information der Gleichgewichtsorgane zuverlässiger ist als die der Augen, entstehen Probleme bei schnellen Bewegungen, visueller Reizüberflutung und bewegten Bildern.

Individuelles Ressourcenprofil erstellen und trainieren

Je nach Schwindel auslösenden und verstärkenden Faktoren kann ein individuelles Ressourcenprofil erstellt und mit Gleichgewichtstraining begonnen werden. Mit Ausnahme von Reizzuständen (Labyrinthitis/Menière Syndrom) hilft Training, da durch Habituation der «Alarmzustand» reduziert wird. Die Aufklärung über die an der Schwindelentstehung beteiligten Faktoren hilft den Patienten. Medikamente spielen eine untergeordnete Rolle in der Behandlung von chron. Schwindel.

Klinik für HNO, Hals- und Gesichtschirurgie

Kantonsspital Luzern

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

claudia.candreia@luks.ch

Neurologie

Kantonsspital Luzern

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

Ophthalmologie

Kantonsspital Luzern

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

Die Autoren haben in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Chronischer Schwindel ist nicht als normal zu werten und bedarf einer systematischen Abklärung. Häufig finden sich zumindest pathologische Teilfunktionen im Gleichgewichtssystem.

- Die differenzierte Schwindeluntersuchung beinhaltet eine neurologische, eine HNO-ärztliche und häufig auch eine ophthalmologische Untersuchung mit dem Ziel, alle den Schwindel beeinflussenden Faktoren zu eruieren und deren Rehabilitationspotential abzuschätzen.

- Findet sich trotz intensiver und systematischer Gleichgewichtsabklärung keine Ursache für die Schwindelbeschwerden, könnte eine Maladaptation im Sinne eines PPPD vorliegen.

- Durch Aufsplittung des umfassenden Problems «chronischer Schwindel» in lösbare Einzelteile wird dieses grossenteils erklär- und lösbar.

- Die Therapie richtet sich nach der/den Ursache(n) des Schwindels. Das Zusammenspiel der verschiedenen am Gleichgewicht beteiligten Systeme wird durch spezialisierte vestibuläre Physiotherapie ver-

bessert.

1. Lopez-Escamez JA, Carey J, Chung WH, Goebel JA, Magnusson M, Mandalà M, Newman-Toker DE, Strupp M, Suzuki M, Trabalzini F, Bisdorff A. [Diagnostic criteria for Menière’s disease according to the Classification Committee of the Bárány Society]. HNO. 2017 Nov;65(11):887-893. doi: 10.1007/s00106-017-0387-z. Review. German. PubMed PMID: 28770282.

2. Lempert T, Olesen J, Furman J, Waterston J, Seemungal B, Carey J, Bisdorff A, Versino M, Evers S, Newman-Toker D. Vestibular migraine: diagnostic criteria. J Vestib Res. 2012;22(4):167-72. doi: 10.3233/VES-2012-0453. PubMed PMID: 23142830

3. Kim HA, Bisdorff A, Bronstein AM, Lempert T, Rossi-Izquierdo M, Staab JP, Strupp M, Kim JS. Hemodynamic orthostatic dizziness/vertigo: Diagnostic criteria. J Vestib Res. 2019;29(2-3):45-56. doi: 10.3233/VES-190655. PubMed PMID: 30883381.

4. Staab JP, Eckhardt-Henn A, Horii A, Jacob R, Strupp M, Brandt T, Bronstein A. Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document of the committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Bárány Society. J Vestib Res. 2017;27(4):191-208. doi:10.3233/VES-170622. PubMed PMID: 29036855.

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 10

- Oktober 2019