- Die Grippe und die Grippeimpfung

Trotz jahrzehntelanger Überwachung und Interventionen (pharmakologisch und nicht-pharmakologisch) verursachen saisonale Grippeviren nach wie vor jedes Jahr weltweit schwere Epidemien. In unseren Breitengraden treten jeden Winter Krankheiten auf, die durch die Influenzaviren A / H1N1, A / H3N2 und Influenzae B verursacht werden und in der Schweiz jährlich 1000 bis 5000 Krankenhausaufenthalte und 1500 Todesfälle (www.bag.admin.ch) verursachen. In diesem Artikel werden die aktuellen Erkenntnisse bezüglich Prophylaxe und antiviraler Behandlung zusammengefasst.

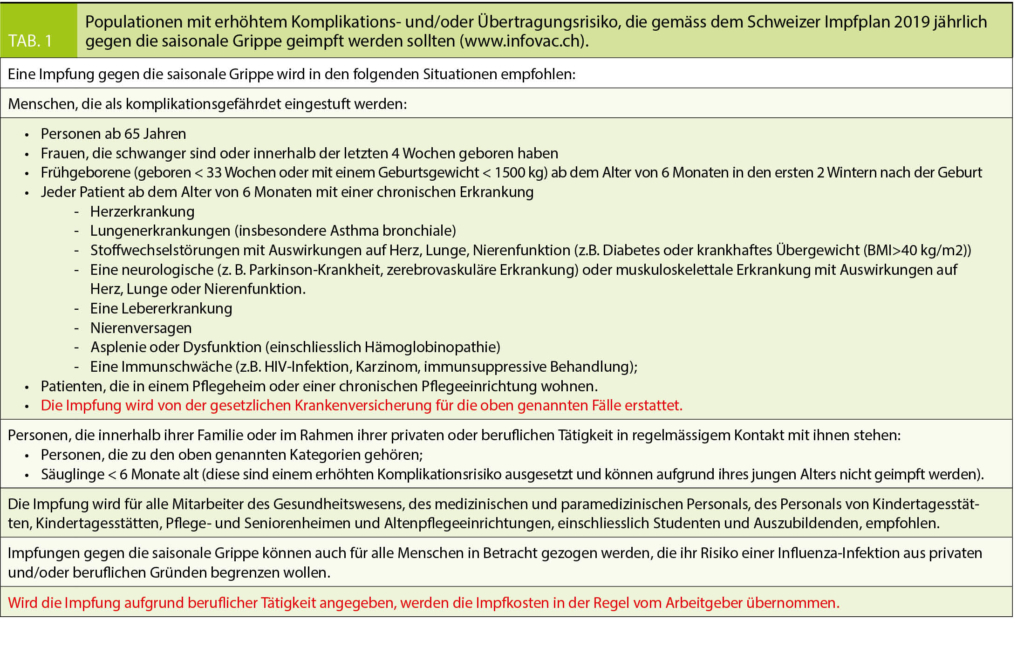

Der Schlüsselprozess, der den wiederkehrenden Grippeepidemien zugrunde liegt, ist die evolutionäre Fähigkeit von Viren, der immunologischen Kontrolle zu entweichen, die durch frühere Kontakte (Infektion und/oder Impfung) induziert wurde. Zeitpunkt und Art des Auftretens neuer Sorten bleiben weitgehend unvorhersehbar (1). Die Grippe als keineswegs harmlose Erkrankung ist hoch ansteckend. Die Prävention durch Impfung ist derzeit die wirksamste Massnahme (2-5) und die Empfehlungen haben sich seit 2013 kaum verändert (www.infovac.ch). Der Impfstoff wird jährlich für alle Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko (Tab 1) ohne Nachweis einer Verringerung der Schutzwirkung mit diesem Impfprogramm empfohlen. In der Schweiz werden Influenza-Infektionen durch das Meldesystem Sentinella überwacht und alle im Labor bestätigten Infektionen im Meldeverfahren erfasst. Diese Daten und die Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre haben ein Verbesserungspotenzial bei der Bekämpfung der Grippe aufgezeigt. Sie ermöglichen Forschern nun, epidemische Trends von Influenzaviren zu beobachten und Virussequenzen in öffentlichen Datenbanken zu sammeln. Eine bessere Auswahl der Impfstoffkandidaten und die Früherkennung von arzneimittelresistenten Viren sind die direkte Folge, ebenso wie vielversprechende Fortschritte in der Prävention und Behandlung.

Die Grippesaison 2018/19 in Zahlen

In der Schweiz waren die in der letzten Saison im Umlauf befindlichen Viren überwiegend Influenza-A-Viren vom Typ A / H1N1pdm09 und A / H3N2. Infolgedessen war die Impfrate ausgezeichnet (99,5%). Der vierwertige Impfstoff hatte nur einen sehr kleinen Vorteil, da die Viren der Influenzae B-Yamagata-Linie nur sehr wenig zirkulierten. Studien haben die Wirksamkeit des Impfstoffs bei ambulanten Patienten auf 32-68% geschätzt. Sie war bei den Viren A/H1N1pdm09 (45-72%) signifikant höher als bei A / H3N2 (39 bis 45%).

Während der Überwachung zwischen dem 30. September 2018 und dem 20. April 2019 haben rund 209 200 Personen (2,5% der Schweizer Bevölkerung) einen Hausarzt wegen einer Grippeerkrankung konsultiert, was einer Gesamtinzidenz von 2466 Erstkonsultationen pro 100 000 Einwohner entspricht. Diese Zahl ist 13% niedriger als die durchschnittliche saisonale Gesamtinzidenz in den letzten zehn Saisons (2846/100 000). Die Epidemie-Schwelle für die Saison 2018/19 lag bei 68 Verdachtsfällen von Grippe pro 100 000 Einwohner. Die Häufigkeit der wöchentlichen Konsultationen überschritt diesen Schwellenwert von Mitte Januar (Woche 2/2019) bis Mitte März (Woche 12/2019) für eine Gesamtdauer von 11 Wochen, wobei eine Spitzenepidemie in der sechsten Woche 2019 (306 Konsultationen/100 000 Einwohner) erreicht wurde, was der niedrigste Wert seit 2012/13 war. Während die Inzidenz bei Kindern im Alter von 0-4 Jahren am höchsten war (4993 Konsultationen/100 000 Einwohner), waren die über 65-Jährigen mit 1426 Konsultationen/100 000 Einwohner die am wenigsten infizierte Kategorie der Bevölkerung (www.bag.admin.ch).

In dieser Altersgruppe lag die Zahl der Todesfälle jedoch leicht über den Anfang März 2019 erwarteten Werten. Diese übermässige Sterblichkeit widerspiegelt den Schweregrad der Epidemie in dieser Bevölkerung und das Risiko einer schweren Krankheit bei gefährdeten Menschen. Von allen gemeldeten Grippefällen gehörten 7,6% zu der Gruppe der Menschen mit erhöhtem Komplikationsrisiko und 36,6% zu den über 65-Jährigen. Der höchste Anteil der Krankenhausaufenthalte wegen vermuteter Influenza wurde auch in dieser Population verzeichnet (4,7%) und der niedrigste bei den 5-29-Jährigen (0%). Eine Lungenentzündung wurde bei 3,4% der gemeldeten Verdachtsfälle diagnostiziert, am häufigsten bei Personen über 64 Jahren (10,5%), am seltensten bei Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren (1,5%) (www.bag.admin.ch)

In der Saison 2018/19 waren etwa 7,9 % der Personen, die wegen eines Verdachts auf Grippe mit bekanntem Impfstatus gemeldet wurden, geimpft. In den Gruppen, für die das BAG eine Impfung empfiehlt (Tab. 1), war dieser Anteil höher, bei über 65-Jährigen mit 40,1% und bei denjenigen mit einem erhöhten Komplikationsrisiko mit 33,5%. Eine antivirale Behandlung, in den meisten Fällen mit einem Neuraminidase-Hemmer, wurde 2,2% der mit Grippe infizierten Personen verabreicht; 10,4% erhielten eine antibiotische Behandlung, die wahrscheinlich auf eine bakterielle Superinfektion zurückzuführen ist (www.bag.admin.ch).

Die Grippe ist vor Auftreten der Symptome ansteckend und manchmal sogar asymptomatisch

Die Grippe wird durch direkten Kontakt mit einer infizierten Person (Niesen, Husten bis zu 1 Meter) übertragen, insbesondere in engen Räumen. Aber auch auf inerten Oberflächen können Grippeviren bis zu 48 Stunden am Leben bleiben. Da geschätzt wurde, dass ein erwachsener Mensch bis zu 40 Gesichtskontakte pro Stunde mit seinen Händen haben kann, sind Kontakte mit «kontaminierten» inerten Gegenständen und Oberflächen (Tisch, Türgriffe, Aufzugsknopf, Treppengeländer, Banknoten usw.) ein Übertragungsweg, der nicht trivialisiert werden sollte (6). Kontaminierte Menschen können Grippeviren auf andere übertragen, auch wenn sie sich (noch) nicht krank fühlen (6). Darüber hinaus hat fast ein Drittel der Infizierten keine der spezifischen Symptome und fühlt sich nicht einmal krank (7). Diese Menschen können Übertragungsvektoren sein, ohne die Gefährung ihrer Umgebung zu ahnen.

Die Impfung trägt wesentlich dazu bei, das Übertragungsrisiko bei geimpften Personen zu verringern, aber durch Gruppenimmunität (8) auch bei nicht geimpften Personen, wenn die Impfrate ausreichend ist (≥ 75% der Bevölkerung). Die Angehörigen der Gesundheitsberufe gehören zu den am stärksten von Grippe bedrohten Personen (9). Darüber hinaus bedeutet der daraus resultierende Krankheitsurlaub oft eine zusätzliche Arbeitsbelastung für Kollegen in Seuchenzeiten und/oder Reorganisationsmassnahmen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Teilzeitarbeitskräften, insbesondere in Alters-, Pflegeheimen und Spitälern (10).

Klinik der Grippe

Nach der Kontamination treten die Grippesymptome in der Regel innerhalb von ein bis drei Tagen auf. Die saisonale Grippe manifestiert sich in einem Gefühl des allgemeinen Unwohlseins, einem plötzlichen Anstieg des Fiebers, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Appetitlosigkeit und Schwindel. Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch die Intensivierung der Atemwegsbeschwerden (trockener Husten, Halsschmerzen, Heiserkeit, Rhinitis). Das Fieber dauert in der Regel 3 bis 8 Tage und die Genesung 7 bis 15 Tage, kann aber länger in Anspruch nehmen (11). Bei älteren Menschen und/oder Menschen mit chronischen Erkrankungen ist die Grippe jedoch weit davon entfernt, eine gutartige Erkrankung zu sein, und kann mit Komplikationen einhergehen (12). Die häufigsten Komplikationen sind infektiöse Pneumonien. In erster Linie sind sie auf die direkte Virulenz des Influenzavirus zurückzuführen; in zweiter Linie auf bakterielle Superinfektionen (12).

Die jährlich empfohlene Impfung bleibt die wirksamste Prävention

Die Impfung ist nach wie vor die einfachste, wirksamste und wirtschaftlichste Prävention für Menschen mit erhöhtem Risiko für Komplikationen und/oder Übertragung von Influenza-Infektionen (Tab. 1). Die antigene Vielfalt der menschlichen Influenzaviren stellt jedoch nach wie vor eine Herausforderung für die Entwicklung von Impfstoffen mit langfristigem Immunschutz dar (1).

Alternativen zur Impfung

Andere Methoden zur Bekämpfung der Grippe, einschliesslich Hygienemassnahmen, ergänzen die Impfung, können sie aber, wenn auch unerlässlich, nicht ersetzen. Im Zusammenhang mit anderen winterlichen Atemwegsinfektionen, die weder spezifischen Impfungen noch ursächlichen Behandlungen zugänglich sind, bleiben Masken, Atemschutzgeräte und Handhygiene sowie Barrieremassnahmen («Tropfenisolation», soziale Distanz) die einzigen wirksamen Waffen (13-15). Kürzlich wurden die immunmodulatorischen Effekte von Vitamin D bei der Prävention von Grippe und saisonalen Atemwegsinfektionen untersucht (16). In einer randomisierten, kontrollierten Langzeitstudie konnte gezeigt werden, dass eine Supplementierung mit 100 000 IE/Monat Vit. D die Inzidenz akuter Atemwegsinfektionen reduziert (2) im Vergleich zur Standard Supplementierung (400-1000 IE/Tag) (17). Während die antiinfektiösen Wirkungen von Vit. D immer besser dokumentiert sind, gibt es derzeit keine Daten, die einen Effekt von Vit. D auf die Immunogenität von Grippeimpfstoffen bestätigen (18).

Impfstoffe, die in der Saison 2019/2020 für Erwachsene zugelassen sind

Sie enthalten 15 µg Hämagglutinin (HA) pro 0,5 ml Dosis jedes der konstituierenden Virusstämme. Entsprechend der Empfehlung der WHO gibt es in der Saison 2019/2020 dreiwertige Impfstoffe (3 Influenza-Stämme = A / H3N2 (A / Kansas/14/2017) und A / H1N1 (A/Brisbane/02/2018) und B-Victoria (B/Colorado/06/2017) – Agrippal®, Fluarix®, Influvac® und Mutagrip®) und vierwertige Impfstoffe (4 Virenstämme = dreiwertig + B-Yamagata (B / Phuket/3073/2013-like) – Fluarix Tetra® und , VaxigripTetra®). Bei Erwachsenen gibt es keine klinischen Argumente für einen dreiwertigen oder vierwertigen Impfstoff. Der dreiwertige Fluad®-Impfstoff hat die Besonderheit, dass er ein Adjuvans (MF59C) enthält, das die Immunogenität und Wirksamkeit verbessert (19). Es wird besonders für Erwachsene über 65 Jahren empfohlen (www.sevaccinercontrelagrippe.ch) (20). Wenn Impfstoffe nicht für alle verfügbar sind, geht es vor allem darum, Menschen in einer Gruppe mit erhöhtem Komplikationsrisiko zu impfen (Tab. 1) (www.infovac.ch). Alle in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe sind inaktiviert und frei von Quecksilber und Aluminium.

Die Kontroverse über die jährliche Impfung

Mehrere Beobachtungsstudien haben gezeigt, dass eine wiederholte jährliche Impfung einen negativen Einfluss auf den Schutz während bestimmter Jahreszeiten haben könnte. Dieser negative Einfluss wurde hauptsächlich bei der Grippe A/H3N2 (21, 22) beobachtet. Dieses Phänomen ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren und sollte noch nicht zu einer Änderung der Impfpraxis und -politik führen (23). Tatsächlich ist die Zeitverzögerung zu kurz und es wurden zu wenige Studien durchgeführt. Zudem ist die Heterogenität der Ergebnisse sehr hoch. Nur wenige Studien haben die Wirkung mehrerer jährlicher Impfungen auf die Wirksamkeit von Impfstoffen analysiert, obwohl sie darauf hindeuten, dass die Wirksamkeit der Impfung durch deren Applikationsmuster in den vergangenen Saisons beeinflusst werden kann. Wenn auch die Hypothese des «antigenen Abstandes» einen vereinfachten theoretischen Rahmen bietet, um die Auswirkungen einer wiederholten Grippeimpfung zu erklären, sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um dieses Phänomen vollständig zu verstehen, und zwar auch in einem Kontext, in dem der Impfstoff für mehr als zwei aufeinander folgende Saisons verabreicht werden. (www.vaxinfopro.be/spip.php?rubrique28). Andere Studien haben bestätigt, dass wiederholte Impfungen, sowohl bei jungen als auch bei älteren Menschen zu hochreaktiven Immunantworten sowohl innerhalb verschiedener viraler Subtypen als auch zwischen verschiedenen antigenen Subtypen beitragen (24, 25, 26). Dies veranschaulicht die Auswirkungen von Alter und Vorgeschichte der Influenza-Exposition auf die Fähigkeit einer Person, auf zukünftige Influenza-Infektionen zu reagieren.

Wie sieht die Zukunft der Impfung aus?

Derzeit verfügbare Impfstoffe reduzieren theoretisch das Grippe-Risiko bei einem gesunden Erwachsenen um 70%, wenn die Impfstämme mit den zirkulierenden Stämmen übereinstimmen (was beispielsweise in der Saison 2015/16 nicht der Fall war) (4). Diese spezifische Immunantwort weist manchmal eine suboptimale Wirksamkeit auf. Wenn auch das Alter und die Immunkapazität der geimpften Person (20) erklären, warum der Impfstoffschutz bei älteren Menschen auf 30-40 % sinkt ( 2, 3), hängt die Qualität des Virenschutzes auch von der Qualität der jährlichen Umformulierung des Impfstoffs ab ( 27). Die Zugabe eines Adjuvans ist ein einfacher und effektiver Weg, um die Immunogenität zu verbessern, aber es erhöht de facto die Reaktionsfähigkeit. Dies wird zwar meist auf intensivere Reaktionen an der Injektionsstelle reduziert (28), führt aber vor allem zu einer Ablehnung der Impfung in der Bevölkerung (29).

Neue so genannte «universelle» Impfstoffe befinden sich derzeit in der Entwicklung. Sie sollten es ermöglichen, die Probleme zu überwinden, die mit der hohen Variabilität der Grippeviren verbunden sind, die eine jährliche Aktualisierung der Zusammensetzung der saisonalen Impfstoffe und der Wiederimpfung erfordern. Diese Impfstoffe werden derzeit hauptsächlich aus hochkonservierten Epitopen der HA-, NA- oder extrazellulären Domäne des Influenza M2-Proteins sowie aus internen Proteinen wie NP und M1 entwickelt. Diese Impfstoffe sollten in der Lage sein, Schutz vor homologen und abgeleiteten Stämmen des Influenzavirus und vor solchen mit antigenem Shift zu bieten, wodurch die notwendige jährliche Neuformulierung vermieden und vor allem die Belastung durch die Krankheit reduziert wird. Wenn diese Impfstoffe ihre Immunogenität, Wirksamkeit und Fähigkeit zur Gewährung einer lang anhaltenden Immunität unter Beweis stellen, könnten sie in die Zusammensetzung der aktuellen Impfstoffe aufgenommen werden oder diese sogar ersetzen (29).

Stellenwert und Wirksamkeit von antiviralen Mitteln zur Grippebekämpfung

Antivirale Grippepräparate helfen, schwere Komplikationen in Hochrisikosituationen im Falle einer Infektion zu vermeiden. Im Idealfall sollten sie so schnell wie möglich nach Auftreten von Grippesymptomen verabreicht werden. Eine empirische Behandlung von Patienten, bei denen der Verdacht auf Grippe besteht, wird in der Regel nicht empfohlen. Eine antivirale Behandlung ist für Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen während der Epidemie mit Grippesymptomen von weniger als 48 Stunden indiziert (30).

Die wichtigsten derzeit verwendeten antiviralen Mittel sind Neuraminidase-Hemmer, die durch Oseltamivir, Zanamivir und Peramivir (in der Schweiz nicht erhältlich) repräsentiert werden (31). Sie begrenzen die Ausbreitung von Viren ausserhalb infizierter Zellen. M2-Protein-Inhibitoren wie Amantadin und Remantadin begrenzen das Eindringen des Virus in die Zelle. Sie reduzieren effektiv Komplikationen und ganz allgemein das Fortschreiten der Symptome. Während die überwiegende Mehrheit der Viren noch empfindlich ist, führen einige Mutationen zu Resistenzen (Neuraminidase: H275Y und E119V; M2-Protein-Gen: Ser31). Die Resistenzen gegen zirkulierende Influenzaviren werden genau überwacht. Die WHO kann Echtzeitinformationen über den möglichen Einsatz bei der therapeutischen oder prophylaktischen Behandlung liefern (z.B. Epidemie in geschlossenen Gemeinschaften, Institutionen usw.) (30, 32). In der Saison 2018/19 zeigte nur ein Abstrich eine Resistenz gegen Oseltamivir (www.bag.admin.ch).

Wenn auch Resistenzfälle selten sind (Europa < 0,3% und USA: 1% von A / H1N1pdm09 und 0% für andere Viren), ist wegen der Möglichkeit von viralen Mutationen und dem Auftreten von neuen Resistenzen ein Effort für die Entwicklung von antiviralen Medikamenten mit unterschiedlichen Mechanismen sinnvoll und notwendig, insbesondere im Falle eines neuen Pandemiestammes.

Neue antivirale Mittel

Mehrere neue antivirale Mittel befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien und können neue Behandlungsklassen darstellen, die Symptome und Komplikationen bei Hochrisikopatienten reduzieren könnten (Tab. 1). Baloxavir ist zum Beispiel ein Molekül mit einem neuartigen Wirkmechanismus, das gerade von der Food and Drug Administration in den USA zugelassen wurde (31). Es ist der erste Wirkstoff einer neuen Klasse von Influenzavirus-Endonukleasehemmern, der für die Virusvermehrung in der Wirtszelle notwendig ist. Weitere Ziele werden noch untersucht, darunter virale Kinasen, Endozytose und virale Fusion.

Therapeutische Alternativen

In den letzten zehn Jahren haben eine Reihe von humanen monoklonalen Antikörpern ihre Fähigkeit bewiesen, an ein breites Spektrum von Influenza-A- und -B-Viren zu binden und diese zu neutralisieren. Die meisten dieser monoklonalen Antikörper richten sich gegen den Stamm des viralen Hämagglutinins und einige wurden nun in frühen bis mittleren klinischen Studien untersucht (33). Eine wichtige Schlussfolgerung dieser klinischen Studien ist, dass diese Antikörper sicher sind und die Symptome der Grippe reduzieren. Auch Bi- und Multispezies-Grippeantikörper wurden identifiziert, aber noch nicht in klinischen Studien getestet. In Zukunft könnten antikörperbasierte Therapien ein integraler Bestandteil unseres Arsenals zur Prävention und Behandlung von Influenza sein (33).

Genolier Klinik und Montchoisi Klinik

Route du Muids 3

1272 Genolier

plang@genolier.net

plang@genolier.net

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Die Influenza ist eine hoch ansteckende akute Virusinfektion

- Die Grippe verursacht jährliche Epidemien mit einem Wintergipfel

- Die Influenza ist ein grosses Problem der öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen (Tab. 1)

- Bei 30% der Fälle kann die Grippe asymptomatisch bleiben, aber die Person ist ansteckend und somit potenziell ein Vektor des Virus in ihrer Umgebung

- Die Beschäftigten im Gesundheitswesen sind besonders anfällig für Infektionen und die Übertragung von Influenza

- Die Impfung ist derzeit das wirksamste Mittel zur Prävention; individuelle Schutzmassnahmen sind eine gute Ergänzung

- Im Falle einer Grippe sind antivirale Mittel wirksamer, wenn sie innerhalb der ersten 48 Stunden verabreicht werden

1. Petrova VN, Russell CA: Die Entwicklung der saisonalen Grippeviren. Nat Rev Microbiol 2018, 16:47-60.

2. Lang PO, Mendes A, Socquet J, Assir N, Govind S, Aspinall R: Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs bei alternden und älteren Erwachsenen: umfassende Analyse der Beweise. Klinische Intervention Alterung 2012, 7:55-64 Uhr.

3. Demicheli V, Jefferson T, Di Pietrantonj C, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE, Rivetti A.: Impfstoffe zur Prävention der Grippe bei älteren Menschen. Cochrane Database Syst Rev 2018, 2:CD004876. doi: 004810.001002/14651858.CD14004876.pub14651854.

4 Demicheli V, Jefferson T, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C.: Impfstoffe zur Vorbeugung der Grippe bei gesunden Erwachsenen. Cochrane Database Syst Rev 2018, 2:CD001269. doi: 001210.001002/14651858.CD14001269.pub14651856.

5. Jefferson T, Rivetti A, Di Pietrantonj C, Demicheli V: Impfstoffe zur Vorbeugung der Grippe bei gesunden Kindern. Cochrane Database Syst Rev 2018, 2:CD004879. doi: 004810.001002/14651858.CD14004879.pub14651855.

6. Aspinall R LP: Die Lawine kommt…. Und gerade jetzt fängt es an zu schneien. Front Immunol 2013, 25. Juni; 4:165.

7. Bundesamt für Gesundheit (BAG): Saisonale Grippe 2017/2018: Reduzierung des Krankheitsrisikos für sich und seine Familie. BAG – Bulletin 2017, 41:10-13.

8. Lang PO, Samaras D, Samaras N, Govind S, Aspinall R: Influenza-Impfung gegen Erschöpfung des Immunsystems: Ist die Herdenimmunität wirksam zum Schutz älterer Menschen? Influenza Res Treat 2011, 2011:419216.

9. Maltezou HC, Theodoridou K, Ledda C, Rapisarda V: Impfung von medizinischem Personal: Zeit, die aktuelle Situation in Europa zu überdenken. Future Microbiol 2019, 14:5-8.

10. Imai C, Toizumi M, Hall L, Lambert S, Halton K, Merollini K: Eine systematische Überprüfung und Meta-Analyse der direkten epidemiologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der saisonalen Grippeimpfung auf das Gesundheitspersonal. PLoS One 2018, 13::e0198685. doi: 0198610.0191371/journal.pone.0198685. eCollection 0192018.

11. Seki M, Fuke R, Oikawa N, Hariu M, Watanabe Y: Verbindung von Influenza mit schwerer Lungenentzündung/Empyem in der Gemeinde, im Krankenhaus und im gesundheitsbezogenen Umfeld. Respir Med Case Rep 2016, 19:1-4.

12. Mauskopf J, Klesse M, Lee S, Herrera-Taracena G: Die Last der Influenza-Komplikationen in verschiedenen Hochrisikogruppen: eine gezielte Literaturrecherche. J Med Econ 2013, 16:264-277.

13. Offeddu V, Yung CF, Low MSF, Tam CC: Wirksamkeit von Masken und Atemschutzgeräten gegen Atemwegsinfektionen im Gesundheitswesen: Eine systematische Überprüfung und Meta-Analyse. Klinische Infektion Dis 2017, 65:1934-1942.

14. MacIntyre CR, Chughtai AA: Gesichtsmasken zur Prävention von Infektionen im Gesundheitswesen und in der Gemeinde. BMJ 2015 Apr 9, 350:h694.

15 Prävention von Grippe und saisonalen viralen Atemwegsinfektionen(https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=521)

16. Lang PO, Aspinall R: Vitamin D-Status und die Widerstandsfähigkeit des Wirtes gegen Infektionen: Was es derzeit (nicht) versteht. Klinik Ther 2017, 39:930-945.

17. Ginde AA, Blatchford P, Breese K, Zarrabi L, Linnebur SA, Wallace JI, Schwartz RS: Hochdosiertes monatliches Vitamin D zur Prävention akuter Atemwegsinfektionen bei älteren Langzeitbewohnern: Eine randomisierte klinische Studie. J Am Geriatr Soc 2017, 65:496-503.

18. Lang PO, Aspinall R: Können wir die immunmodulierende Wirkung von Vitamin D auf die angeborene und adaptive Immunität gegen die Impfstoffreaktion übersetzen? Nährstoffe 2015, 7:2044-2060.

19. Aspinall R, Lang PO,: Reaktionsfähigkeit von Impfstoffen bei älteren Menschen: Best Practice für die Klinik. Expert Rev Impfstoffe 2014, 13:885-894.

20. Aspinall R, Lang PO,: Impfungen für ältere Menschen, die über altersspezifische Ansätze hinausgehen. Expert Rev Impfstoffe 2018, 17:23-30 Uhr.

21. McLean HQ, Thompson MG, Sundaram ME, et al.: Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs in den Vereinigten Staaten im Zeitraum 2012-2013 : variabler Schutz nach Alter und Virustyp. Klinische Infektion Dis 2014, 59:1375-1385

22. Skowronski DM, Chambers C, Sabaiduc S, et al: Ein perfekter Sturm: Einfluss der genomischen Variation und der Serienimpfung auf die Wirksamkeit von Impfstoffen mit geringer Grippe während der Saison 2014-2015. Clin Infect Dis 2016, 63:21-32.

23. Bartoszko JJ, McNamara IF, Aras OAZ, Hylton DA, Zhang YB, Malhotra D, Hyett SL, Morassut RE, Rudziak P, Loeb M…: Verringert die konsequente Grippeimpfung den Schutz vor Influenza? Eine systematische Überprüfung und Meta-Analyse. Impfstoff 2018, 36:3434-3444.

24. Carlock MA, Ungram JG, Clutter EF, Cecil NC, Ramgopal M, Zimmerman RK, Warren W, Kleanthous H, Ross TM: Einfluss des Alters und der bereits bestehenden Influenza auf die Induktion von menschlichen Antikörperreaktionen gegen Influenza-B-Viren. Hum-Impfstoff Immunotherapie 2019, Jul10 doi: 10.1080/21645515.2019.1642056. (Epub vor dem Druck).

25. Ramsay LC, Buchan SA, Stirling RG, Cowling BJ, Feng S, Kwong JC, Warshawsky BF: Die Auswirkungen der wiederholten Impfung auf die Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen: eine systematische Überprüfung und Metaanalyse. BMC Med 2019, 17:9.

26. Lang PO, Bonduelle O, Benhabiles N, Combadières B: Frühere Kontakte mit den saisonalen Impfstoffen 2000-2003 erweitern den pandemischen A/H1N1-Impfstoff-spezifischen Immunschutz 2009 auf nicht-humorale Abteilungen. Eur Geriatr Med 2014, 5:136-138.

27 Trucchi C, Paganino C, Amicizia D, Orsi A, Tisa V, Piazza MF, Icardi G, Ansaldi F: Universal Influenza Virus Impfstoffe: Was muss als nächstes geschehen? Gutachten Biol Ther 2019, 19:671-683.

28. Lang PO, Aspinall R,: Impfungen bei älteren Menschen: Was kann man empfehlen? Drogenalterung 2014, 31:581-599.

29. Smith TC: Impfstoffablehnung und Zögern: eine Überprüfung und ein Aufruf zum Handeln. Offenes Forum Infect Dis 2017, 4:ofx146.

30. Yen HL: Aktuelle und neuartige antivirale Strategien für Influenza-Infektionen. Curr Opin Virol 2016, 18:126-134.

31. Szollosi DE, Bill A: Mögliche Rolle der Endonukleasehemmung und anderer Ziele bei der Behandlung der Grippe. Curr Drug Targets 2019, 1. August doi: 10.2174/1389450120666190801115130. (Epub vor dem Druck). : : .

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Empfohlene Zusammensetzung der Grippeimpfstoffe für die Grippesaison 2014-2015 in der nördlichen Hemisphäre. Wkly Epidemiol Rec 2014, 89:93-104.

33. Sedeyn K, Saelens X: Neue antikörperbasierte Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten bei Grippe. Antivirales Res 2019, 170:104562.

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 10

- Oktober 2019