- Die leise Gefahr im Hintergrund: Es ist Zeit, systematisch an die Niere zu denken

Die chronische Niereninsuffizienz verursacht weltweit eine erhebliche Morbidität und ist einer der Gründe für eine erhöhte Mortalität. Dies ist in der Schweiz trotz des sehr guten Gesundheitssystems leider nicht anders. Prävalenzdaten zeigen, dass eine von zehn Personen hierzulande an einer chronischen Niereninsuffizienz leidet. Eine frühe Erkennung und Intervention kann das Fortschreiten der chronischen Niereninsuffizienz verlangsamen und Krankheitskomplikationen vermindern. Dadurch werden Folgekosten gesenkt und nicht zuletzt auch die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten verbessert. Eine kürzlich veröffentlichte Auswertung zeigt jedoch, dass in der Primärversorgung in der Schweiz das Management der chronischen Niereninsuffizienz stark variiert. Entsprechende Weiterbildungsmassnahmen können helfen, um die beobachteten Abweichungen zu reduzieren.

Chronic kidney disease causes considerable morbidity worldwide and is one of the reasons for increased mortality. Unfortunately, this is no different in Switzerland despite the good healthcare system. Prevalence data show that one in ten people in our country suffers from CKD. Early detection and intervention can slow down the progression of CKD and reduce disease complications. This reduces follow-up costs and, not least, improves patients’ quality of life. However, a recently published evaluation shows that the management of CKD in primary care in Switzerland varies greatly. Appropriate further training measures can help to reduce the observed deviations.

Key Words: chronic kidney disease, early detection, albuminuria

Dieser Artikel entstand aus der Teilnahme der Autorinnen und Autoren an einem von der Firma AstraZeneca initiierten Round Table im Rahmen eines Projektes zur Steigerung des Bewusstseins für die chronische Niereninsuffizienz in der Grundversorgung. Die Prävalenz dieser Erkrankung nimmt zu, und es besteht die Notwendigkeit, dass die Grundversorgerinnen und -versorger eine führende Rolle bei ihrer Früherkennung übernehmen.

Die Leise Gefahr im Hintergrund

Die Prävalenz der chronischen Niereninsuffizienz (engl.: chronic kidney disease, CKD) ist in der Schweiz hoch und es wird aktuell prognostiziert, dass sie bis 2040 die fünfthäufigste Todesursache sein wird (1) – diese Tatsache hängt mit dem Älterwerden der Bevölkerung und dem Zunehmen von «Volkskrankheiten» wie Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie und Übergewicht zusammen.

Aktuell ist einer von zehn Erwachsenen in der Schweiz von CKD betroffen, doch neun von zehn Betroffenen wissen nichts von ihrer Erkrankung (2, 3, 4). Dies aufgrund der meist asymptomatisch und schmerzlos verlaufenden Niereninsuffizienz. Eine schweizerische, multizentrische Querschnittsstudie hat gezeigt, dass in der Hausarztpraxis sogar 23 Prozent der Patienten und Patientinnen von einer CKD betroffen sind (5).

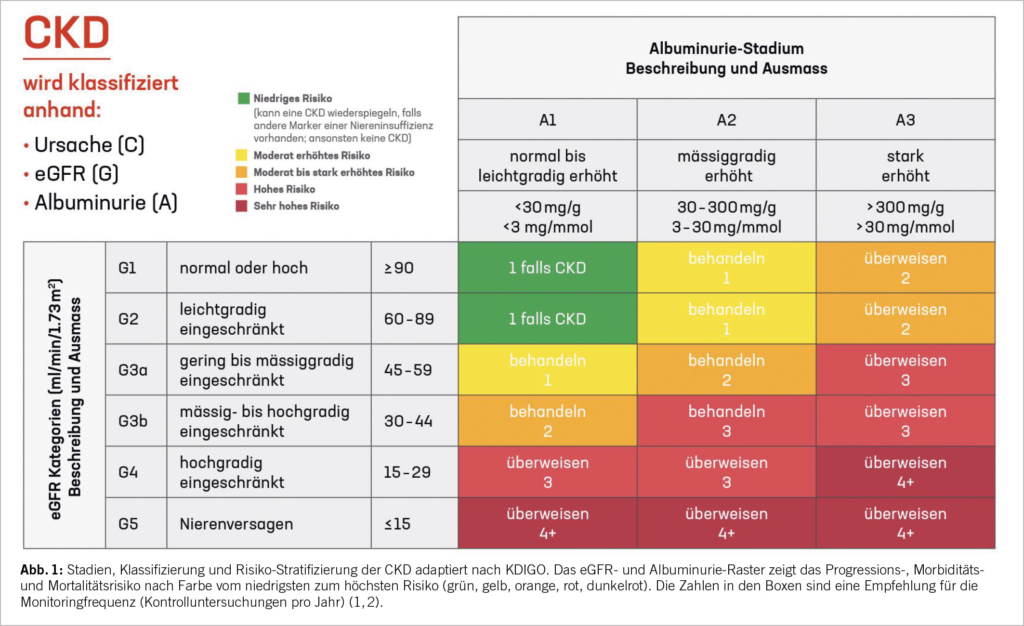

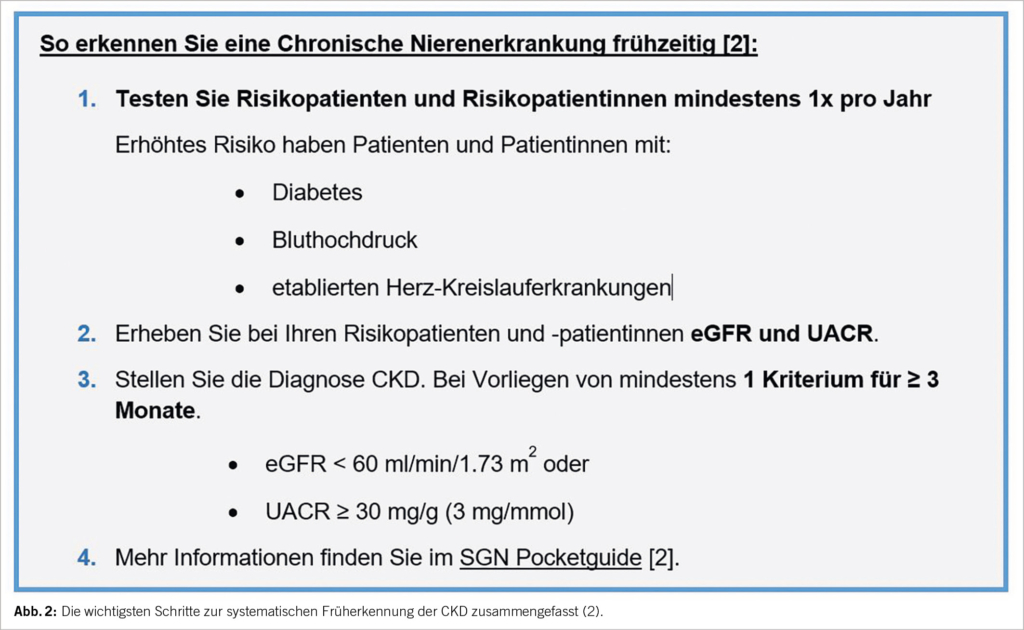

Die Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie (SGN) hat im November 2021 einen Pocketguide zur systematischen Früherkennung der CKD veröffentlicht (3). Dieser bietet eine einfache Übersicht, wie man bei der Früherkennung und Einteilung der CKD in der allgemeinen inneren Medizin vorgehen sollte. Es wird empfohlen, die Nierenwerte von Risikopatientinnen und -patienten regelmässig (mindestens einmal jährlich) zu überprüfen: speziell bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus, arterieller Hypertonie und kardiovaskulären Erkrankungen. Wichtig ist, dass man sowohl eGFR (geschätzte glomeruläre Filtrationsrate) als auch UACR (Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio) bestimmt. Beides sind diagnostische Kriterien für das Vorliegen einer CKD, d.h. eine CKD kann übersehen werden, wenn man nur die eGFR bestimmt. Zudem sind beide Parameter notwendig, um die korrekte Einteilung und Risikostratifizierung einer CKD vornehmen zu können (Abb. 1) (3).

Analyse in der Hausarztmedizin zeigt grosse Abweichungen bei Nierenwert-Kontrollen

Eine kürzlich veröffentliche, retrospektive Analyse eines Kollektivs an Hausarztpraxen zeigt ein heterogenes Bild: Während bei den meisten Ärztinnen und Ärzten eine hohe Awareness bezüglich Nephrotoxizität von nichtsteroidalen Antirheumatika besteht, gibt es grosse Abweichungen, was die regelmässige Kontrolle der Nierenwerte von Individuen mit einem erhöhten CKD-Risiko betrifft. Darüber hinaus wird nur bei 18 Prozent der Betroffenen mit etablierter CKD innerhalb von 18 Monaten eine Albuminurie-Messung zum Monitoring durchgeführt (6). Diese Ergebnisse unterstreichen, dass es wichtig ist, das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Früherkennung der Nierenkrankheit in den Arztpraxen zu verbessern. Dadurch kann für viele Betroffene die Nierenfunktion erhalten und Gesundheitskosten eingespart werden (7, 8).

Weshalb die CKD unterdiagnostiziert ist und CKD-Patientinnen und -Patienten oft unterversorgt sind

Im Hinblick auf die chronische Nierenkrankheit sind das Wissen und das Interesse im Gesundheitssystem mangelhaft (9, 10). Die Nieren haben im Vergleich zu anderen Organen nicht denselben «Attraktivitätsfaktor». Jahrzehntelang gab es wenig therapeutische Verbesserungsmöglichkeiten zur Verlangsamung der Nierenkrankheit (11, 12). Daher überrascht es nicht, dass es an Bewusstsein und Wissen um die systematische Früherkennung der CKD in der ärztlichen Grundversorgung mangelt. In der Grundversorgung wird die regelmässige Abklärung der Nierenwerte bei Diabetes-Patientinnen und -patienten bereits gut umgesetzt, dies ist jedoch weniger der Fall bei Hypertonie-Betroffenen und bei Personen mit kardiovaskulären Erkrankungen (6).

Speziell die Durchführung des UACR-Tests zur quantitativen Bestimmung der Albuminurie ist wenig etabliert (6). Das führt dazu, dass viele Patientinnen und Patienten gar keine oder eine zu späte CKD-Diagnose bekommen. Oft ist die Nierenschädigung dann bereits fortgeschritten. Zudem kann ohne das Wissen über die quantitative Albuminausscheidung nicht die richtige Therapie gewählt werden.

Diese Faktoren zeigen, dass es wünschenswert wäre, routinemässige Abläufe zur CKD-Früherkennung in der Grundversorgung zu etablieren und zu konsolidieren.

Viele Menschen sind sich nicht bewusst, wie relevant eine gute Nierenfunktion ist

Viele Patientinnen und Patienten sind sich zudem nicht bewusst, wie relevant die Nierenfunktion ist: Sie sind oft gut informiert über ihre Blutzucker-, Blutdruck- und Cholesterinwerte – was «gesunde» Nierenwerte sind, wissen jedoch die allerwenigsten.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich eine chronische Niereninsuffizienz im frühen Stadium kaum durch Krankheitszeichen bemerkbar macht und meist völlig symptomfrei verläuft.

Das komplexe und fragmentierte Gesundheitssystem in der Schweiz erschwert es zudem, CKD-Betroffenen eine frühe Diagnose zu ermöglichen: Elektronische Informationssysteme zur Verwaltung der Patientendaten erlauben es meist nicht, systematisch nach Risikopatientinnen und -patienten zu suchen. Aus Datenschutzgründen sind auch «Alerts», welche zur Nierenkontrolle aufrufen, umstritten. Und darüber hinaus gibt es keine Qualitätsindikatoren oder Chronic-Care-Management-Tools, wie man sie bereits vom Diabetes mellitus oder anderen Fachbereichen kennt, die im Praxisalltag Unterstützung bieten könnten.

All diese genannten Faktoren zu erkennen, Lösungswege zu erarbeiten und umzusetzen, sind wichtige Schritte, um die Unterversorgung bei der CKD anzugehen.

Ein gezieltes Weiterbildungsprogramm zur CKD als Teamaktivität in der Hausarztpraxis

Eine Fokusgruppe aus Expertinnen und Experten der Nephrologie und der Grundversorgung hat zusammen mit AstraZeneca, Abbott und AxonLab ein Weiterbildungsprogramm entwickelt, das auf die Herausforderungen rund um die CKD-Früherkennung in der Hausarztpraxis eingehen soll.

Während des letzten Jahres erklärten sich 71 Arztpraxen bereit, bei diesem Programm mitzumachen. Ziel war es, die systematische Umsetzung der SGN-Empfehlungen zur Früherkennung der CKD (Pocketguide CKD) in der eigenen Praxis zu etablieren und während 2 Wochen regelmässig zu monitorisieren. Der Fokus lag dabei auf der routinemässigen Kontrolle der Nierenwerte eGFR undUACR bei der Risikopopulation, wie vom SGN-Pocketguide empfohlen, um eine korrekte CKD-Risikostratifizierung anhand der KDIGO-Heatmap durchführen zu können. Speziell bei der oft nicht üblichen Albuminurie-Messung und Bestimmung des UACR-Wertes wurden Hilfestellungen und Empfehlungen gegeben.

Das als «DenCKDran» bezeichnete Programm beinhaltete für das gesamte Praxisteam im Detail:

- eine gezielte CKD-Schulung für das gesamte Praxisteam

- eine individuelle Beratung der praxiseigenen Möglichkeiten zur CKD-Früherkennung inklusive Unterstützung rund um Laboranalysen und Laborgeräte sowie Informationen zur Rückvergütung der Labortests

- eine Selbstüberprüfung mittels einer Umfrage, ob die Ziele zur systematischen CKD Früherkennung erreicht wurden, und ein Vergleich zum Schnitt aller Teilnehmenden.

In der systematischen Erhebung einfacher Datenpunkte während der zwei Wochen, in denen das Programm durchgeführt wurde, konnten folgende interessante Erkenntnisse gewonnen werden (13):

- Jede vierte Person in der Hausarztpraxis gehört zur Risikogruppe für eine CKD.

- Zwei Drittel der Risikogruppe konnten in den zwei Wochen systematisch auf ihre Nierenwerte getestet werden.

- Bei jedem zehnten Risikopatienten respektive -patientin konnte eine potentielle CKD erkannt werden.

Was auffällt: Der in diesem Programm erhobene Anteil an Risikopatienten und Risikopatientinnen stimmt überein mit jenem in der Schweizerischen Querschnittsstudie zur CKD-Prävalenz in der Hausarztpraxis (5).

Trotz intensiver Weiterbildungsmassnahmen und Hilfestellungen wurde noch immer ein Drittel der Risikopopulation nicht wie empfohlen getestet. Eine systematische Erhöhung der Testrate in der Risikopopulation benötigt grosse Anstrengung.

Diese Resultate und das Feedback zeigen aber auch, dass sich eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik auszahlt. Die strukturierte Schulung, die über einen reinen «Frontalunterricht» hinausgeht, und die Inhalte wurden geschätzt, da das Thema CKD nicht oft besprochen wird.

Und die wichtigste Erkenntnis: Ein solches Programm bindet das gesamte Praxisteam mit ein und lässt es gemeinsam aktiv werden. Dadurch haben auch die medizinischen Praxisassistenten und -assistentinnen profitiert, was die Abläufe in der täglichen Praxis unterstützen konnte.

Man sieht, welchen grossen Einfluss die Grundversorgung potentiell auf die Nierengesundheit haben kann. Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, am Thema dranzubleiben, sich regelmässig weiterzubilden, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und das ganze Praxisteam einzubinden.

Ein Fazit eines Teilnehmers: «In der hausärztlichen Praxis ist die Prävention wichtig. Mittels simpler Methoden kann die Nierenfunktion erfasst werden. Eine chronische Niereninsuffizienz kann positiv beeinflusst und dadurch der Verlauf verlangsamt werden.»

Eine solche einzelne Initiative zeigt jedoch auch, dass immer noch ein weiter Weg bleibt, um das Bewusstsein für die CKD in der Gesundheitsversorgung zu stärken und die systematische Früherkennung von CKD zur Routine werden zu lassen. Dazu bedarf es der Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheitswesen und eines stärkeren Bewusstseins für die chronische Niereninsuffizienz.

Abkürzungen:

CKD: chronische Niereninsuffizienz, engl. chronic kidney disease

eGFR: geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, engl. estimated glomerular filtration rate

KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes

SGN: Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie

UACR: Urin-Albumin-Kreatinin-Verhältnis, engl. urine albumin-creatinine ratio

Dr. med. Stephen Woolley 1*

Dr. med. Thaka Pathmanathan 2*

Dr. med. Levy Jäger 3

Thomas Hunziker 4

Dr. med. Aurelia Schnyder 5

PD Dr. med. Harald Seeger 6

Dr. med. Hans-Rudolf Räz 6,7

1 Arztpraxis Woolley, Wollerau

2 Arztpraxis Volketswil, Volketswil

3 Institut für Hausarztmedizin, Universitätsspital Zürich, Zürich

4 Verband Nierenpatienten Schweiz, Praz/Vully

5 Klinik für Nephrologie und Transplantationsmedizin, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen

6 Nephrologie, Kantonsspital Baden AG, Baden

7 Doktorzentrum Mutschellen, Berikon

*Teilnehmende des DenCKDran-Weiterbildungsprogramms zur chronischen Niereninsuffizienz

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Arztpraxis Woolley, Wollerau

Teilnehmer des DenCKDran-Weiterbildungsprogramms zur chronischen Niereninsuffizienz

Arztpraxis Volketswil, Volketswil

Teilnehmerin des DenCKDran-Weiterbildungsprogramms zur chronischen Niereninsuffizienz

– Nephrologie, Kantonsspital Baden AG, Baden

– Doktorzentrum Mutschellen, Berikon

Dieser Artikel entstand aus der Teilnahme der Autor/-innen an einem von der Firma AstraZeneca initiierten Round Table im Rahmen eines Projektes zur Steigerung des Bewusstseins für die chronische Niereninsuffizienz in der Grundversorgung.

◆ Fast ein Viertel der Patientinnen und Patienten in der Schweizer Hausarztpraxis leiden an Niereninsuffizienz, ein Grossteil davon weiss nichts von der Erkrankung.

◆ Es besteht eine grosse Heterogenität bezüglich Früherkennung

und Management der chronischen Niereninsuffizienz in der

Hausarztmedizin.

◆ Gezielte Weiterbildungsmassnahmen für das ganze Praxisteam können helfen, diese Diskrepanzen zu verringern und die Früherkennung der chronischen Niereninsuffizienz in der Hausarztmedizin zu verbessern.

◆ Ein kürzlich veröffentlichter Pocketguide der Schweizerischen Gesellschaft für Nephrologie empfiehlt, die Nierenfunktion bei Patientinnen und Patienten mit arterieller Hypertonie, Diabetes mellitus oder kardiovaskulären Erkrankungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Dabei sollen sowohl die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) als auch das Urin-Albumin-Kreatinin-Verhältnis (UACR) bestimmt werden.

1. Foreman KJ, Marquez N, Dolgert A, et al. Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016-40 for 195 countries and territories. Lancet. 2018;392(10159):2052-2090.

2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2013:1-150.

3. Seeger H, de Seigneux S, Cippà P. Richtlinien zu Screening und Identifikation der Chronischen Niereninsuffizienz für Allgemeinmediziner und Internisten. Worb; Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie 2021.

https://www.swissnephrology.ch/wp/wp-content/uploads/2023/01/161121_SGN_Pocketguide_CKD_Web_A4_d_WZ.pdf; letzter Zugriff: 17.11.2023.

4. Forni Ogna V, Ogna A, Ponte B, et al. Prevalence and determinants of chronic kidney disease in the Swiss population. Swiss Med Wkly. 2016;146:w14313.

5. Tomonaga Y, Risch L, Szucs TD, Ambühl PM. The prevalence of chronic kidney disease in a primary care setting: a Swiss cross-sectional study. PLoS One. 2013;8(7):e67848.

6. Jäger L, Rosemann T, Burgstaller JM, Senn O, Markun S. Quality and variation of care for chronic kidney disease in Swiss general practice: A retrospective database study. PLoS One. 2022;17(8):e0272662.

7. Yeo, S.C., et al., Cost-effectiveness of screening for chronic kidney disease in the general adult population: a systematic review. Clinical Kidney Journal, 2023. 17(1).

8. Lamprea-Montealegre, J.A. and M.M. Estrella, Population-wide albuminuria screening: implications for CKD detection and management. Lancet, 2023. 402(10407): p. 1020-1021.

9. Bello AK, Levin A, Tonelli M, Okpechi IG, Feehally J, Harris D, Jindal K, Salako BL, Rateb A, Osman MA, Qarni B, Saad S, Lunney M, Wiebe N, Ye F, Johnson DW (2017). Global Kidney Health Atlas: A report by the International Society of Nephrology on the current state of organization and structures for kidney care across the globe. International Society of Nephrology, Brussels, Belgium.

10. Plantinga LC, Tuot DS, Powe NR. Awareness of chronic kidney disease among patients and providers. Adv Chronic Kidney Dis. 2010 May;17(3):225-36.

11. Levin A, Tonelli M, Bonventre J, Coresh J, Donner JA, Fogo AB, Fox CS, Gansevoort RT, Heerspink HJL, Jardine M, Kasiske B, Köttgen A, Kretzler M, Levey AS, Luyckx VA, Mehta R, Moe O, Obrador G, Pannu N, Parikh CR, Perkovic V, Pollock C, Stenvinkel P, Tuttle KR, Wheeler DC, Eckardt KU; ISN Global Kidney Health Summit participants. Global kidney health 2017 and beyond: a roadmap for closing gaps in care, research, and policy. Lancet. 2017 Oct 21;390(10105):1888-1917.

12. Hull W, Jewell E, Shabir S, Borrows R. Nephrophobia: a retrospective study of medical students’ attitudes towards nephrology education. BMC Med Educ. 2022 Sep 9;22(1):667.

13. AstraZeneca. Dashborad DenCKDran. Baar; AstraZeneca Switzerland 2021. www.denckdran.ch; letzter Zugriff: 17.11.2023.

der informierte @rzt

- Vol. 14

- Ausgabe 4

- April 2024