- Differenzialdiagnose und medizinische Innovation – Teil 2

Am 4.12.2023 veranstaltete die Zurich Academy of Internal Medicine (ZAIM) ein Symposium zum 100. Geburtstag von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Walter Siegenthaler am Universitätsspital Zürich. Der von Medworld AG (Steinhausen) hervorragend organisierte Anlass zog ein äusserst zahlreiches Publikum bestehend aus ehemaligen Schülern, Kollegen und Freunden von Walter Siegenthaler an den Ort seines ehemaligen Wirkens. Der erste Teil erschien in der Januar-Ausgabe von «der informierte arzt». In diesem 2. Teil gibt Dr. Lorenzo Käser einen Rückblick über 100 Jahre Differenzialdiagnostik Zürich, PD Lukas Zimmerli beschäftigt sich mit Check-up und Differenzialdiagnose und Prof. Lutz Jäncke entführt uns in das Unbewusste und zeigt, wie wir richtige und falsche Entscheidungen treffen und wie unser Gedächtnis funktioniert.

100 Jahre Differentialdiagnose in Zürich

Die Entwicklung der Inneren Medizin in Zürich – die Direktoren der medizinischen Klinik und der medizinischen Poliklinik, Standorte und wichtige Publikationen – Einordnung von Siegenthalers Vita waren Gegenstand der Präsentation von Dr. Lorenzo Käser, Ressort Lehre, Direktion Forschung und Lehre USZ. Der Referent erinnerte zunächst an den weltbekannten Botaniker, Internisten und Lehrer Prof. Otto Nägeli, der von 1918 bis 1921 Direktor der Medizinischen Poliklinik und von 1921 bis 1937 Direktor der Medizinischen Klinik am damaligen Kantonsspital Zürich war. Otto Nägeli veröffentlichte im Jahre 1917 das Buch Differenzialdiagnose in der Inneren Medizin im Georg Thieme Verlag. Seine Nachfolger waren Wilhelm Löffler 1937-1957 und Paul H. Rossier 1957-1969.

Das Buch zur Differenzialdiagnose innerer Krankheiten wurde 1952 von PD Dr. Robert Hegglin neu herausgegeben. 1972 erfolgte die erste Mehrautoren-Ausgabe unter Prof. Walter Siegenthaler. 2012 wurde die «Differenzialdiagnose innerer Krankheiten – vom Symptom zur Diagnose» unter Prof. Edouard Battegay neu herausgegeben.

Von der Situation zur Differenzialdiagnose

Bedeutung, Formen und Elemente der Check-up Untersuchung, Differenzialdiagnose schützt vor Über- und Unterversorgung, Check-ups oder Sprechstunde, dies die Themen, über welche PD Dr. Lukas Zimmerli, Chefarzt Medizinische Klinik Kantonsspital Olten, referierte.

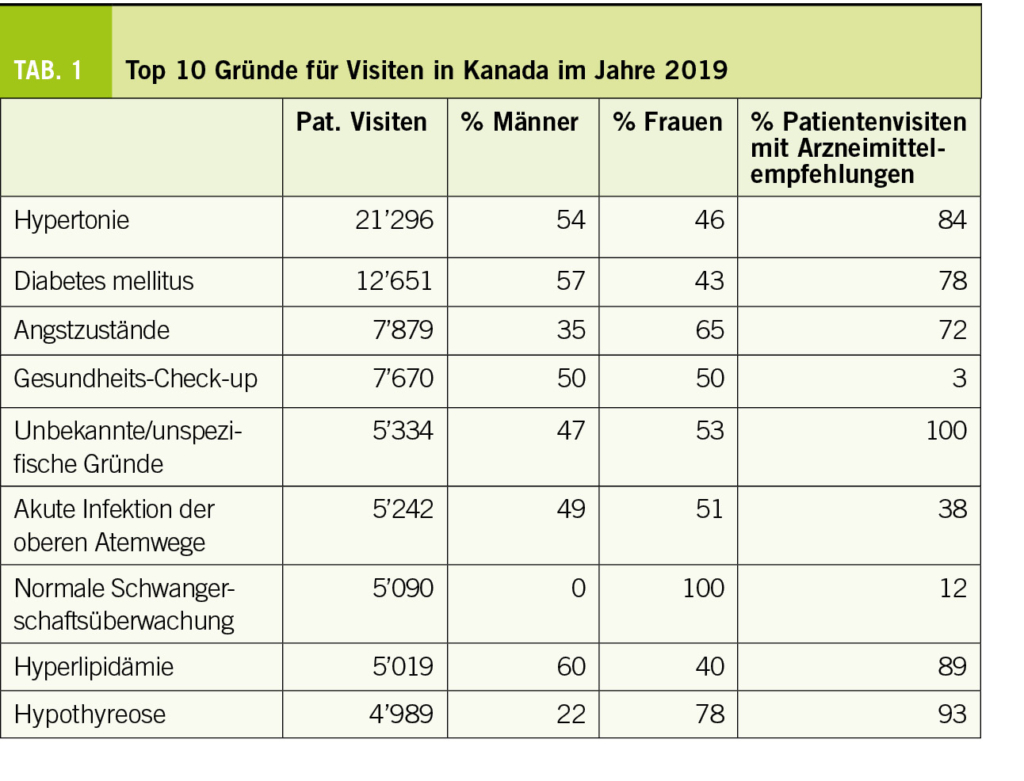

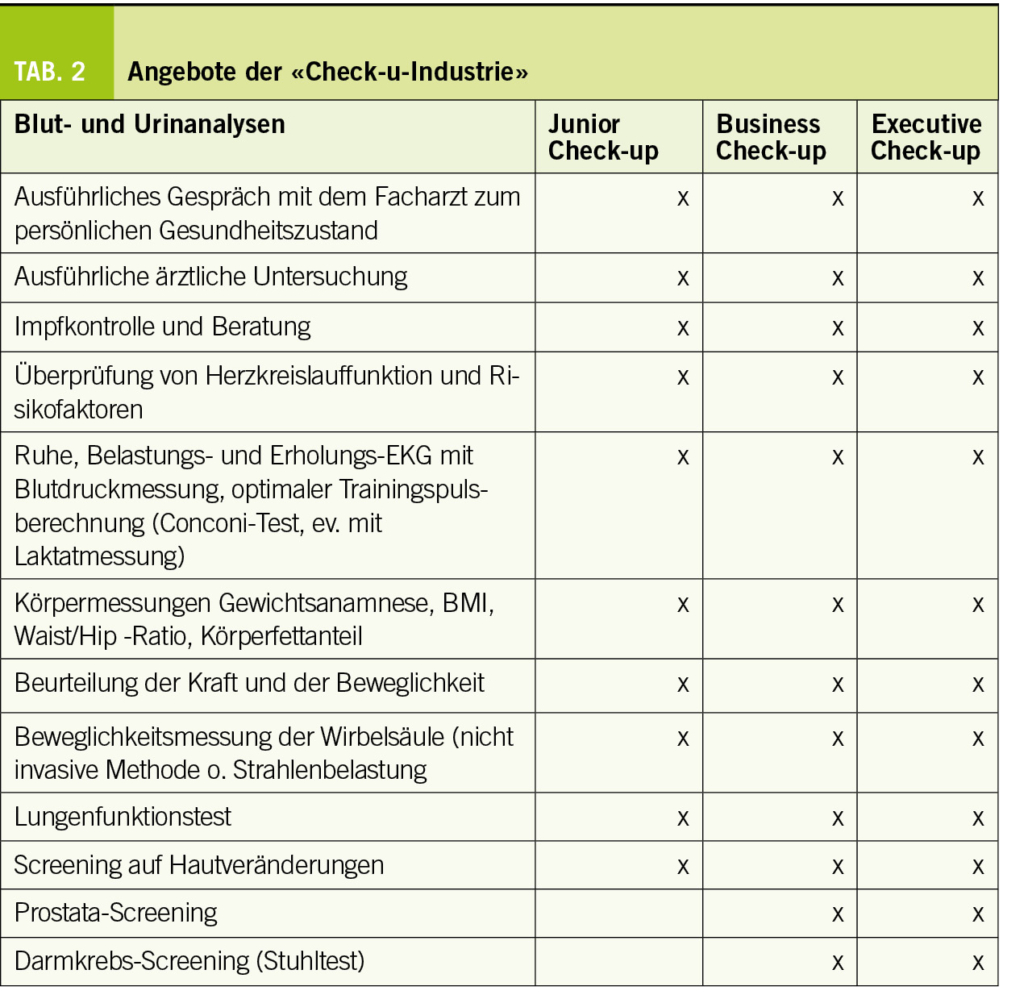

Check-ups werden häufig verlangt. Die Top 10 Gründe für Visiten in Kanada im Jahre 2019 sind in Tabelle 1 dargestellt, die Angebote der «Check-u-Industrie» in Tabelle 2.

Platinum Check-up/Detaillierte Leistungen

Anamnese-Gespräch zum persönlichen Gesundheitszustand

Umfassende ärztliche Untersuchung

Impfkontrolle

Besprechung der Untersuchungsergebnisse

Ausführliche altersangepasste Laboruntersuchungen

(Blut, Urin)

Ruhe-EKG

Belastungs-EKG

Messung der Körperzusammensetzung

Lungenfunktionstest

Kraft- und Beweglichkeitsmessungen, Wirbelsäulen-Check

Überprüfung des Sehvermögens

Augendruckmessung

Prostata bei Männern über 45

Massnahmenplan mit praktischen Übungsbeispielen inkl. Beratung

MRI-Ganzkörper

Echokardiografie und Carotis-Sonografie

Gastroskopie und Kolonoskopie

Alle Untersuchnungen an einem Tag

2 Jahre Premium-Mitgliedschaft

… zur Selbstoptimierung

Krankheiten früh erkennen und deine Gesundheit optimieren. Buche deinen ersten Health Check-up und profitiere von einer professionellen Beratung sowie personalisierten Empfehlungen von unseren renommierten Ärzt/-innen und Health Coaches. Gratisberatung.

Der Referent präsentierte anschliessend die häufigsten Todesursachen nach Altersklassen mit wenigen Todesfällen wegen Unfällen oder «übrigen» bei den 0-24 Jährigen und einem guten Drittel an Herz-Kreislauferkrankungen, gefolgt von Demenz und Krebs bei über 85-Jährigen.

Die Elemente des Check-ups

Regelmässige Gesundheitsuntersuchung

Beratung und Verhaltensänderung

Impfungen

Screening

Bei symptomfreien Personen Einschätzung des persönlichen Risikoprofils

Case Finding

Spezifisches identifizieren von Risikofaktoren → individuelle Beurteilung von Risikofaktoren.

Hidden Agenda

Nicht deklarierte Beweggründe für einen Arztbesuch (Ängste, Befürchtungen, Erwartungen…)

Differenzialdiagnostisches Denken ist zentral für Case Finding

Case Finding ist das identifizieren von asymptomatischen Erkrankungen resp. deren Risikofaktoren während einer (Routine-)Konsultation. Individuelle Risikobeurteilung der Patient:innen je nach Vorhandensein weiterer Risikofaktoren, Symptomen, Begleiterkrankungen (z.B. chronisch entzündliche Darmerkrankung) und Familienanamnese (z.B. prämature KHK).

→ differenzialdiagnostisches Denken ist zentral für individuelle Risikobeurteilung

Hidden Agenda

Hidden Agenda bezeichnet seitens der Patint/-innen nicht deklarierte Beweggründe für einen Arztbesuch. Hierzu gehören auch Erwartungen, Gefühle, Ängste, der Patient:innen, welche dem Ärzt:innen nicht ohne weiteres preisgegeben werden.

Patient/-innen verlangen Check-up nicht nur wegen Prävention

Prospektive Studie an der Medizinischen Poliklinik Basel: 66 Patient:innen (35% w), mittleres Alter 45±16 Jahre, 66% der Patient:innen in regelmässiger hausärztlicher Kontrolle, Patient:innen hatten 4.7±3.1 Symptome, jede/r 3. Patient:in hatte noch «versteckte Gründe» für eine Check-up-Untersuchung.

Hidden Agenda bei 23 Patient:innen während der zweiten Konsultation:

Psychosoziale Belange der Patient:innen 8

Krankheitsverständnis der Patient:in 6

Krankheiten im sozialen Umfeld 3

Gesundheitliche Bedenken

– Krebs 4

– HIV 3

– Herzkrankheit 3

– Lifestyle (Rauchen, Diät, Trinksucht) 2

– Hypertonie 2

Differenzialdiagnose schützt vor Fehl- und Überversorgung

Patient/-innen überschätzen den Nutzen von Interventionen und unterschätzen das Risiko (z.B. Krebs-Früherkennung) Patient:innen dürfen nicht durch unnötige Interventionen gefährdet werden

→ Schutz vor Überdiagnosen

→ Subjektives Wohlbefinden muss zentral sein

→ Shared Decision Making ist zentral

Check-ups oder Sprechstunde?

…the PHE (Periodic Health Evaluation) may provide clinicians time to consider preventive care more fully, thusleading to their instituting preventive measures more frequently.

… PHE has a stronger effect on improving the delivery of preventive services that are performed by clinicians at the time of the office visit.

Check-up as a vehicle to develop meanungful long-term relationship with patients: «Time for the physician to get to know the patient as a person and vice versa» (Boulware LE et al. Ann Intern Ned 2007;146:289-300/Brett AS. JMA 2021;325:2259-2261).

Check-ups zur Burnout-Prophylaxe von Ärzt/-innen?

Die American Medical Association hat festgestellt, dass es wichtig ist, die Beziehungen zwischen Patienten und Ärzten zu verbessern, um eine qualitative hochwertige Pflege zu gewährleisten und Burnout vorzubeugen. Allgemeinmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, die zumindest teilweise darauf ausgerichtet sind, solche Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, könnten jungen Ärzten helfen, ihre Berufswünsche zu erfüllen, die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit zu ateigern und die Wahrscheinlichkeit eines Burnout zu verringern (Brett AS JAMA 2021;325:2259-2261).

Take Home Message

► Individuelle Risikokomponenten beachten (Case finding)

► Patient/-innen verlangen Check -up Untersuchungen oft wegen Symptomen und Sorgen (Open Agenda)

► An mögliche nicht-deklarierte Beweggründe einer Check-up-Untersuchung denken (Hidden Agenda)

► Prävention, falls möglich, in Grundversorgung der Patient/-innen einbauen

Entscheiden: ist das Gehirn vernünftig.

Wir alle denken, dass wir als Menschen rationale Entscheidungen treffen. Funktioniert unser Hirn tatsächlich wie eine Art Supercomputer, mit dessen Hilfe wir streng logisch die Dinge gegeneinander abwägen?

Der Neuropsychologe Prof em. Dr. rer. nat. Lutz Jäncke, Psychologisches Institut der Universität Zürich, zeigte, wie das Unbewusste uns beeinflusst, wie wir richtige und falsche Entscheidungen treffen und wie unser Gedächtnis funktioniert. Mit vielen Beispielen aus seiner Praxis als weltbekannter Forscher stellte er unser Hirn als beeindruckendes Denkorgan dar und zeigte, dass es keine reine «Vernunftsmaschine» ist. Er verwies auf René Descartes «cogito ergo sum! Ratio vs. Irratio, der bis heute unsere Denkweise beeinflusst. Das Gehirn des Menschen ist ein Lern- bzw. Anpassungsgehirn. Es verbraucht im Ruhezustand 20% des gesamten Energiehaushalts des Körpers!

Unbewusste Wahrnehmung: Lächle und die (halbe) Welt lächelt mit dir, runzle die Stirn und du bist allein!

Kognitive Dissonanz: Ein psychologischer Zustand, der entsteht, wenn eine Person widersprüchliche Informationen, Einstellungen oder Überzeugungen hat, die miteinander in Konflikt stehen. Dies führt zu Unbehagen und einem inneren Konflikt, der durch Strategien wie Anpassung, Rationalisierung oder Vermeidung gelöst werden kann.

Entscheidungen und Zukunft: Die Zukunft kann man nicht vorhersagen, man kann sie lediglich gestalten! Die Zukunft ist immer mit Risiko behaftet! Wie sollen wir uns dann möglichst optimal entscheiden? Mit Logik oder Intuition?

Bei bekannten Risiken: Wie trifft man Entscheidungen, wenn alle Alternativen, Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten bekannt sind? Mit Logik, Statistik, Mathematik.

Und wie trifft man Entscheidungen, wenn nicht alles bekannt ist, also bei unbekannten Risiken? Mit Intuition, und Heuristik.

Der Referent wies abschliessend auf seine Buchveröffentlichungen hin: «Ist das Gehirn vernünftig?» Erkenntnisse eines Neuropsychologen und «Von der Steinzeit ins Internet».

riesen@medinfo-verlag.ch