- Eine sehr seltene Ursache einer portalen Hypertension

Bei typischen Zeichen einer portalen Hypertension muss nicht immer zwingend eine Leberzirrhose als Ursache vorliegen. Wir beschreiben hier einen Fall eines Patienten, der sehr eindrücklich zeigt, dass eine portale Hypertenison selten auch nicht-zirrhotischen Ursprungs sein kann. Um die Diagnose stellen zu können, muss man das Krankheitsbild der sog. «nicht-zirrhotischen portalen Hypertension» (NZPH) kennen. Ihre Hauptursachen können z.B. eine Pfortaderthrombose, Medikamente wie Azathioprin, 6-Thioguanin oder gewisse Chemotherapeutika, Infektionen mit Schistosomen, ein Budd-Chiari-Syndrom oder eine schwere Rechtsherzinsuffizienz sein (1). Die Erkrankungen, die zu einer NZPH führen, involvieren einen vaskulären Pathomechanismus. Die portale Hypertension ist meist eine Spätkomplikation der zugrunde liegenden Erkrankung und sie präsentiert sich ohne Zeichen einer hepatischen Parenchymerkrankung.

Fallbeschreibung:

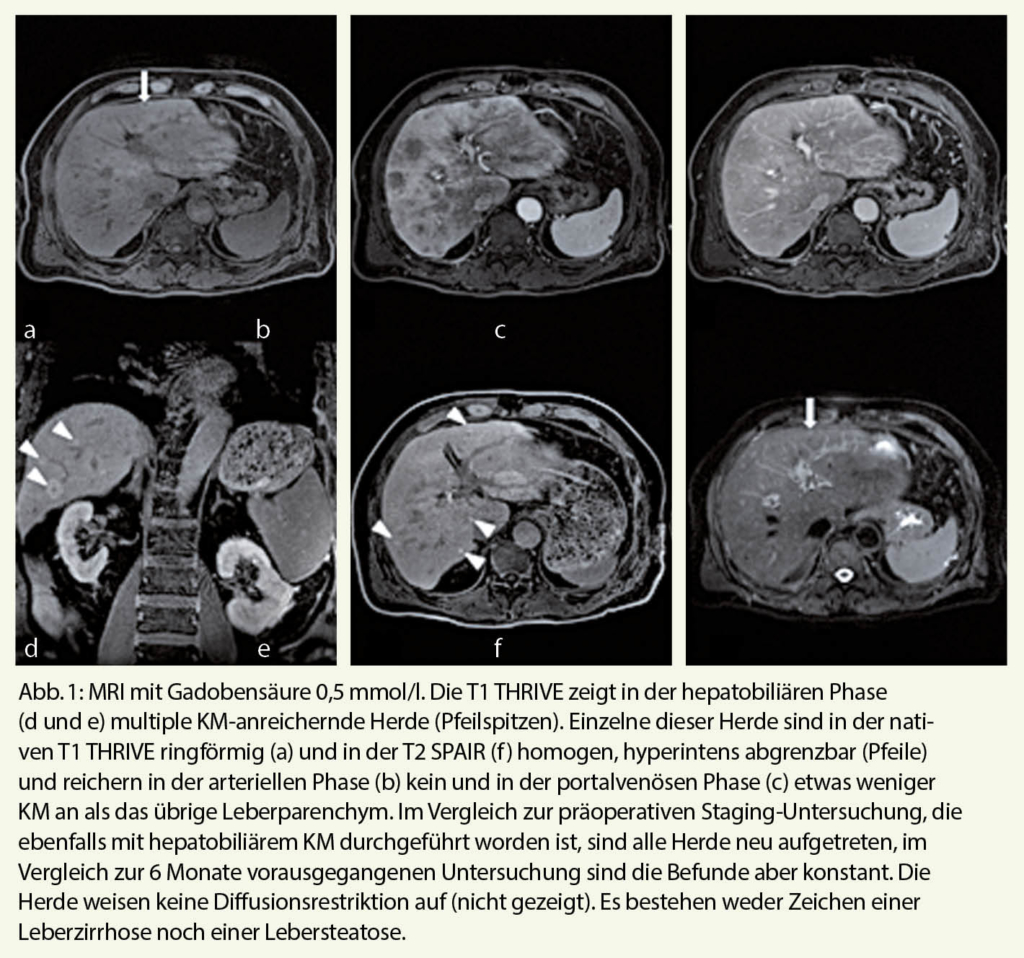

Es handelt sich um einen aktuell 74-jährigen Mann, bei dem knapp 5 Jahre vorher wegen eines Adenokarzinoms des Sigmas, TNM-Stadium pT3 pN1 (2/25) G2, eine erweiterte Rektosigmoidresektion sowie anschliessend eine adjuvante Chemotherapie mit 8 Zyklen Capecitabin und Oxaliplatin durchgeführt worden sind. Bereits unter der Chemotherapie fanden sich leichtgradig erhöhte Leberwerte. In CTs und MRIs konnten im Verlauf Lebermetastasen ausgeschlossen werden. Im MRI zeigten sich aber kleinnoduläre, nicht-neoplastische Veränderungen, die gemäss dem beurteilenden Radiologen gut zu einer nodulär regenerativen Hyperplasie (NRH), möglicherweise als Folge der früheren Oxaliplatin-Therapie, gepasst hätten (Abb. 1). Vor zwei Jahren wurden deshalb und bei anhaltend erhöhten Leberwerten aus mehreren Segmenten der Leber Stanzbiopsien entnommen, die fokal knotig-proliferiertes Leberparenchym mit Verdacht auf Regeneratknoten zeigten. Atrophe Areale fehlten, weshalb eine NRH nicht bewiesen und andererseits eine umschriebene Zirrhose nicht sicher ausgeschlossen werden konnte. Eine weitere histologische Abgrenzung der Veränderungen war nicht möglich. Als dann aber im Verlauf eine progredient sich vergrössernde Milz und ein zunehmender Aszites festgestellt wurden, kam nochmals der Verdacht auf eine Leberzirrhose mit portaler Hypertension auf und der Patient wurde einer erneuten hepatologischen Abklärung zugeführt. Diese war aber widererwarten bezüglich einer relevanten Lebererkrankung, insbesondere einer Leberzirrhose, unauffällig. Es fanden sich normale Leberwerte, eine normale Leberfunktion, fehlende sonographische Hinweise auf eine Leberzirrhose oder eine Pfortaderthrombose sowie ein unauffälliger Fibroscan (Lebersteiffigkeit von 3.7 kPa). Chronische Leberkrankheiten wie eine virale Hepatitis B und C, autoimmune Hepatitis, Stoffwechselstörungen wie Hämochromatose, M. Wilson und einen alpha-1-Antitrypsin-Mangel konnten laborchemisch erneut ausgeschlossen werden. Eine Exposition für Alkohol oder relevante lebertoxische Medikamente gab es mit Ausnahme des Oxaliplatins ebenfalls nicht. Bei Vorliegen einer Eisenmangelanämie veranlasste die Onkologin sowohl eine Gastroskopie als auch Koloskopie, welche einerseits Oesophagusvarizen Grad II und andererseits einen breitbasigen adenomatösen Polypen im Zökum, der die Eisenmangelanämie durchaus erklärte, zu Tage führten. Die Zusammenschau all dieser Befunde führte schliesslich zur Diagnose einer portalen Hypertension, deren Ursache aber nicht in einer Leberzirrhose, sondern in einer sehr wahrscheinlichen Oxaliplatin-induzierten NRH resp. in einer sog. «nicht-zirrhotischen portalen Hypertension» (NZPH) liegt. Unter einer diuretischen Therapie mit Spironolacton kam es zu einer raschen Regredienz des Aszites. Zur Primärprophylaxe einer Oesophagusvarizenblutung wurde eine Therapie mit einem nicht-selektiven Betablocker begonnen.

Diskussion:

Fälle mit nicht-zirrhotischer portaler Hypertension (NZPH) im Zusammenhang mit Oxaliplatin-haltigen Chemotherapien bei kolorektalen Karzinomen, für deren Entstehung Oxaliplatin als wahrscheinlichster Faktor befunden worden war, wurden schon vor Jahren beschrieben (2). Die Ursache hierfür ist die Entwicklung einer Medikamenten-induzierten nodulär regenerativen Hyperplasie (NRH), die zu einem sinusoidalen Obstruktionssyndrom (SOS), früher auch venookklusive Erkrankung der Leber genannt, führen kann. Wie Fallbeschreibungen zeigen, können derartige Veränderungen bereits wenige Monate bis mehrere Jahre nach erfolgter Chemotherapie auftreten (2, 3). Die Diagnose wird meistens erst indirekt aufgrund des Vorhandenseins von Zeichen der portalen Hypertension wie Splenomegalie, Aszites und Oesophagusvarizen in Abwesenheit einer Leberzirrhose gestellt. Typischerweise finden sich bei diesen Patienten in aller Regel normale Leberwerte und insbesondere eine normale Leberfunktion. Sehr oft – in fast 50% der Fälle – können nach Oxaliplatin-basierten Chemotherapien bei Patienten mit metastasierendem kolorektalem Karzinom und Hepatektomie mikrovaskuläre, sinusoidale Leberveränderungen gefunden werden (4, 5). Der histologische Nachweis einer NRH ist aber meist schwierig und gelingt in der Minderzahl der Fälle, wie zum Beispiel eine Studie bei 6-Thioguanine-assoziierten NRH gezeigt hat (6). Radiologisch finden sich bei Oxaliplatin-induzierten Leberschäden meist diffuse oder retikuläre Signalveränderungen in Kontrastmittel-(KM-)verstärkten MR-Aufnahmen (7). Wahrscheinlich eher seltener können sich diese Leberschäden auch als fokale Läsionen bemerkbar machen (8, 9). NRH werden im Gegensatz zu Metastasen und normaler Leber nur durch das Pfortadersystem mit Blut versorgt. Bei Verwendung interstitieller KM gibt es deshalb Überschneidungen mit hypovaskulären Metastasen. Zuverlässig gelingt die Unterscheidung von NRH und Metastasen im MRI jedoch mit hepatobiliären KM: In der dynamischen CT- oder MR-Bildgebung ist die NRH in der arteriellen Phase verglichen zum umgebenden Lebergewebe hypodens/hypointens, in der portalvenösen Phase leicht bis mässig hypodens/hypointens und in der Equilibriumphase isodens/isointens. Sie speichert hepatobiliäre KM, wobei die zentrale Portion typischerweise eine relative Hypointensität aufweist (sog. «donut sign»). Dies korreliert zu zentralen Portalgefässen und umgebenden hyperplastischen Hepatozyten (10). Über den Stellenwert der PET-CT zur Unterscheidung von NRH und Metastasen gibt es keine Untersuchungen. Bei unklaren Fällen muss die Differenzialdiagnose von entzündlicher versus maligner Läsion durch die gezielte Biopsie geklärt werden, wie das auch bei unserem Patienten der Fall war. Zum nicht-invasiven Ausschluss einer Zirrhose könnte – wie unser Fall auch zeigt – ein Fibroscan hilfreich werden.

Hätte eine frühere Diagnosestellung bei unserem Patienten den Krankheitsverlauf beeinflusst? Diese Frage kann verneint werden, da es sich um eine progrediente, lange Zeit asymptomatisch verlaufende Erkrankung handelt, die therapeutisch nicht beeinflusst werden kann. Die einzige mögliche Therapie wäre lediglich das Vermeiden weiterer Oxaliplatin-haltiger Chemotherapien. Andererseits ist die frühzeitige Diagnose aber aus prognostischen Gründen für den Patienten von eminenter Bedeutung, weil dadurch ein frühzeitiges Screening bezüglich der Zeichen einer portalen Hypertension eingeleitet werden könnte. Wir denken hier insbesondere an das frühzeitige Erkennen von Oesophagusvarizen mit Initiierung einer Blutungsprophylaxe. So kann eine potentiell letal verlaufende Oesophagusvarizenblutung durchaus die Erstmanifestation einer Oxaliplatin-induzierten NZPH sein (3). Zudem haben Patienten mit Oxaliplatin-induzierten, sinusoidalen Leberparenchymschädigungen, die wegen der Entwicklung von Lebermetastasen einer Hepatektomie unterzogen werden müssen, meistens auch eine höhere postoperative Morbidität und längere Spitalaufenthalte (11, 12).

Ob wir in Zukunft vermehrt derartige Spätkomplikationen einer Oxaliplatin-haltigen Chemotherapie sehen werden, wird sich zeigen. Der vorliegende Fall demonstriert einmal mehr die Bedeutung einer genauen Anamnese.

Wichtigste Abkürzungen: KM = Kontrastmittel; NRH = nodulär regenerative Hyperplasie; NZPH = nicht-zirrhotische portale Hypertension;

Dr. med. René Patzwahl, Institut für Radiologie und Nuklarmedizin, Kantonsspital, Winterthur

Dr. med. Renata Flury-Frei, Institut für Pathologie, Kantonsspital, Winterthur

Praxis für Medizinische Onkologie und Hämatologie

Schaffhauserstrasse 7

8400 Winterthur

Facharzt FMH für Gastroenterologie, spez. Hepatologie

Praxis für Gastroenterologie und Hepatologie

Schaffhauserstrasse 7

8400 Winterthur

carl@oneta.ch

Die Autoren haben in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Die Ursache einer portalen Hypertension liegt meistens in einer Leberzirrhose. In sehr seltenen Fällen kann die Ursache auch nicht zirrhotischen Ursprungs sein (sog. «nicht-zirrhotische portale Hypertension»). Diese Erkrankungen betreffen primär das Gefässsystem der Leber.

- Bei Oxaliplatin-haltigen Chemotherapien, die z. B. bei Kolonkarzinomen adjuvant angewendet werden, muss in sehr seltenen Fällen mit derartigen Spätkomplikationen gerechnet werden.

- Ein frühzeitiges Erkennen dieser Komplikation ist von grosser prognostischer Wichtigkeit für den Betroffenen, bei dem dann ein frühzeitiges Screening bezüglich Zeichen einer portalen Hypertension durchgeführt werden kann.

1. Khanna R and Sarin SK. Non-cirrhotic portal hypertension – Diagnosis and Management. H Hepatol 2014;60:421-441.

2. Slade JH et al. Portal Hypertension associated with oxaliplatin administration: clinical manifestations of hepatic sinusoidal injury. Clinical Colorectal Cancer 2009;8(4):225-230.

3. Schwarz S et al. Nicht zirrhotische portale Hypertension mit bedrohlicher Blutungskomplikation 7 Jahre nach Oxaliplatin-Chemotherapie. Z Gastroenterol 2014;52:654-656.

4. Rubbia-Brandt L et al. Severe hepatic sinusiodal obstruction associated with oxaliplatin-based chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2004;15(3):460-466.

5. Rubbia-Brandt L et al. Sinusoidal obstruction syndrome is a major feature of hepatic lesions associated with oxaliplatin neoadjuvant chemotherapy for liver colorectal metastases. J Am Coll Surg 2006;202:199-200.

6. Ferlitsch A et al. 6-Thioguanine asociated nodular regenerative hyperplasia in patients with inflammatory bowel disease may induce portal hypertension. Am J Gastroenterol 2007;102:2495-2503.

7. Shin NY et al. Accuracy of gadoxetic acid-enhanced magnetic resonance imaging for the diagnosis of sinuoidal obsctruction sydnrome in patients with chemotherapy-treated colorectal liver metastases. Eur Radiol 2012;22(4):864-871.

8. Uchino K et al. Oxaliplatin-induced liver injury mimicking metastatic tumor on images: a case report. Jpn J Clin Oncol 2013;43(10):1034-1038.

9. Matteo D et al. Multiple focal nodular hyperplasias induced by oxaliplatin-based chemotherapy. World J Hepatol 2013;5(6):340-344.

10. Yoneda N et al. Benign hepatocellular nodules: hepatobiliary phase of gadoxetic acid-enhanced MR imaging based on molecular background. Radiographics 2016;36:2010-2027.

11. Aloia T et al. Liver histology and surgical outcomes after preoperative chemotherapy with fluorouracil plus oxaliplatin in colorectal cancer liver metastases. J Clin Oncol 2006;24:4983-4990.

12. Nakano H. Sinusoidal injury increases morbidity after major hepatectomy in patients with colorectal liver metastases receiving preoperative chemotherapy. Ann Surg 2008;247:118-124.

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 10

- Oktober 2019