- Enuresis

Viele Kinder und Jugendliche leiden unter einer Enuresis. Die emotionale Belastung, die psychischen, sozialen und ökonomischen Folgen können erheblich sein. Es braucht das entsprechende Wissen, Einfühlungsvermögen und etwas Zeit, um entscheidende Verbesserungen zu erzielen. In diesem Artikel werden die Grundlagen vermittelt, die einzelnen Abklärungsschritte sowie die therapeutischen Möglichkeiten in der Praxis skizziert, aber auch die Grenzen sowie die Differentialdiag-

nose aufgezeigt.

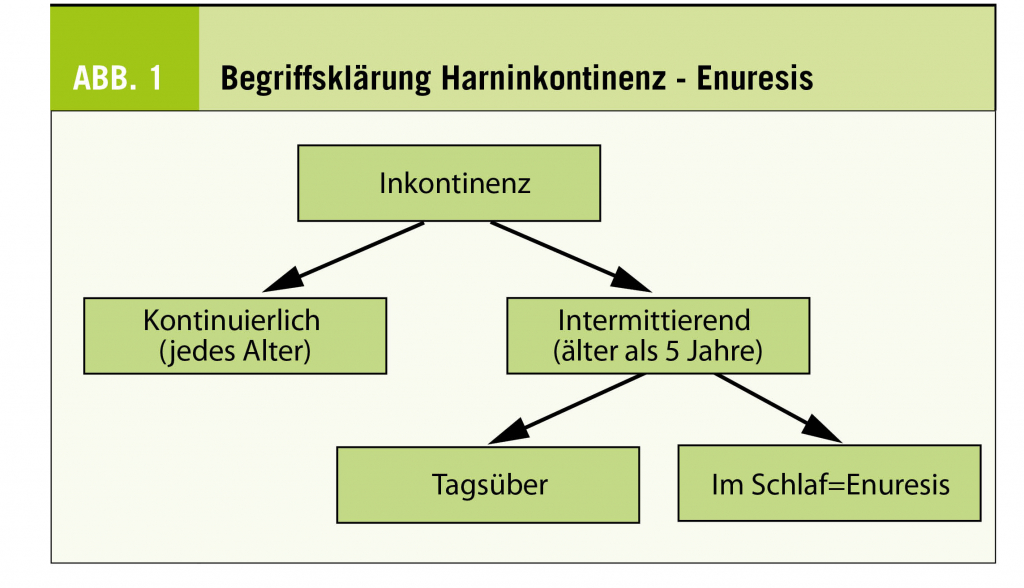

Das Einnässen im Kindes- und Jugendalter bezeichnet man als Harninkontinenz. Die diesbezügliche Terminologie wurde von der ICCS (International Children’s Continence Society) standardisiert (1,2). Dementsprechend ist eine intermittierende Harninkontinenz im Schlaf eine Enuresis und ein Einnässen am Tag eine funktionelle Harninkontinenz. Dies gilt für Kinder, welche älter als

5 Jahre alt sind und keine organische Ursache für das Einnässen haben (Abb. 1). Der Begriff Enuresis diurna wird nicht mehr angewendet.

Nässt ein Betroffener seit jeher ein, ist die Enuresis primär, bestand ein Intervall mit Trockenheit von mehr als 6 Monaten, so wird sie als sekundär bezeichnet. Bei Kindern mit einer monosymptomatischen Form ist die Enuresis isoliert, bei den nicht monosymptomatischen bestehen zusätzlich Symptome einer Blasendysfunktion (3).

Aus diesen Definitionen ergeben sich folgende vier Formen der Enuresis:

1. primär monosymptomatisch

2. primär nicht monosymptomatisch

3. sekundär monosymptomatisch

4. sekundär nicht monosymptomatisch

Monosymptomatische Enuresis

Sowohl bei den primären als auch bei den sekundären Formen besteht eine familiäre Häufung mit autosomal dominantem Erbgang, hoher Penetranz und Beteiligung von diversen Genen (ENUR-1-Gen, Gene auf Chromosom, 13, 12 und 22). Ist ein Elternteil betroffen, ist das Wiederholungsrisiko 44%, haben beide eingenässt, so liegt es bei 77% (4).

In der vielfältigen, nicht vollständig geklärten Pathogenese werden folgende Aspekte als wesentlich angesehen:

- Schwere Weckbarkeit (Arousalstörung) und Unfähigkeit bei voller Blase aufzuwachen

- Mangelnde zentrale Inhibition des Detrusors in der Nacht

- Nächtliche Polyurie (5)

Nicht monosymptomatische Enuresis nocturna

Betroffene mit dieser Störung haben ein Einnässen im Schlaf und Symptome tagsüber wie imperativer Harndrang, kleine Blasenkapazität, habitueller Miktionsaufschub, auffälliger Harnstrahl, Staccato-Miktion; häufig ohne Einnässen. Diese von den Eltern meist als zweitrangig beurteilten Symptome werden selten spontan erwähnt, was fälschlicherweise zur Diagnose monosymptomatische Enuresis mit der Gefahr von therapeutischen Misserfolgen führt (6). Besteht ausserdem ein Einnässen tags, erhalten die Betroffenen zusätzlich die Diagnose funktionelle Harninkontinenz. Kinder mit dieser Problematik sollten nur von erfahrenen Grundversorgern betreut oder in entsprechende Zentren überwiesen werden.

Diagnostik

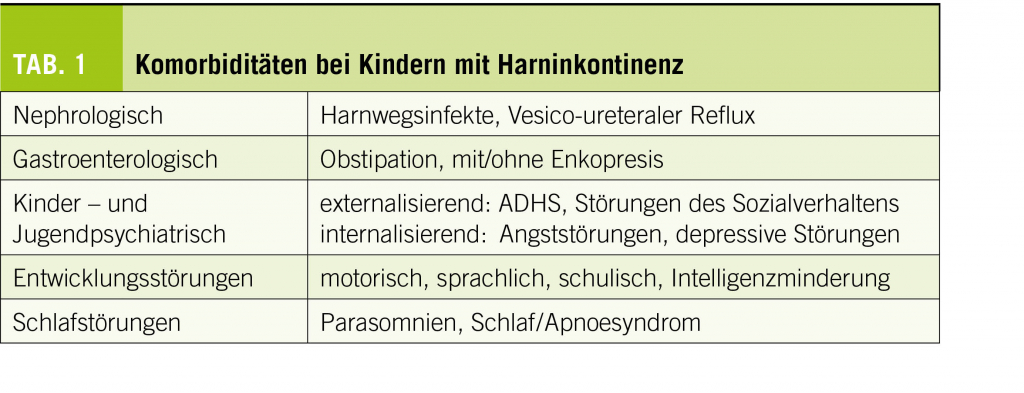

Die Diagnostik soll Kinder mit Enuresis erfassen, ohne eine organische Störung, eine funktionelle Harninkontinenz oder Komorbiditäten zu verpassen (Tab. 1).

Folgende fünf Aspekte sind bedeutsam:

- Harninkontinenz (vorhanden/nicht vorhanden, Frequenz, Ausmass)

- imperativer Harndrang

- Miktionsfrequenz, Harnstrahl

- Miktionsvolumina

- Trinkmenge und Trinkverhalten.

Zeitaufwändig ist die Anamnese, welche aufgrund der teilweise schambehafteten Themen einfühlsam und sinnvollerweise mittels eines Fragebogens und eines persönlichen Gespräches erhoben wird. Bereits ab der ersten Konsultation ist die grösste Herausforderung der Aufbau einer empathischen, vertrauensvollen Beziehung und das Fördern sowie die Aufrechterhaltung der Motivation der Betroffenen bei den aufwändigen und teilweise langwierigen Abklärungen und Therapien. Sinnvoll ist, wenn sich jeder Grundversorger ein eigenes, für ihn und seine Patienten passendes Betreuungskonzept aufbaut. Es folgt eine behutsame, kindgerechte körperliche Untersuchung inklusive Anus und Genitale, LWS, Os sacrum sowie der unteren Extremitäten mit Erfassung von Asymmetrien sowie Muskeleigenreflexe, Zehenspitzen- und Fersengang. Ein Urinstatus ergänzt die Abklärung, Blutuntersuchungen sind nicht notwendig.

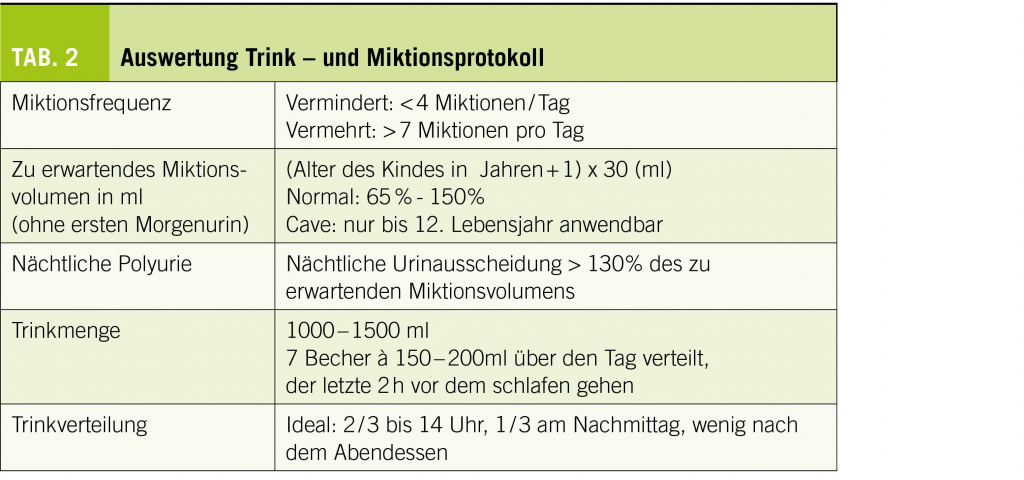

Die Sonographie der Nieren und Harnwege mit Bestimmung von Blasenwanddicke und Restharn kann bei einer monosymptomatischen Enuresis weggelassen und bei Therapieversagen allenfalls nachgeholt werden. Trink- und Miktionsprotokolle werden von Kind und Eltern angefertigt. Entsprechende Anamnesebögen und Protokolle findet man im Internet (3).

Bestehen bei diesen Untersuchungen Hinweise auf eine organische Ursache oder eine nicht monosymptomatische Enuresis, so ist – bei fehlender diesbezüglicher Erfahrung – eine Überweisung an ein Zentrum sinnvoll.

Therapie

Die Unterscheidung in primäre und sekundäre Enuresis ist wichtig, da bei der sekundären Form psychische Faktoren ursächlich eine grössere Rolle spielen. Therapeutisch geht man beide gleich an. Da viele Kinder als Folge der Enuresis psychische Symptome wie niedriges Selbstwertgefühl, Traurigkeit, unglücklich Sein, Schuld- sowie Insuffizienzgefühle entwickeln, soll ihnen ab dem Alter von 6 Jahren eine Therapie angeboten werden. Nicht zu vernachlässigen ist auch: das Leben mit Enuresis kann die Lebensqualität der ganzen Familie erheblich beeinträchtigen (7).

Bei jüngeren Kindern steht an erster Stelle Aufklärung, Entlastung und Begleitung sowie das Verhindern von ungünstigen Verhaltensweisen. Vermeiden sollte man die Aussage, es werde sich auswachsen.

Im Gespräch zur Therapieplanung sollen folgende Fragen beantwortet werden:

1. Was ist normal?

2. Was ist im individuellen Fall gestört?

3. Was ist nicht effektiv?

4. Was kann man tun?

Unter Punkt 1 werden die Blasenfunktion als Reifungsprozess dargestellt, die Häufigkeit der Enuresis in der Bevölkerung und die Familiarität aufgezeigt. Blasenfüllungsphase, restharnfreie Entleerung, normale Miktionsfrequenz, das erwartete Miktionsvolumen sowie die verschiedenen pathogenetischen Faktoren in der Entstehung der Enuresis werden besprochen. „Niemand trägt Schuld am Problem des Kindes“ ist dabei eine wichtige Aussage.

Was im individuellen Fall gestört ist, kann man aufgrund der Protokolle sowie der Anamnese erklären: z.B. nächtliche Polyurie, kleine Blasenkapazität (Tab. 2).

Alle nicht effektiven Massnahmen wie Wecken des Kindes während der Nacht, extreme Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr, Diäten, tragen von Windeln (Ausnahme: zu grosse familiäre Belastung) sollen gestoppt werden.

Jetzt folgt das Aufzeigen der bei der Enuresis als wirksam beschriebenen therapeutischen Optionen: Urotherapie, apparative Verhaltenstherapie (Weckgerät) sowie die Gabe von Desmopressin.

Die apparative Verhaltenstherapie wird eher bei Kindern mit kleinerer Blasenkapazität und Desmopressin bei Kindern mit einer nächtlichen Polyurie angewendet. Den Betroffenen können aber beide Verfahren zur Wahl angeboten werden. Sollte eine Therapie nicht wirken, so wechselt man pragmatisch auf die andere. Kombinationen können sinnvoll sein, dazu ist aber eine weiterführende Abklärung und gegebenenfalls Betreuung an einem Zentrum sinnvoll.

Urotherapie

Diese Therapie beinhaltet das Ausfüllen von Protokollen, die Instruktion zu einem optimalen Trink- und Essverhalten, das Aufzeigen eines guten Miktionsverhaltens mit guter Sitzposition auf dem WC, regelmässigen Miktionen, die Anleitung zu einer regelmässigen Darmentleerung und die Therapie einer etwaigen Obstipation. Dabei ist die Begleitung von Eltern und Kind mit regelmässigen, initial engmaschigen Kontakten sehr wichtig (8).

Apparative Verhaltenstherapie

Bei motivierten Kindern und Eltern ist die apparative Verhaltenstherapie (8) mittels eines Weckgerätes (mit Klingelton und/oder Vibration) vor allem bei Kindern mit einer normalen oder leicht verminderten Blasenkapazität und ohne nächtliche Polyurie die Therapie der Wahl mit den besten Langzeitresultaten (12). Ein Weckgerät kann aber eine Belastung für die ganze Familie sein. Eine ausführliche Beratung und Demonstration des Gerätes ist deshalb unumgänglich. Der Familie muss klar sein: eine solche Therapie dauert im Durchschnitt 2-3 Monate.

Desmopressin

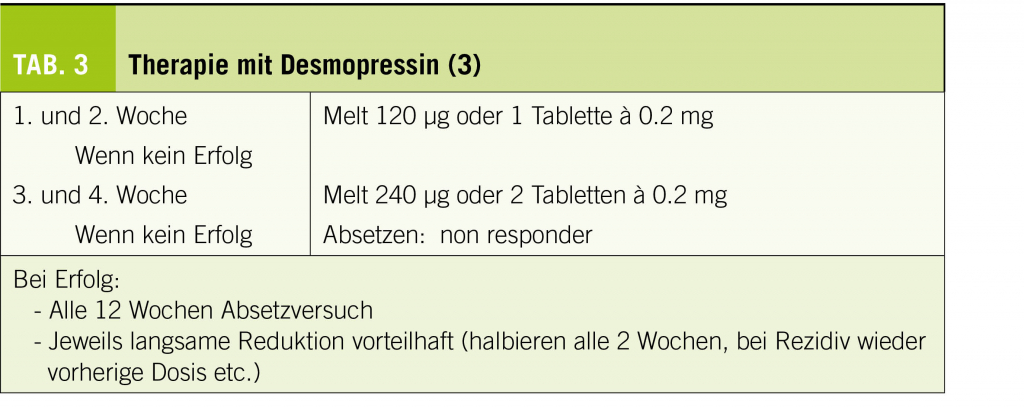

Als Analogon von Arginin-Vasopressin reduziert Desmopressin die nächtliche Urinmenge (8). Indiziert ist es bei therapieresistenten Formen der Enuresis, bei nächtlicher Polyurie sowie bei der Notwendigkeit von kurzfristigem Trockenwerden (z.B. vor Schulausflügen etc.). Ebenso können die fehlende Motivation für eine apparative Verhaltenstherapie oder die Unmöglichkeit der Durchführung derjenigen als Therapiegrund gelten. Für die Indikation Enuresis sind eine Tablettenform und eine Schmelztablette (Melt) zugelassen. Bei Einhaltung entsprechender Vorsichtsmassnahmen – 2 h vor dem Schlafengehen möglichst nichts mehr trinken – ist Desmopressin in der Anwendung sicher. Der primäre Behandlungserfolg ist gross, wird das Medikament aber abrupt abgesetzt, kommt es sehr häufig zu Rezidiven. Der langfristige Erfolg liegt bei 18 – 38%. Eine schrittweise Dosisreduktion über mehrere Wochen kann zu besseren Langzeitresultaten führen (Tab. 3) (9).

Andere Therapien?

Bei der monosymptomatischen Enuresis ist weder der Einsatz von Anticholinergika noch von trizyklischen Antidepressiva gerechtfertigt. Mit alternativen Therapieformen wie Hypnose, die als unterstützende Massnahme angepriesen wird, Homöopathie, Phytotherapie, Kinesiologie etc. haben wir keine persönlichen Erfahrungen.

Stiftung Ostschweizer Kinderspital, Pädiatrische Klinik

Leiterin Nephrologie

Claudiusstrasse 6

9006 St. Gallen

regula.laux@kispisg.ch

Die Autorin hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Bei Betroffenen mit Harninkontinenz ist es eminent wichtig, die richtige Diagnose zu stellen, da dies auf die Therapie eine entscheidende Auswirkung hat

- Eine monosymptomatische Enuresis nocturna kann mit Einsatz von etwas Zeit und Wissen durch einen Grundversorger betreut werden

- Bei der monosymptomatischen Enuresis nocturna ist eine spezifische Therapie ab 6 Jahren indiziert

- Eine monosymptomatische Enuresis wird mit einer Urotherapie sowie je nach Situation entweder mit einer apparativen Verhaltenstherapie oder Desmopressin behandelt.

Literaturverzeichnis

1. Austin P, Bauer S, Bower W, Chase J, Franco I, Hoebeke P, Rittig S, VandeWalle J, von Gontard A, Wright A, Yang S, Neveus T. The Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function in Children and Adolescents: Update Report from the Standardization Committee of the International Children’s Continence Society (ICCS). J Urol 2014;191:1863-1865

2. Nevéus T. The new International Children’s Contience Society’s terminology for the paediatric lower urinary tract – why it has been set up and why we should use it. Pediatr Nephrol 2008; 33: 1931-2

3. Definition Enuresis nocturna. S2k-Leitlinie 028/026: Enuresis und nicht-organische (funktionelle) Harninkontinenz bei Kindern und Jugendlichen aktueller Stand: 12/2015

4. Von Gontard A, Schaumburg H, Hollmann E, Eiberg H, Rittig S. The Genetics of Enuresis: a review. J Urol 2001; 166(6):2438-43.

5. Rittig S, Knudsen UB, Norgaard JP, Pedersen EB, Djurhuus JC. Abnormal diurnal rhythm of plasma vasopressin and urinary output in patients with enuresis. Am J Physiol 1989; 256 (4Pt2): F664-71

6. Rittig N, Hagstroem S, Mahler B, Kamperis K, Siggard C, Mikkelsen MM, Bower WF, Djurhuus JC, Rittig S. Outcome of a standardized approach to childhood urinary symptoms-long-term follow-up of 720 patients. Neurourol Urodyn 2014; 33(5):475-81

7. Von Gontard A, Baeyens D, Van Hoecke E, Warzak W, Bachmann C. Psychological and psychiatric issues in urinary and fecal incontinence. J Urol 2011; 185:1432-1437

8. Neveus T, Eggert P, Evans J, Macedo A, Rittig S, Tekgül S, Vande Walle J, Yeung CK, Robson L. Evaluation and treatment for monosymptomatic enuresis: a standardization document from the International Children’s Continence Society. J Urol 2010; 183: 441-447

9. Glazener CM, Evans JHC. Desmopressin for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev 2002;(3):CD00211

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 10

- Oktober 2018