- Fahreignung trotz Tumor im Gehirn

Es gibt in der Schweiz, wie auch in den meisten europäischen Ländern, keine spezifischen Leitlinien zur Frage der Fahreignung bei Patienten mit einem Tumor im Gehirn. Für einzelne Symptome, wie z.B. Epilepsie, gibt es von den entsprechenden Fachgesellschaften verbindliche Empfehlungen zur Fahreignung. Im Folgenden wollen wir bestehende Richtlinien für neuro-onkologisch tätige Kliniker zusammenfassen und eine strukturierte Fahreignungsabklärung für Patienten mit einem Tumor im Gehirn vorschlagen.

Der Wunsch nach Fahrtätigkeit nach der Diagnose und Behandlung eines Tumors im Gehirn (primärer Hirntumor oder Metastasen) wird von Patienten häufig geäussert. Die involvierten Ärzte suchen Kriterien, woran sie sich orientieren können, um eine Balance zwischen einem möglichst sicheren Strassenverkehr und dem Bedürfnis ihrer Patienten zu finden.

Im Prinzip gibt es vier Grundpfeiler, auf denen die Einschätzung und Entscheidung für eine temporäre Fahreignung attestiert werden kann und Regeln, wann eine solche wieder aufgehoben wird. Der behandelnde Arzt hat dabei laut Strassenverkehrsgesetz (SVG, Art. 15d) ein Melderecht an die zuständige Behörde, falls der Patient den Empfehlungen nicht nachkommen sollte oder wenn Zweifel an der Fahreignung bestehen. Es besteht eine ärztliche Aufklärungs- und Dokumentationspflicht, vorteilhaft mit einer Unterschrift des Patienten. Der Fahrzeugführer selber steht laut SVG Art. 31 in der Pflicht, das Fahrzeug sicher zu beherrschen im Sinne der Selbstverantwortung. Im Folgenden beschränken wir uns auf das Fahren von Motorwagen der Kategorie B und B1 und Motorräder der Kategorie A und A1, von landwirtschaftlichen Fahrzeugen (Kat. G) und Fahrzeugen bis 45km/h (Kat. F) sowie Mofa und E-Bikes (Kat. M), d.h. auf die Kategorien der 1. medizinische Gruppe, und auf Personen mit einem gültigen Fahrausweis.

Bevor eine ausführliche Untersuchung zur Wiedererlangung der Fahreignung initiiert wird, ist eine Lebenserwartung des Patienten von mindestens einem halben Jahr vom behandelnden Arzt einzuschätzen.

1. Neurologie: Anamnese, fachärztlicher Untersuch und EEG

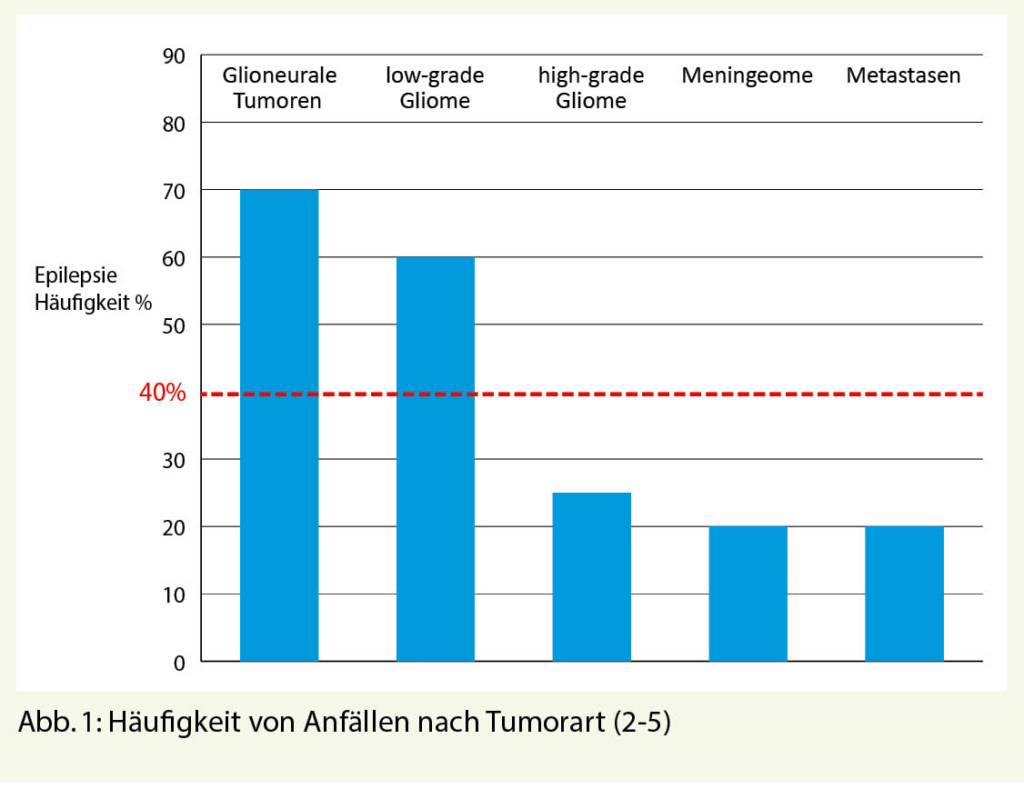

Hinsichtlich Fahreignung und Epilepsie gibt es in der Schweiz ausführliche Richtlinien (1). Bei einem hohen Risiko für das Auftreten epileptischer Anfälle (> 40% im nächsten Jahr) ist die Fahreignung in der Regel aufgehoben, auch wenn bislang Anfallsfreiheit besteht. Nach Auftreten eines epileptischen Anfalls kann eine Erst- oder Wiederzulassung als Motorfahrzeuglenker in der Regel erfolgen, wenn eine Anfallsfreiheit (mit oder ohne Antiepileptika) von einem Jahr besteht. Abb. 1 illustriert die zu erwartende Anfallshäufigkeit nach Tumorart mit der geforderten 40% Grenze (2-5).

Ob bei fehlenden anamnestischen Hinweisen auf ein epileptisches Geschehen ein EEG vor Wiedererlangen der Fahreignung bei Patienten mit einem Tumor im Gehirn gefordert werden soll, wird von Schweizer Neurologen kontrovers beurteilt. Aus rechtlichen Aspekten könnte ein normales EEG aber von Vorteil sein.

Ärztlich und selbstverordnete Medikamente, die Compliance bei der Einnahme von Antiepileptika (bei Unklarheit ist ein Medikamentenspiegel anzuordnen) und alle eigen- oder fremdanamnestisch aufgefallenen Symptome müssen genau erfragt werden.

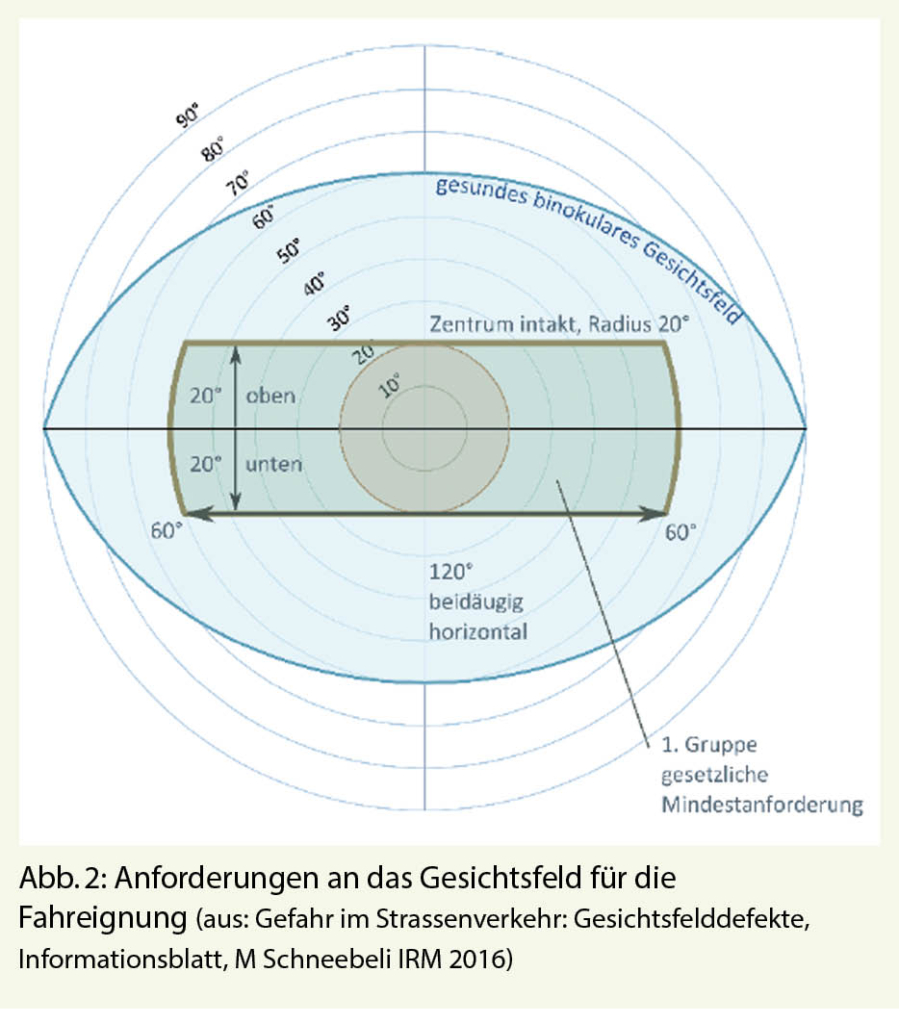

Die fachärztlich-neurologische Untersuchung prüft Ausfälle, auch diskreter Art, wie zum Beispiel sensorische oder motorische Schwächen, welche die Bremsfähigkeit beeinträchtigen könnten, sucht Hinweise für einen Neglekt und prüft Visus und Gesichtsfeld. Liegt der Tumor oder die Metastase im Bereich der Sehbahn/Sehrinde oder bei unklaren Befunden ist eine ophthalmologische Untersuchung inklusive apparativer Gesichtsfelduntersuchung notwendig (-> 3).

2. Repetitive Bildgebung

Die bildgebende Nachsorge mittels MRI erfolgt in regelmässigen und der Tumorart angepassten zeitlichen Abständen. Der Befund wird nach RANO-Kriterien beurteilt, welche auch den Steroidbedarf und die neurologische Beurteilung beinhalten (6). Ist der Befund in einer Domäne nicht stabil oder zweifelhaft, wird kurzfristig (z.B. in zwei Monaten) das Bild wiederholt und die Freigabe einer Fahreignung aufgeschoben. Die Fahreignung ist jeweils nur temporär, d.h. von einer Bildgebung zur nächsten und zusammen mit einer neurologischen Anamnese und Untersuch zu gewähren.

3. Ophthalmologische Erfordernisse

Die Erfordernisse für Gesichtsfeld und Visus sind für die Fahreignung in der Schweiz klar im Anhang 1 der Verkehrszulassungsverordnung (VZV) geregelt (sog. Mindestanforderungen). Der Fernvisus muss mindestens 0.5 beim besseren Auge und 0.2 beim schlechteren Auge betragen, bei Einäugigkeit minimal 0.6. Das Gesichtsfeld muss mindestens 120° betragen und zwar mit einer Ausdehnung nach links und nach rechts von jeweils mindestens 50°, nach unten und oben von jeweils mindestens 20°. Homonyme Hemi- oder Quadrantenanopsie sind ebenso wenig mit Fahreignung kompatibel, wie Doppelbilder. Das zentrale Gesichtsfeld (20°) muss normal sein, d.h. es dürfen keine deckungsgleichen Defekte mit einer relativen Defekttiefe von mehr als 10 dB vorliegen. Bei einäugigem Sehen muss das Gesichtsfeld bei normaler Augenbeweglichkeit normal sein (Abb. 2).

4. Neuropsychologisches Assessment

Neuropsychologische Test-Batterien können sehr subtile Defizite aufdecken, die aber für Aufmerksamkeit und Reaktionszeit am Steuer bedeutend sind. Solche Defizite können der fachärztlichen neurologischen Untersuchung entgehen (7). Das neuropsychologische Assessment konzentriert sich auf Tests, welche für die Fahreignung relevant sind und neben der geteilten Aufmerksamkeit, der höheren visuellen Wahrnehmung (Visuokonstruktion), das Gedächtnis, und die Exekutivfunktionen berücksichtigen.

Wir empfehlen ein einmaliges Assessment vor der Wiederaufnahme der Fahrtätigkeit und danach erneut bei Auffälligkeiten oder einmal jährlich bei infiltrativ wachsenden Tumoren wie z.B. den Gliomen. Da dies die zeitlich und organisatorisch aufwendigste Untersuchung zur Fahreignung darstellt, wird sie als letzte eingeplant, nämlich wenn keine Kontraindikationen für die Fahreignung in den Untersuchungen unter 1.-3. aufgefallen sind.

Lesen Sie auch den Artikel von Frau Dr. med. Kristina Keller «Fahreignung von Tumorpatienten – was ist zu beachten?» in «info@onkologie» Ausgabe 01-2019

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Universitätsspital Zürich

Institut für Pathologie und Molekularpathologie

Schmelzbergstrasse 12

8091 Zürich

silvia.hofer@usz.ch

Universität Zürich

Institut für Rechtsmedizin

Abteilung Verkehrsmedizin

Kurvenstrasse 31

8006 Zürich

Kristina.Keller@irm.uzh.ch

Die Autorinnen haben im Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

◆ Um die Fahreignung für Patienten mit einem Tumor im Gehirn zu ermöglichen, braucht es minimale Erfordernisse, die der Sicherheit auf der Strasse geschuldet sind.

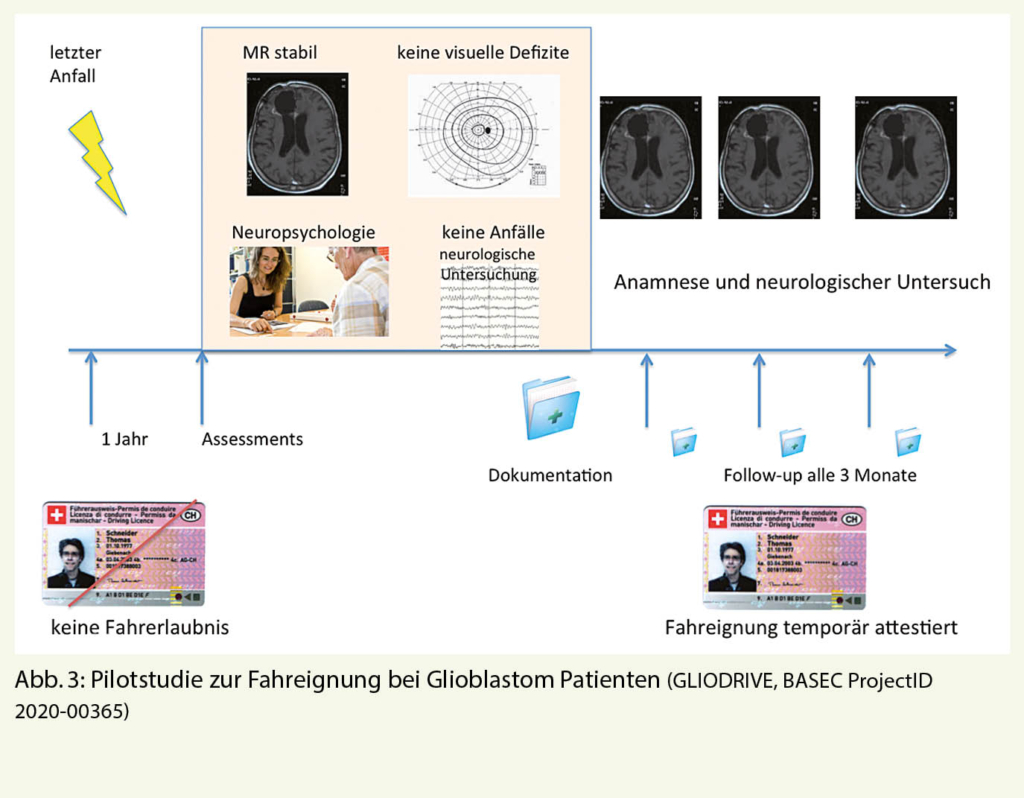

◆ Um solche Untersuchungen im zeitlichen Ablauf zu strukturieren und in der Schweiz zu harmonisieren ohne Mehrkosten zu verursachen, läuft zur Zeit eine Pilotstudie für Glioblastom-Patienten, welche am Universitätsspital Zürich und am Luzerner Kantonsspital offen ist (GLIODRIVE, BASEC ProjectID 2020-00365, Kontakt: silvia.hofer@usz.ch, Abb. 3).

◆ Bei Akzeptanz von Seiten der behandelnden Ärzte und der Patienten können die Abläufe auf alle hirneigenen Tumoren und auf Hirnmetastasen ausgeweitet und angepasst werden.

1. Arnold P et al. Fahreignung mit Epilepsie, Swiss Medical Forum 2019;19(45-46):737-740. doi.org/10.4414/smf.2019.08402

2. Liigant A et al. Seizure disorders in patients with brain tumors. Eur Neurol 2001; 45:46-51. doi.org/10.1159/000052089

3. Skardelly M et al. Predictors of preoperative and early postoperative seizures in patients with intra-axial primary and metastatic brain tumors: A retrospective observational single center study. Ann Neurol. 2015;78(6):917–928. doi:10.1002/ana.24522.

4. van Breemen MSM et al. Epilepsy in patients with brain tumours: epidemiology, mechanisms, and management. Lancet Neurol 2007; 6:421–430. doi.org/10.1016/S1474-4422(07)70103-5

5. Wolpert F et al. Risk factors of the development of epilepsy in patients with brain metastases. Neuro-Oncology 2020; 22(5), 718-728. DOI: 10.1093/noz172

6. Wen Pet al. Response assessment in neuro- oncology clinical trials. J Clin Oncol 2017; 35:2439-2449. DOI:10.1200/JCO.2017.72.7511

7. Valencia-Sanchez C et al. Clinical evaluation of fitness to drive in patients with brain metastases. Neuro-Oncology Practice 2019; 6(6): 484–489. doi:10.1093/nop/n

der informierte @rzt

- Vol. 11

- Ausgabe 10

- Oktober 2021