- Flugreisetauglichkeit

Bei der Beurteilung der Flugreisetauglichkeit eines Patienten müssen nebst seinen medizinischen Problemen auch die veränderten atmosphärischen Bedingungen im Reiseflug bzw. deren Auswirkungen auf die Gesundheit des Patienten berücksichtigt werden. Dieser Artikel gibt eine Übersicht über flugmedizinisch relevante Erkrankungen sowie über die Kriterien zur Beurteilung der Flugreisetauglichkeit.

Die Flugphysiologie und Flugreisetauglichkeit

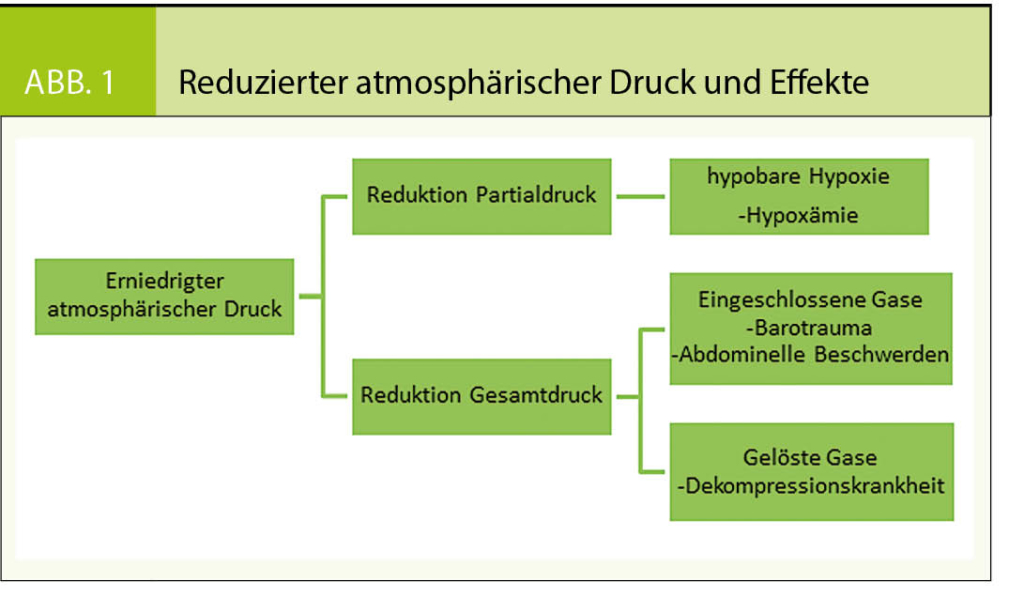

Linienflugzeuge fliegen im Reiseflug auf einer Höhe von bis zu 12 500 m.ü.M., wobei der Kabinendruck dank der Druckkabine einer maximalen Höhe von 2’438 m.ü.M. entspricht (1). Dieser reduzierte Druck führt zu flugphysiologischen Veränderungen basierend auf den Gasgesetzen von Dalton, Boyle-Mariotte und Henry (Abb. 1).

Eine hausärztliche Beurteilung der Flugreisetauglichkeit des Patienten – allenfalls in Rücksprache mit dem medizinischen Dienst der Fluglinie – ist essentiell, um allfällige Unterstützungsmassnahmen wie z.B. Sauerstoff, Rollstuhlservice oder Extra-Sitze zu definieren und via SAF- und MEDIF-Formular dem medizinischen Dienst der Fluggesellschaft zu melden. Die Formulare der SWISS finden sich unter www.medicalservices@swiss.com.

Lungenerkrankungen

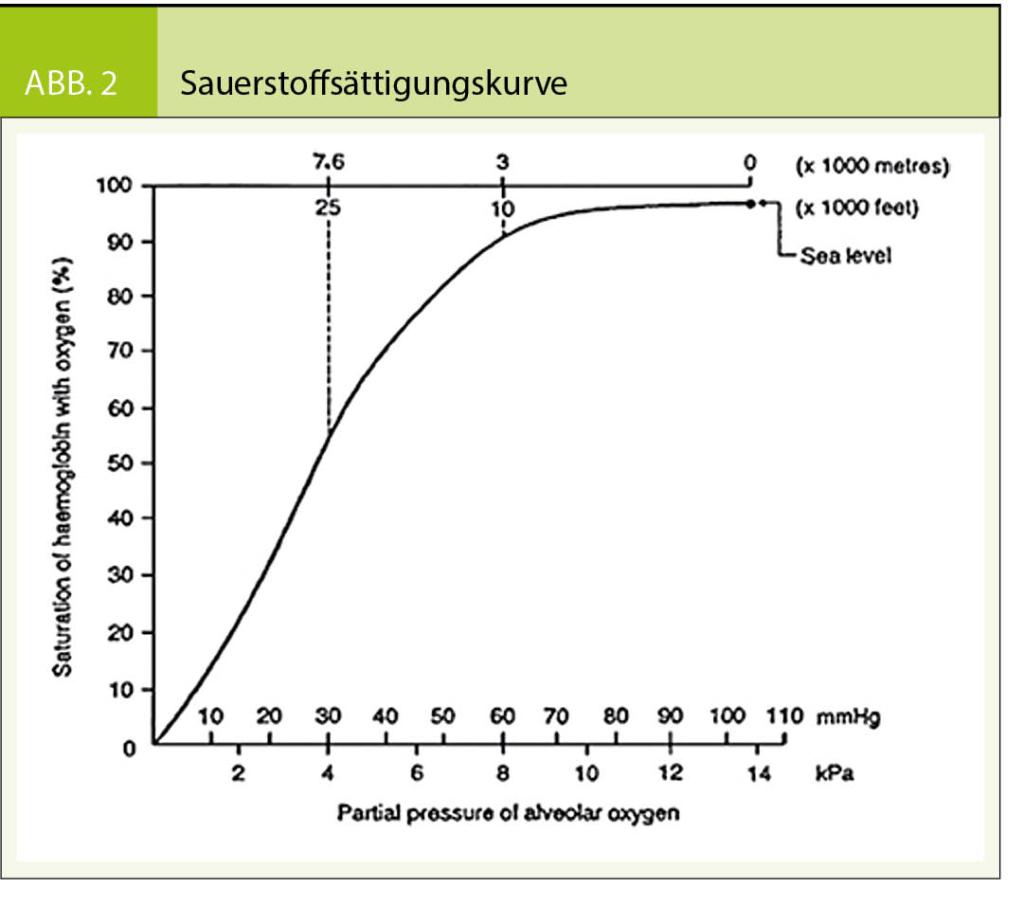

Gesunde Passagiere vertragen den im Reiseflug herrschenden reduzierten Sauerstoff-Partialdruck von 118 mmHg (Meereshöhe 160 mmHg) problemlos. Gemäss Sauerstoffsättigungskurve kommt es auf Reiseflughöhe zu einem leichten Sättigungsabfall auf 93% und der arterielle Sauerstoffpartialdruck (paO2) liegt bei 62 bis 67 mmHg (2) (Abb. 2).

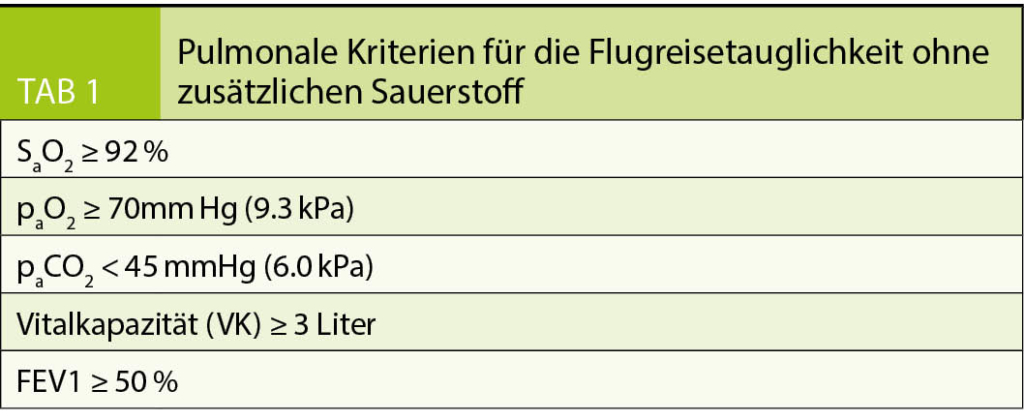

Bei Patienten mit Lungenerkrankungen reichen Anamnese, klinische Untersuchung sowie arterielle Blutgasanalyse (aBGA) mit Sättigungsmessung (SaO2 %) meist für eine Beurteilung der Flugreisetauglichkeit aus. Wenn der paO2 am Boden bei Raumluft (RL) < 70 mm Hg liegt, muss im Flug mit einem Abfall unter 50 mmHg und einer symptomatischen Hypoxämie gerechnet werden. Bezüglich der Ventilation kann bei einer Vitalkapazität (VK) > 3 l und bei einem FEV1 > 50 % von einer Flugreisetauglichkeit ausgegangen werden (3). Anamnestisch sollten Exazerbationen oder Infekte sowie eine allfällige Flugerfahrung erfragt werden. Die klinische Untersuchung kann durch den 50-Meter-Gehversuch ergänzt werden, welcher − ohne Dyspnoe absolviert − eine gute Aussagekraft für die Flugreisetauglichkeit hat. Die pulmonalen Kriterien für eine Flugreisetauglichkeit ohne zusätzlichen Sauerstoff sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Patienten mit einer Langzeitsauerstofftherapie oder mit einer flugmedizinisch signifikanten Hypoxämie (paO2 am Boden bei Raumluft < 70 mm Hg) sind auf eine zusätzliche Sauerstoffgabe während des Fluges angewiesen. Bei SWISS kann Sauerstoff (2l/min oder 4l/min) bestellt werden, wofür ein modernes on-demand Wenoll-System zu Verfügung steht, welches durch den Patienten mit der Inspiration getriggert wird. Verfügt der Patient über einen portablen Sauerstoffkonzentrator (POC), kann dieser in der Regel mit einer entsprechend angepassten Flussrate im Flug verwendet werden. Eine Anmeldung über das sog. POC-Formular zur Bewilligung durch die Airline und eine ausreichende Batteriekapazität sind zwingend. Eine eigene Sauerstoffdruckflasche oder Flüssigsauerstoff ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Patienten, welche unter einer Sauerstoffflussrate von 4l/min einen paO2 < 70 mm Hg aufweisen, sind in der Regel nicht flugreisetauglich. Besondere Vorsicht ist bei einer Globalinsuffizienz angebracht. Es sollte eine aBGA unter der zu erwartenden Sauerstoffflussrate durchgeführt werden. Steigt dabei der paCO2 um mehr als 5 mm Hg an – bei einem Ausgangswert < 45 mm Hg − ist von einer Flugreise abzuraten. In komplexen Situationen macht es in Rücksprache mit dem behandelnden Pneumologen Sinn, einen simulierten Hypoxietest durchzuführen. Weist ein Patient dabei nach 15 Minuten Einatmen von Luft mit reduziertem Sauerstoffgehalt von 15 % einen PaO2 > 55 mm Hg auf, ist eine Flugreisetauglichkeit ohne zusätzlichen Sauerstoff gegeben.

Beim Spontanpneumothorax gilt nach erfolgreicher Drainage eine generelle Wartefrist von 6 Wochen, wobei hier das Rezidivrisiko individuell sorgfältig evaluiert werden muss. Beim traumatischen Pneumothorax ist 14 Tage nach Drainageentfernung und radiologisch dokumentierter Entfaltung eine Flugreise ohne Arztbegleitung möglich. Patienten, die mit einem Heimlich-Ventil versorgt sind, können mit ärztlicher Begleitung auch früher repatriiert werden, dies in enger Absprache mit dem medizinischen Dienst der Fluglinie (4).

Lungenpatienten müssen speziell auf die trockene Kabinenluft mit einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 20 % hingewiesen werden. Das Austrocknen der Schleimhäute kann zu zähem Schleim und zu einer eingeschränkten Funktion der Mukosa führen. Eine ausreichende Trinkmenge und allfällige lokal befeuchtende Massnahmen (z.B. Nasensalbe, Salzwasser-Nasenspray) sind wichtig.

Herz-Kreislauferkrankungen

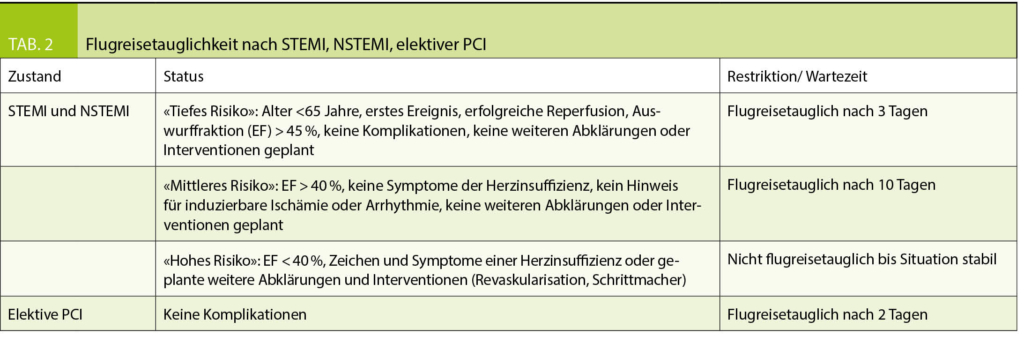

Patienten mit einer stabilen und medikamentös gut eingestellten koronaren Herzkrankheit (KHK) CCS I und II oder einer linksventrikulären Herzinsuffizienz NYHA I und II sind in der Regel flugreisetauglich, da die leichte hypobare Hypoxie keine relevante myokardiale Ischämie bzw. Funktionseinschränkung auslöst. Die Kompensation findet dabei über ein gesteigertes Herzzeitvolumen statt, welche primär über einen Herzfrequenzanstieg geschieht, bei gleichbleibendem Schlagvolumen und Blutdruck (5). Bei fortschreitender KHK ist die Ausschöpfung der koronaren Flussreserve zunehmend gestört (6). Somit sind Patienten mit einer Symptomatik bei leichter Anstrengung (CCS III bzw. NYHA III) auf zusätzlichen Sauerstoff während des Fluges angewiesen. In der Regel reicht eine Sauerstoff-Flussrate von 2l/min aus. Instabile Patienten und symptomatische Patienten in Ruhe (CCS IV bzw. NYHA IV) sind nicht flugreisetauglich (7). Bei Patienten mit implantiertem Schrittmacher oder implantierbarem Kardioverter-Defibrillator (ICD) besteht kein erhöhtes Risiko auf Flugreisen. Bei der Sicherheitskontrolle sollten die Beamten mit einem medizinischen Dokument auf das Implantat hingewiesen werden und der Detektor sollte zügig passiert werden. Nach einem Myokardinfarkt bedürfen Patienten einer sorgfältigen medizinischen Evaluation der Flugreisetauglichkeit, wobei je nach Risikosituation eine Wartezeit von drei bis zehn Tagen nötig ist («tiefes und mittleres Risiko»). Mit ärztlicher Begleitung kann eine Repatriierung in Rücksprache mit dem medizinischen Dienst der Airline entsprechend früher stattfinden. Bei einem «hohen Risiko» ist die Flugreisetauglichkeit nicht gegeben (Tabelle 2). Nach herzchirurgischen Eingriffen müssen neben der kardialen Rehabilitation auch die Resorption allfälliger Luft im Pleuraspalt sowie die Heilung der Wunden berücksichtigt werden, was eine Wartezeit von 10 bis 14 Tagen bedingt (8).

Anämien

Patienten mit einem Hämoglobinwert über 9 g/dl sind grundsätzlich flugreisetauglich. Ein akuter z.B. durch ein Trauma bedingter Hämoglobinabfall ist kritischer zu beurteilen als chronische Situationen, wo der Patient entsprechend adaptiert ist. So vertragen Patienten mit einer Hämoglobinopathie, z.B. bei einer Sichelzellanämie, eine Flugreise relativ gut, wobei eine stabile Situation von mindestens zehn Tagen Voraussetzung ist (9). Eine Sauerstoffgabe während des Fluges muss vor allem bei zusätzlichen pulmonalen und/oder kardialen Problemen in Betracht gezogen werden.

Unfälle

Patienten nach Frakturen oder Distorsionen der unteren Extremitäten müssen oft das Bein getreckt oder erhöht halten und benötigen dafür auf Kurzstreckenflügen einen Extrasitz bzw. müssen auf Langstreckenflügen in der Business-Klasse gebucht werden. Nach Wirbelkörper-, Becken- oder Hüftfrakturen ist das Aufrechtsitzen in einem Flugzeugsitz oft nicht möglich und es muss ein

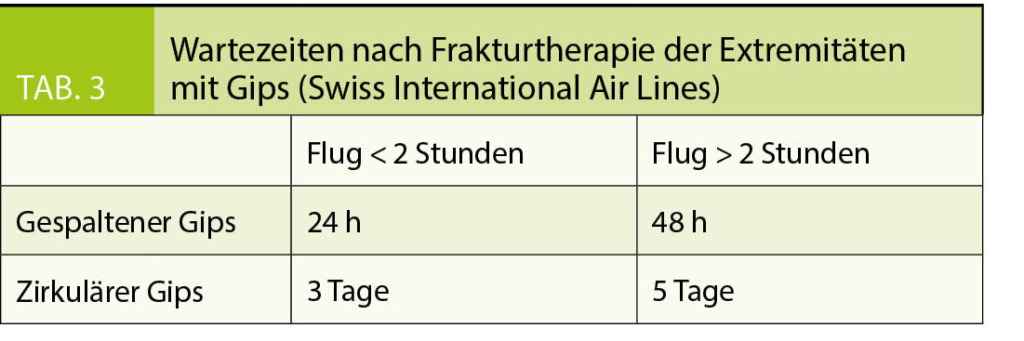

Liegendtransport organisiert werden. Dafür kann bei SWISS eine Liege (Stretcher) angefordert werden, welche ins Flugzeug eingebaut wird. Eine medizinisch qualifizierte Begleitung ist dabei zwingend, um den Patienten während des Fluges zu betreuen. Nach operativer Frakturversorgung sind die Wundheilung sowie ein allfälliger Blutverlust zu berücksichtigen. Kommt bei konservativer Therapie ein Gips zum Einsatz, gelten je nach Art des Gipses unterschiedliche Wartezeiten entsprechend der Übersicht in Tabelle 3.

Traumata im Bereich des Gesichts sowie des Neurokraniums bedürfen einer sorgfältigen Evaluation, um mögliche Blutungsrisiken und Komplikationen durch Lufteinschlüsse zu erkennen und auszuschliessen.

Schwangerschaft

Die Flugreisetauglichkeit ist bei einer unkomplizierten Schwangerschaft grundsätzlich bis Ende der 36. Schwangerschaftswoche (SSW) gegeben, bei Mehrlingsschwangerschaften bis Ende der 32. SSW (10). Eine vorgängige Anfrage bei der entsprechenden Airline ist jedoch sinnvoll; bei SWISS ist ab der 28. SSW ein «fit to fly» Zeugnis, ausgestellt vom betreuenden Gynäkologen, empfohlen. Schwangere sollten über das erhöhte Thromboserisiko aufgeklärt werden und das Tragen von Stützstrümpfen während des Fluges ist empfohlen.

Infektionskrankheiten

Infektiöse Patienten und febrile Patienten sind grundsätzlich nicht flugreisetauglich. Trotz regelmässiger Erneuerung und Filterung der Kabinenluft besteht ein Übertragungsrisiko, wobei dieses in den zwei Sitzreihen vor und hinter dem Erkrankten am grössten ist und mit zunehmendem Abstand abnimmt. . Bei der medizinischen Beurteilung müssen der klinische Verlauf, die Inkubationszeit und die Dauer der Infektiosität berücksichtigt werden, um eine Übertragung während des Flugs auf andere Passagiere und das Flugpersonal zu verhindern (11). Ein häufiges Problem ist eine Varizelleninfektion vor der geplanten Flugreise. Varizellen sind bis sechs Tage nach Bildung des letzten Bläschens ansteckend und für eine Flugreise wird zusätzlich eine vollständige Abkrustung gefordert. Zudem ist die Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen für nichtimmune Kontaktpersonen und die Infektiosität im Prodromalstadium fünf Tage vor Auftreten des Hautausschlages zu beachten. Auch bei einer Maserninfektion ist eine Infektiosität vom ersten Tag der Prodromalsymptomatik bis vier Tage nach Auftreten des Hautausschlages und die Inkubationszeit von 7 bis 14 Tagen zu beachten (10). Bei akuten Rhinosinusitiden ist nebst der Infektiosität auch die mögliche Druckausgleichproblematik im Bereich des Mittelohres und der Sinus bis hin zum Barotrauma zu berücksichtigen. Eine konsequente abschwellende Therapie der Schleimhäute kann helfen; im Zweifelsfall sollte jedoch der Flug verschoben werden. Eine Pneumonie muss ausreichend behandelt sein und es dürfen keine pulmonalen Einschränkungen mehr bestehen. Im Zweifelsfall muss eine Arztbegleitung und eine zusätzliche Sauerstoffgabe evaluiert werden. Bei Patienten mit einer Tuberkulose müssen nach zweiwöchiger adäquater Therapie mindestens zwei negative Sputumproben vorliegen, um eine Infektiosität ausschliessen zu können.

Malignome

Tumorpatienten können bei stabilem Verlauf und bei gutem Allgemeinzustand eine Flugreise antreten. Mögliche Komplikationen wie akute Blutung, pulmonale Einschränkung, Ergüsse oder die Möglichkeit eines epileptischen Anfalls müssen ausreichend therapiert oder ausgeschlossen werden. Ein sorgfältiges Staging auch bezüglich der Metastasen ist somit zwingend. Auch müssen mögliche Nebenwirkungen einer stattgefundenen Therapie wie Anämie oder allgemeine Schwäche bedacht werden. Terminal kranke Patienten sind nicht flugreisetauglich.

Für eine weiterführende Betrachtung der Beurteilung der Flugreisetauglichkeit verweisen wir auf die entsprechende Literatur (3,7,10,12,13) und auf die Homepage www.swiss.com.

Medical Services

Swiss International Air Lines Ltd.

Zürich-Flughafen

Obstgartenstrasse 25

8302 Kloten

andreas.stutz@swiss.com

Medical Services

Swiss International Air Lines Ltd.

Zürich-Flughafen

Obstgartenstrasse 25

8302 Kloten

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

- Die Beurteilung der Flugreisetauglichkeit findet durch den Hausarzt statt, bei Bedarf in Rücksprache mit dem medizinischen Dienst der Fluglinie mit Übermittlung der ausgefüllten SAF- und MEDIF-Formulare.

- Patienten mit einer stabilen pulmonalen Erkrankung ohne relevante Retention (paCO2 < 45 mm Hg) sind bei einem SaO2% ≥ 92% und einem paO2 ≥ 70 mm Hg ohne zusätzlichen Sauerstoff flugreisetauglich.

- Braucht ein Patient während des Fluges zusätzlichen Sauerstoff, kann dieser bei SWISS über ein Wenoll-System mit einer Flussrate von

2 oder 4 l/min angefordert oder mit dem eigenen POC (SAF-, MEDIF- und POC-Formular) verabreicht werden. - Stabile Patienten nach einem NSTEMI oder STEMI sind nach erfolgreicher Intervention und komplikationslosem Verlauf nach drei bis zehn Tagen flugreisetauglich («tiefes und mittleres Risiko»).

- Nicht flugreisetauglich sind infektiöse oder instabile Patienten, Patienten mit einer Anämie Hb < 9 g / dl, Patienten mit einer zu erwartenden zusätzlichen Sauerstoff-Flussrate von > 4 l/min und Schwangere nach der 36. SSW.

- Je nach Bedarf können bei SWSS Rollstühle (WCHR, -S, -C), Extra-Sitze, Liegen (Stretcher) und zusätzlicher Sauerstoff via die SAF- und MEDIF-Formulare bestellt werden. Benötigte Medikamente sollen zusammen mit einer ärztlichen Bestätigung im Handgepäck mitgenommen werden.

1. Aerospace Medical Association, Aviation Safety Committee, Civil Aviation Subcommittee: Cabin cruising altitudes for regular transport aircraft. Aviat Space Environ Med 2008; 79: 433-439.

2. Humphreys S, Deyermond R, Bali I, Stevenson M, Fee JP: The efffect of high altitude commercial air travel on oxygen saturation. Anaesthesia 2005; 60: 458-460.

3. Ahmedzai S, Balfour-Lynn IM, Bewick T, et al.: Managing passengers with stable respiratory disease planning air travel: British Thoracic Society recommendations. Thorax 2011; 66 Suppl 1: i1-30.

4. Hu X, Cowl CT, Baqir M, Ryu JH: Air travel and pneumothorax. CHEST 2014; 145: 688-694.

5. Phillips BA, McConnell JW, Smith MD: The effects of hypoxemia on cardiac output. A dose-response curve. CHEST 1988; 93: 471-475.

6. Wyss CA, Koepfli P, Fretz G, Seebauer M, Schirlo C, Kaufmann PA: Influence of altitude exposure on coronary flow reserve. Circulation 2003; 108:1202-1207.

7. Smith D, Toff W, Joy M, et al.: Fitness to fly for passengers with cardiovascular disease. Heart 2010; 96 Suppl 2: ii1-16.

8. Joy M: Cardiovascular disease and airline travel. Heart 2007; 93: 1507–1509.

9. Norii T, Freeman TH, Alseidi A, Butler WP, Gelford BL: Pressurized flight immediately after splenic infarction in two patients with the sickle cell trait. Aviat Space Environ Med 2011; 82: 58-69.

10. IATA Medical Manual. 10th Edition; Montreal-Geneva: 2018.

11. Gupta JK, Lin CH, Chen Q: Risk assessment for airborne infectious diseases in aircraft cabins. Indoor Air 2015; 22: 388-395.

12. Stutz A, Ensslin A: Hausärztliche Probleme rund um Flugreisen. Praxis 2016; 105 (14): 821-827.

13. Franzen D, Seiler O: Der Patient als Flugpassagier. Schweiz Med Forum 2008; 8 (38): 698-704.

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 6

- Juni 2018