- Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit

Entscheidungen in Gesundheitsbelangen werden in der heutigen Zeit weniger paternalistisch und vielmehr selbstbestimmt und autonom durch die Betroffenen selbst getroffen. Die Entscheidungen reduzieren sich nicht auf Therapien und Massnahmen zum Erhalt des Lebens, sondern umfassen auch die Wünsche über die Begleitung am Lebensende. Gesundheitsfachpersonen werden somit auch mit den Sterbewünschen von Betroffenen konfrontiert. In diesem Zusammenhang rückt die Möglichkeit durch freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) das Leben vorzeitig zu beenden zunehmend in den Fokus der Sterbebegleitung.

Les décisions en matière de santé sont aujourd’hui moins paternalistes et plus autodéterminées et autonomes, étant prises par les personnes concernées elles-mêmes. Les décisions ne se limitent pas aux thérapies et aux mesures visant à préserver la vie, mais incluent également les souhaits concernant le soutien en fin de vie. Les professionnels de la santé sont donc également confrontés aux souhaits de décès des personnes concernées. Dans ce contexte, la possibilité de mettre prématurément fin à la vie par le renoncement volontaire aux aliments et aux liquides (RVAL) devient de plus en plus le point central des soins en phase terminale.

Hintergrund

Neben der Sterbehilfe, die abhängig von gesetzlichen Bestimmungen eines Landes erlaubt oder verboten ist, ist in jüngster Zeit eine weitere Möglichkeit, das Leben vorzeitig zu beenden, in den Mittelpunkt der Sterbebegleitung gerückt – es geht um den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF). Der FVNF ist eine aktive Handlung einer urteilsfähigen Person, die bewusst das Essen und Trinken einstellt, in der Absicht das Leben vorzeitig zu beenden. Gesundheitsfachpersonen sind daher nicht damit beauftragt, der Person ein tödliches Medikament zur Verfügung zu stellen, sondern die Person vom Beginn des FVNF bis zu ihrem Tod zu begleiten.

Die Schweizerinnen und Schweizer reden offen über das Lebensende, den Umgang mit Sterbewünschen und mit zunehmendem Interesse auch über den FVNF, was sich in öffentlichen Diskussionen, Zeitungsberichten und Fernsehbeiträgen zeigt. Dies bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit als Gesundheitsfachperson mit dem Sterbewunsch durch FVNF konfrontiert zu werden, steigt. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften reagierte darauf und nahm 2018 den FVNF als weitere Option am Lebensende in die Richtlinie «Umgang mit Sterben und Tod» auf. Diese Richtlinie stellt Gesundheitsfachpersonen eine Orientierungshilfe dar, um mit den Herausforderungen bei der Sterbebegleitung umzugehen. In Bezug auf FVNF werden weniger Anweisungen beschrieben, als vielmehr die kontroverse Diskussion um die Option beschrieben.

Aus nationalen und internationalen Studien geht hervor, dass bereits ein bis zwei Drittel der teilnehmenden Gesundheitsfachpersonen mindestens eine Person während des FVNF begleitet haben. Die geschätzte Häufigkeit der Todesfälle, welche auf den FVNF zurückzuführen sind, liegt in Europa zwischen 0.4%-2.1%, und es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Nach heutigem Kenntnisstand wird der FVNF typischerweise zu Hause (52%) oder in Pflegeheimen (42%) umgesetzt, womit in der Schweiz die medizinische Versorgung in der Regel durch Hausärztinnen und Hausärzten übernommen wird.

Die Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte

Der FVNF ist die Entscheidung einer urteilsfähigen Person, welche in der Lage ist zu essen und zu trinken, freiwillig und bewusst darauf zu verzichten, in der Absicht ihr Leben vorzeitig zu beenden. Somit ist der FVNF klar zu unterscheiden vom Abbruch künstlicher Ernährung, von äusseren Einflüssen, die die Nahrungsaufnahme beeinträchtigen (z. B. Schmerzen, Unterernährung), oder psychischen Beeinträchtigungen (z. B. Demenz, Depressionen). Meist entscheiden sich Frauen (62%) und hochaltrige Personen für diesen Weg. Da viele Menschen eine innige Beziehung zu ihrer Hausärztin oder ihren Hausarzt pflegen, sind diese oft in den Entscheidungsprozess eingebunden und sind bereit, die Begleitung zu übernehmen. Dies ist besonders wichtig, da die Betroffenen im Verlauf des FVNF aufgrund zunehmender körperlicher Schwäche auf die Unterstützung Dritter angewiesen sind, bis hin zur Pflegeabhängigkeit.

Während bislang noch keine schweizerische Leitlinie für den Umgang mit Personen während des FVNF existiert, können sich Hausärztinnen und Hausärzte derzeit an der niederländischen Leitlinie der KNMG Royal Dutch Medical Association und V&VN Dutch Nurses’ Association «Caring for people who consciously choose not to eat and drink so as to hasten the end of life» orientieren, um die notwendigen Schritte in der Vorbereitung und während der Begleitung (z. B. Auftreten eines Delirs) festzulegen. Insbesondere ist es wichtig, vorab die Urteilsfähigkeit der sterbewilligen Person zu bestimmen. Hausärztinnen und Hausärzte übernehmen demnach eine entscheidende Rolle in der Begleitung einer sterbewilligen Person während des FVNF. Bislang gibt es keine empirischen Daten über die persönlichen Einstellungen und professionellen Haltungen von Schweizer Hausärztinnen und Hausärzten unbekannt und Informationen über den FVNF in der Schweiz.

Ziele

Die Ziele dieser Studie waren es, die Häufigkeit des FVNF in der Schweiz zu berechnen und die Haltungen und Einstellungen über den FVNF von Hausärztinnen und Hausärzten zu erfassen.

Methodologie

Wir führten zwischen August 2017 und Juli 2018 eine dreisprachige, nationale Querschnittsstudie durch, in der 1 411 praktizierende Hausärztinnen und Hausärzte zu einer Online-Befragung (Questback) eingeladen wurden. Die Einladung zur Befragung wurde über den Berufsverband mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz an ihre Mitglieder versandt. Aufgrund der schlechten Rücklaufquote von 2.8% – fünf Monate nach Beginn der Studie – wurde die Rekrutierungsstrategie geändert und den Teilnehmenden wurde daraufhin eine Papierbefragung zugestellt (EVASYS). Ein zuvor entwickelter und validierter standardisierter Fragebogen wurde verwendet, um das Vorkommen des FVNF in der Schweiz und die Einstellungen und Haltungen über den FVNF zu erfassen. Um das Vorkommen zu berechnen, wurde alle Teilnehmenden, die bereits eine Person beim FVNF begleitet haben, befragt, wie viele Personen sie im vergangenen Jahr begleitet haben. Dieser Wert wurde anhand aller Todesfälle im Jahr 2017 (66 971 Todesfälle) und bezogen auf die Todesfälle in der Langzeitpflege (40%) und zu Hause (20%) berechnet (40 183 Todesfälle). Die Daten wurden deskriptiv analysiert, anschliessend wurde eine logistische Regression durchgeführt.

Ergebnisse

Beschreibung der Teilnehmenden

Von allen 1 411 eingeschlossenen Teilnehmenden, waren 1 013 für die Studienteilnahme geeignet. Ausgeschlossen wurden Teilnehmende, die kürzlich verstorben sind, bereits im Ruhestand waren oder sich ausschliesslich der Betreuung von Kindern und Jugendlichen widmeten. Insgesamt haben 751 Teilnehmende den Fragebogen beantwortet was zu einer Rücklaufquote von 74% führte.

Die überwiegend männlichen Teilnehmenden (71.7%) sind im Mittel 58 Jahre alt und üben ihre berufliche Tätigkeit durchschnittlich seit 29 Jahren aus.

Relevanz und Vorkommen des FVNF

Die Thematik ist 82% der Teilnehmenden bekannt und die Hälfte fühlt sich mit der Thematik vertraut. Bezogen auf den beruflichen Alltag, empfinden die meisten Teilnehmenden (64%), dass der FVNF eine geringe oder keine relevante Thematik darstellt und auch in Zukunft nicht oder nur wenig an Bedeutung gewinnen wird (58%).

Von allen Teilnehmenden haben insgesamt 320 (43%) bereits eine Person beim FVNF begleitet. Wir haben diese Subgruppe gebeten, weitere Informationen über die Anzahl begleiteter FVNF-Fälle zu geben, worauf 302 bereitwillig geantwortet haben. Es geht daraus hervor, dass im Jahr 2017 insgesamt 458 Personen durch die Teilnehmenden begleitet wurden. Das führt zu einem Vorkommen von 0.7% aller Todesfälle bezogen auf die Schweiz, bzw. 1.1% aller Todesfälle zu Hause oder im Pflegeheim.

Klassifizierung des FVNF aus Sicht der Hausärztinnen und Hausärzte

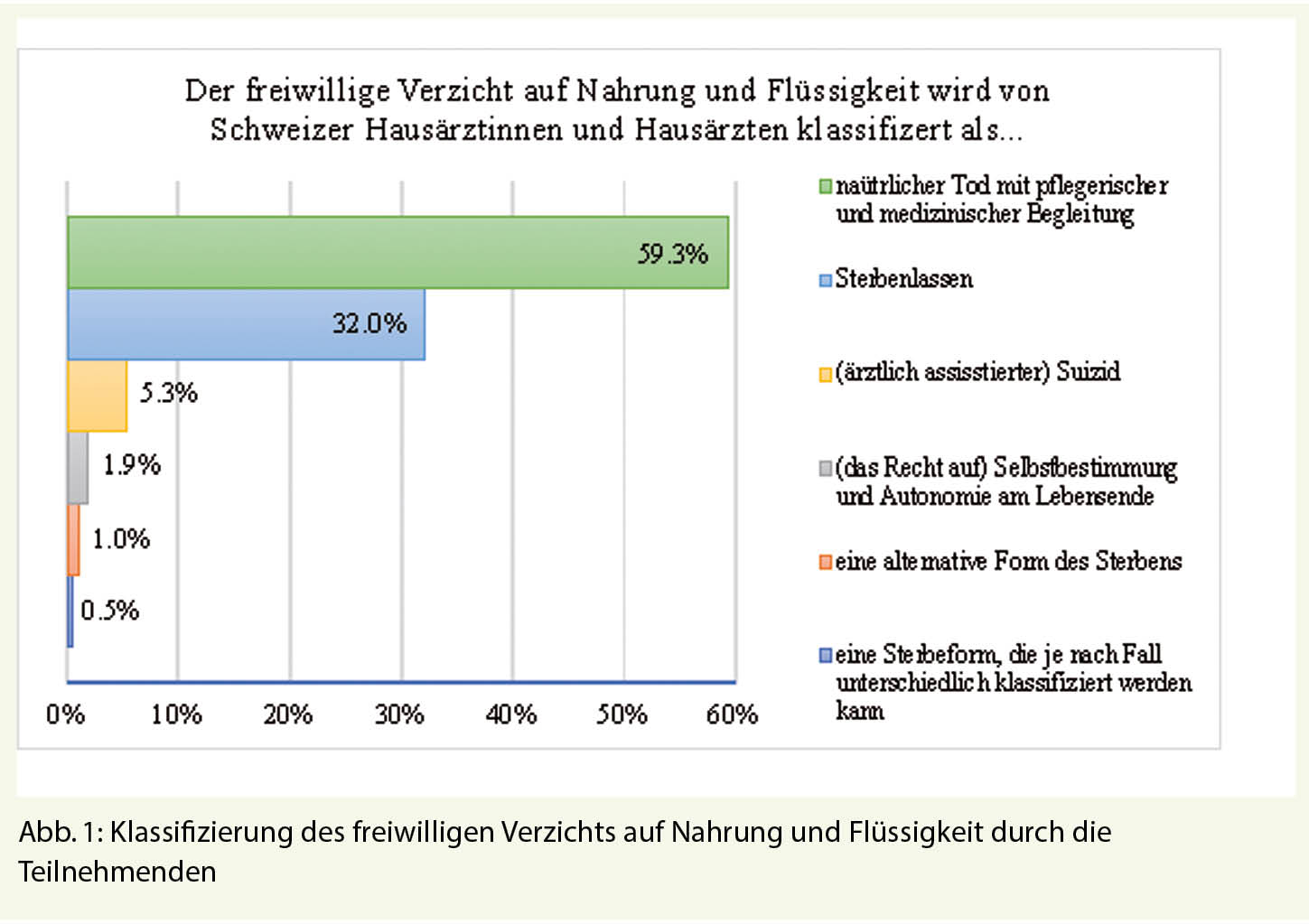

Der FVNF wird von mehr als der Hälfte als natürlicher Tod mit pflegerischer und medizinischer Begleitung klassifiziert, mit Suizid oder ärztlich assistiertem Suizid wird es nur von 5% der Teilnehmenden gleichgesetzt (Abb. 1).

Hausärztliche Einstellungen über den FVNF in der Schweiz

Im Allgemeinen gaben knapp drei Viertel der Teilnehmenden an, dass der FVNF mit ihrer persönlichen Weltanschauung und Religion vereinbar ist. Die Vereinbarkeit des FVNF mit der eigenen Weltanschauung erhöht sich bei Teilnehmenden mit FVNF-Erfahrung und wenn sie den FVNF als Suizid klassifizieren. Auch übertragen auf die professionelle Haltung geben über die Hälfte der Teilnehmenden an, dass der FVNF mit ihrer beruflichen Ethik im Einklang ist. 18% positionierten sich neutral während knapp ein Viertel der Teilnehmenden empfinden, dass der FVNF ihrer beruflichen Ethik widerspricht. Fast alle Hausärztinnen und Hausärzte können die Entscheidung der sterbewilligen Person in der Regel akzeptieren, also die Entscheidung annehmen und respektieren im Sinne von Rücksichtnahme, also jeder Person das Recht zugestehen, so zu sein wie sie es möchte und worüber einem selbst kein Urteil zusteht. Die meisten Hausärztinnen und Hausärzte sind dazu bereit, eine Person beim FVNF zu begleiten, und etwas mehr als die Hälfte würde Personen mit Sterbewunsch die Option des FVNF als eine unter anderen Möglichkeiten empfehlen. Drei Viertel der Teilnehmenden empfinden, dass durch den FVNF ein würdevolles Sterben ermöglicht wird. Die Begleitung einer Person beim FVNF wird von der Hälfte der Hausärztinnen und Hausärzte als belastend empfunden und knapp ein Viertel äussern moralische Bedenken.

Diskussion

Der FVNF ist unter Schweizer Hausärztinnen und Hausärzten kein Alltagsthema, jedoch hat knapp die Hälfte bereits eine Person beim FVNF begleitet, womit es als eine relevante Thematik in der Sterbebegleitung bezeichnet werden kann. Das Vorkommen des FVNF in der Schweiz anhand der Teilnehmenden dieser Studie ist vergleichbar mit den Ergebnissen der ein Jahr zuvor befragten Leitungen von Schweizer Langzeitpflegeeinrichtungen (0.7%) und zwei Studien aus den Niederlanden (0.4-2.1%).

Die meisten Teilnehmenden klassifizieren den FVNF – vergleichbar zu Studien aus den USA – als natürlichen Tod, was vermutlich auf die Erfahrungen der Teilnehmenden zurückzuführen ist, die den Sterbeprozess als würdevoll beschreiben. Hausärztinnen und Hausärzte interpretieren im Allgemeinen ein gutes Sterben auch damit, dass das eigene Handeln mit den Wünschen der sterbewilligen Person übereinstimmt, was beim FVNF gegeben ist, da dem FVNF eine ausführliche Beratung vorausgeht, gefolgt von einer engen Begleitung. Knapp ein Drittel klassifiziert den FVNF als Sterbenlassen, welches auch die Haltung in Deutschland präsentiert, und nur ein geringer Anteil als Suizid, wie es in den Niederlanden definiert wird. Diese sehr unterschiedlichen Klassifizierungen sind vielfach in internationaler Literatur diskutiert worden und stets eng mit den juristischen Voraussetzungen des jeweiligen Landes verknüpft. Auch die Teilnehmenden dieser Studie, welche den FVNF als Suizid klassifizierten, sind dem FVNF sehr zugewandt und wären bereit, eine Person auf diesem Weg zu begleiten, wie aus der Regressionsanalyse hervorgeht .

Die Einstellungen der Hausärztinnen und Hausärzten sind bezüglich des FVNF sehr offen und zugewandt. Fast alle würden eine sterbewillige Person beim FVNF begleiten, selbst wenn moralische Bedenken während der Begleitung aufkommen. Bei Teilnehmenden, die bereits eine Person beim FVNF begleitet haben, wird die zugewandte Einstellung zum FVNF nochmals verstärkt.

Prof. Dr. Wilfried Schnepp†

Dr. med. Daniel Büche, MSc

Dr. med. Christian Häuptle

Kantonsspital St.Gallen

Rorschacher Strasse 95

9007 St.Gallen

†Wilfried Schnepp ist am 14.02.2020 verstorben

Einhaltung ethischer Anforderungen: Diese Studie wurde von der zuständigen Ethikkommission geprüft und genehmigt (EKOS 17/083). Die Teilnahme an der Studie war freiwillig und die irreversible Anonymität der Teilnehmenden war jederzeit gewährleistet.

Finanzierung: Die Studie wurde durch das Förderprogramm «Forschung in Palliative Care» durch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, die Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner-Stiftung und die Stanley Thomas Johnson Stiftung unterstützt. Die Förderer haben keinen Einfluss auf das Studiendesign, Datenerhebung und -analyse sowie der Publikation der Ergebnisse.

Originalstudie und Literatur: Die Literatur ist der Originalstudie zu entnehmen, welche im Journal of International Medical Research veröffentlicht wurde. Stängle, S., Schnepp, W., Büche, D., Häuptle, C., & Fringer, A. (2020). Family physicians’ perspective on voluntary stopping of eating and drinking: a cross-sectional study. Journal of International Medical Research, 48(8), 1–15. https://doi.org/10.1177/0300060520936069

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Zweitabdruck des in «info@onkologie» 05-2020 erschienen Originalartikels.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Department Gesundheit, Institut für Pflege

Katharina-Sulzer-Platz 9

8400 Winterthur

Universität Witten/Herdecke

Fakultät für Gesundheit, Department für Pflegewissenschaft

Stockumerstr. 12

58453 Witten, Deutschland

sabrina.staengle@zhaw.ch

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Department Gesundheit, Institut für Pflege

Katharina-Sulzer-Platz 9

8400 Winterthur

Universität Witten/Herdecke

Fakultät für Gesundheit, Department für Pflegewissenschaft

Stockumerstr. 12

58453 Witten, Deutschland

Die Autorin und Autoren erklären, dass keine potentiellen Interessenskonflikte in Bezug auf die Forschung, Autorenschaft und/oder Veröffentlichung des Artikels bestehen.

- Der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) stellt für Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte zwar kein Alltagsthema, jedoch eine relevante Thematik in der Sterbebegleitung dar.

- Der FVNF ist auch in der Schweiz kein Einzelfall, welcher in jeder der sieben Grossregionen vorkommt.

- Meist wird der FVNF als natürlicher Tod oder Sterbenlassen klassifiziert, kaum als suizidaler Akt.

- Die meisten Hausärztinnen und Hausärzte würden sich dazu bereit erklären, eine sterbewillige Person beim FVNF zu begleiten.

Messages à retenir

- Le renoncement volontaire aux aliments et aux liquides (RVAL) n’est pas un sujet quotidien pour les médecins généralistes suisses, mais c’est une question pertinente dans les soins en phase terminale.

- Le RVAL n’est pas non plus un cas isolé en Suisse, qui se produit dans chacune des sept grandes régions.

- Dans la plupart des cas, le RVAL est classé comme une mort naturelle ou comme le fait de laisser mourir, à peine comme un acte suicidaire.

- La plupart des médecins généralistes accepteraient d’accompagner une personne prête à mourir par le RVAL

der informierte @rzt

- Vol. 10

- Ausgabe 5

- September 2020