- Hämorrhoidalleiden

Hämorrhoiden hat Jeder! Unglücklicherweise wurde das Wort «Hämorrhoide» für Laien und Ärzte ein Synonym für jede Veränderung am After. Eine Hämorrhoide ist definiert als der Vorfall eines varikös veränderten Gefässkissens des distalen Rektums in den Analkanal oder vor den After.

Epidemiologische Studien fehlen, insbesondere Langzeitbeobachtung vom Patienten mit gesicherten Hämorrhoiden. Nach dermatologischer Schätzung erkranken etwa 30 % der mitteleuropäischen Bevölkerung ein- oder mehrmalig an sogenannten Hämorrhoidalleiden (1).

Nach englischer, amerikanischer und schweizerischer Terminologie gibt es innere Hämorrhoiden, welche proximal der Linea dentata liegen und von nicht sensiblem Zylinderepithel der Rektumschleimhaut bedeckt sind und äussere Hämorrhoiden, welche distal der Linea dentata liegen und von hochsensiblem Plattenepithel des Anoderms und der Analhaut bedeckt sind.

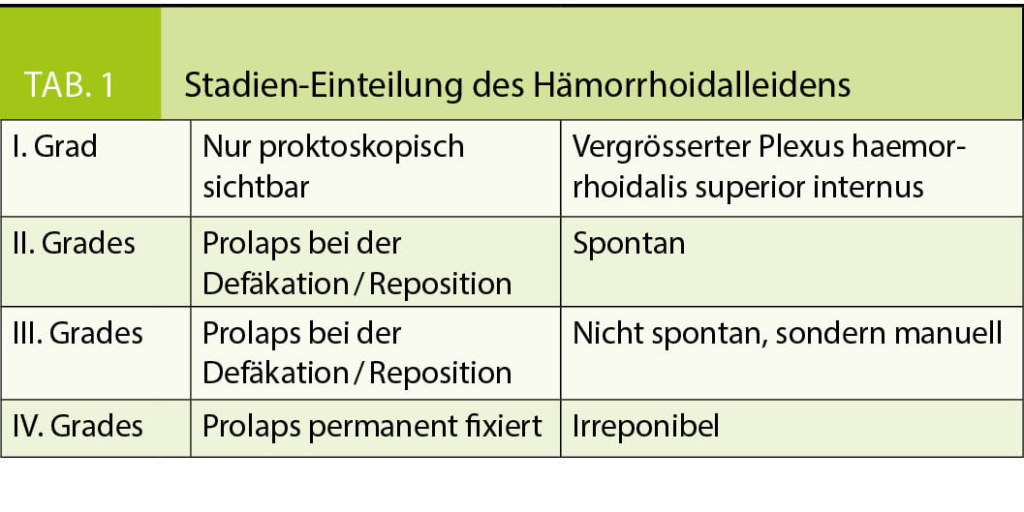

Die inneren Hämorrhoiden werden in 4 Grade eingeteilt, entsprechend des Ausmasses des Vorfalls der Gefässkissen in den Analkanal oder vor den After (Tabelle 1).

Die Stadiengrade der Hämorrhoiden werden leider sehr unterschiedlich definiert, was im Vergleich von Studienergebnissen von grossem Nachteil ist. Wie beziehen uns auf die aktuelle Leitlinie der American Society of Colon and Rectal Surgeons (2).

Ursachen

Es gibt kein gesichertes Wissen zur Ätiologie, Pathogenese und Risikofaktoren von Hämorrhoiden. So wird z. B. behauptet, dass mit zunehmendem Alter – gefördert durch harten Stuhlgang – die submukösen Gefässkissen aus ihrer Fixation gelöst, nach distal abgedrängt und so zu einer Hämorrhoide führen könnten. Unklar bleibt bei einer solchen Annahme jedoch, warum sich bei Personen unter 30 Jahren Hämorrhoiden finden.

Symptome

Als Kardinalsymptom von Hämorrhoiden gelten perianale Blutungen und Schleimhautvorfall. Bei einer Risikokonstellation und einem Alter von > 50 sowie einer Familienvorgeschichte erstgradiger Verwandten mit Kolonkarzinom oder Kolonadenomen zwischen 40 und 50 wird eine komplette Koloskopie vor Therapie der Hämorrhoiden empfohlen. Schmerzen, Juckreiz und Wundsein können von der prolabierten, asensiblen Rektumschleimhaut, aber auch durch anatomische Gegebenheiten von sekundären Läsionen am höchstsensiblen Plattenepithel der Analhaut ausgehen. Schmerzen, Brennen, Stechen, Jucken und Wundsein sind keine hämorrhoidentypische Symptome (3).

Diagnose

Entscheidend für die Diagnose «Hämorrhoide» ist neben Anamnese und körperlicher Befund der anale Inspektionsbefund sowie die Proktoskopie des Analkanales. Bei Nachweis einer hellrot glänzenden Schleimhaut des Rektums partiell oder zirkulär vor dem After ist die Diagnose Hämorrhoide eindeutig ! Die genaue Untersuchungsposition ist anzugeben. Mögliche Positionen sind z. B. stehende, nach vorne übergebeugte Patienten oder Patienten in Seiten-, Bauch-, Rücken-, Knie-/ Ellenbogen, Kopftief-, bzw. Beckentieflage (4). Uneindeutig ist die Angabe der Hämorrhoidallokalisation mit den Angaben 3, 7 und 11 Uhr in Steinschnittlage. Wir empfehlen daher bei medizinischen Lokalisationsangaben immer vom Patienten auszugehen und dies wie folgt anzugeben z. B.: «anterior», d. h. zum Damm, bzw. zum Skrotalansatz hin oder «posterior» in Richtung Steissbein. Seitliche Lokalisationen können mit links- oder rechtslateral oder mit rechts antero-lateral, bzw. links postero-lateral angegeben werden. International sind diese Lokalisationsangaben üblich.

Differentialdiagnose

Neben den Hämorrhoiden kommen Veränderungen am After mit ähnlicher oder gleichartiger Symptomatik in Frage, wie z. B. ein Analekzem, Marisken, hypertrophe Analpapillen oder eine Analfissur. Ein Schmerz im After lässt eher an einen Abszess, eine Analthrombose oder eine Analfissur als an Hämorrhoiden denken. Die Veränderungen werden vom Patienten gespürt oder getastet, anale Veränderungen gerne als Hämorrhoiden verwechselt ! Selten führen Blutungen aus prolabierten, vor dem After liegenden Hämorrhoiden zu diagnostischen Schwierigkeiten. Wenn zirkulär die gesamte Rektumwand vor dem After sichtbar wird, liegt ein sogenannter Rektumprolaps vor. Der Verdacht kann für den Betroffenen allerdings eine unangenehme Situation bedeuten.

Therapie

Je mehr Behandlungspotential besteht, so unwahrscheinlicher führt eine Methode wirklich zu einem Erfolg. Die konservative Therapie basiert auf der Vorstellung, dass mit Vermeidung von Obstipation und Diarrhoen durch eine höhere Trinkmenge und mit Ballaststoff-reicher Ernährung eine effektive Therapie erzielbar sei, wobei der Wirkungseintritt bis zu 6 Wochen dauern kann (5). In einer Cochrane Metaanalyse konnte allerdings nur eine geringe Bedeutung von Laxantien gesehen werden (6). Zäpfchen und Salben haben nur einen geringen Vorteil bei Pruritus, aber nicht bei Schmerzen und sind daher nicht mehr als ein Plazebo-Effekt mit dem Nachteil, bleibende Schäden an der analen und perianalen Haut auszulösen (7). Venentherapeutika (sog. Phlebotonics) sind eine heterogene Medikamentengruppe, bestehend aus Pflanzenextrakten (z.B. Flavonoide) und synthetischen Bestandteilen (z. B. Kalzium-Dobesilat). Obwohl ihr genauer Wirkmechanismus noch nicht vollständig untersucht ist, gibt es Hinweise, dass sie den venösen Tonus verbessern, die Permeabilität der Kapillaren stabilisieren und die Lymphdrainage verstärken. Die o.g. Cochrane Analyse mit 24 gut charakterisierten Studien legt nahe, dass Phlebotonica einen potentiellen Nutzen in der Verbesserung der Symptome wie Blutung, Pruritus und Nässen und auch mit einem positiven Effekt zur Linderung von Symptomen insbesondere nach operativen Eingriffen wie z.B. einer Hämorrhoidektomie haben (7). Diese Metaanalyse hat erhebliche methodologische Einschränkungen wie z.B., dass nie mehr als 2 Studien vorlagen, die das gleiche Phlebotonicum bei gleicher Indikation und gleicher Kontrollgruppe verglich. Es ist daher festzuhalten, dass auf Grund der Heterogenität der Studien keine eindeutige Empfehlung für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Verordnungsweise gegeben werden kann (8).

Zu den konservativen Therapien wird auch die Hämorrhoidalsklerosierung gezählt, welche zumeist mit Polidocanol (Aethoxysklerol 3%) bei Hämorrhoidalleiden I. und II. Grades eingesetzt wird. Die Komplikationsrate ist gering < 1%, die Rezidivquote nach 3 Jahren mit bis zu 80 % jedoch hoch (9). Die Doppler-gesteuerte Ligatur von Hämorrhoidal-Arterien mit einem Spezialproktoskop, das einen Doppler-Transducer enthält, als relativ neue Behandlungsform war in einer im Lancet publizierten randomisierten Studie bei 370 Patienten mit Hämorrhoiden im Stadium II oder III (10) deutlich häufiger erfolgreich (30 % vs. 49 % Rezidive nach 1 Jahr) als eine Gummiringligatur, aber auch deutlich schmerzhafter. Zusätzlich kann auch noch die Schleimhaut oberhalb des Hämorrhoidalkonvoluts chirurgisch mit Z-Nähten gerafft werden, um dieses wieder an ihre ursprüngliche Position zu bringen (Rectoanal Repair).

Die Kryochirurgie, die Lasertherapie, die bipolare Diathermie und die direkte Elektrokonversion haben nach dem Einzug der Gummibandligatur nahezu vollständig an Bedeutung verloren, wobei hingegen die Infrarotkoagulation eine gewisse Renaissance erfährt bei einer Symptomkontrolle bei Hämorrhoiden II. und III. Grades von immerhin noch 81% nach 6 Monaten (11).

Die Gummibandligatur ist die häufigste verwendete und effektivste Behandlungsmethode für Hämorrhoiden I. bis III. Grades. Der Vorteil ist, dass sie sich schnell und einfach durchführen lässt, es entsteht ein flaches Ulkus oberhalb des hämorrhoidalen Gewebes nach jeder Bandligatur. Die Wunde heilt und es resultiert eine Fibrose. Die Risiken der Bandligaturen sind als gering zu bezeichnen. Der Gummiring wird dabei proximal (!) der zu identifizierenden Linea dentata (erkennbar am Farbumschlag rot glänzend nach hell-stumpf, sowie gezähnte, helle Linien der Papillen) platziert, so dass die Prozedur ohne den geringsten Schmerz abläuft. Gelegentlich ist die sichere Feststellung der Linea dentata aus patho-anatomischen Gründen schwierig. Hier kann man die Ligatur zunächst setzen und abwarten, ob der Patient über einen plötzlichen, heftigen Schmerz klagt. Sollte dies der Fall sein, schneidet man die Ligatur mit einer feinen Schere durch, um die eingeschnürte Haut freizugeben.

Auch bei einer aktiven Blutung aus prolabierter Rektumschleimhaut hat sich das Verfahren der Gummibandligatur bewährt.

Operative Behandlung von Hämorrhoiden

Sofern die konservativen Massnahmen in der Behandlung der Hämorrhoiden versagen, ist die chirurgische Intervention der nächste therapeutische Schritt.

Während bei prolabierenden Hämorrhoiden Grad III und IV die chirurgische Therapie eindeutig ist, kann dies auch schon bei Hämorrhoiden Grad II nötig sein, sofern sie z. B. persistierend bluten. Aus diesem Grund kann heute auch nicht ein starres chirurgisches Therapiekonzept an Hand der Gradeinteilung proklamiert werden.

In der chirurgischen Therapie können grundsätzlich zwei Eingriffstypen unterschieden werden. Einerseits das resezierende Verfahren, wobei hiermit die klassischen Hämorrhoidektomien nach Ferguson und Milligan Morgan gemeint sind. Dabei wird der Hämorrhoidalkörper reseziert und die Schleimhaut entweder vernäht oder offen gelassen, welche dann sekundär verheilt. Da diese Eingriffe das Anoderm betreffen, sind diese Verfahren mit grösseren Schmerzen und längerer Rekonvaleszenz für die Patienten verbunden (12).

Im Gegensatz dazu stehen die Hämorrhoiden erhaltenden Verfahren wie die Mukosektomie nach Longo (13), die dopplergesteuerte Hämorrhoidalarterienligatur mit Rectoanal Repair oder die Rafaelo Technik mit Radio Frequenz Ablation (2). All diesen Techniken ist gemeinsam, dass die jeweilig pathologisch vergrösserten Hämorrhoidalknoten wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht werden, um weiterhin ihre Funktion, die Erhaltung der Feinkontinenz, zu erfüllen. Bei der Technik nach Longo wird mittels eines Zirkularstaplers oberhalb der Hämorrhoidalbasis ein Schleimhautstreifen reseziert. Dadurch werden die Hämorrhoidalpolster wieder an Ihren ursprünglichen Platz hochgezogen und gleichzeitig führt die entsprechende Klammernahtreihe zu einer arteriellen Minderdurchblutung der Hämorrhoidalpolster, was zu einer Schrumpfung derselben führt (Abb. 1a-d: Operationstechnik nach Longo).

Bei der Hämorrhoidalarterienligatur wird mit einem Spezialproktoskop, in das ein Dopplertransducer eingebaut ist, die zuführende Hämorrhoidalarterie lokalisiert und gezielt ligiert. Dies führt innerhalb kurzer Zeit zu einer Schrumpfung des Hämorrhoidalkonvoluts und verbessert somit die durch die ursprüngliche Volumenvermehrung entstandenen Beschwerden.

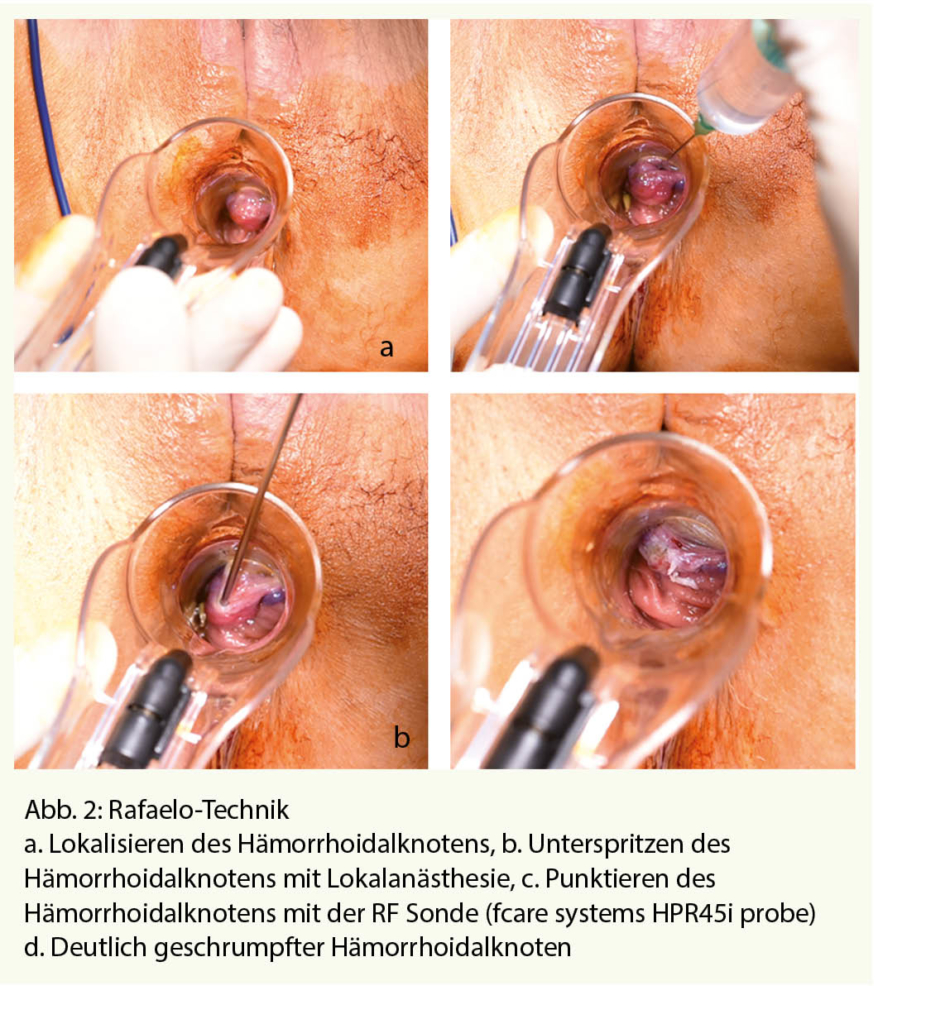

Für die Radiofrequenzablation (Rafaelo-Technik) wird der betreffende Hämorrhoidalknoten entweder in Narkose oder Lokalanästhesie mit Lokalanästhesie unterspritzt, um ihn vom M. sphincter ani internus abzuheben. In einem nächsten Schritt wird der Hämorrhoidalknoten mit einer Radiofrequenz Sonde punktiert und erhitzt (14). Dadurch werden die arterio-venösen Geflechte koaguliert und der Hämorrhoidalknoten schrumpft (Abb. 2a-d).

Entscheidend ist, dass der behandelnde Operateur über das entsprechende Armamentarium verfügt, um die jeweilige Technik optimal einsetzen zu können (15). Auch wenn man häufig bei der gastroenterologischen oder chirurgischen Behandlung von Hämorrhoidalleiden von Bagatelleingriffen spricht, sollten diese, um mögliche Komplikationen zu vermeiden, dem ausgebildeten Spezialisten mit den nötigen Fallzahlen überlassen werden.

Abteilung Gastroenterologie / Hepatologie

Medizinische Klinik

Stadtspital Waid

Tièchestrasse 99

8037 Zürich

matthias.breidert@waid.zuerich.ch

FMH Viszeralchirurgie

EBSQ Coloproctology

Stadtspital Triemli

Birmensdorferstrasse 497

8063 Zürich

peter.sandera@triemli.zuerich.ch

Die Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

- Die Einteilung der Hämorrhoiden erfolgt international in den Graden I. bis IV.

- Die Diagnostik beinhaltet immer Anamnese, Untersuchung und Proktoskopie.

- Eine Therapie erfolgt nur bei Hämorrhoidalleiden.

- Phlebotonica können Symptome lindern, nicht aber die Ursache des Hämorrhoidalleidens behandeln. Eine Reduktion der vergrösserten Hämorrhoidalpolster verlangt stets eine Intervention.

- Hämorrhoiden I. Grades können mittels Sklerosierungstherapie oder Gummiligatur-Behandlung behandelt werden. Hämorrhoiden II. Grades sollten mittels Gummiband-Behandlung therapiert werden, Hämorrhoiden III. Grades stellen eine Indikation zur Operation dar.

- Hämorrhoiden III. Grades mit zirkulärem Befall sind eine Indikation für die chirurgische Hämorrhoidopexie mit dem Zirkularstapler. Patienten mit Hämorrhoiden III. Grades, die nicht operiert werden können, dürfen mit Gummiligaturen bzw. Doppler gesteuerter Ligatur behandelt werden. Der Stellenwert der RFA Behandlung (Rafaelo) ist noch unklar.

- Hämorrhoiden IV. Grades sind eine Indikation für ein plastisch rekonstruktives Verfahren.

- Bei einer Risikokonstellation und einem Alter von < 50 sowie einer Familienvorgeschichte erstgradiger Verwandten mit Kolonkarzinom oder Kolonadenomen zwischen 40 und 50 und bei allen > 50 wird eine komplette Koloskopie vor Therapie der Hämorrhoiden empfohlen.

1. Ganz RA. The evaluation and treatment of hemorrhoids: a guide for the gastroenterologist (2013). Clin Gastroenterol Hepatol 11:593-603

2. Davis BR, Lee-Kong SA, Migaly J, Feingold DL, Steele SR (2018). The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids. Dis Colon Rectum 61:284-292

3. Rhode H. Lehratlas der Proktologie (2007). Georg Thieme Verlag

4. Wald A, Bharucha AE, Cosman BC, Whitehead WE (2014). ACG Clinical Guideline: management of benign anocrectal disorders. Am J Gastroenterol 109:1141-57

5. Alonso-Coello P, Guyatt G, Heels-Ansdell D, Johanson JF, Lopez-Yarto M, Mills E, Zhou Q (2005). Laxatives for the treatment of hemorrhoids.Cochrane Database Syst Rev 19:CD004649

6. Alonso-Coello P, Mills E, Heels-Ansdell D, López-Yarto M, Zhou Q, Johanson JF, Guyatt G (2006).Fiber for the treatment of hemorrhoids complications: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 101:181-8

7. Perera N, Liolitsa D, Iype S, Croxford A, Yassin M, Lang P, Ukaegbu O, van Issum C (2012). Phlebotonics for haemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev. 2012 15:CD004322

8. Oetting P. Venentherapeutika (Phlebotonics) zur Therapie bei Hämorrhoiden. Coloproctology 2013 35: 393-394

9. Yano T, Yano K (2015). Comparison of Injection Sclerotherapy Between 5% Phenol in Almond Oil and Aluminum Potassium Sulfate and Tannic Acid for Grade 3 Hemorrhoids. Ann Coloproctol 31:103-5

10. Brown SR, Tiernan JP, Watson AJM, Biggs K, Shephard N, Wailoo AJ, Bradburn M, Alshreef A, Hind D and the HubBLe Study team (2016).Haemorrhoidal artery ligation versus rubber band ligation for the management of symptomatic second-degree and third-degree haemorrhoids (HubBLe): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet 23;388(10042):356-364. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30584-0. Epub 2016 May 25. Erratum in: Lancet. 2016 Jul 23;388(10042):342

11. Ahmad A, Kant R, Gupta A (2013). Comparative Analysis of Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation (DG-HAL) & Infrared Coagulation (IRC) in Management of Hemorrhoids. Indian J Surg 75:274-7

12. Bhatti MI, Sajid MS, Baig MK (2016). Milligan-Morgan (Open) Versus Ferguson Haemorrhoidectomy (Closed): A Systematic Review and Meta-Analysis of Published Randomized, Controlled Trials. World J Surg 40(6):1509-19

13. Aytac E, Gorgun E, Erem HH, Abbas MA, Hull TL, Remzi FH (2015). Long-term outcomes after circular stapled hemorrhoidopexy versus Ferguson hemorrhoidectomy. Tech Coloproctol.19 :653-8

14. Tolksdorf S, Schäfer H, Vivaldi C (2016). Radiofrequenzablation (RFA) von Hämorrhoiden Grad III in Lokalanästhesie – erste Ergebnisse eines neuen Therapieverfahrens. Z Gastroenterol 54 – KV003. DOI: 10.1055/s-0036-1586782

15. Zindel J, Inglin R, Brügger L (2014) Necessary and unnecessary treatment options for hemorrhoids. Ther Umsch. 271:737-51

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 7

- Juli 2018