- Hepatitis C

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass im Jahr 2015 1.34 Millionen Menschen an den Folgen viraler Hepatitiden verstorben sind und 1.75 Millionen neu mit HCV infiziert wurden (1). Gemäss WHO gibt es global 71 Millionen HCV infizierte Patienten. In der Schweiz geht man aktuell von 36000-43000 chronisch infizierten Personen aus, entsprechend einer Prävalenz von 0,7%. Jedoch ist nur etwas mehr als die Hälfte der Virusträger getestet, so dass von einer grossen Anzahl von noch nicht diagnostizierten Erkrankten ausgegangen werden muss. Die Morbidität und die Mortalität der chronischen Hepatitis C haben seit der Jahrtausendwende diejenigen von HIV übertroffen (2). Im diesem Artikel werden die aktuellen Empfehlungen zur Diagnostik, und ausgehend von einem geschichtlichen Überblick, zur Therapie der Hepatitis C dargestellt.

Obwohl die Prävalenz der virämischen Hepatitis-C Infektion seit 2000 abnimmt, wird aufgrund des natürlichen Verlaufes der Krankheit mit möglicher später Entwicklung von Folgekrankheiten (Zirrhose und deren Komplikationen sowie hepatozelluläres Karzinom) der Gipfel der Morbidität und Mortalität erst 2030 erreicht werden (3). Diesem Szenarium konnten wir bis zur Einführung der neuen Therapien (sog, directly acting antivirals DAA) 2011, resp. 2014 wenig entgegenhalten. 2014 konnten zunächst aber nur Patienten mit fortgeschrittener Fibrose (F3) oder Zirrhose (F4) behandelt werden. Dank der Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Experten für virale Hepatitis (SEVHep), dem Bundesamt für Gesundheit, medizinischen Fachgesellschaften und Betroffenen und aufgrund der Preisanpassungen konnte im Oktober 2017 eine neue Aera eingeläutet werden: es können nunmehr alle Patienten gleich welchen Fibrosegrades behandelt werden. Somit wird es möglich sein, wirksamen Einfluss auf Neuinfektionen und Folgekrankheiten der Hepatitis C zu nehmen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure führte zur Gründung der «Swiss Hepatitis Strategy» welche sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 Hepatitis C-Neuinfektionen sowie Hepatitis C bedingte hepatozelluläre Karzinome und Transplantationen auf 0% zu reduzieren.

Geschichte der Hepatitis-C Therapie

Am Anfang der 1990 er Jahre bestand die Therapie der Hepatitis C aus einer Monotherapie mit Interferon alfa (3 Injektionen wöchentlich über 24–48 Wochen) mit zum Teil ausgeprägten Nebenwirkungen und einer tiefen Heilungsrate (10%) (4). Mit der Kombination mit Ribavirin 1998 stieg die Heilungsrate auf 30–40%. Durch Pegylierung des Interferons 2001 wurde die Halbwertszeit des Wirkstoffes verlängert und damit die Behandlung erleichtert und die Heilungsrate weiter erhöht (45%). 2011 sind die Protease-Inhibitoren der ersten Generation erschienen (Broceprevir und Telaprevir). Diese hemmen bestimmte für die Replikation wichtige virale Proteine des Hepatitis C Virus (Virale NS3-4A-Protease). Die Protease-Inhibitoren der ersten Generation mussten weiterhin mit pegyliertem Interferon und Ribavirin kombiniert werden, waren auf Genotyp 1 beschränkt und führten zum Teil zu schwerwiegenden kutanen Nebenwirkungen, bei allerdings verbesserter Heilungsrate (65–75%). Mit der Zulassung weiterer Wirksubstanzen (Inhibitoren der viralen NS5B-Polymerase und des NS5A Proteins) kam schliesslich der Durchbruch in der HCV-Therapie. Erstmals konnten Interferon-freie Therapien durchgeführt werden, indem man 2–3 solcher DAA’s kombinierte (5). Diese Therapien erlauben gegenüber Interferon-basierten Therapien eine deutlich verkürzte Behandlungsdauer (12-24 Wochen), bei stark verbesserten Heilungsraten von 90-100% und einem Nebenwirkungs-armen Profil.

Diagnose der Hepatitis C

Mit der Entdeckung des Hepatitis C Virus durch Qui-Lim Choo, George C. Kuo und Michael Houghton 1989 gelang es, den ersten Antikörpertest zu entwickeln und 1990 auch in der Schweiz den Hepatitis C Virus Suchtest einzuführen (6). Damit konnten Blutprodukte getestet und sicherer gemacht werden. Die Hepatitis C ist wie die Hepatitis B und HIV Infektion gemäss dem Epidemiegesetz eine meldepflichtige Erkrankung (Labormeldung). Die Diagnose einer aktiven Hepatitis C Virus Infektion beruht auf dem Antikörper-Suchtest (anti-HCV Antikörper) und dem Nachweis von HCV RNA im Serum mittels «polymerase chain reaction» (PCR). Der alleinige Nachweis von Antikörpern genügt nicht, um eine chronische Hepatitis C zu diagnostizieren, da etwa 20% der Infizierten das Virus nach der akuten Phase der Infektion eliminieren: durchgemachte Hepatitis C. Bei der Erstinfektion werden anti-HCV-Antikörper nach durchschnittlich sieben bis acht Wochen nachweisbar. Der Hepatitis-C-Antikörpertest sollte bei Personen mit einem erhöhten Risiko durchgeführt werden. Hierzu gehören Personen mit erhöhten Transaminasen oder sonstigen Lebererkrankungen, mit früherem oder noch aktivem intravenösem oder intranasalen Drogenkonsum, Personen in Hämodialyse, Personen welche vor Juli 1992 Blutprodukte oder Transfusionen erhalten hatten, Personen welche in prekären hygienischen Verhältnissen Tattoos, Piercings oder invasiven Eingriffen unterzogen wurden, Personen mit HIV oder Hepatitis B, Partner von HCV Patienten, Kinder von HCV-positiven Müttern, Heterosexuelle mit multiplen Sexpartnern, Männer welche Sex mit Männern haben (MSM), Personen welche beruflich engen Kontakt zu menschlichem Blut haben. Die Schweizer Screening-Strategie für Hepatitis B und C wurde 2013 überarbeitet (7).

Nach Stellung einer HCV Diagnose sollte der Patient zur fachärztlichen Abklärung überwiesen werden. Die weiteren Abklärungen beinhalten Laboruntersuchungen, Leberultraschall, Leberelastographie und ev. eine Leberbiopsie und dienen der Standortbestimmung der Leberfibrose (Fibrose-Staging mit F0 bis F4) und Leberfunktion, welche die Dringlichkeit einer HCV Therapie bestimmen. Zudem sollen die Patienten auf das Vorliegen sog. extrahepatischer Manifestationen der Hepatitis C (z. B. ausgeprägte Müdigkeit, Gelenkbeschwerden, gemischte Kryoglobulinämie und leukozytoklastische Vaskulitis, HCV- assoziierte lymphoproliferative Erkrankungen und Nierenerkrankungen u. a. m.) untersucht werden, welche unabhängig vom Fibrosestadium auftreten können und den Therapieentscheid mitbestimmen.

Therapie der Hepatitis C

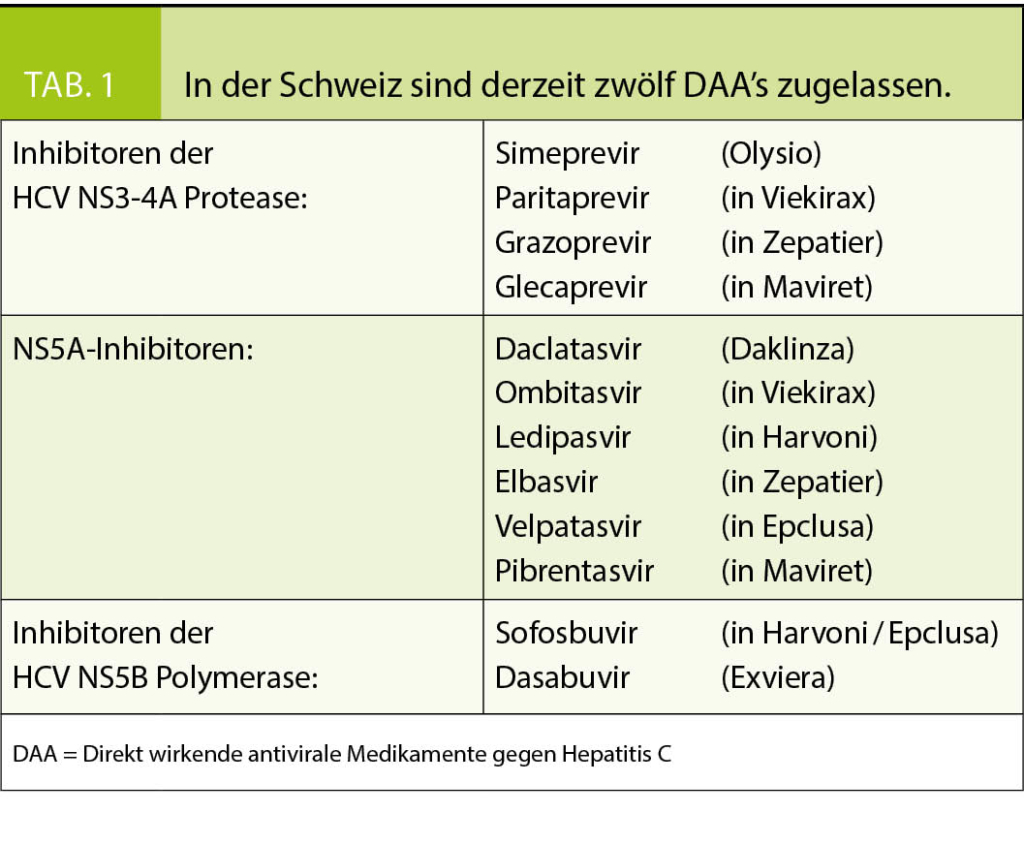

Im Gegensatz zu HIV und HBV (Therapieziel: Suppression der Virämie) kann bei der Hepatitis C die Elimination des Virus angestrebt werden. Bei negativer HCV-RNA 12 Wochen nach Ende der Therapie spricht man von SVR 12 (sustained virologic response). 99% der Patienten, die eine SVR12 erreicht haben, bleiben auch nach 5 Jahren noch geheilt, weshalb die SVR12 als Surrogatmarker für die Heilung der Hepatitis C von den Registrierungsbehörden akzeptiert wurde. Vor einer HCV Therapie muss bei den Patienten immer eine HBV- oder HIV Koinfektion ausgeschlossen werden. Ein allfälliger Alkoholabusus sowie ein metabolisches Syndrom sollten therapeutisch angegangen werden. Während der Behandlung einer Hepatitis C bei HCV/HBV koinfizierten Patienten wurde von z.T. fatalen Hepatitis B Reaktivierungen berichtet. Ein HBsAg positiver Patient muss deshalb während der Hepatitis-C-Therapie von einem erfahrenen Spezialisten mitbetreut werden, da in der Regel eine Behandlung der HBV Infektion notwendig ist. Patienten welche einzig anti-HBc positiv sind («anti-HBc-only» –Konstellation) müssen streng überwacht werden, da auch in dieser Situation HBV-Reaktivierungen möglich sind. Alle Patienten mit nicht immunem Status für HAV / HBV müssen geimpft werden (8). Aktualisierte Therapieempfehlungen findet man bei den Fachgesellschaften für Hepatologie und Infektiologie (SASL / SSI) in Form von Expertenempfehlungen (9). Eine sehr praktische Anwendung zur schnellen Abfrage von Therapieoptionen findet man als App auf www.hcvadvisor.com. Medikamentöse Interaktionen können einfach im Liverpool Interaction Checker auf www.hep-druginteractions.org abgefragt werden. Tabelle 1 enthält die im jetzigen Zeitpunkt in der Schweiz registrierten direkt wirkenden antiviralen Medikamente gegen Hepatitis C (DAA).

Welche Kombination über welche Therapiedauer gewählt wird, hängt vom Genotyp, von allfälligen viralen Resistenzen, von der Nierenfunktion, vom Ausmass der Leberfibrose, bei Leberzirrhose vom CHILD Stadium sowie von etwaigen früheren Therapieversuchen ab. Der Genotyp muss, falls eine Bestimmung längere Zeit zurückliegt, neu eruiert werden, da der Antikörper gegen Hepatitis C nicht vor Neuinfektionen schützt.

Patienten mit schwerwiegender Niereninsuffizienz können mit Grazoprevir / Elbasvir oder Paritaprevir / Ombitasvir / Dasabuvir behandelt werden (alle primär hepatisch eliminiert). Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose (CHILD B / C) können mit einem Therapieschema, welches frei von Proteasehemmern ist, behandelt werden (9).

Ausblick auf neue Therapien

Weitere neue Therapien werden in den nächsten Monaten registriert werden und erlauben es, Personen, welche auf Grund von Resistenzen gegen die bestehenden DAA’s nicht geheilt werden konnten, zu heilen. Die in der Schweiz verfügbaren Medikamente und die geltenden Indikationen werden laufend von Experten der SSI und SGG sowie SASL evaluiert und auf der Webseite

www.sasl.ch auf den neuesten Stand gebracht und publiziert.

Nachsorge nach erfolgreicher Hepatitis C Therapie

Das Vorhandensein von Antikörpern gegen das Hepatitis C Virus schützt nicht vor Reinfektion. Reinfektionen nach erfolgreicher Therapie sind vor allem bei Männern, welche Sex mit Männern haben, und bei Personen, welche intravenös Drogen verwenden, zu beobachten und durch entsprechende Information und Prävention zu verhüten. Nicht selten leiden Personen mit Hepatitis C auch an anderen Lebererkrankungen, wie z.B. übermässigem Alkoholkonsum und assoziierten Lebererkrankungen oder einer nicht-alkoholischen Steatohepatitis, welche korrekt abgeklärt und im Verlauf behandelt werden müssen. Patienten, welche vor der Behandlung eine fortgeschrittene Fibrose oder gar eine Zirrhose hatten, müssen wahrscheinlich lebenslang regelmässig alle 6 Monate mittels Ultraschall oder einer anderen geeigneten Bildgebung überwacht werden, da bei dieser Population das Risiko eines hepatozellulären Karzinoms auch nach Elimination des Hepatitis-C-Virus weiterbesteht (10, 11).

Fondazione Epatocentro Ticino

Via Soldino 5

6900 Lugano

daniel.hagara@hin.ch

Fondazione Epatocentro Ticino

Via Soldino 5

6900 Lugano

andreas.cerny@hin.ch

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

- Die chronische Hepatitis C ist heute fast 30 Jahre nach Entdeckung des Hepatitis-C-Virus zu praktisch 100% mit einer meist 12-wöchigen oralen, in der Regel nebenwirkungsfreien Therapie heilbar geworden

- Damit kann bei vielen Menschen das Fortschreiten der Erkrankung verhindert werden

- Eine Herausforderung bleibt es, die bisher nicht diagnostizierten Fälle zeitgerecht zu finden und zu behandeln. Die Schweizer Hepatitis Strategie (www.hepatitis-schweiz.ch), welche vom Bund unterstützt wird, versucht hier anzugreifen mit dem Langzeitziel, die chronische Hepatitis B und C zu eliminieren

- Dem Hausarzt obliegt die Aufgabe, die bestehende Screening-Strategie umzusetzen und die Diagnose zu stellen und mit dem Spezialisten zusammen die Erkrankten zu behandeln und das Hepatitis-C-Virus zu eliminieren

- Wichtig ist eine korrekte Nachsorge, welche mit einer individualisierten Information des Patienten beginnt und insbesondere das Reinfektionsrisiko, die Entstehung von hepatozellulären Karzinomen und vorbestehende Leber-Kopathologien im Fokus behalten muss.

1. WHO | Global hepatitis report, 2017. Available from: http://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/

2. Situationsanalyse zu Hepatitis B und C in der Schweiz. 2017. Available from: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-uebertragbare-krankheiten/situationsanalyse-hepatitis.html

3. Müllhaupt B et al. Modeling the Haelth and Economic Burden of Hepatitis C Virus in Switzerland. PLoS ONE 10(6): e0125214. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125214

4. Davis G L et al. Treatment of chronic hepatitis C with recombinant interferon α. A multicenter randomized, controlled trial. Hepatitis Interventional Therapy Group. N Engl J Med 1989; 321(22):1501-6

5. Solbach P, Wedemeyer H The New Era of Interferon-Free Treatment of Chronic Hepatitis C Viszeralmedizin 2015; 31(4):290-6

6. Choo QL, et al. Isolation of a cDNA Clone Derived from a Blood-borne Non-A, Non-B Viral Hepatitis Genome, Science 1989; 244: 359–362

7. Fretz R et al. Hepatitis B and C in Switzerland – healthcare provider initiated testing for chronic hepatitis B and C infection. Swiss Med Wkly. 2013; 143:w13793.

8. David Semela. Hepatitis C – Diagnostik und Therapie. Therapeutische Umschau (2017), 74(3), 101-108

9. Müllhaupt B et al. Treatment of Chronic Hepatitis C – November 2017 Update, SASL-SSI Expert Opinion Statement. Available from:

https://sasl.unibas.ch/guidelines/SASL-SSI_HepC_EOS20.Nov17.pdf

10. Baumert TF et al. Hepatitis C-related hepatocellular carcinoma in the era of new generation antivirals. BMC Med. 2017; 15: 52-62

11. Cerny A. Screening for liver cancer in high risk patients in Switzerland: Yes, it works, but No, we do not do it systematically! Swiss Med Wkly. 2015;145:w14231

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 5

- Mai 2018