- Intensiver Gedankenaustausch um den Bluthochdruck und seine Folgen

Als Einstimmung schilderte Prof. Dr. med. Frank Ruschitzka, Direktor der Klinik für Kardiologie am USZ, den Ausflug von US-Präsident Donald Trump an das WEF. Gesichtet: Orange Flasche auf dem Weg nach Davos – Ein Migros-Tweet mit einem Seitenhieb gegen US-Präsident Donald Trump geht derzeit viral um.

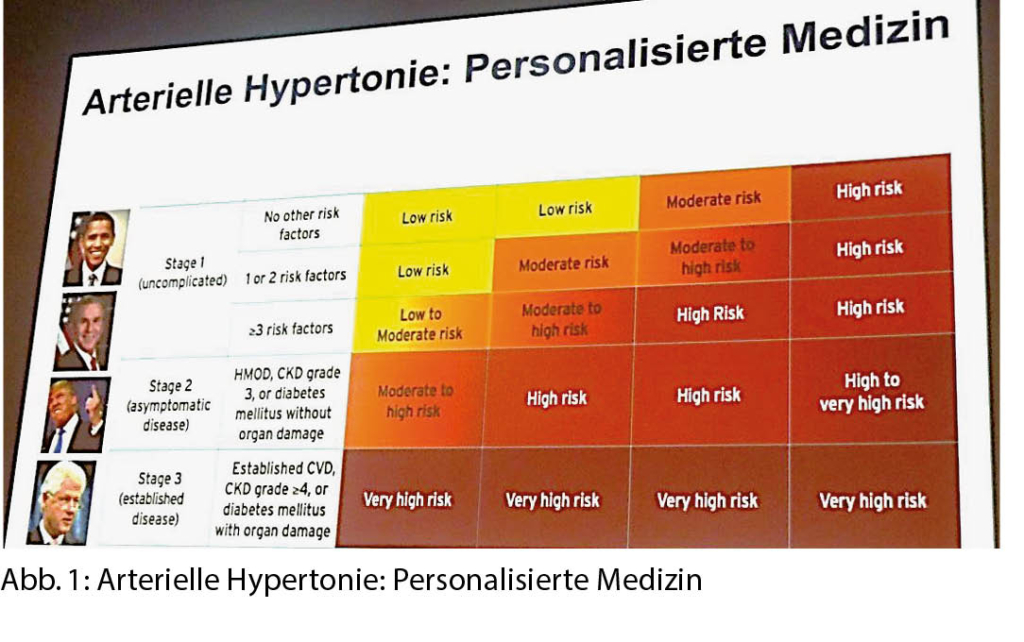

Prof. Ruschitzka widmete sich ferner der präsidialen Gesundheitsakte, die ausser dem BMI, der erst nach einer geringen «Höhenkorrektur» mit 29.9kg/m2 noch passabel wurde. Der Referent zeigte zusammenfassend eine Hypertonie-Risikotafel der amerikanischen Präsidenten der letzten Jahrzehnte, die vom niedrigen Risiko (Obama) bis zur etablierten Krankheit (Clinton) reicht (Abb.1).

Der hypertensive Notfall

Glücklicherweise ist vor kurzem eine Übersicht über den hypertensiven Notfall im New Engl Journal of Medicine (Aldo J Peixoto NEJM 2019; 381: 19) erschienen, bemerkte Prof. Dr. med. Alain Rüdiger, Chefarzt Spital Limmattal, Schlieren, auf den er sich abstützen wolle.

Die Bezeichnungen des hypertensiven Notfalls sind «hypertensive Krise» definiert als BD > 180/110 mmHg, hypertensive Gefahrensituation (ohne Organschaden) versus hypertensiver Notfall (mit Organschaden). Zu den Organschäden gehören Mikroangiopathie (Hämolyse, Retinopathie), Aortendissektion, Herzinsuffizienz, Myokardnekrosen, Niereninsuffizienz, Hirn-Ischämie, Hirn-Blutung, posteriores reversibles Encephalopathie-Syndrom (PRES).

Die Ursachen sind nicht oder ungenügend behandelte Hypertonie, Schmerzen, Harnverhalt, Drehschwindel, Angst. Medikamentöse Ursachen können NSAR, Steroide und Katecholamine sein, ferner Intoxikationen durch Kokain oder Amphetamine. Eine weitere Ursache sind Endokrinopathien: Phäochromozytom und Hyperthyreose, Nierenerkrankung: systemische Sklerose und Glomerulonephritis sowie das HELLP-Syndrom in der Schwangerschaft.

Die Diagnostik besteht aus Anamnese (Medikamente), Blutdruckmessung, Erfassung von Organschäden. Zu den Laborbestimmungen gehören Troponin, Kreatinin, Fragmentozyten. Ferner EKG, Echokardiographie und CT (Schädel, Thorax).

Die Therapie besteht in der Behandlung der Grundkrankheit, Verordnung von Ruhe, Anxiolyse und Schmerztherapie. Bei hypertensiver Gefahrensituation (ohne Organschaden) erfolgt ambulant oder stationär eine perorale Therapie. Der hypertensive Notfall (mit Organschaden) wird in der Intermediate Care Unit oder Intensivstation durch intravenöse Therapie behandelt.

Bei der Behandlung der hypertensiven Gefahrensituation ohne Symptome wird mit einer oralen antihypertensiven Therapie begonnen, ambulante Nachkontrollen erfolgen in den nachfolgenden Tagen. Bei Vorhandensein von Symptomen sollten eine Blutdrucksenkung auf < 180/110 mmHg und eine Kontrolle der Symptome erfolgen. Als Medikamente zur Behandlung der hypertensiven Gefahrensituation empfiehlt der Referent Nifedipin ret 20 mg, Nitroglycerin (Nitroderm TTS) 5 oder 20 mg/24h;ACE-Hemmer: Captopril, Lisinopril; Betablocker: Bisoprol, Carvediol (Dilatrend); Clonidin (Catapresan) 75-150 mg.

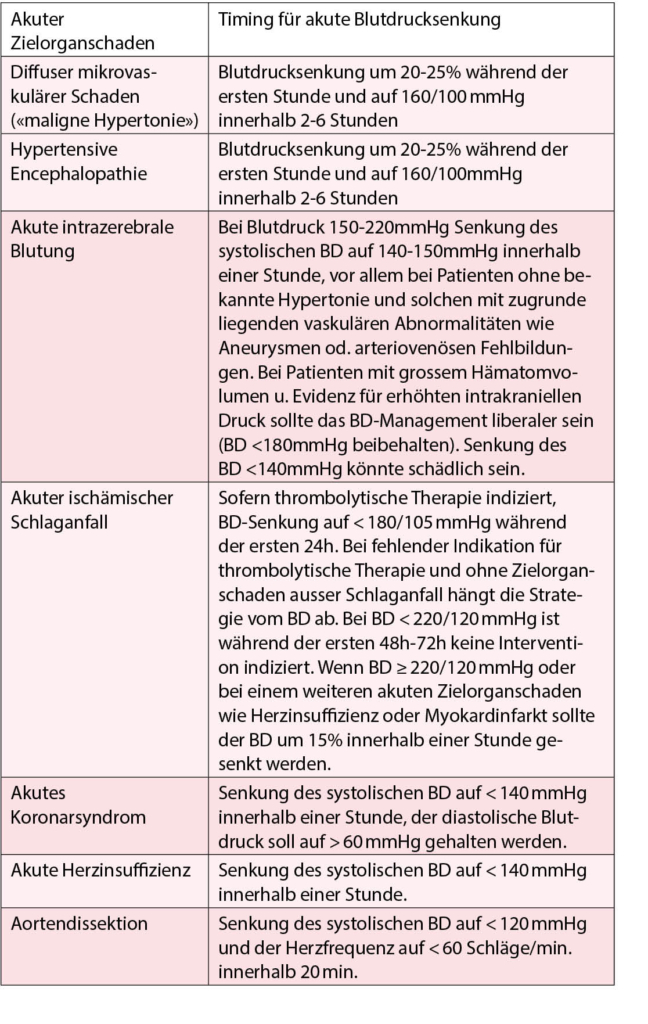

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Behandlungsstrategien bei hypertensiven Notfällen.

Zusammenfassung

Der Referent schloss seine Ausführungen mit den folgenden wichtigen Punkten: Unterschied hypertensive Gefahrensituation (ohne Organschaden) versus Hypertensiver Notfall

Organschäden (d.h. Schaden an Gefässen, Herz, Nieren, Gehirn)

Antihypertensiva (Urapidil, Clevidipin, Esmolol) als therapeutische Optionen

Exposom und Hypertonie – viel Lärm um nichts?

Wesentliche Einflussfaktoren für den Blutdruck sind Rauchen, Trinken, fettreiche Ernährung, körperliche Inaktivität und die Genetik. Welche andern Einflussfaktoren gibt es noch?

Prof. Dr. med. Paolo Suter, Zürich, illustrierte dies an einem Patientenbeispiel. Der männliche Patient, Jahrgang 1960 war immer normotensiv mit ACE-I, schönes Dipping 24h ABPM, plötzlich «schwer einstellbar», Kreatinin 98 mmol/l, K 3.8 mmol/l, keine sekundäre Hypertonie, Risikostratifizierung mit AGLA-Score: niedrig. Der Blutdruck nimmt mit dem Alter zu. Dies zeigt sich praktisch bei allen Populationen, im Fallbeispiel treten die Veränderungen indessen innerhalb kurzer Zeit ein. Was ist da los? Der Referent führte die Zuhörer in die Welt des Exposoms, Foodoms und Pollutoms ein. Die genomweiten Assoziationsstudien werden nun von den exposomweiten Assoziationsstudien ergänzt.

Das Exposom wird oft in ein externes (Luft, Diät, Lärm, soziale Faktoren) und ein internes Exposom (biologisches Ansprechen auf Exposition) eingeteilt. Das Exposom kann als Summe aller Expositionen ab Beginn der Konzeption definiert werden, entsprechend hat das HELIX-Projekt eine Beziehung zwischen den Umwelt-Expositionen im frühen Leben und dem Blutdruck bei Kindern gezeigt. Die Hypertonieprävention beginnt also mit einem optimalen pränatalen Exposom. Der besagte Patient ist vom ländlichen Wasterkingen mitten in die Stadt Zürich umgezogen und fragt sich, ob dies der Grund des Blutdruckanstiegs ist. In der Tat kann die multisensorische Pollution (Licht-, Lärm-, Umwelt-, Nahrungspollution) zur Hypertonie führen. Die Konsequenzen sind 3 x mehr Tote als durch AIDS, Tuberkulose und Malaria, 15 x mehr Tote als durch Krieg und Gewalt, so der Referent.

Der Patient wohnt in Zürich an der Kreuzung Badener-/Seebahnstrasse, die stark befahren ist und wo es nie dunkel wird. Zwischen Licht bei Nacht und Dunkelheit wurde eine signifikante Zunahme von 3.3 mmHg systolisch und 2.3 mmHg diastolisch (Obayashi K et al Chronobiology Int. 2014) dokumentiert.

Eine Assoziation zwischen Blutdruck und Hypertonie zeigen ferner die Pestizide. Der Referent erwähnte die Muttertag-Studie in Ecuador, die eine Blutdruckabnahme nach dem Muttertag zeigte, die möglicherweise nach der Zunahme des Blutdrucks infolge der Pestizide in den am Muttertag verschenkten Blumen eintrat.

Umweltfaktoren wie Licht, Lärm und Pollution scheinen somit ebenso bedeutend zur Hypertonie beizutragen wie Ernährung, Rauchen, körperliche Inaktivität und Stress. «Optimieren Sie Ihr/unser Exposom!», war der entsprechende Ratschlag des Referenten.

Renale Denervation: Phönix aus der Asche?

Der Nierennervensympathikus diente als therapeutisches Zielorgan bei Hypertonie seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Damals wurde durch chirurgische Nierendenervation eine dauerhafte Blutdrucksenkung erreicht. Dies aber auf Kosten einer hohen Morbidität. Das Prinzip wurde in den Jahren 2008-2013 durch endovaskuläre renale Denervation wieder aufgenommen (Ardian – Medtronic). Nach einer negativen Schlüsselstudie fielen die zwei Hauptsponsoren aus und mehr als 90% der Beteiligten stoppten die Weiterentwicklung, stellte Prof. Dr. med. Thomas F. Lüscher, London, Zürich, eingangs fest.

Der Referent teilte seine Ausführungen in Verstehen, Verfeinern, Beweisen und Erweitern ein. Er präsentierte die ersten klinischen Resultate der sympathischen Splanchinektomie bei resistenter Hypertonie, deren Pionier Max Minor Peet war. Die experimentelle Evidenz zur Wirkung der renalen Denervation ergibt sich aus Untersuchungen der Noradrenalinkonzentration im Gewebe, die sowohl nach chirurgischer als auch nach katheterbasierter Denervation von ursprünglich 149pg/ml auf 14 bzw. 21pg/ml sank, wobei zwischen den beiden Verfahren kein signifikanter Unterschied resultierte.

Die Studien zur renalen Denervation

Während der systolische Blutdruck in der SIMPLICITY HTN-1-Studie noch 27 mmHg (nach 12 Monaten) gefallen war, und die SIMPLICITY HTN-2-Studie sogar einen Vorteil von 32 mmHg erzielte, betrug die Blutdrucksenkung in der SIMPLICITY HTN-3-Studie bloss 14 mmHg. Die detaillierte Auswertung der SIMPLICITY HTN-3-Studie zeigte einige Unstimmigkeiten, die das schlechte Ergebnis erklären könnten. Der wichtigste Einwand sind prozedurale Mängel: Nicht alle Patienten hatten die empfohlenen 4-6 Ablationen pro Nierenarterie erhalten. Bei zwei Patienten war die Therapie sogar nur an einem Punkt pro Arterie durchgeführt worden.

Es zeigte sich, dass die blutdrucksenkende Wirkung mit der Zahl der Ablationen korrelierte. Die beste Wirkung erfolgte, wenn 14 oder mehr Punkte der Arterienwand behandelt wurden. Ein weiterer Fehler in SIMPLICITY HTN-3 war, dass die Ablationen nicht immer an allen vier Quadranten der Nierenarterie durchgeführt wurden. Auch hier korrelierte die Wirkung mit der Zahl der behandelten Quadranten.

In einer weiteren Studie (DNERHTN) wurde der Einfluss der medikamentösen Therapie minimiert. In Patienten mit gut dokumentierter resistenter Hypertonie wurde die renale Denervation plus eine standardisierte stufenweise antihypertensive Therapie mit der renalen Denervation ohne antihypertensive Therapie verglichen. Dabei wurde der ambulatorische Blutdruck nach 6 Monaten mehr als mit der gleichen antihypertensiven Therapie allein gesenkt.

Die SPYRAL HTN-ON MED-Studie war eine mittels Scheinbehandlung kontrollierte Studie zur Untersuchung der Wirkung der renalen Denervierung auf hypertone Patienten, die einer antihypertensiven Medikation mit bis zu drei verschiedenen Medikamenten unterliegen. Verglichen wurde die Behandlungsgruppe mit einem Scheineingriff bei der Kontrollgruppe, die auch einer antihypertensiven Medikation mit gleichen Parametern unterlag. Das Ziel der Studie bestand darin, eine signifikante Blutdrucksenkung durch die renale Denervierung mit zusätzlicher Einnahme einer antihypertensiven Medikation nachzuweisen. Nach 6 Monaten Behandlung zeigte sich bei den mit RDN behandelten Patienten (n = 38) eine signifikante Reduktion des Praxis-Blutdrucks sowie des 24-Stunden-Langzeit-Blutdrucks (p < 0,05) im Vergleich mit der Kontrollgruppe.

In SPYRAL HTN-OFF MED wurden Patienten ausgewählt, bei denen keine für die Untersuchungsergebnisse möglicherweise störenden Blutdrucksenker eingesetzt wurden. Die Patienten hatten noch nie Blutdrucksenker erhalten oder diese wurden vor der Behandlung abgesetzt. Patienten mit isolierter systolischer Hypertonie wurden ausgeschlossen, weil die renale Denervierung bei ihnen in früheren Untersuchungen keine Wirkung erzielt hatte. Nach drei Monaten zeigte sich bei mit RDN behandelten Patienten (n = 35) im Vergleich zu Patienten, die die Scheinbehandlung erhielten (n = 36), eine signifikante (p < 0,05) Abnahme des Praxisblutdrucks sowie des 24-Stunden-Langzeit-Blutdrucks.

Es wurden aber auch andere Verfahren getestet, wie die endovaskuläre renale Ultraschalldenervation in RADIANCE HTN SOLO. Dieses Prozedere senkte den Blutdruck bei Patienten mit kombiniert systolischer-diastolischer Hypertonie ohne medikamentöse Begleitung innerhalb von 2 Monaten signifikant in der gleichen Dimension wie sie in SPYRAL HTN gesehen wurde. Ein weiteres Verfahren, das der Referent vorstellte, ist die Transkatheter-alkoholvermittelte perivaskuläre Nierendenervation, die 2016 erstmals beim Menschen angewandt wurde. Auch diese Methode zeigte signifikante Blutdrucksenkungen sowohl systolisch als auch diastolisch. Die renale Denervation und die Studien mit diesem Verfahren sind durch die Phasen Hype, Hope und Reality gekennzeichnet. Die neuesten Studien scheinen allerdings die Wirksamkeit dieser Methode zu bestätigen.

Hypertonie – die Rolle von Belastung und Stress

Die INTERHEART-Studie untersuchte den Effekt von potentiell modifizierbaren Risikofaktoren und wurde in 52 Ländern bei 15 152 Fällen und 14 820 Kontrollen durchgeführt . Die berücksichtigten Hauptrisikofaktoren waren Nikotin, Cholesterin und Stress (Yusuf S et al. Lancet 2004;364:937-52), hielt PD Dr. med. Christian Schmied, Zürich, fest.

Stress führt über Inflammation durch Aktivierung des Knochenmarks (z.B. durch IL-6) zur Koronarsklerose. Der Referent verwies auf Berichte über koronare Herzkrankheit bei US-amerikanischen Soldaten, die im Koreakrieg getötet wurden. Bei 73% der Herzen wurden starke Hinweise auf koronare Atheriosklerose gefunden. Auch Sport kann Stress bedeuten. Der Referent zeigte entsprechende Beispiele. So erfolgten im letzten Abschnitt eines Rennens wesentlich mehr Herzstillstände als in den 3 vorgängigen Abschnitten

Führt Sport zu Arteriosklerose? Teilnehmer ohne koronare Grunderkrankung entwickelten keine Krankheit (extremer Ausdauersport verursacht keine KHK, wenn kein anderer pathogener Auslöser vorliegt). 4 von 8 Läufern wiesen eine subklinische KHK auf (dies bestätigt, dass körperliche Aktivität, insbesondere Langstreckenlauf, nicht vollständig vor KHK schützt). Eine Progression der KHK wurde bei Läufern mit Basiserkrankung festgestellt.

In den aktuellen Guidelines besteht kein Konsens zum normalen Blutdruck während körperlicher Aktivität. Es gibt einige Anzeichen, dass eine exzessive Zunahme des Blutdrucks während körperlicher Aktivität eine Hypertonie unabhängig vom Ruheblutdruck verursacht. Trotzdem sind Belastungstests als Routineevaluation der Hypertonie nicht empfohlen, wegen zahlreicher Limitationen, einschliesslich eines Mangels an Standardisierung von Methoden und Definitionen.

Definition und Pathogenese der Belastungshypertonie

Wo liegt der optimale Cut-off?

Bei normotensiven Patienten gilt: je höher der Belastungsblutdruck (Perzentilen), desto wahrscheinlicher ist die Entwicklung einer zukünftigen Ruhe-Hypertonie.

Männer: > 160 mmHg syst. (bei 100W Belastung) oder > 200 mmHg (bei Maximalbelastung)

Frauen: > 190 mmHg (bei Maximalbelastung).

Die Korrelation zwischen diastolischem Blutdruck und Risiko für künftige Hypertonie ist umstritten.

58% der Normotoniker mit Belastungshypertonie zeigen eine zugrunde liegende «maskierte Hypertonie». Die Prävalenz der maskierten Hypertonie beträgt ca. 15%, die Prognose ist schlecht.

Der Referent schloss wie folgt:

- Mentaler Stress ist ein massiv unterschätzter (u.a. kardialer ) Risikofaktor

- Die durch mentalen und/oder physischen Stress ausgelöste «Belastungshypertonie» ist eine unterschätzte, ungenügend definierte Einheit

- Die prognostische Relevanz ist klar evidenzbasiert (Ruhe-Hypertonie, kardiovaskuläre Mortalität, kardiovaskuläre Morbidität)

- Bei mehr als 50% der in Ruhe normotonen Patienten mit Belastungshypertonie steht eine «maskierte Hypertonie» im Hintergrund.

Quelle: Zürcher Hypertonietag, Universitätsspital Zürich, 23. Januar 2020.

riesen@medinfo-verlag.ch