- Interventionelle Schmerztherapie

Interventionelle schmerztherapeutische Verfahren spielen heute sowohl in der Behandlung akuter wie zunehmend auch chronischer Schmerzen eine wichtige Rolle. Dies gilt sowohl unter diagnostischen als auch therapeutischen Aspekten. Im vorliegenden Beitrag sollen die wichtigsten Verfahren vorgestellt werden.

Die Anwendung interventioneller schmerztherapeutischer Verfahren ist aus der modernen Schmerztherapie nicht mehr wegzudenken. Dies galt in der Vergangenheit insbesondere für akut und subakut auftretende Schmerzen. Auf der anderen Seite spielten interventionelle Verfahren in der Behandlung chronischer Schmerzen lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Hier hat in den letzten Jahren ein gewisses Umdenken stattgefunden und schmerztherapeutische Interventionen gewinnen sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie bei chronischen Schmerzen ebenfalls zunehmend an Bedeutung. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die zunehmende Standardisierung und Professionalisierung der Indikationsstellung und Durchführung interventioneller Verfahren (1, 2). Zusätzlich konnte nachgewiesen werden, dass entsprechend interdisziplinär durchgeführte Assessments die Indikationsstellung und damit die Erfolgsrate von interventionellen Massnahmen verbessern (3). In der gleichen Arbeit wurde gezeigt, dass andererseits diagnostische Interventionen helfen können, eine klinische Diagnose zu verifizieren. Im vorliegenden Beitrag wird der Stellenwert interventioneller Verfahren im Kontext einer multimodalen Therapie chronischer Schmerzen dargelegt. Des Weiteren werden aus schmerztherapeutischer Sicht einige der wichtigsten interventionellen Verfahren vorgestellt.

Stellenwert interventioneller Verfahren in der schmerztherapeutischen Diagnostik

Analog zu den meisten Erkrankungen wird auch bei chronischen Schmerzen im ersten Schritt basierend auf der Anamneseerhebung und klinischen Untersuchung eine Verdachtsdiagnose gestellt. Diese wird durch weitere multiprofessionelle Diagnostik (z. B. Physiotherapie, Psychologie) erhärtet und es kann ein zunehmend konkreter Therapieplan entwickelt werden. Allerdings sind gerade im Zusammenhang mit Schmerzerkrankungen bildgebende Verfahren zwar sensitiv und spezifisch in Bezug auf anatomische Veränderungen, nicht aber in Bezug auf den Schmerz als solchen (4).

Durch die selektive ultraschall- oder fluoroskopisch gestützte Applikation eines Lokalanästhetikums an einen Nerven oder in ein Gelenk kann die Wertigkeit radiologischer Befunde in Hinsicht auf die Schmerzproblematik beurteilt werden. In der Schmerztherapie wird für dieses Verfahren der Begriff der «diagnostischen Blockade» verwendet, welche als positiv gewertet wird, wenn der Schmerz durch die Lokalanästhesie um 50% reduziert wird. Der Begriff der «Blockade» darf in diesem Zusammenhang indessen nicht mit einer mechanischen Blockade von Gelenken verwechselt werden, welche Basis für manualtherapeutische Mobilisationen sein kann.

Als praktisches Beispiel sei an dieser Stelle die Beurteilung des Iliosakralgelenkes (ISG) genannt. In der orthopädischen und physiotherapeutischen Praxis sind diverse Provokationstests bekannt und anerkannt. Allerdings liegen bezüglich Validität dieser Testverfahren in Bezug auf die Diagnosestellung in der Literatur sowohl positive als auch negative Publikationen vor (5, 6). Die gezielte röntgengesteuerte diagnostische intraartikuläre ISG-Blockade hingegen wird hingegen unumstritten als Goldstandard angesehen.

Ein anderes häufig anzutreffendes Beispiel ist die Diagnostik von Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in die untere Extremität. In der neurologischen Diagnostik werden zum Nachweis lumbosakraler Wurzelläsionen routinemässig die Elektromyographie, die F-Wellen-Darstellung sowie die Untersuchung des H-Reflexes durchgeführt. Hier werden häufig die Begriffe «Radikulopathie» und «radikulärer Schmerz» fälschlicherweise synonym gebraucht. «Radikulopathie» beschreibt einen Symptomkomplex aus verschiedenen sensiblen und motorischen Veränderungen mit oder ohne Schmerzempfindung, welche auf eine Reizung oder Verletzung einer Nervenwurzel zurückzuführen sind. Es ist demzufolge durchaus vorstellbar, dass zwar eine Radikulopathie neurophysiologisch nachweisbar ist, die Intensität des ausstrahlenden Schmerzes sich aber nicht durch eine selektive diagnostische Wurzelblockade reduzieren lässt. In diesem Fall muss nach einer anderen Ursache für den gleichzeitig vorhandenen Schmerz gesucht werden. Andererseits kann auch ohne in der Neurophysiologie nachweisbare strukturelle Veränderungen ein relevanter radikulärer Schmerz vorliegen. Diese Diagnose kann dann ausschliesslich durch eine selektive diagnostische Blockade verifiziert werden.

Stellenwert interventioneller Verfahren in der multimodalen Schmerztherapie

Die Effektivität, zumindest für den kurzzeitigen Effekt, ist in der Literatur für viele Blockaden gut belegt, dazu zählen unter anderem die selektiven Nervenwurzel- und Facettengelenksblockaden oder die Triggerpunktinfiltrationen (7-9). Die Wirkung dieser Blockaden kann häufig durch die Augmentation mit Kortison oder die Applikation von Radiofrequenzströmen auf mehrere Wochen verlängert werden. Dennoch ist diese Therapie insbesondere bei chronischen Schmerzpatienten als Monotherapie kritisch zu hinterfragen. Eingebunden in ein multimodales Konzept können jedoch gerade diese Phasen der reduzierten Schmerzintensität ein ideales Zeitfenster für die erfolgreiche Umsetzung anderer Therapiemodalitäten, insbesondere der Physiotherapie, darstellen (10).

Häufig durchgeführte interventionelle Massnahmen

Nervenwurzelverfahren

Die selektive Nervenwurzelblockade beschreibt ein wirbelsäulennahes Verfahren, bei dem unter fluoroskopischer oder CT-gestützter Kontrolle eine Nadel in unmittelbare Nähe einer bestimmten Nervenwurzel im entsprechenden Neuroforamen platziert wird. Wie oben beschrieben, kann diese Intervention unter diagnostischem wie auch unter therapeutischem Aspekt durchgeführt werden. Grundsätzlich wird dieses Verfahren sowohl im zervikalen, im thorakalen als auch im lumbalen und sakralen Abschnitt der Wirbelsäule eingesetzt.

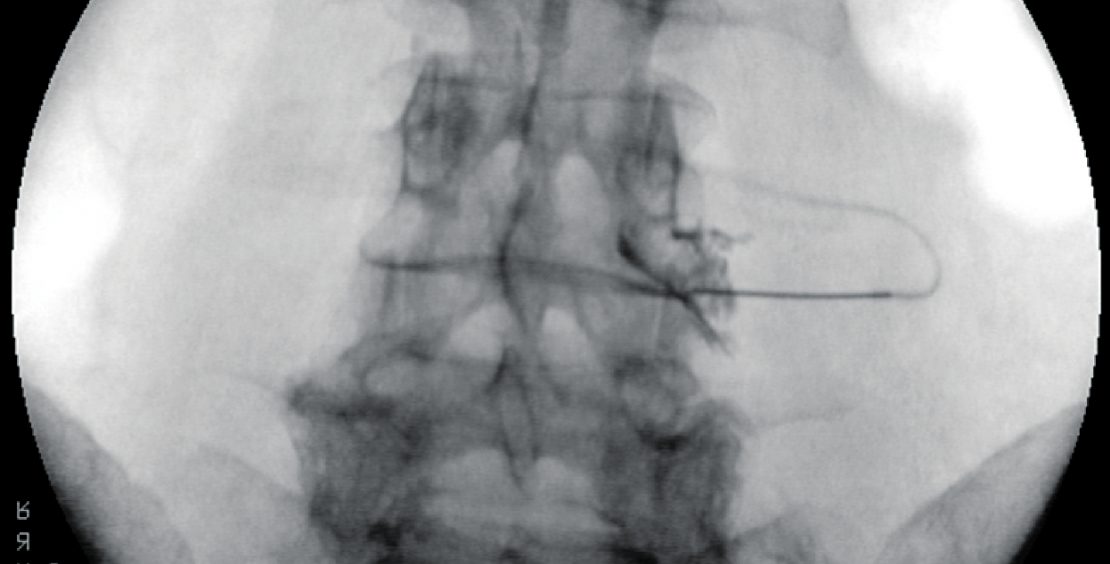

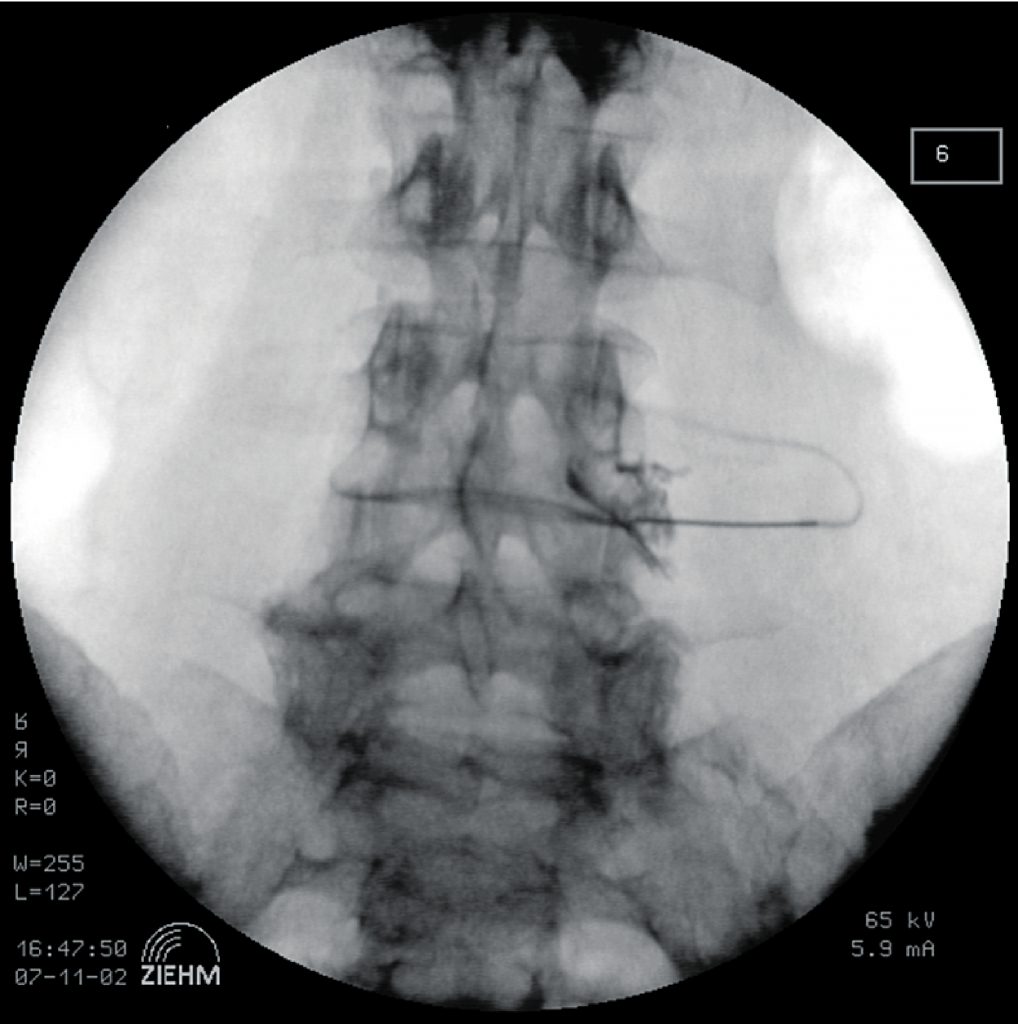

Zur Diagnostik werden aufgrund der hohen Rate falsch-positiver Ergebnisse bei der ersten Intervention zwei Interventionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sinnvollerweise mit unterschiedlich lang wirkenden Lokalanästhetika (zum Beispiel Lidocain und Bupivacain) durchgeführt (11). Vor Injektion des Lokalanästhetikums wird zur definitiven Lagekontrolle sowie zum Ausschluss einer intravasalen Position der Nadelspitze Röntgenkontrastmittel injiziert (Abb. 1). Nach positiver Diagnostik kann unter therapeutischem Aspekt sowohl die perkutane funktionelle Denervation (Radiofrequenztherapie) als auch die transforaminale Steroidinfiltration zum Einsatz kommen, wobei die Durchführung grundsätzlich der Durchführung der diagnostischen Blockaden sehr ähnlich ist. Für die Wirksamkeit der Radiofrequenztherapie besteht etwas Evidenz (12), die Evidenz bezüglich Steroidinfiltrationen ist nicht eindeutig belegt (13).

Blockaden an den Facettengelenken

Eine häufige (Mit-) Ursache lumbaler Schmerzen liegt in den lumbalen Facettengelenken als Schmerztrigger. Auf der anderen Seite gibt es im Rahmen der klinischen Untersuchung keine Testverfahren, die beweisend für die Diagnose eines Facettengelenksschmerzes sind. Mögliche Differentialdiagnosen beinhalten den diskogenen Schmerz, eine Pathologie im Bereich der Iliosakralgelenkes, sowie myofasziale Schmerzen. Zusätzlich besteht gerade bei dieser anatomischen Struktur die Gefahr, dass aufgrund radiologischer (meist degenerativer) Veränderungen zu schnell und undifferenziert von der Bildgebung auf die klinische Situation des Patienten geschlossen wird und invasive Therapieverfahren der lumbalen Facettengelenke (häufig operative Verfahren im Sinne von Spondylodesen) ohne vorherige interventionelle Diagnostik durchgeführt werden. Dabei besteht gerade für die unter fluoroskopischer Kontrolle durchgeführten diagnostischen Blockaden (im Sinne einer Blockade der sensiblen Versorgung der Facettengelenke durch die entsprechenden Rami mediales) eine sehr gute Evidenz (14). Diese werden mit einem Lokalanästhetikum durchgeführt und der Patient hat mit Hilfe eines Schmerztagebuches die Aufgabe, die Schmerzintensität in den folgenden Stunden zu beurteilen. Als positiv gilt eine Blockade üblicherweise, wenn eine mindestens 50%ige Schmerzreduktion erreicht werden konnte.

An therapeutischen Optionen stehen auf der einen Seite die intraartikuläre Steroidinfiltration der betroffenen Gelenke, auf der anderen Seite die Radiofrequenz-Thermoablation oder die gepulste Radiofrequenztherapie der entsprechenden Rami mediales zur Verfügung. Die Evidenz für die intraartikuläre Injektion ist weniger gut, neueren Datums gibt es nur einige Beobachtungsstudien. Die besten Untersuchungen existieren zur Thermoablation. Hier konnte in einer randomisierten Doppelblindstudie nicht nur eine signifikante Schmerzlinderung, sondern auch eine Verbesserung funktioneller Parameter gezeigt werden (15).

Epidurale Infiltration

Schmerzen aufgrund einer Spinalkanalstenose haben üblicherweise ein recht charakteristisches Verteilungsmuster. Meistens sind beide Beine betroffen, eine dermatomale Zuordnung der Schmerzen ist nur schwer möglich und es liegt der typische (anamnestische) Hinweis einer claudicatio spinalis vor. Insgesamt ist diese strukturelle Pathologie häufig schon klinisch deutlich besser von einem unspezifischen Schmerzbild abzugrenzen als andere pathologische Zustände. Dennoch kommt auch bei dem klinischen (und möglicherweise radiologischen) Vorliegen einer relevanten Spinalkanalstenose der diagnostischen Epiduralanästhesie eine gewisse Bedeutung zu, insbesondere wenn von wirbelsäulenchirurgischer Seite eine mögliche operative Option diskutiert wird.

Die Durchführung einer epiduralen Injektion gehört zur anästhesiologischen Grundausbildung. Bei Einsatz dieser Intervention im Rahmen der Schmerztherapie, insbesondere unter diagnostischen Aspekten, ist allerdings die Durchführung unter fluoroskopischer Kontrolle indiziert, da auf diese Weise die Ausbreitung des Kontrastmittels (und damit entsprechend des Wirkstoffes) kontrolliert und eine gegebenenfalls unvollständige Blockade entsprechend interpretiert werden kann.

Unter therapeutischen Aspekten wird üblicherweise eine Kombination aus Lokalanästhetikum und Steroid eingesetzt. In der aktuellen Literatur wird der Effekt zwar zum Teil kontrovers diskutiert (16, 17), dennoch kann gerade bei klinisch zwar relevanten, radiologisch aber nicht kompletten Spinalkanalstenosen mit Hilfe (gegebenenfalls wiederholt durchgeführter) epiduraler Injektionen möglicherweise eine Operation vermieden oder zumindest hinausgezögert werden. Dies erlaubt dem Patienten im besten Fall, schmerzgelindert mit Hilfe der Physiotherapie bestmögliche Voraussetzungen für die Operation zu schaffen.

Zusammenfassung

Interventionelle Verfahren spielen in der Schmerztherapie eine wichtige Rolle. Allerdings konnten an dieser Stelle nicht alle in der Diagnostik oder der Therapie von Schmerzen eingesetzten Verfahren beschrieben werden. Zusätzlich zu nennen sind zum Beispiel die gezielte Blockade peripherer Nerven, die Iliosakralgelenksblockade oder die Infiltration des M. piriformis.

Allen diesen Verfahren gemeinsam ist die Tatsache, dass sie unter diagnostischem Aspekt dazu beitragen können, eine anamnestisch und klinisch aufgestellte Verdachtsdiagnose zu erhärten. Unter therapeutischen Aspekten können interventionelle Verfahren eine rasche und im besten Fall mittel- bis langfristig anhaltende Schmerzreduktion bringen, eventuell eine Operation hinauszögern oder gar ersetzen, oder, gerade bei chronischen Schmerzzuständen, die multimodale Schmerztherapie unterstützen.

Schmerzspezialist SGSS, Interventionelle Schmerztherapie (SSIPM)

Zentrum für Schmerzmedizin, Schweizer Paraplegiker Zentrum

Guido A. Zäch Str. 1

6207 Nottwil

tim.reck@paraplegie.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Insbesondere gezielte selektive Blockaden können dem Schmerztherapeuten im Rahmen einer interdisziplinären schmerzmedizinischen Abklärung bei der Diagnosestellung helfen.

- Im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie können durch den schmerzlindernden Effekt von interventionellen Massnahmen die Erfolgschancen anderer Therapiemodalitäten (Physiotherapie, Psychotherapie) gesteigert werden.

- Häufig durchgeführte schmerztherapeutische Interventionen sind die selektiven Nervenwurzelblockaden, Blockaden an den Facettengelenken sowie epidurale Infiltrationen.

- Boswell, M.V., et al., Interventional techniques: evidence-based practice guidelines in the management of chronic spinal pain. Pain Physician, 2007. 10(1): p. 7-111.

- Practice guidelines for chronic pain management: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management and the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Anesthesiology, 2010. 112(4): p. 810-33.

- Van Zundert, J., et al., Clinical trials in interventional pain management: optimizing chances for success? Pain, 2010. 151(3): p. 571-4.

- Boden, S.D., et al., Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg Am, 1990. 72(3): p. 403-8.

- Laslett, M., et al., Diagnosis of sacroiliac joint pain: validity of individual provocation tests and composites of tests. Man Ther, 2005. 10(3): p. 207-18.

- Dreyfuss, P., et al., The value of medical history and physical examination in diagnosing sacroiliac joint pain. Spine (Phila Pa 1976), 1996. 21(22): p. 2594-602.

- Pfirrmann, C.W., et al., Selective nerve root blocks for the treatment of sciatica: evaluation of injection site and effectiveness–a study with patients and cadavers. Radiology, 2001. 221(3): p. 704-11.

- van Kleef, M., et al., Randomized trial of radiofrequency lumbar facet denervation for chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976), 1999. 24(18): p. 1937-42.

- Garvey, T.A., M.R. Marks, and S.W. Wiesel, A prospective, randomized, double-blind evaluation of trigger-point injection therapy for low-back pain. Spine (Phila Pa 1976), 1989. 14(9): p. 962-4.

- Schatman, M.E. and A. Campbell, Chronic Pain Management: Guidelines for Multidisciplinary Program Development. 1st Edition ed. Pain Management2007: CRC Press.

- Van Zundert, J., et al., Evidence-based Interventional Pain Medicine: According to Clinical Diagnoses2011: Wiley-Blackwell

- Abejon, D., et al., Pulsed radiofrequency in lumbar radicular pain: clinical effects in various etiological groups. Pain Practice, 2007. 7(1): p. 21-6.

- Chou, R., et al., Nonsurgical interventional therapies for low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society clinical practice guideline. Spine (Phila Pa 1976), 2009. 34(10): p. 1078-93.

- Falco, F.J., et al., An update of the effectiveness of therapeutic lumbar facet joint interventions. Pain Physician, 2012. 15(6): p. E909-53.

- Nath, S., C.A. Nath, and K. Pettersson, Percutaneous lumbar zygapophysial (Facet) joint neurotomy using radiofrequency current, in the management of chronic low back pain: a randomized double-blind trial. Spine, 2008. 33(12): p. 1291-7; discussion 1298.

- Friedly, J.L., et al., A randomized trial of epidural glucocorticoid injections for spinal stenosis. N Engl J Med, 2014. 371(1): p. 11-21.

- Manchikanti, L., et al., Randomized trial of epidural injections for spinal stenosis published in the New England Journal of Medicine: further confusion without clarification. Pain Physician, 2014. 17(4): p. E475-88.

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 3

- März 2019